Volume 01 (2025)

平素より「SPring-8/SACLA利用者情報」サイトをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、本サイトは機能拡充および利便性向上のため、「SPring-8/SACLA/NanoTerasu利用者情報」 としてリニューアルいたしました。 これに伴い、URLが以下の新アドレスに変更されております。

新サイトでは、SPring-8、SACLA、NanoTerasu 各施設の利用報告・課題情報・ユーザーサポート情報を統合的にご提供しています。

なお、本サイト(旧サイト)はバックナンバー閲覧用として公開を継続いたします。必要な情報の参照に引き続きご活用ください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

[1]京都大学 白眉センター The Hakubi Center for Advanced Research, Kyoto University

- Abstract

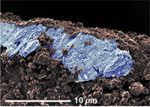

- 日本の探査機はやぶさ2によって持ち帰られた小惑星リュウグウの砂の分析が世界中で行われてきた。今回、SPring-8 のBL20XUで開発された放射光X線トモグラフィー、X線回折とともに、電子顕微鏡による微小分析技術を組み合わせることで、これまでに地球外物質で全く見つかっていなかった塩類の結晶をリュウグウの砂から発見した。具体的には、炭酸ナトリウム、塩化ナトリウム、硫酸ナトリウムを含む結晶脈が見出され、これらは豊富な塩水がリュウグウの母天体の環境に存在したことを示唆する。塩結晶はリュウグウの母天体を流れた塩水が蒸発したか凍結した際に成長したと考えられる。現在のリュウグウは液体で満たされておらず、どのように母天体から液体が失われたのかこれまで謎であった。塩の結晶は、液体の水が消えていった道筋を示した初めての証拠である。また、ナトリウム炭酸塩や岩塩は、土星の衛星エンセラダスなど内部に海をもつ天体の表層にも、海の成分の析出物として見つかっている。塩の結晶はリュウグウとこれらの海洋天体の水の成分や進化を比較できる新しい手がかりになると期待される。

[1]横浜国立大学 大学院工学研究院 Department of Chemistry and Life Science, Yokohama National University、[2]京都大学 大学院工学研究科 Graduate School of Engineering, Kyoto University

- Abstract

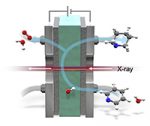

- 本稿では、ピリジン類を代表とする窒素含有芳香族化合物の電解水素化反応に関する最新の研究成果を紹介し、その反応機構解明においてビームラインBL14B2で実施したin situ X線吸収微細構造(XAFS)測定が果たした役割を詳述する。アニオン交換膜型電解セルとRh触媒を用いることで、常温・常圧かつ酸添加剤を用いずに、ピペリジンを高効率かつ定量的に合成することに成功した。XAFS測定では、反応中におけるRh種の還元過程を可視化し、電解運転条件において活性種としてRh(0) が発生していることを示した。本成果は、触媒設計・反応場制御・解析技術が融合することで、電解合成の高度化が可能であることを示しており、SPring-8 の放射光測定がその基盤として大きく貢献している。

2. ビームライン・加速器/BEAMLINES•ACCELERATORS

[1](公財)高輝度光科学研究センター ナノテラス事業推進室 NanoTerasu Promotion Division, JASRI

- Abstract

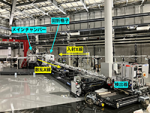

- NanoTerasuでは3本の軟X線ビームライン(BL02U、BL06U、BL13U)が共用ビームラインとして建設され、2025年3月から共用利用が開始された。本稿では共鳴非弾性X線散乱のビームラインであるBL02Uについて、登録施設利用推進機関であるJASRIの視点から紹介する。

[1](公財)高輝度光科学研究センター 研究DX推進室 / XFEL利用研究推進室 先端計測・解析技術グループ Research DX Division / XFEL Utilization Division, JASRI、(国研)理化学研究所 放射光科学研究センター 制御情報・データ創出基盤グループ Control System and Data Infrastructure Group, RIKEN SPring-8 Center、[2](国研)理化学研究所 放射光科学研究センター 制御情報・データ創出基盤グループ Control System and Data Infrastructure Group, RIKEN SPring-8 Center、(公財)高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室 先端計測・解析技術グループ XFEL Utilization Division, JASRI

3. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

公益財団法人 高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室 XFEL Utilization Division, JASRI

[1]特定放射光施設ユーザー協同体(SpRUC)/国立研究開発法人物質・材料研究機構 マテリアル基盤研究センター、[2]熊本大学 理学部 理学科 物理学コース、[3]兵庫県立大学 理学部 光物性学分野

[1]国立研究開発法人理化学研究所 放射光科学研究センター SACLAビームライン基盤グループ

[2]公益財団法人高輝度光科学研究センター XFEL利用研究推進室

4. SPring-8/SACLA通信/SPring-8/SACLA COMMUNICATIONS

SPring-8利用研究課題審査委員会 委員長/東京大学/理化学研究所 University of Tokyo / RIKEN

[1]SPring-8 利用研究課題審査委員会 小角・広角散乱分科会主査/豊田工業大学/あいちシンクロトロン光センター Toyota Technological Institute/Aichi Synchrotron Radiation Center、[2]X線回折(単結晶)分科会主査/京都産業大学 Kyoto Sangyo University、[3]X線回折(粉末)分科会主査/名古屋市立大学 Nagoya City University、[4]X線回折(汎用・構造評価)分科会主査/東京大学 The University of Tokyo、[5]X線回折(高圧)分科会主査/大阪大学 The University of Osaka、[6]汎用XAFS・汎用MCD分科会主査/関西学院大学 Kwansei Gakuin University、[7]先端X線分光分科会主査/東北大学、[8]光電子分光分科会主査/東北大学 Tohoku University、[9]赤外分光分科会主査/東北大学 Tohoku University、[10]イメージング分科会主査/東京理科大学 Tokyo University of Science、[11]非弾性散乱分科会主査/島根大学 Shimane University、[12]構造生物学分科会主査/大阪大学 The university of Osaka、[13]その他(持込装置利用)分科会主査/近畿大学 Kindai University、[14]産業利用分科会主査/九州シンクロトロン光研究センター SAGA Light Source, Saga Industrial Promotion Organization、[15]人文・社会科学分科会主査/奈良県立橿原考古学研究所 Archaeological Institute of Kashihara,Nara pref.

SACLA利用研究課題審査委員会 委員長/電気通信大学 レーザー新世代研究センター Institute for Laser Science, The University of Electro-Communications

(公財)高輝度光科学研究センター ナノテラス事業推進室 NanoTerasu Promotion Division, JASRI