Volume 30, No.1 Pages 30 - 32

2. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

XIX edition of the International Small-Angle Scattering Conference(SAS2024)報告

Report on XIX edition of the International Small-Angle Scattering Conference (SAS2024)

(公財)高輝度光科学研究センター 放射光利用研究基盤センター 散乱・イメージング推進室 Scattering and Imaging Division, Center for Synchrotron Radiation Research, JASRI

1. はじめに

2024年11月3日~8日にかけて台湾の台北でXIX edition of the International Small-Angle Scattering Conference(SAS2024)が開催された。SAS2024はX線および中性子の小角散乱(SAS)における国際会議であり、基本的に3年おき(前回のSAS2022は新型コロナの影響で1年延期)に開催されており、最新のSAS研究の進歩について紹介される。今回、開催されたSAS2024は台湾のNSRRC(National Synchrotron Radiation Research Center)が主催となり、対面形式で開催された。後述するが、国際会議の会期中にNSRRCへのツアーが企画されていて、台湾の新しい放射光施設であるTPS(Taiwan Photon Source)のBioSAXSビームラインなどの見学を行った。報告者はSASの国際会議への参加は今回が初めてである。

今回開催地となった台北市は台湾の首都で経済の中心地であるとともに、観光地としても人気のある活気のある街である。市内には台北松山空港、市外には地下鉄で台北駅まで40分ほどの距離に台湾桃園国際空港があり、海外からのアクセスが良い。日本からだと、関西国際空港から台湾桃園国際空港まで約3時間で時差も1時間と少なく、渡航しやすい距離と位置にある。現地の気温は日本よりも10度弱高く、11月でも暖かかった。

学会はTaipei International Convention Center(TICC)で開催された(図1)。TICCは台北駅から地下鉄で約15分の距離に位置している。TICCのすぐ近くには観光名所の台北101があり、観光客の往来も多く、宿泊施設や飲食店も多いため、会場―ホテル間の移動や食事ができるお店への移動も徒歩で可能であった。

図1 TICCの入口前に設置されたSAS2024の看板。

2. 学会の内容

SAS2024では口頭とポスター発表があり、午前の始めと、午後の始めに基調講演や受賞講演などが行われた。今回のGuinier Prize受賞講演者は、橋本竹治博士であった。口頭発表はバイオ、イメージング、メソッド、ポリマー、コロイド、磁性、産業、計測(施設)などのグループに分けられて、それぞれの講演が5会場で並行して行われていた。ポスター発表は口頭発表のセッションがすべて終わった後にすべてのグループが集まって1箇所で行われた。報告者はバイオ系の講演に興味があったため、その発表のセッションに主に参加していたが、イメージングと計測(施設)のセッションの講演も新鮮でそちらにも参加した。

SAS2024の参加者は台湾開催ということもあり台湾と日本の研究者が比較的多かったが、アジア以外の米国や欧州をはじめとした海外の放射光施設などの研究者の参加者も多かった。懇親会では、各国・各放射光施設の研究者がローテーションで壇上にて歌を歌うなど、交流を深めるための配慮を感じた。

3. 主な講演内容と感想

最初の基調講演はMing-Daw Tsai博士(台湾・中研院生物化学研究所)の「Dynamic mechanisms of DNA repair: from SAXS to XFEL」であった。バイオ系の研究で、損傷したDNAを修復するフォトリアーゼファミリーのタンパク質の構造ダイナミクスをSAXSとXFELで調べた内容についての発表であった。SAXSではタンパク質とDNAの結合による構造の変化を調べ、XFEL(SACLAおよびSwissFELで実施)では時分割シリアルフェムト秒結晶構造解析(TR-SFX実験)で光照射後ナノ秒からマイクロ秒の時間スケールでの光受容体の変化を観測し、損傷DNAの修復反応がマイクロ秒程度で起こることを示していた。また、時分割のクライオ電子顕微鏡(Cryo-EM)観察、時分割SAXS測定(APS(Advanced Photon Source)で実施)との相関構造解析にも挑戦していた。特に時分割SAXS測定に言及すると、時分割SAXSは溶液中でタンパク質の構造変化を観測できる手法としてバイオ研究の今後の方向性の一つとして注目されており、数年前からAPSを中心とした実験によりインパクトの高い論文が発表されている。報告者も時分割SAXSの開発を現在行っており大いに刺激を受けたと共に、国内で時分割SAXS測定ができるように開発を急ぐ必要性を感じた。

他の基調講演者のJochen S. Hub博士(ドイツ・Saarland大学)の「Modeling X-ray and neutron scattering experiments with all-atom molecular simulations」の発表はSAXS、中性子小角散乱(SANS)と分子動力学(MD)計算を組み合わせた研究内容であり、多様な実験とコンピューター科学の連携についての発表が興味深かった。SAXSなどの実験的手法により導いた構造と、MD計算などの理論的手法による構造を比較するときに考慮するべき水和層の影響について調べた内容だったが、他の講演でも実験だけでなく理論的手法までユーザーが利用して構造を議論できるような連携(MD計算までパイプライン化するなど)を積極的に推進していたことが印象的であった。

他の講演者では、昨年ノーベル化学賞の受賞理由にもなったAlphaFold(アミノ酸の一次配列から三次元構造を予測するプログラム)を積極的に取り入れようとする発表も多く見られた。また、実験的手法でも、SAXS以外にSANSやFELを積極的に使い、複合的な計測を当然のように行って研究している様子が印象的であった。他に、国際会議の期間全体を通じて感じたのが、SAXS-CTおよびSAXS-TT(tensor tomography)などの試料内部の微細構造を三次元的に可視化するイメージング手法の発表が世界各国の放射光施設からなされており、SASの学会においてもユーザーからのイメージング測定の需要が国際的に高いことであった。

報告者の口頭発表は最終日前日(11月7日)の計測(施設)のセッション内で行われた。他の講演者はSSRLやDESY、MAX-IVなどの放射光施設のSAXSビームライン担当者で、各施設のSAXSビームラインにおける取り組み、特にハイスループット化について報告していた。報告者は、SPring-8におけるBioSAXSビームラインでの最近の測定系開発と、JASRI理事長ファンドの支援で実施してきたポンプ・プローブ法を用いた時分割SAXS測定法の開発について報告した。残念な点だったのは、セッションの直後にツアーが予定されて時間的にタイトであったため、他の講演を含め質問の時間がほぼ取られず議論があまりできなかったことであった。

4. 台湾放射光施設見学

自分の講演を終えたすぐ後にツアーバスに乗り込み、NSRRCに向かった。NSRRCはSAS2024会場のある台北市ではなく、IT関連の工場や企業が多くある台湾のシリコンバレーとも呼ばれている新竹市にあり、高速道路で1時間ほどの移動をして到着した。NSRRCの近辺は大学と研究所がありアカデミックな雰囲気で、建物が自然と調和した美しい街並みが印象的であった。TPSの建物は新しく、その内部は天井が高くビームライン間のスペースも広く開放的な構造になっていた(図2)。

図2 TPSの内部。建屋の中は二階建てになっている。

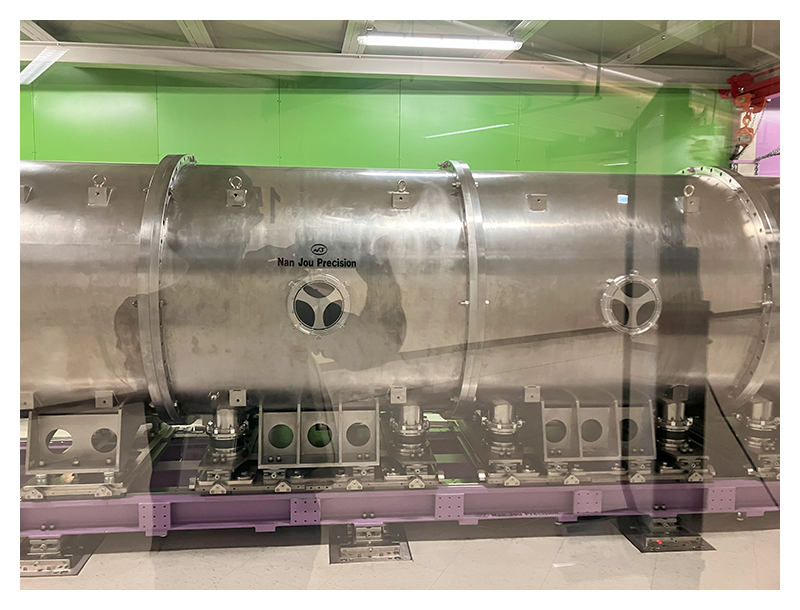

ツアーでは、まず今回の出張の大きな目的であったTPSのBioSAXSビームラインBL13Aを見学した。BL13Aは2020年末に稼働を始め、2025年1月時点で世界最高レベルのBioSAXS測定が可能な設備を有する最新のSAXSビームラインである。二結晶分光器(DCM)と多層膜分光器(DMM)が切り替え可能で、検出器(Eiger X 9MとEiger X 1M)が12 m × 1.5 mの巨大な真空パイプ中に収められており、検出器が真空パイプ内のレールを移動することでサンプルからのカメラ距離を変更でき、USAXSにも対応可能な仕様であった(図3)。測定は高速液体クロマトグラフィー(HPLC)とロボットを用いた自動化が進められており、オートサンプラーによる試料交換と測定データの自動処理も行われていた。

図3 TPS BL13Aの真空パイプ(報告者がガラス窓越しに撮影)。この中にSAXSとWAXS用の検出器が収められている。

他にも見学では、TomographyのBL24AおよびBL31A、コヒーレント散乱のBL25Aもビームライン担当者による紹介が行われた。その後は、TPSの隣にあるTLS(Taiwan Light Source)のSAXSビームラインBL23Aも見学した。上述のTPS BL13AではBioSAXSに測定の高度化に対象を絞り、感度とスループットを追求した一方で測定の自由度が低い印象を受けたが、TLS BL23Aではマテリアルの測定で多く行われる持ち込み装置を使った自由度の高い測定が行われていた。最新の技術を駆使した高度な測定と、自由度の高い測定の両方がユーザーに求められていると感じた。

5. おわりに

本稿では、SAS2024の内容を紹介した。世界で行われている最新のSAS研究に触れられたことと、最新の放射光施設を見学できたことは報告者にとって大変有益であった。SAS2024の参加者は国際色豊かで、放射光施設のビームライン担当者だけでなくアカデミックの研究者のユーザーも多く、研究と高度化についての発表のバランスの良さを報告者は感じた。

次回のSAS2027の実行委員会はMAX IVとESS(European Spallation Source)の研究者が実行委員会となり、2027年9月にスウェーデンのLundで開催される予定である。最後にもう一つ本国際会議に参加して印象的であったのは、会期中にSAS2030の開催地を候補者(今回は韓国とインド)がプレゼンテーションし、それを見て参加者が投票して決定する(参加者なら誰でも投票可)、という仕組みであった。今後のSASも楽しみで、機会があれば是非また参加したい。

(公財)高輝度光科学研究センター

放射光利用研究基盤センター 散乱・イメージング推進室

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0802 (内線)3560

e-mail : s-nagao@spring8.or.jp