Volume 30, No.1 Pages 28 - 29

2. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

VASSCAA-12会議報告

Report of the VASSCAA-12

1. はじめに

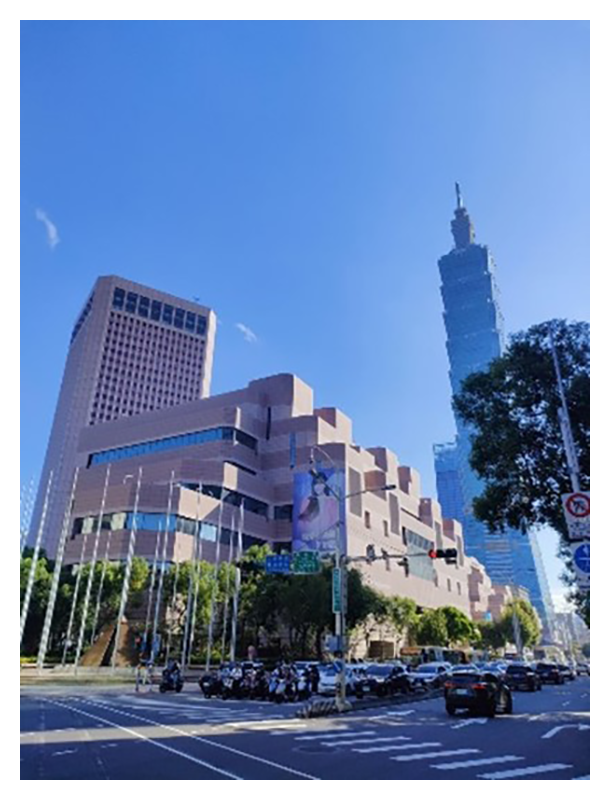

2024年10月13日(日)から17日(木)まで台北市で開催された第12回真空・表面科学アジア・オーストラリア会議(The 12th Vacuum and Surface Sciences Conference of Asia and Australia; VASSCAA-12)について報告する。VASSCAA(バスカと発音するとのこと)はアジア・オーストラリア圏における真空・表面科学および関連する科学・技術・応用に関する議論の場を設けることを主旨として1999年に第一回が東京で開催され、以来、開催間隔を3年から2年に短縮しつつ、今回の第12回までアジア各地で開催されてきている。会場となったのは台湾一の超高層ビル台北101に程近いTaipei International Convention Center(TICC)である(図1)。桃園国際空港から最寄りの台北101駅まではMRTで1回の乗り継ぎで行くことができ、非常にアクセスのよい会場であった。なおTICCは2025年6月に開かれる加速器に関する国際会議IPAC25の会場でもある。

図1 会場のTICC(手前)と台北101(右奥)

今回の会議には欧米含め18か国、246名の参加者があり、日本からは42名の参加があった。初日(レセプションのみ)を除く4日間での発表件数は、招待講演65件(Plenary講演7件含む)、受賞講演6件、一般口頭発表60件、ポスター発表75件であった。会議のトピックは真空科学・技術、応用表面科学、バイオ界面、ナノ構造、電子材料・プロセス、プラズマ科学・技術、表面工学、薄膜など多岐にわたっており、それら全てを紹介することは不可能であるため、今回は筆者が参加した加速器真空システムに関するセッションについて報告する。

2. 加速器真空システムに関するセッション

加速器真空システムに関するセッションは会期4日目、16日(水)の午前中に設けられた。セッションの前半で行われた、各地で建設中、検討中の放射光用電子蓄積リングの真空システムに関する講演3件について報告する。まず筆者が「Vacuum system for SPring-8-II storage ring」と題して、検討が進められているSPring-8-II蓄積リングの真空システムについて発表を行った。SPring-8-II真空システムの特徴は、狭小化、狭隘化する磁石群に対応すべくステンレス製真空チェンバを小型化しつつ、ビーム運転時に発生する光刺激脱離ガスの局在化(アブソーバの分散配置)とその効率的な排気(アブソーバ直近にNEG(非蒸発型ゲッター)ポンプを配置)、電子ビームに悪影響を及ぼさない低インピーダンスの真空システムの実現、にある。これらによりビーム運転時の十分なビーム寿命を確保し、また多様な運転モードに対応することを目指して設計を進めていることを報告した。また、一周約1.5 kmに渡る真空システムを短期間のうちにリングトンネル内に据え付け超高真空に立ち上げるため、我々が採用する据付・立上手順についても紹介した。会場やその後のBreak会場で、真空チェンバの製作精度や、ビーム運転開始後の重要課題であるNEGポンプの再活性化時に外部真空ポンプを使用しない手法等について質問を受け、議論を行った。続いてタイ国Synchrotron Light Research Institute(SLRI)のThanapong Phimsen氏により、同国の新たな第4世代放射光施設であるSiam Photon Source-II(SPS-II)の真空システム設計の現状が報告された(図2)。SPS-IIは2034年ごろのユーザー運転開始を目指して設計、機器の試作が進められている。エネルギー3 GeV、蓄積電流300 mA、周長約330 m(14セル)で1 nm・rad以下のエミッタンスを目指している。ナノテラスとほぼ同規模の蓄積リングで、ビームラインは21本の計画である。磁石や真空等の主要機器の約50%を自国内で製作することを目指しているとのことであった。真空チェンバは全てアルミ製かつ機械加工品(半割の上下材)+TIG溶接となっているため、一体どれほどのコストがかかるのだろうかと心配したが、TPS建設でアルミチェンバ製作の実績がある台湾National Synchrotron Radiation Research Center(NSRRC)の全面的協力の下、自研究所内にアルミチェンバ製作のラボを立上げ、アルミチェンバ内製に向けて技術力向上を図っているとのことであった。チェンバ材質、製法等は異なる(SPring-8-IIではロールフォーミングまたは曲げ加工で成形したステンレス製上下板と機械加工で製作した内、外のステンレス製側板をレーザービーム溶接により接合しダクト化する)ものの、アブソーバの分散配置と直近へのNEGポンプの配置等の考え方は我々に共通するものがあった。

図2 Thanapong Phimsen氏(SLRI)の発表の様子

3件目は、韓国Pohang Accelerator Laboratory(PAL)のTaekyun Ha氏によりKOREA-4GSRの真空システムの現状が報告された(図3)。4GSRは2021年からの6カ年で建設が進められているエネルギー4 GeV、蓄積電流400 mA、周長800 m(28セル)の第4世代放射光施設で、100 pm・rad以下のエミッタンスを目指している。ビームラインは、当初は10本、最終的には40本以上を建設するとのことであった。4GSRの真空システムの特徴として、ステンレスチェンバとアルミチェンバが併用され、不必要な放射光を分散配置のアブソーバとアルミチェンバ壁で受光する構造が併用されていることが挙げられる(SPring-8-IIではアブソーバだけで受光する)。光刺激脱離ガスの効率的排気のため、アルミチェンバの内部にはディスク状に焼結したピルタイプのNEG材を長手方向に並べた分布型ポンプを採用するとのことであった。近年、中国製のNEGピルの入手が可能になっているが、筆者らはその性能に疑問を持っていたため4GSRで使用されるNEGピルの製造元が気になったが、信頼性のあるSAES社製のものを使うとのことだった。ただ、アルミチェンバに取り付けられるため、通常の活性化温度(450°C前後)まで加熱することができず、十分な排気性能を引き出すためには180°Cで48時間程度(通常は1時間程度)の活性化を行う必要があるとのことであった。

図3 Taekyun Ha氏(PAL)の発表の様子

以上のように、真空システムの考え方は三者三様で、それぞれが抱える境界条件に応じた最適な解にたどり着こうと苦心している様子を伺うことができ、非常に興味深いセッションであった。

3. 終わりに

馴染みのないトピックが多く苦労したが、アジア各地の加速器真空関係者と親交を深め意見を交わすことができた大変意義深い会議であった。次回は2026年8月に韓国、済州島での開催が予定されている。

(公財)高輝度光科学研究センター 加速器部門

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0831

e-mail : tamura@spring8.or.jp