Volume 30, No.1 Pages 21 - 24

2. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science(PRiME 2024)報告

Report on the Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science (PRiME 2024)

(公財)高輝度光科学研究センター 放射光利用研究基盤センター 分光推進室 Spectroscopy Division, Center for Synchrotron Radiation Research, JASRI

1. はじめに

2024年10月6日から11日の6日間の会期で、ハワイ州ホノルルのハワイコンベンションセンターとヒルトンハワイアンビレッジを会場に、Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid State Science(PRiME 2024)が開催された[1][1] https://www.electrochem.org/prime2024/。この会議はThe Electrochemical Society(USA)、The Korean Electrochemical Society(韓国)、電気化学会(日本)が合同で開催する国際会議で、1987年の第1回電気化学日米合同大会から数えると9回目、PRiMEという名称では2008年から5回目の開催である[2][2] https://www.electrochem.jp/convention/。前回のPRiME 2020はコロナ禍のためオンライン開催となり[3][3] 渡辺剛: SPring-8/SACLA利用者情報 26 No. 1 (2021) 38-41.、今回は8年ぶりのハワイでの現地開催であった。アメリカ、日本、韓国はもちろん世界各国から多くの参加者で賑わった。会場のハワイコンベンションセンター(図1)はカラカウアアベニューに面した運河沿いの大きな会議場である。国際会議によく利用されているのでご存知の方も多いと思う。ワイキキの中心部からは少し離れているが、アラモアナショッピングセンターにも近く便利な立地である。本会では1階のKamehameha Exhibit Hallでポスターセッションや企業展示、3階で口頭発表、4階のKalakaua Ballroomでプレナリーや表彰式が行われた。幾つかのイベントは会場を移動してヒルトンハワイアンビレッジで行われた。宿泊者も多いヒルトンハワイアンビレッジとメイン会場であるコンベンションセンターの間は日中、大型のシャトルバスによる送迎が行われ(図2)、晴天で少し暑いくらいのホノルル市内を快適に移動することができた。

図1 ハワイコンベンションセンター

図2 会場間シャトルバス

2. 会議の概要

PRiME2024の講演は14の分野(表1)に分類され、この14分類の中に50のシンポジウムが開催された。主催者発表によるとセッションの総数は572、アブストラクトの総数は4,854に及んだ。一口に電気化学分野といってもその対象は電池・エネルギー貯蔵、炭素ナノ構造材料、腐食、誘電体、電子材料、燃料電池、光学デバイス、センサーから有機・生体関連まで広範に及んでいる。パラレルに多くの講演が行われたため、タブレットやスマートフォンを片手にオンラインプログラムを検索しながら会場を探す参加者が多く見られた(図3)。

| Technical Session |

| Z: General Topics A: Batteries and Energy Storage B: Carbon Nanostructures and Devices C: Corrosion Science and Technology D: Dielectric Science and Materials E: Electrochemical/Electroless Deposition F: Electrochemical Engineering G: Electronic Materials and Processing H: Electronic and Photonic Devices and Systems I: Fuel Cells, Electrolyzers, and Energy Conversion J: Luminescence and Display Materials, Devices, and Processing K: Organic and Bioelectrochemistry L: Physical and Analytical Electrochemistry, Electrocatalysis, and Photoelectrochemistry M: Sensors |

図3 一般講演の会場前で議論する参加者

イベントも数多く用意されており、6日(日)の夜にはオープニングレセプションが盛大に開催されたほか、7日(月)夜にはスチューデントミキサー、10日(木)の夜にはヒルトンハワイアンビレッジがPRiME 2024 Luau(ハワイ語の宴会)で大いに盛り上がった。ECSや電気化学会の秋季年会を兼ねているだけあって、電気化学の基礎的な内容を講義するShort Courseや、Professional Developmentとしてキャリアパスに役立つ様々な催し物や相談会が開催され、若手研究者や学生を強く意識した構成になっていた。

7日(月)の夕方には各学会賞の授賞式とプレナリーレクチャーがKalakaua Ballroomで開催された(図4)。これに先立ち、会場前では受賞者に贈られるメダルや賞状の展示があった(図5)。各学会Divisionの賞も含めると数多くの受賞者が登壇したが、主な賞を紹介するとEdward Goodrich Acheson Awardがジョージア工科大学のDr. Paul Kohl(研究タイトル:Improvements in Anion Exchange Membrane Water Electrolysis Materials and Devices)に、2023-2024 ECS Toyota Young Investigator Fellowshipがカリフォルニア大学ロサンゼルス校のDr. Yuzhang Li(研究タイトル:Ultrafast Electrodeposition of Faceted Li Metal)に贈られた。授賞式に続いて行われたプレナリー講演では東京理科大学の西原寛副学長が“Coordination Nanosheets–Electro-functional 2D Polymers of Metal Complexes”というタイトルで、これまで研究されてきた数々の金属配位ナノシートに関してご講演された。

図4 プレナリーと授賞式が行われたKalakaua Ballroom

図5 受賞メダルと賞状の展示

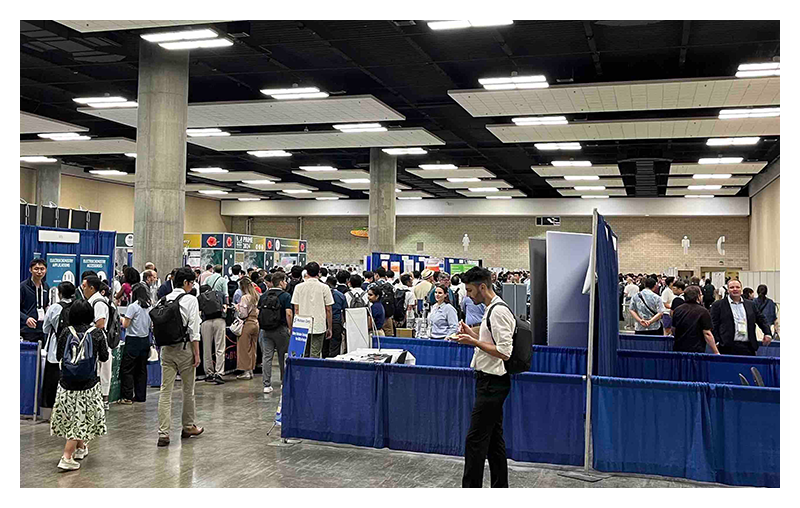

ポスター発表は7日(月)~9日(水)の3日間、Kamehameha Exhibit Hallを会場として熱い議論が交わされた(図6、7)。本会議には企業からの参加者も多く、自動車関係や電力関係などの企業研究者による講演も目立った。各分野の産業界でどのような課題があるのかを知るのに良い機会であった。課題解決のツールとして放射光を当たり前のように使うグループも数多くある一方で、放射光を話題にすると「アカデミックな研究機関ではないので」と利用にまだ障壁があると話す企業の方もおられた。産業界には潜在的なユーザーが多いことを実感した。

図6 ポスター会場の入り口

図7 ポスター・企業展示会場

3. 講演の内容と傾向

筆者は今回、Batteries and Energy Storageのセッションを中心に参加した。放射光に直接関連するシンポジウムとしてはAdvanced Characterization Techniques in Battery Researchが、延世大学校のDr. S. BakをLead organizerとして開催された。SPring-8をはじめ各国の放射光を利用した解析結果やラボでの新規分析手法の開発などの話題を中心にディスカッションが行われた。なお、オンラインプログラムで会議全体の要旨に含まれる語句を検索してみたところ、

x-ray : 689件

x-ray + spectroscopy : 416件

x-ray + diffraction : 313件

x-ray + microscopy : 228件

x-ray + scattering : 57件

x-ray + in situ : 164件

x-ray + operando : 123件

という結果であった。研究に用いられた全ての手法が要旨に記述されているわけではなく、放射光と実験室装置、また軟X線から硬X線まで様々な手法が含まれているが、電気化学分野でこれらX線関連手法が日常的に用いられていることがよく現れている。

放射光に関連した講演をいくつか紹介したい。アルゴンヌ国立研究所のDr. G. Xuからは、ナトリウムイオン電池の正極として期待される層状酸化物の合成段階でのin-situ放射光X線解析について講演があった。微小な歪みの発達や構造的な欠陥の形成に対するクエンチの効果などが紹介された。組み上がった電池についての充放電過程の研究はすでに一般化しており、材料の合成過程においても効率化を図るために放射光による解析が行われている。

タイの放射光施設からはDr. S. Wannapaiboonが、金属有機フレームワーク(MOF)の電気化学的酸素発生反応への触媒活性や亜鉛イオン電池への応用についての発表があった。触媒反応中の活性金属種の化学状態と結合状態は、SPring-8でもX線吸収分光法を用いて頻繁に解析されている。Zn負極への応用には意図的に表面保護層を形成させ、副反応を抑制する手法が紹介された。

Sigray社からはラボ装置のXAFS測定で、0.1wt%程度の低濃度試料についても蛍光収量法により解析可能と紹介があった。Sigray社のキャッチコピー「Bring the Synchrotron to Your Laboratory」はなかなか感慨深い[4][4] https://sigray.com。他にも、SLAC国立加速器研究所のグループからはLNiO2系正極についてのXAFSとイメージングを組み合わせた解析結果が、University College LondonのグループからはX線CTによる電極乾燥プロセスのクラック生成を観測した結果が示された。顕微(イメージング)による可視化が電池内部の状態を知るための不可欠なツールになり、これらを利用した研究成果が多く発表されることで、電気化学デバイスの内部で起こる現象の理解の解像度が非常に鮮明になってきていることを感じた。

日本からも東北大学 雨澤先生、島根大学 尾原先生、徳島大学 大石先生をはじめ多くの参加者が集い、SPring-8の利用成果を含む最先端の研究についてご講演があった。

先端的な解析手法はアカデミックな研究からスタートすることが多いかもしれないが、それに続く産業界でのニーズは利用促進を担う我々にとって目が離せない。PRiME 2024への参加は放射光利用の先端研究と今後の需要予測にとっても良い機会であった。

4. おわりに

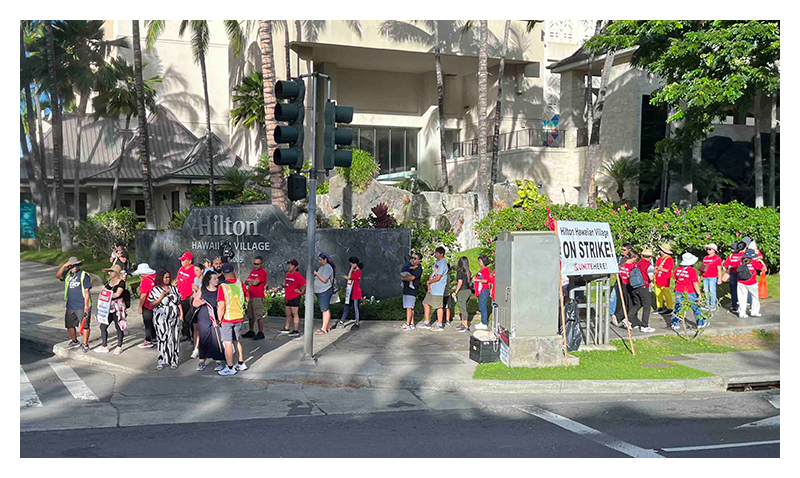

ハワイはコロナ禍前と変わらず美しい空と海で参加者を迎えてくれたが、ヒルトンハワイアンビレッジでは学会会期前の9月24日から従業員によるストライキ(図8)が開始され、期間中も終始ストライキの演説と演奏を聞くことになった。ハワイではホテルの宿泊料金が増加し客室あたりの売上高も増加しているにも関わらず、コロナ禍で削減した従業員を増員していないホテルが多く、残されたスタッフには過剰な仕事量を課される労働環境が生まれているようである。適正な数の人員を配置することが理想ではあるが、様々な制約の中、限りあるメンバーで業務を回さざるを得ないのはどこも同じかと思いながら帰路についた。

ユーザータイム中の大変忙しい時期にも関わらず、出張を快く認めていただいた関係の皆様に厚くお礼申し上げます。

図8 ストライキ真っ只中のヒルトン

参考文献

[1] https://www.electrochem.org/prime2024/

[2] https://www.electrochem.jp/convention/

[3] 渡辺剛: SPring-8/SACLA利用者情報 26 No. 1 (2021) 38-41.

[4] https://sigray.com

(公財)高輝度光科学研究センター

放射光利用研究基盤センター 分光推進室

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0833

e-mail : misaki.katayama@spring8.or.jp