Volume 27, No.3 Pages 207 - 212

2. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

The 9th International Conference on Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy(HAXPES 2022)会議報告

Report on the 9th International Conference on Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy (HAXPES 2022)

[1](公財)高輝度光科学研究センター 放射光利用研究基盤センター 産業利用・産学連携推進室 Industrial Application and Partnership Division, Center for Synchrotron Radiation Research, JASRI、[2](公財)高輝度光科学研究センター 放射光利用研究基盤センター 分光推進室 Spectroscopy Division, Center for Synchrotron Radiation Research, JASRI

1. はじめに

2022年5月31日~6月3日に兵庫県姫路市アクリエひめじ(Himeji Culture and Convention Center)にて、硬X線光電子分光(HAXPES、HArd X-ray PhotoElectron Spectroscopy)の国際会議The 9th International Conference on Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy(HAXPES 2022)が開催された[1][1] http://rsc.riken.jp/haxpes2022/index.html(図1に会場となったアクリエひめじの外観を示す)。HAXPESは数keV~15 keVの硬X線を励起光として用いる光電子分光(XPS、X-ray Photoelectron Spectroscopy)であり、一般に普及している軟X線のXPSに比べて、検出される光電子の運動エネルギーが数倍大きく、検出深さが数十nm程度にまで大きくなる特徴を持つ。これにより試料深部の電子状態や結合状態を非破壊で調べることが可能となり、近年はデバイス開発や実用材料などの産業利用をはじめ様々な研究分野における分析評価ツールとして定着し、また原子分子物理などの学術系分野への応用も進んでいる。当会議はこうしたHAXPESに関連した基礎物性研究や応用事例に加え、最新のビームラインや装置開発から理論も含む広範な研究内容が報告される会議である。2003年にHAXPESのワークショップとしてフランス グルノーブルで第1回が開催され、2006年にはSPring-8で第2回目のワークショップが開催されている。その後、2011年の第4回のドイツ ハンブルグ開催で国際会議へ昇格し、前回の2019年のフランス パリ開催を経て、今回で9回目の開催となる。近年は2年に一度の間隔で開催されており、本会議も本来は2021年秋の開催予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響で1年延期して2022年の開催となった。今回の会議は、理化学研究所により主催され、Co-Chairsを大阪大学の関山氏、理化学研究所の大浦氏、名古屋大学の池永氏が務められた。

会議は参加12ヶ国、参加人数は117名(日本からの参加者は全体の51%、ドイツ14%、スウェーデン13%、米国5%、フランス5%、UK4%、その他8%)、4件のPlenary talksと11件のInvited talks、一般口頭発表29件、ポスター発表32件、企業展示5社があり、4日間の会期で開催された。

図1 HAXPES 2022が開催されたアクリエひめじ(Himeji Culture and Convention Center)の外観

2. オンサイト・オンラインによるハイブリッド形式

筆者らは現地実行委員として本会議の準備、運営に携わってきた。先述の通り新型コロナウイルス禍による影響を考慮して、当初からオンサイト・オンラインによるハイブリッド形式での会議開催の計画を進めていた。一方で変異株による周期的な感染の再拡大やウクライナ情勢など目まぐるしく変化する状況に翻弄され続けた。オンサイトの参加人数や海外からの参加者などについては、会議直前まで正確な情報を把握することができず、会場規模や会場設営方法などについて開催日ぎりぎりまで議論することとなった。特に海外渡航者の査証(ビザ)の対応については上記の通り新型コロナウイルス感染症と政治的背景が重なり、対応された大浦氏をはじめとする理化学研究所の担当者の方々には相当のご苦労や困難があったことは想像に難くない。

このような状況のため、特に海外からの参加者の多くはオンラインになることが予想された。よって講演プログラムについては、オンライン発表者(アジア、米国、欧州)の時差を考慮した緻密な編成を組み、講演者の負荷を可能な限り低減することに努めた。大雑把には日本時間の午前中は米国、アジアを中心とした講演、午後は欧州を中心とした講演で構成されたプログラムとした。また時差の都合などで発表を聞き逃した聴講者への配慮のため、講演終了後でも各講演の録画を視聴することが可能なオンデマンド配信も実施した。

口頭発表は、Zoom meetingsを使用した。図2にオンライン講演時の会場の様子を示す。現地会場では発表者のプレゼンテーションスライドに加えて、オンライン発表者自身のビデオ映像もプロジェクターでスライドの横に大きく表示させるなどの工夫をした。その結果、現地会場ではオンラインの発表であっても臨場感のある雰囲気を作ることに成功し、活発な議論を進めることに繋がっていたのではないかと思われる。

図2 講演会場の様子(写真はオンライン発表者による講演時のもの)

今回の講演のオンライン配信については、オンライン上での共有画面(現地会場からのプレゼンテーションスライド、発表者、座長、質問者、会場全体の映像など)や音声の対応は全て専門業者へ依頼した。その結果、各種映像と音声のスムーズな切り替えや場面々々での最適なカメラ位置、音量調整により、オンサイト、オンライン講演に関わらず、全くストレスを感じることなくプログラムを進行させることができた。今回の会期を通して、大きな混乱もなく円滑な会議運営を行うことができたのは、このような映像配信の専門業者による当意即妙な対応に依るところも大きかったのではないかと思う。

ポスター発表は、オンサイト・オンラインでの発表形式を準備した。オンラインではZoom meetingsのブレイクアウトルーム機能を使用し、オンサイトではポスター会場を設けてポスター掲示と報告が行われた(図3にポスター会場の様子を示す)。しかしながら、ポスター発表については、スケジュールが非常にタイトであったため、オンサイト・オンラインともに十分に議論する時間を設けることができなかったのは残念であり、実行委員としても反省すべき点と考えている。

図3 ポスター発表及び企業展示ブース会場の様子

3. 会議及び講演内容の概要

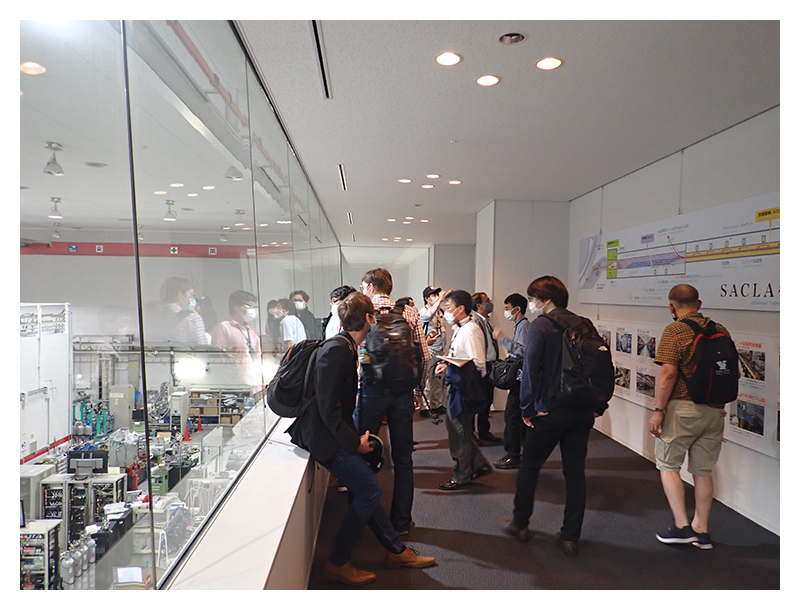

会議の日程は、全日に亘ってのシングルセッションでの口頭発表と2日目午後の企業プレゼンテーション、C. Fadley氏及びY. Takata氏を偲ぶMemorial Talk、夕刻時のポスターセッションで構成され、各々の分野における研究報告と議論が進められた。また、初日夕刻のWelcome Receptionを始め、適度な間隔でのCoffee break、また日本らしさを感じることのできるLunchとDinnerが提供された。その他、サックス四重奏による生演奏(姫路ウィンドアンサンブル)、3日目午後の姫路城近辺の散策、最終日午後のSPring-8/SACLAへのサイトツアー(図4)など、随所でおもてなしを提供することができ、特に外国人参加者達の受けも良いように見受けられた。

図4 SPring-8/SACLAサイトツアーの様子

本会議の講演分類としては、基礎物性に重きをおいたAtomic and Molecular ScienceやTheory、実用材料への応用やオペランド測定に関する報告が多かったFunctional interfacesやEnergy Research and Industrial Applications、その他Techniques and Instrumentationsにおける測定手法、装置、ビームラインの話題など、幅広い分野に関する計7 topicsが用意された(講演分類を表1に示す)。このようにHAXPESが関連した多種多様な研究報告に一度に触れることができるのが本会議の最大の魅力と言える。

表1 HAXPES 2022の講演分類

以下に、筆者らが聴講した中で特別に印象的だったものをTopic毎に簡単に記述する。

Topic 1 Atomic and Molecular Science

このトピックのPlenary講演としてSorbonne UniversityのM. Simon氏が講演し、分子(ガス)や原子に対するHAXPESに関連して、分子のrecoil効果やDouble Core Hole spectroscopyなどについて 最新の結果を交えつつ分かり易く解説していた。また将来展望として20 keV以上の入射光を用いた測定やXFEL利用についても触れ、HAXPESの原子・分子への適用について紹介していた。またUniversity of OuluのM. Patanen氏からはArクラスターのHAXPESの測定が報告された。入射エネルギーと光電子のエネルギーのマッピングからAr原子成分を除いてクラスターの成分を取り出し、その結果を詳しく解析していた。HAXPESが固体だけでなく分子や原子クラスターにも適応できる例であり、HAXPESの適応範囲の広さをあらためて感じた。

Topic 2 Correlated and Magnetic Materials

大阪大学のH. Fujiwara氏から、HAXPES、共鳴非弾性X線散乱における磁気円二色性測定(RIXS-MCD)、X線吸収分光における磁気円二色性測定(XAS-MCD)を組み合わせた強磁性体ホイスラー合金の電子構造観測についての招待講演があった。RIXS-MCDによりCo2MnSiの電子構造をスピン成分(up、down)に分解して観測した事例は大変興味深く、金属的挙動(電気伝導性)を示すスピン成分(up)の電子状態が半導体的特徴を担うスピン成分(down)のバンドギャップ中に位置するハーフメタル型電子構造であることを直接観測により明らかにしていた。その他、東芝ナノアナリシスのM. Taguchi氏からは、LaSrMnOなどの酸化物材料について全反射条件と通常の測定条件を組み合わせたHAXPESの深さ方向分析により、表面近傍とバルクにおける電子状態の違いを明確に検出することに成功していた。

Topic 3 Functional Interfaces

2日目午後のPlenary講演として、University of WürzburgのM. Sing氏から、LaAlO3/SrTiO3ヘテロ構造界面に生じるTwo-Dimensional Electron System(2DES)の形成メカニズムと精密なバンドダイアグラム評価についての研究結果が報告された。通常、2DES層形成に関与するとされる酸素欠損はX線照射によってダメージとして生じてしまう。これを逆に利用し測定中に酸素ドージングを行うことで酸素欠損量を制御し、価電子帯近傍のIn-gap stateとフェルミ近傍のMetallic quasiparticle(2DES)の変化を上手く観測し、それぞれの形成由来について考察していた。他、Poisson-Schrödinger法を用いたバンドベンディングの解析やバンドオフセットの評価を組み合わせた精密なバンドダイアグラム評価も実施していた。半導体材料の評価、解析で大変参考になるHAXPESの特性を活かした好例であったと思う。

Topic 4 Theory

理論のトピックでは、大阪公立大学のA. Hariki氏から招待講演として、従来のクラスターモデルに局所密度近似(LDA)と動的平均場近似(DMFT)を適用した方法を用いて、強相関系における3d遷移金属の内殻光電子スペクトルの計算の報告があった。LDAとDMFTを導入することによってサテライト構造などを正確に再現しており、HAXPESスペクトルの解析に非常に有効だと感じた。この他にも、Self-Consistent-Field methodによる遷移金属化合物の理論値と実験値の比較、Angle Resolved PES(ARPES)の機械学習やKKR methodによる解析、recoilの理論など、このトピックとしてポスターを含め6件の報告があり、HAXPESの測定結果を解析するのに理論の補助が重要であることを再認識することになった。

Topic 5 Energy Research and Industrial Applications

最終日にPlenary講演としてGwangju Institute of Science and TechnologyのB. S. Mun氏からAmbient Pressure-XPS(AP-XPS)を用いた固体表面でおこる触媒反応についての講演があった。AP-XPS装置の技術的な話から始まり、AP-XPSを用いたRh(111)やPt3Ni(111)のような単結晶表面上でのCO2の解離の結果を示していた。また合わせてガス下の走査トンネル顕微鏡を用いて表面のmorphologyも調べており、固体表面の触媒反応について詳細な議論を行っていた。加えて、HAXPES領域のAP-XPS(AP-HAXPES)についても紹介し、今後の展望を述べていた。AP-HAXPESについては、招待講演としてLund UniversityのS. Blomberg氏からPd(001)表面上でのCO酸化のオペランド測定についての報告があった。6%のO2とCOガスを含んだHeガスの一気圧下でのHAXPES測定を行っており、試料温度の上昇に対して各ガスが反応して変化している様子が明確に示されていた。AP-HAXPES関連の多数の報告があり、いわゆるPressure gapの克服のために、これまで一般的であった準大気圧から大気圧、さらに高圧条件下での測定を目標にすることが技術開発のトレンドになっており、今後の進展や適用分野の拡がりにも期待したいところである。

この他にもHelmholtz-Zentrum BerlinのM. Bär氏の招待講演をはじめ、太陽電池やリチウム電池のオペランド測定などが報告されており、HAXPESのバルク敏感という特徴とデバイス開発への有用性が良く示されていた。

Topic 6 Techniques and Instrumentations

初日にPlenary講演としてJohannes Gutenberg UniversityのG. Schönhense氏がPETRA IIIのHAXPES専用ビームライン(P22)に設置されたTime of flight(ToF)型のモーメンタム顕微鏡について報告した。運動量空間の電子状態マッピング測定やX線光電子回折、また光電子顕微鏡によるサブµm領域からのARPESの結果など、数多くの測定例ともに最先端の結果が紹介された。非常に応用範囲が広く、素晴らしい成果を数多くあげており、今後も注目される装置である。

各国の放射光施設のHAXPESビームラインについても報告があった。ドイツのPETRA IIIのP22についてはDESYのC. Schlueter氏が招待講演として報告した。上記のモーメンタム顕微鏡を含め、通常のHAXPESの他に、AP-HAXPESやPhotoelectron Emission Microscope(PEEM)も設置されており、最先端のHAXPES装置が並ぶビームラインである。その他、将来のPETRA IVに向けたアップグレードの計画についても報告していた。一方、SPring-8でも2021年の秋からBL09XUがHAXPES専用ビームラインとして一般利用が開始されている。これについてはJASRIのA. Yasui氏が招待講演として報告した。光学系や装置のアップグレードの詳細や最新の測定結果が紹介された。また、BL46XUを第二のHAXPES専用ビームラインとしてアップグレードし、2023年度の利用開始が計画されていることも紹介された。

新たにHAXPESが利用できるビームラインとしてKarlsruhe Institute of TechnologyのL. Weinhardt氏からKIT light sourceで計画されているX-SPECビームラインについての報告があった。このビームラインは70 eVから15 keVまでの軟X線から硬X線まで利用できるビームラインになるとのことである。XPSでは入射光のエネルギーで検出深度が大きく変化し、軟X線では表面敏感であり硬X線ではバルク敏感になるため、広い範囲のエネルギーが利用できる当ビームラインでは、測定の幅が非常に広がることが期待される。

Topic 7 New Trends and Applications

University Grenoble AlpesのP.-M. Deleuze氏より、Lab-HAXPES(Cr Kα)による半導体デバイスへの応用事例とHAXPESでは報告例の少ない定量解析に必要な相対感度係数(RSFs、Relative Sensitivity factors)についての報告があった。RSFsは純金属を使用した実験値から値を求めており、Ag3dを基準としたpure element RSFsについて54元素ものデータを収集しているとのことであった。従来のXPSと同様な簡便な定量解析が可能となれば、さらに応用分野やユーザーが増えていくことが期待される。その他、ULVAC-PHIのH.Y.Chang氏からは、同じくCr Kα線源のLab-HAXPESを使用した応用事例の紹介があった。Arイオン銃により評価対象となる深さ領域へのダメージが及ばないように表層を適当な膜厚になるまでスパッタエッチングしてから測定を行うとの内容であった。これを応用することで実構造やHAXPESの検出深さより深い領域での分析が可能となり大変興味深いものであるが、実際にどのようにスパッタ時間(適当な膜厚にするための)を決定しているのか、方法や条件などを今後調査しておきたいところである。

会議全体を通してみると、HAXPESのBulk sensitivityを活かした試料深部や異種界面の分析が、透明導電性金属酸化物や4f電子系物質、半導体、二次電池、太陽電池など多くの研究分野で応用されていることが窺い知れた。またバルクだけでなく、X線定在波法を利用したヘテロ(multilayered)構造試料の精密なレイヤー選択性評価や全反射を利用した表面と深部の切り分けなど、検出深さを上手く制御して深さ方向分析を行う報告も見られた。近年の傾向として、放射光施設だけでなくLab-HAXPESとして既に市販化されている硬X線の線源(Ga KαもしくはCr Kα)を使用したScienta OmicronやULVAC-PHIの装置による報告事例が多く見られた(口頭発表とポスター発表で計10件程度)。これまで放射光施設に限定されていたHAXPESがLab型装置によってさらに一般に広く普及していくことを予感させられた。その他、共鳴HAXPES、共鳴Auger電子分光法、RIXSなど共鳴計測に関する研究報告も多くなされており、その有用性から今後も引き続き研究や技術開発のトレンドが続くものと実感した。

4. おわりに

Closing sessionは、大阪大学の関山氏とW. Drube氏により進められた。本会議の優れた講演に贈られるC. S. Fadley PrizeはJ.-P. Rueff氏(Probing quantum materials interfaces with HAXPES at the GALAXIES beamline : results and perspectives)が受賞され、Y. Takata Prizeは、D. Hauschild氏(Core-level peaks and the inelastic background in HAXPES: a depth-resolved analysis of the CdS/Cu(In、Ga)Se2 interface for thin-film solar cells)が受賞された。

次回HAXPES 2024はチェコ プルゼニでの開催が予定されている(2024年6月 or 9月)。学術、産業と分野を問わず拡がり続けるHAXPESがさらにどのような発展を見せるのか今後の動向に期待したい。

参考文献

[1] http://rsc.riken.jp/haxpes2022/index.html

(公財)高輝度光科学研究センター

放射光利用研究基盤センター 産業利用・産学連携推進室

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0924

e-mail : yasuno@spring8.or.jp

(公財)高輝度光科学研究センター

放射光利用研究基盤センター 分光推進室

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0833

e-mail : ytakagi@spring8.or.jp