Volume 24, No.4 Pages 397 - 405

3. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

SPring-8シンポジウム2019報告

SPring-8 Symposium 2019 Report

[1]SPring-8ユーザー協同体(SPRUC)行事幹事/岡山大学 異分野基礎科学研究所 Research Institute for Interdisciplinary Science, Okayama University、[2]兵庫県立大学 大学院物質理学研究科 Graduate School of Material Science, University of Hyogo

はじめに

去る8月30日、31日の2日間にわたり、岡山大学創立五十周年記念館においてSPring-8シンポジウム2019が、SPring-8ユーザー協同体(以下、SPRUC)、高輝度光科学研究センター(以下、JASRI)、理化学研究所(以下、理研)、岡山大学の四者の主催により開催されました。第8回目となった本年のシンポジウムは、「次の20年に向けての一歩」と題し、SPring-8が次の20年で利用者にとってさらに魅力的な放射光施設となるための具体的な取り組みや仕組みを示すことをテーマとして、産官学の基礎科学から産業応用までの幅広い分野の視点からの討論の場となりました。350名を超える参加者があり、メイン会場となった金光ホール(写真1)では大変活発な議論が繰り広げられました。

写真1 メイン会場(金光ホール)

セッションI オープニングセッション

オープニングセッションでは、水木純一郎SPRUC会長(写真2)より開会の挨拶がありました。続いて理研の石川哲也放射光科学研究センター長(写真3)からは、SPring-8供用開始から20年を過ぎ、多くの努力が行われつつあること、次期アップグレードを見据えたしっかりとした議論をしていくという趣旨の挨拶がありました。次に、JASRIの雨宮慶幸理事長(写真4)より、より高度で独創的な研究の推進による学術や社会、産業のイノベーションへの貢献を進めたいという発言の中で、「これが理想であるという強い意志を持ち努力を続けることでいつの間にか世界一になる、そういう不断の努力をしよう」という表明がありました。岡山大学の槇野博史学長(写真5)は、岡山大学の五十周年記念館においてSPring-8シンポジウムが開催されたことに歓迎の意を表し、岡山大学が早くからSDGsに取り組み、その中で文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援事業」、「研究大学強化促進事業」、「革新的医療技術創出拠点選定」の事業を展開していること、SPring-8の最近接の国立大学であり、多くのユーザーがいるとともに、講義の共催といった人材育成でも連携があり、今後もSPring-8との強い連携を構築していきたいと述べました。最後に、文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室の奥篤史室長(写真6)から挨拶をいただきました。日本での10の放射光施設や他の量子ビーム施設が稼働する中、SPring-8には科学的な成果のみならず運営や戦略策定においても、先導的な役割を期待したいという旨の発言がありました。

|

|

|

| 写真2 SPRUC 水木純一郎会長 | 写真3 理研 石川哲也センター長 | 写真4 JASRI 雨宮慶幸理事長 |

|

|

|

| 写真5 岡山大学 槇野博史学長 | 写真6 文部科学省 奥篤史室長 |

セッションII SPring-8この1年

セッションIIでは、「SPring-8この1年」と題して、ユーザー、理研、JASRIを代表して、水木純一郎SPRUC会長、石川哲也理研放射光科学研究センター長、櫻井吉晴JASRI放射光利用研究基盤センター副センター長による講演が行われました。

水木会長からは、「SPRUCこの1年とこれからの1年」と題した講演が行われました。最初に、この1年間のSPRUCの体制が紹介された後、昨年度のシンポジウムで示された「SPring-8を利用して世界に誇る成果を輩出し、人類社会の発展に貢献すること」を実現するために行ってきた活動の報告がありました。主な活動は以下の通りです。顧問会議を会長の諮問機関として大所高所から意見を戴く場とし、評議員会、代表機関と合わせてPDCAサイクルを回すようにした。SACLAとの連携を強めることを目指してSACLA利用委員会を立ち上げた。SPring-8のアップグレードに向けての施設者・登録機関・利用者間での風通しの良い議論を進める場として第1回BLsアップグレード検討ワークショップを開催した。利用者情報に「四季報」を掲載するようにした。産業界を中心とした裾野拡大、産業界と学術界の情報交換の場として、SPring-8シンポジウムで利用推進協議会からの成果発表の機会を設ける、人材育成の場としてSPring-8秋の学校を活用するなど。これらに加え、SACLA UCとサイエンスを基盤とした連携の強化や、Science Promotion Board(SPB)を設置し、長期的に狙うべきサイエンスの議論の場とすることなどの計画が紹介されました。

石川センター長からは、「この一年の進捗」と題した講演が行われました。まず、この数回のSPring-8シンポジウムで、実質的かつ活発な議論が行われてきており、今回もそれを期待しているというメッセージがありました。SPring-8に関してこの1年にあった多くの動きとして、文科省によるSPring-8/SACLA中間評価、BLsアップグレード検討ワークショップの開催、SPring-8/SACLA Advisory Councilの開催が紹介されました。さらに周辺の大きな動きとして、次世代3 GeV放射光施設の建設が開始され、相補的施設としてのSPring-8の位置づけの明確化とSPring-8-IIの本格的な検討を始める時期にきており、SPRUC、JASRIとも協力してロードマップを作成していくことが提案されました。さらに、放射光を中心とした広域研究協力体制の構築や、スマートファシリティ化、高性能検出器開発、「データ駆動型研究開発」を進めるためのルール作り、人材育成の国際交流の必要性などが示されました。

櫻井副センター長(写真7)からは、「共用ビームラインの現状と課題」と題した講演が行われました。まず、SPring-8共用ビームラインに関する様々な統計が紹介された後、各研究会からの意見を基にSPRUCがまとめた動向調査への対応状況、この1年間での主な成果が紹介されました。また最近の動きとして、タンパク質構造解析遠隔測定、「新分野開拓」利用制度の立ち上げ(2020B期より)、「人文・社会科学」分科会の設置(2020A期より)、「先進技術活用による産業応用課題」の設置(2019A期より)が紹介されました。共用ビームラインにおいて、挿入光源ビームラインが少ないこと、同種の装置が複数のビームラインに設置されていたり、異なる種類の装置が1つのビームラインを共用していたりといった課題を抱えており、ビームラインと利用制度の両輪として高度化を進めていく考えが示されました。

写真7 JASRI 櫻井吉晴副センター長

SPring-8が今後も世界最先端の施設としてのアクティビティを保ち続けるためには、ユーザーからの「提案とお願い」が必要であり、ユーザーの声を吸い上げる研究会活動とそれをまとめ、JASRIや理研に提案していくSPRUCの役割、さらにユーザー、理研、JASRIが連携をとって議論を進めていくことの重要性が改めて示されました。

セッションIII パネルディスカッション

セッションIIIでは、今回で3回目となり、もはやSPring-8シンポジウムの名物となりつつある「パネルディスカッション」が行われました。パネリストとして、SPring-8施設側から矢橋牧名氏(理研)と上杉健太朗氏(JASRI)、SPRUCから有馬孝尚氏(東京大学)と西堀英治氏(筑波大学)、専用施設から坂田修身氏(物質・材料研究機構)、産業界から本間穂高氏(日本製鉄)が紹介されました。当パネルディスカッションの目的は、「SPring-8におけるBL再編、SPring-8-II計画の進捗状況についての情報を共有し、施設-ユーザー組織の意思統一を図るべく、議論を深める」です。前半は情報整理で、モデレータの田中義人氏(兵庫県立大学)より、SPRUCのビームライン(BL)アップグレードに関する取り組みについて概要説明がありました。また、昨年度末に行われましたSPRUC BLsアップグレード検討ワークショップについて、藤原明比古氏(関西学院大学)より補足説明がありました。さらに最新の施設の取り組み状況について、矢橋氏より、最新のBL再編の動きについての報告がありました。後半の討論では、「議題I:BLの再編」および「議題II:SPring-8-IIの光源性能を活かした研究」について、パネリストおよび会場の方々から多様な意見やコメントが飛び交いました。議題Iでは、主に、汎用・先端・革新的とするBL再定義と、再編計画およびBL利用制度について、一般ユーザー、専用BL、産業界それぞれの視点から意見が交わされました。議題IIでは、SPring-8-IIの光源性能情報の確認と、期待される高エネルギーX線利用例の提示、さらには他施設と比較した時の求めるべき特徴へと話が展開されました。議論は熱く、会場からの質問や意見も多数あり、休憩時間を削っての討論となりました(写真8、9)。

|

|

|

|

| 田中義人氏 | 藤原明比古氏 | 矢橋牧名氏 | 上杉健太朗氏 |

|

|

|

|

| 有馬孝尚氏 | 西堀英治氏 | 坂田修身氏 | 本間穂高氏 |

写真8 情報提供や意見表明をされたパネルディスカッション参加者の方々

写真9 会場の方々からも多様な意見やコメントが出されたパネルディスカッションの様子

セッションIV SPRUC総会・YSA受賞講演、授賞式

白熱したパネルディスカッションの後、シンポジウム初日の最後のセッションでは、SPring-8ユーザー協同体(SPRUC)総会、Young Scientist Award(YSA)授賞式、受賞講演が行われました。総会では、まず、行事、予算、研究会での活動状況と評議員会での議題についての報告がされました。評議員会の報告では、広島大学の木村昭夫教授が次期会長に選出されたこと、SPBの設置が認められたことなどが報告されました。審議事項では、会員資格の会則改定に関わる審議が行われ、承認されました。これにより、会員資格の見直しは、年度末に一括して行うこととなりました。続いて、SPRUC 2019 YSA授賞式が行われました。冒頭、尾嶋正治選考委員長より、10名の応募があり、生物系と物質系からそれぞれ1名、計2名を受賞者としたこととそれぞれの受賞理由の紹介がありました。今回も高いレベルの競争となったものの、本賞の特徴である利用法や解析手法の開発、あるいはSPring-8の特徴を活用し測定対象の分野にとって顕著な成果があった2名に決定したという説明もありました。その後、水木会長より東京大学の志甫谷渉氏とJASRIの久保田雄也氏にそれぞれ賞状と楯が授与されました。授賞式の後、志甫谷氏と久保田氏による受賞講演が行われました(写真10)。

写真10 SPRUC 2019 YSA授賞式。左から水木会長、志甫谷氏、久保田氏、尾島委員長。

懇親会

YSA受賞公演の後、130名を超える参加者がメイン会場の道路を挟んだ向かい側にあるピーチユニオン3階に移動し、「懇親会」が開催されました。懇親会は水木純一郎SPRUC会長の開会の辞で始まり、理研放射光科学研究センターの石川哲也センター長より挨拶がありました。その後、池田直シンポジウム実行委員長より乾杯の挨拶がありました。途中、SPRUC 2019 YSA受賞者お二人からのスピーチがあり、今回受賞された研究成果につながるエピソードが紹介されました。最後は、JASRI雨宮理事長の閉会の辞で締めくくられました。SPring-8の今後20年に向けての具体的な取り組みについて参加者の間で熱く意見が交わされ、大いに盛り上がった懇親会となりました。

セッションV 産業連携

シンポジウム2日目の「産学連携」セッションでは6件の講演がありました。高橋幸生氏(東北大学)(写真11)は最先端のタイコグラフィーXAFS法の開発と情報科学を用いた触媒研究への応用の話をし、山本健太郎氏(京都大学)(写真12)は時分割X線回折を用いたリチウムイオン電池正極材料の準安定相の観察と材料設計における非平衡反応技術の重要性を示しました。徳田一弥氏(住友電気工業)(写真13)は実用化したレドックスフロー電池の低コスト化の課題解決にXAFS、PDF解析、シミュレーションを組み合わせた研究を紹介し、吉岡太陽氏(農研機構)(写真14)は次世代構造材料として期待されるミノムシシルクの階層構造の動的構造変化を小角散乱法で明らかにしました。山根宏之氏(理研)(写真15)は新規接合技術により作られた複合材の接着接合界面の研究に軟X線顕微分光法が有用であることを報告し、野中敬正氏(豊田中央研究所)(写真16)は硬X線を用いて軽元素のXAFS情報が得られるX線ラマン散乱分光法の開発とリチウムイオン電池黒鉛負極のその場状態解析の応用例を示しました。全ての講演は応用研究または計測技術の最先端の内容であったこともあり、活発な質疑応答が行われました。

|

|

|

| 写真11 高橋幸生氏(東北大学) | 写真12 山本健太郎氏(京都大学) | 写真13 徳田一弥氏(住友電気工業) |

|

|

|

| 写真14 吉岡太陽氏(農研機構) | 写真15 山根宏之氏(理研) | 写真16 野中敬正氏(豊田中央研究所) |

セッションVI ポスターセッション

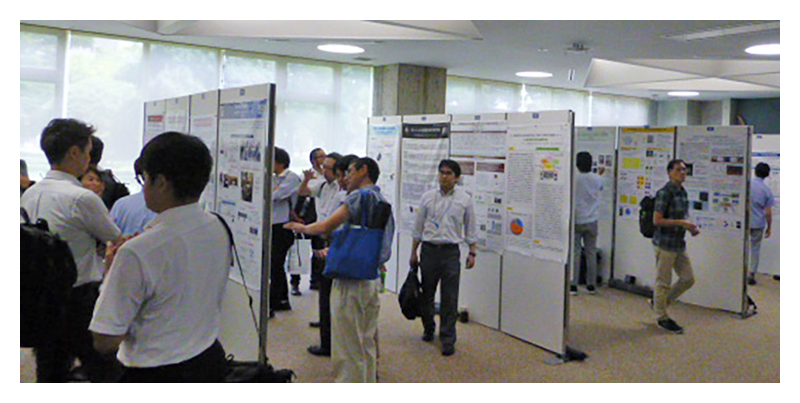

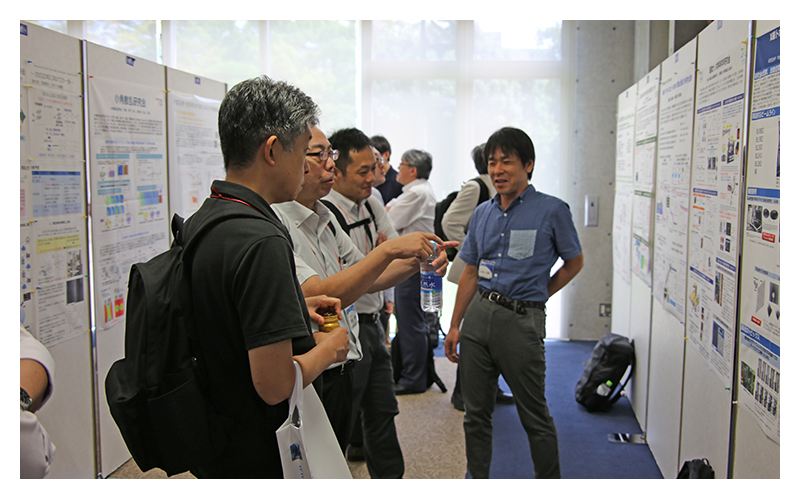

ポスターセッションは、1階交流サロンと2階小中会議室および廊下において行われました(写真17)。今年度の発表件数は、SPRUC研究会34件、共用BL12件、理研・専用BL21件、施設2件、パートナーユーザー7件、長期利用課題12件および新分野創成利用課題2件の合計90件でした。ポスター番号の偶奇別に1時間10分ずつのコアタイムが設定され、活発な議論が行われました。会場の間口が広く、スペースにも余裕があったためか、例年よりも快適なポスターセッションだと感じられました。

写真17 活発な議論が行われたポスターセッション

セッションVII 利用トピックス

このセッションでは、3名の研究者による講演がありました。

最初は、吉村浩司氏(岡山大学)(写真18)による、「高輝度X線によるトリウム-229極低エネルギーアイソマーの能動的生成~究極の原子核時計に向けての第一歩~」と題した講演でした。原子核としては極めて低いエネルギーの励起準位(アイソマー状態)を持つトリウム-229を用いて、SPring-8高輝度放射光X線により第二励起状態を経由してアイソマー状態の生成を確認したことが報告されました。

写真18 吉村浩司氏(岡山大学)

続いて、沈建仁氏(岡山大学)(写真19)により、「SPring-8とSACLAを利用した光合成水分解反応機構の解明」と題した講演がなされました。光合成において起こる反応のうち、太陽光エネルギーを利用した水分解反応の触媒中心であるMn4CaO5クラスターの詳細な構造を解析し、S状態遷移モデルのうちS3状態までが解明されたことが報告されました。

写真19 沈建仁氏(岡山大学)

最後に、松尾光一氏(慶應義塾大学)(写真20)が、「マウス耳小骨のタルボ位相イメージング」の題目で講演し、光学系の改良と生物試料作成法の改善により、これまで見えなかった細胞と高次形態との関連が議論できるようになったことが報告されました。観測することの重要性を再認識させられる成果でした。

写真20 松尾光一氏(慶應義塾大学)

SPring-8/SACLAの計測技術の発展と個々の研究者の得意とする部分がうまく噛み合って、これまで不可能であった測定が可能になり、それによって新たな研究領域が拡大している様子が見て取れました。高輝度放射光の威力を再認識させられました。

セッションVIII SPring-8-IIに向けた研究展開

セッションVIII「SPring-8-IIに向けた研究展開」では、4件の講演が行われました。

伊藤聡氏(物質・材料研究機構)(写真21)は「マテリアルズインフォマティクスでできること」として、圧力誘起超伝導体、ナトリウムイオン二次電池正極材料、高熱伝導性高分子などを探索した事例を挙げながら、データプラットフォームの在り方、使いやすいデータベースの条件、データの利用法について講演されました。材料データの絶対数が少ないという問題点は、転移学習などの手法を使ったり、計算科学を利用することで人工的にビッグデータを生成したりして克服したそうです。SPring-8のデータを再利用できる仕組みを構築するなどによりデータプラットフォームの一端を担う可能性などについても議論が展開されました。

写真21 伊藤聡氏(物質・材料研究機構)

百生敦氏(東北大学)(写真22)は、三次元空間軸および時間軸の計四次元空間でイメージングする方法として、「X線Talbot干渉計を用いた4D位相CT −高分子レーザー加工モデルへの応用−」を紹介されました。放射線損傷を軽減するため、BL28B2に多層膜ミラーを設置し25 keVを中心としたバンド幅10%のピンクビームを作り出し、測定に用いています。高速二次元検出器の導入や、動画観測用の解析アルゴリズムの開発により、高分子材料がレーザー加工される様子をサブミリ秒の時間分解能で撮像し、高分子材料ごとに加工の過程が異なることが可視化されていました。

写真22 百生敦氏(東北大学)

辻野典秀氏(岡山大学)(写真23)は、「高温高圧下での変形実験とX線その場観察」により行われている地球の下部マントルの流動特性の研究を紹介されました。BL04B1に設置された川井式マルチアンビルセルを利用することで三軸変形川井式マルチアンビル装置を立ち上げて下部マントルの圧力条件での変形実験を可能にしたとのことでした。その結果得られた下部マントルの主成分岩石であるブリッジマナイトの選択配向や粘性について講演されました。

写真23 辻野典秀氏(岡山大学)

宇留賀朋哉氏(JASRI)(写真24)は、触媒反応をリアルタイムで解析するために構築した「BL36XUにおけるマルチ同時/同時系列計測システム」を紹介されました。時間分解XAFS/XRD同時計測によって、化学状態と構造の時間変化を60 msの時間分解能で計測することが可能になっています。さらに、CT、発光分光などの手法も測定可能とのことです。この計測システムを用いて、燃料電池の電極触媒に関する化学状態と構造の変化を研究した事例について講演されました。

写真24 宇留賀朋哉氏(JASRI)

一連の講演を通じて、SPring-8-IIにおいて謳われている高エネルギービームやピンクビームの利用によって期待される研究展開の一端が垣間見えました。また、汎用ビームラインの在り方や、進化するオペランド計測の今後についても、議論の一助となったと思われます。

セッションIX クロージング

クロージングセッションでは、主催機関を代表して冨田栄二岡山大学大学院自然科学研究科長(写真25)より閉会の挨拶がありました。ご自身もSPring-8ユーザーであるとともに、岡山大学では特に自然科学研究科において100名程度のユーザーがおり、活発な研究とともに、人材育成にも取り組んでいることに触れられました。最近接の国立大学として、放射光科学に意欲ある若手育成と活発な研究の推進により、世界的な研究を切り開く人材の育成に貢献したい、と締めくくられました。

写真25 岡山大学 冨田栄二研究科長

最後に、司会の水木会長より、速報として参加者数が358名(その後の精査で359名の参加者となりました)と多数であったことの報告、および実行委員を始めとした関係者、参加者へのお礼の言葉がありました。

SPring-8シンポジウム2019プログラム

8月30日(金)

セッションI オープニング <創立五十周年記念館 金光ホール>

座長:池田 直(SPring-8シンポジウム2019実行委員長、岡山大学)

| 13:00-13:05 | 開会挨拶 水木 純一郎(SPRUC会長、関西学院大学 特任教授) |

| 13:05-13:25 | 挨拶 石川 哲也(理化学研究所 放射光科学研究センター センター長) 雨宮 慶幸(高輝度光科学研究センター 理事長) 槇野 博史(岡山大学 学長) |

| 来賓挨拶 奥 篤史(文部科学省 科学技術・学術政策局 研究開発基盤課 量子研究推進室 室長) |

セッションII SPring-8この1年 <同 金光ホール>

座長:中川 敦史(SPRUC前会長、大阪大学)

| 13:40-13:45 | SPRUCこの1年とこれからの1年 水木 純一郎(SPRUC会長、関西学院大学) |

| 13:45-14:00 | この一年の進捗 石川 哲也(理化学研究所) |

| 14:00-14:20 | 共用ビームラインの現状と課題 櫻井 吉晴(高輝度光科学研究センター) |

セッションIII パネルディスカッション <同 金光ホール>

司会(モデレータ):田中 義人(SPRUC幹事、兵庫県立大学)

| 14:30-16:10 | パネリスト:矢橋 牧名(理化学研究所/施設) 上杉 健太朗(高輝度光科学研究センター/施設) 有馬 孝尚(東京大学/SPRUC) 西堀 英治(筑波大学/SPRUC) 坂田 修身(物質・材料研究機構/専用施設) 本間 穂高(日本製鉄株式会社/産業利用) |

セッションIV SPRUC総会・YSA受賞講演、授賞式 <同 金光ホール>

司会:藤原 明比古(SPRUC幹事、関西学院大学)

| 16:30-16:50 | SPRUC活動報告、2018年度決算・2019年度予算報告等 |

| 16:50-17:00 | SPRUC 2019 Young Scientist Award授賞式 |

| 17:00-17:15 | SPRUC 2019 Young Scientist Award受賞講演1 創薬標的であるエンドセリン受容体B型の構造機能解析 志甫谷 渉(東京大学) |

| 17:15-17:30 | SPRUC 2019 Young Scientist Award受賞講演2 新しい放射光光源で切り拓く軟X線磁気光学の展開 久保田 雄也(高輝度光科学研究センター) |

| 18:00-19:30 | 懇親会 <ピーチユニオン 食堂> |

| 司会:横谷 尚睦(SPring-8シンポジウム2019実行委員、岡山大学) | |

8月31日(土)

セッションV 産学連携 <創立五十周年記念館 金光ホール>

座長:櫻井 吉晴(高輝度光科学研究センター)

| 09:00-09:20 | タイコグラフィーXAFS法による触媒粒子のナノ構造・化学状態可視化 高橋 幸生(東北大学) |

| 09:20-09:40 | 蓄電デバイスにおける非平衡反応解析 山本 健太郎(京都大学) |

| 09:40-10:00 | レドックスフロー電池電解液中の金属イオン状態の解析 徳田一弥(住友電気工業株式会社) |

| 10:00-10:20 | 次世代構造材料として期待されるミノムシシルク ~産学連携を加速させたSPring-8での構造研究~ 吉岡 太陽(農業・食品産業技術総合研究機構) |

| 10:20-10:40 | 次世代モビリティ材料の接着接合:放射光の可能性と課題 山根 宏之(理化学研究所) |

| 10:40-11:00 | X線ラマン散乱分光によるLiイオン電池黒鉛負極のその場状態解析 野中 敬正(株式会社豊田中央研究所) |

セッションVI ポスターセッション <同1階交流サロン・2階中小会議室他>

| 11:00-13:20 |

(コアタイム奇数11:00-12:10、偶数12:10-13:20)

|

セッションVII 利用トピックス <同 金光ホール>

座長:横谷 尚睦(SPRUC幹事、岡山大学)

| 13:20-13:40 | 高輝度X線によるトリウム-229極低エネルギーアイソマーの能動的生成 ~究極の原子核時計に向けての第一歩~ 吉村 浩司(岡山大学) |

| 13:40-14:00 | SPring-8とSACLAを利用した光合成水分解反応機構の解明 沈 建仁(岡山大学) |

| 14:00-14:20 | マウス耳小骨のタルボ位相イメージング 松尾 光一(慶應義塾大学) |

セッションVIII SPring-8-IIに向けた研究展開 <同 金光ホール>

座長:有馬 孝尚(SPRUC利用委員長、東京大学)

| 14:30-14:50 | マテリアルズインフォマティクスでできること 伊藤 聡(物質・材料研究機構) |

| 14:50-15:10 | X線Talbot干渉計を用いた4D位相CT -高分子レーザー加工モデルへの応用- 百生 敦(東北大学) |

| 15:10-15:30 | 高温高圧下での変形実験とX線その場観察 辻野 典秀(岡山大学) |

| 15:30-15:50 | BL36XUにおけるマルチ同時/同時系列計測システム 宇留賀 朋哉(高輝度光科学研究センター) |

セッションIX クロージング <同 金光ホール>

座長:水木 純一郎(SPRUC会長、関西学院大学)

| 15:50-16:00 | 閉会挨拶 冨田 栄二(岡山大学 大学院自然科学研究科長) |

岡山大学 異分野基礎科学研究所

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1-1

TEL : 086-251-7897

e-mail : yokoya@cc.okayama-u.ac.jp

兵庫県立大学 大学院物質理学研究科

〒678-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都3-2-1

TEL : 0791-58-0139

e-mail : tanaka@sci.u-hyogo.ac.jp