Volume 24, No.4 Pages 410 - 413

3. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

第3回SPring-8秋の学校を終えて

The 3rd SPring-8 Autumn School

SPring-8ユーザー協同体(SPRUC)行事幹事(秋の学校担当)/(国)量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門 Quantum Beam Science Research Directorate, National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology

秋の学校概要

第3回SPring-8秋の学校が、9月8日(日)~9月11日(水)の3泊4日の日程で開催されました。SPring-8ユーザー協同体(SPRUC)と高輝度光科学研究センター(JASRI)が主催し、大学や関係諸機関の協力の下に行われました。校長はSPRUC会長の関西学院大学特任教授水木純一郎先生にご就任いただき、事務局はJASRI利用推進部が担当いたしました。

SPRUCが主催として加わる「SPring-8秋の学校」は、SPring-8ユーザーの発掘、ひいては次世代の放射光科学に貢献する人材の発掘を目指しています。放射線業務従事者登録や学年、指定校推薦などの参加資格の制限はなく、卒業研究や大学院進学を控えた方々が進路を考える機会、また、これから放射光の利用を考えている大学院生や企業研究者の方々へ放射光を知っていただく機会、となることを趣旨としています。

今回から社会人の参加費を有料(2万円)とする新たな試みが始まりました。そのような状況の中、今回、27校6社(大学含む)から秋の学校側が想定する定員を超える62名の参加を得ました。内訳は次の通りです。学生53名(学部2年生1名、学部3年生6名、学部4年生24名、高専専攻科2年1名、博士課程前期1年15名、博士課程前期2年4名、博士課程後期2年1名、博士課程後期3年1名)、社会人9名(企業からの参加7名、大学関係者2名)。男性49名、女性13名。38名がSPring-8/SACLAの今年度の放射線業務従事者登録“なし”でした。第2回SPring-8秋の学校の実績:参加者45名(学生25名、社会人20名)と比べると社会人が減り、学生参加者が大幅に増加しておりました。

図1 講義風景

カリキュラムについて

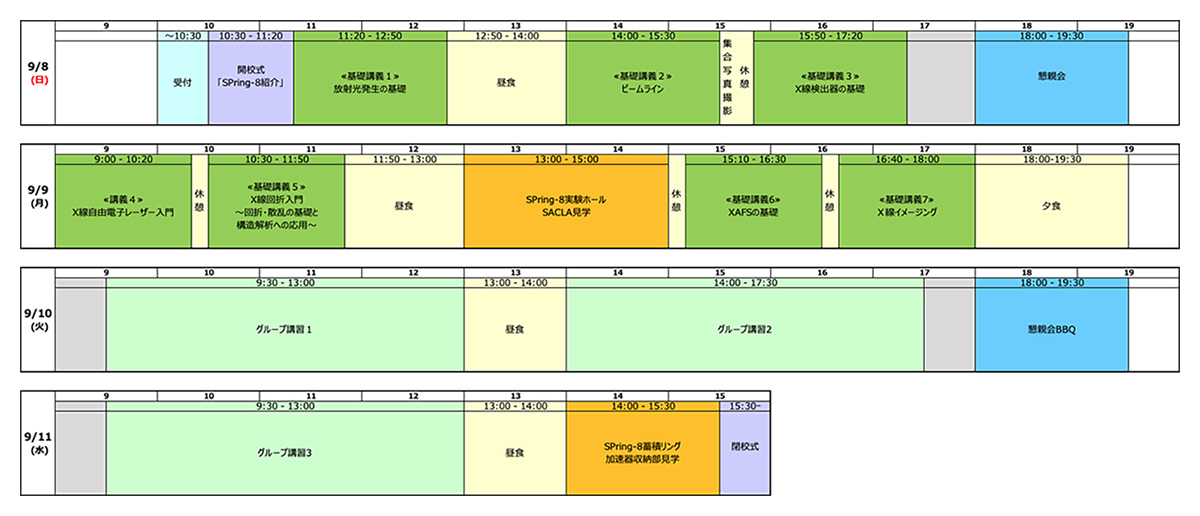

カリキュラムは、初日に3講座、2日目に4講座の基礎的な講義を行い、その後の2日間に3テーマのグループ講習が行われました。参加者は以下の「グループ講習について」で示す11テーマから希望する3テーマを選択し、受講しました。2日目には、SACLAとSPring-8実験ホール一周の見学、最終日にはSPring-8蓄積リング加速器収納部の見学が行われました。参加者のバックグラウンドは多様であり、参加者間の異分野・世代間交流を深めるために、懇親会やバーベキューも行われました。今年のスケジュールは以下の通りでした。

第3回SPring-8秋の学校 日程表

基礎講義について

基礎講義内容と担当者(敬称略)は以下の通りです。工夫が凝らされ大変わかりやすく、参加者にとって満足のゆく講義であったと思われます。

基礎講義1. 放射光発生の基礎

金城良太(理化学研究所)

基礎講義2. ビームライン

~光源と実験ステーションを繋ぐもの~

仙波泰徳(高輝度光科学研究センター)

基礎講義3. X線検出器の基礎

雨宮慶幸(高輝度光科学研究センター)

基礎講義4. X線自由電子レーザー入門

大坂泰斗(理化学研究所)

基礎講義5. 回折・散乱の基礎と構造解析への応用

藤原明比古(関西学院大学)

基礎講義6. XAFSの基礎

新田清文(高輝度光科学研究センター)

基礎講義7. X線イメージング

篭島靖(兵庫県立大学)

グループ講習について

グループ講習のテーマと担当者(敬称略)は以下の通りであり、主にはSPRUC研究会よりご提案いただきました。SPring-8施設の停止期間中ではありましたが、現地にて実際の装置やデータを手に取って進めることで効果的な講習になったと思われます。

1. 単結晶構造解析

橋爪大輔・星野学(理化学研究所CEMS)

杉本邦久(高輝度光科学研究センター)

2. 粉末X線回折によるその場観測の実際

石橋広記(大阪府立大学)

河口彰吾(高輝度光科学研究センター)

3. タンパク質結晶構造解析

水島恒裕・西尾和也(兵庫県立大学)

4. 小角X線散乱

増永啓康(高輝度光科学研究センター)

5. 応力・ひずみ解析

秋庭義明(横浜国立大学)

冨永亜希(日本原子力研究開発機構)

城鮎美(量子科学技術研究開発機構)

6. X線回折・散乱を用いた薄膜構造評価

小金澤智之(高輝度光科学研究センター)

7. X線吸収分光法

山添誠司(首都大学東京)

新田清文(高輝度光科学研究センター)

8. 軟X線分光

原田慈久・松田巌(東京大学)

9. 赤外分光分析

池本夕佳・森脇太郎(高輝度光科学研究センター)

10. 光電子分光(HAXPES)

保井晃(高輝度光科学研究センター)

11. X線CT入門

上杉健太朗・八木直人(高輝度光科学研究センター)

SPring-8秋の学校は今回が3回目で、SPring-8のイベントとして少しずつ定着してきたと思われますが、先の概要で申し上げた開催趣旨以外は、その取り組み方を開催ごとに見直しております。今回からは、社会人参加者の参加費を有料とさせていただきました。この件との因果は不明ですが、今回の社会人参加者は前回の半分程度にとどまりました。一方、兵庫県立大学がSPring-8秋の学校を大学院新設コースでの講義・実習の単位の一部として認定したことなどがあり、学生参加者は倍増し、結果としては60名を超える参加者となりました。参加人数や参加者の構成は年ごとに波があることと思いますが、参加者に実施したアンケートによれば、どのようにSPring-8秋の学校を知ったか(複数回答可)については「周囲の勧めで」が最も多く、ここに改めて、皆様のご支援に感謝申し上げますとともに、今後とも噂が噂を呼ぶような良い循環が出来上がりますことを期待したいと思います。

次回以降、アンケートの分析結果をもとにSPring-8秋の学校をどのような方向に発展させていくかはSPRUC全体の課題です。SPRUC会員の皆様の忌憚のないご意見を賜ることができれば幸いです。

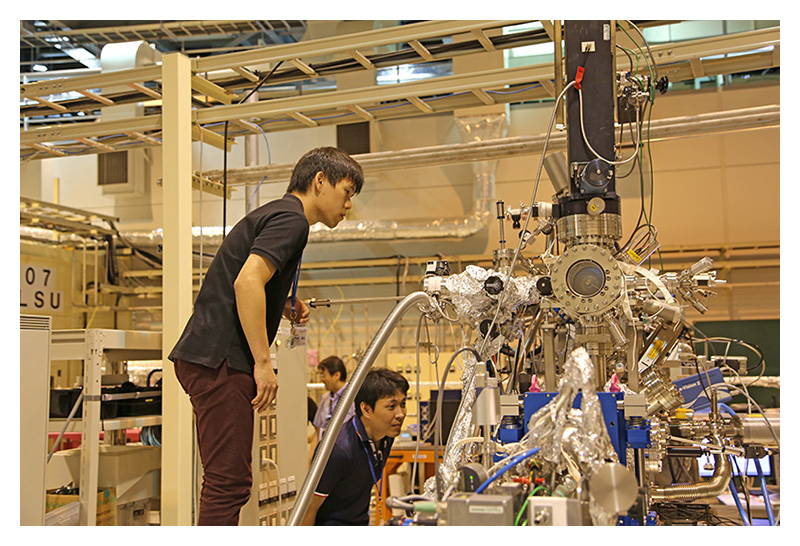

図2 グループ講習風景

謝辞

工夫を凝らして分かりやすく丁寧に講義をしてくださった講師の先生方、2日間にわたる講習を熱心に指導してくださったグループ講習担当の先生方、分かりやすい説明で参加者の興味を引きつけてくださった見学引率者の皆様、大人数の参加者にSPring-8蓄積リング加速器収納部の見学を可能にしてくださったJASRI光源基盤部門の方々に感謝申し上げます。また、事務局として関係各所との調整、ウェブ作成から懇親会・バーベキューのお世話までしていただいたJASRI事務局担当者の方々、講師の選定、テーマの決定にご協力いただいたSPRUC研究会の方々に感謝申し上げます。バーベキュー開始早々、(水木校長によれば)「タライをひっくり返したような」雷雨に見舞われましたが、参加者の避難のために萌光館を開放してくださいましたQST次世代放射光施設整備開発センターの皆様に感謝申し上げます。

(国)量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-1045

e-mail : ohwada.kenji@qst.go.jp

第3回SPring-8秋の学校に参加して

株式会社日東分析センター

村上 修一

株式会社日東分析センターは多層フィルム/テープなどの表面/界面/局所/バルク評価、形態観察技術を基幹技術として有し、受託分析を行っております。現在弊社は分析による提供価値を上げる方法の一つとして放射光施設に注目し、利用を検討しております。今回、SPring-8に興味のある学生を対象としている「夏の学校」以外に企業の研究者も参加可能な「秋の学校」の存在を知り、弊社も渡りに船とばかりに私を含め3人で参加しました。私個人は以前XPS評価に携わっており当時からSPring-8には関心があったため、参加を決意しました。よって、企業からの参加者の一人として、私が感じたことを書きます。

まず、基礎講義ですが、X線分析の三要素である光源(放射光発生)、光学系(ビームライン)、検出器の原理から実際の測定手法まで放射光科学について網羅的に解説してくださり、今まで放射光測定を詳しく知らなかった私も理解が進みました。後からお聞きしたのですが、事前知識がなくても内容の理解が進むように数式を極力使わず説明を行うといった工夫をいずれの講義でもされており、講師の先生方は大変苦労されたと思いました。なお、1講義90分は、企業勤めの私には長いと感じるかもと思っておりましたが、レポートの提出があることも手伝ってか、一般の講演会より集中して聴講することができました。

グループ講習は、実際のビームラインで行われる研究を追体験できる場となり、放射光施設における評価の実際を垣間見ました。私は「軟X線分光」「光電子分光(HAXPES)」「X線吸収分光法」に参加しましたが、一度の参加で3つの講習に参加できるのが「秋の学校」のメリットであると感じました。さらに、少人数での講習となるため、質問や不明点などがすぐに聞けるだけでなく、講習後は仕事上での分析評価の悩みなども先生に相談することができ大変勉強になりました。先生方の人柄もよくわかり楽しかったです。

2日目、4日目の放射光施設内部の見学は非常に印象深かったです。圧巻という言葉が浮かびました。また、施設内は綺麗な外観からは想像ができない複雑な構造をしていることに驚きました。さらに、施設内では一人作業が禁止されているといった安全に配慮した取り組みも聞き、安全意識の高まっている企業の研究者も利用しやすい施設であることを認識しました。施設の休止期間を逆手にとった企画と思いますが、よりSPring-8に親しみをもちました。ただ、多くの参加者にとって最も印象深かったのは、3日目のバーベキューではないでしょうか。タライ(バケツではなく)をひっくり返したと評された豪雨に見舞われ開始が遅れてしまいましたが、開始後は学生の参加者には弊社のアピールをしてみたり、先生方、職員の方とは、講義や講習でわからなかった内容を再度お聞きしたり、SPring-8や次世代放射光施設への熱い思いなどを語って頂いたりお話は尽きませんでした。さらに料理もおいしかったため、楽しい思い出となっております。これも「秋の学校」が持つ魅力なのだと感じております。

今回の秋の学校で、放射光科学の基礎から実際の研究例まで幅広い知識を得ることだけでなく、実習を通して放射光利用のイメージをつかむことができ、満足度は高いと感じております。今後は、放射光施設を利用することで顧客の悩み事の解決や製品開発の加速につながる分析設計を行い、実際の利用につなげていきたいと思っております。講師の先生方、ビームライン実習担当の皆様ならびに実行委員会の皆様にお礼申し上げます。

図3 懇親会バーベキュー風景

図4 記念写真