Volume 18, No.3 Pages 223 - 225

2. SACLA通信/SACLA COMMUNICATIONS

SACLAの供用開始初年度の運転状況

SACLA Operation Overview in the First FY2012

(独)理化学研究所 放射光科学総合研究センター XFEL 研究開発部門 XFEL Research and Development Division, RIKEN

供用開始初年度(2012年3月を含み2013年3月まで)のSACLAの運転は順調に行われた事を、先ず始めにこの場で報告したい。SACLAは2011年2月後半からビーム調整を開始し、その年の6月7日に最初の増幅を光子エネルギー10 keVにて確認した。その後調整を継続し、2011年の秋にはレーザー出力が飽和に達する安定なレーザー発振の状態を達成した[1][1] T. Ishikawa et al.: Nature Photonics 6 (2012) 540.。それ以降ユーザー運転に向け出力増強、使用波長(光子エネルギー)範囲の拡大、安定化等を急ピッチで進め、2012年の3月から正式なユーザー運転を予定通り開始することができた。ユーザー運転開始後は、大きなトラブルなく1年間運転を継続し、目標の運転時間をクリアできた。レーザーの特性や運転状況の詳細を以下にまとめる。

Table.1は現状の光源性能を示したものである[2][2] H. Tanaka: "The SPring-8 Angstrom Free Electron Laser (SACLA)", Proc. of the 3rd International Particle Accelerator Conference (IPAC), New Orleans, May, (2012) pp. 2106-2110.。

ユーザー実験で利用されている光子エネルギー範囲は、4.5〜15 keVである。パルスエネルギーは光子エネルギーに依存し、長波長程高い強度が得られる傾向にある。光子エネルギーが12 keVより低い領域において、基本的に出力飽和に達した安定発振状態のレーザーを供給可能となっている。1年前に報告した時に比べ、10 keVでのパルスエネルギーは約3倍の300 µJまで増大した。空間コヒーレンスは、ヤングのダブルスリット(50 µmのスリット間隔)による干渉縞のシングルショット計測により評価され、計測した全レーザーショットでビジビリティはほぼ100%であった[3][3] C. H. Song et al.: to be published elsewhere.。このことから、SACLAのレーザーは基本的に全ショットで十分な空間干渉性があると考えられる。

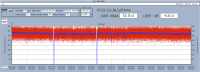

Fig. 1: High XFEL intensity stability routinely achieved. XFEL photon energy is 5.5 keV and the intensity was measured at the optical hutch just upstream of the experimental hutch.

| Pulse Energy | 0.3 mJ @10 keV |

| Available Photon Energy Range | 4.5 ~ 15 keV |

| Photon Pulse Duration | < 10 fs (FWHM) |

| Spatial Coherence | Nearly full |

| Repetition Rate | 10 Hz (Max. 60 Hz) |

| Stability Intensity σδI/I | ≤ 10% |

| Pointing σδz/z(FWHM) | 3 ~ 7% |

| Wavelength σδλ/λ | ~ 0.1% |

レーザー発振状態での強度変動は、標準偏差で約10%であり、Fig.1に示す様にレーザー出力は長期間安定している。位置精度は、サンプル直近の光学ハッチ内で、ビームサイズの3〜7%が得られている。中心波長の安定性は0.1%を下回り、中心波長変動は、スペクトル幅の内側に収まっている。SACLAで達成された安定性は、LCLSで得られた結果とは異なるものであり、ある意味、加速器システムの作り方により「安定なSASE XFELが得られる」事を世界中に示したと言える。このSACLAでの実験結果はLCLS IIの設計にも大きく影響を及ぼし、加速器の安定化が重視される見通しである。

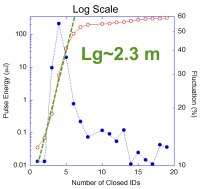

安定性の他にも、世界的に認められたSACLAの特徴がある。それはレーザーの短パルス性である。SACLAは通常運転時でも10 keVの光子エネルギーにおいてパルス幅は常時10 fsを大きく下回っていると考えられる。Fig.2はSACLAの電子ビームの高輝度特性を裏付けるSASEの増幅利得カーブの測定データである。指数関数的な出力増幅領域のゲイン長は2.3mが再現性良く実験的に得られており、LCLSで得られた3.4mに比べて大幅に短い。このデータはSACLAの電子ビームが高いピーク電流までエミッタンスを維持したまま圧縮されることを裏付けると共に、レーザーのパルス幅が10 fsを下回っていることの証拠にもなっている。この評価と矛盾しない結果が、シングルショットスペクトル計測[4][4] Y. Inubushi et al.: Physical Review Letters 109 (2012) 144801.や自己相関を用いた電子ビームパルスの電流分布計測からも得られている。レーザーのパルスエネルギーは高エネルギーのLCLSには及ばないが、ピークパワー(ピーク輝度)ではレーザーパルス幅の長いLCLSを凌駕している。SACLAでは30 GW以上の高いピークパワーが常時利用可能である。このような特徴とビームラインの強力な集光システム(1µm[5][5] H. Yumoto et al.: Nature Photonics 7 (2013) 43.および50 nm集光[6][6] H. Mimura et al.: to be published elsewhere.)が相まって、X線の非線形光学現象の研究に関して、SACLAが世界をリードする環境が整いつつある。

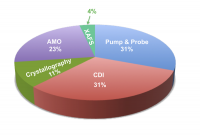

Table.2は2012年度のSACLAの運転統計を示したものである。7060時間の運転が計画され、実際に7016時間の運転が行われた。施設の稼働率としては〜99.4%が達成された。利用運転時間は3152時間で、このうちの241時間はダウンタイムである。年間の平均レーザー利用率は92.3%に達した。全利用運転中のFault回数は5450回で平均Fault間隔は約37分であった。2012年度に実施された実験課題の内訳をFig.3に示す。コヒーレント回折イメージングとポンプ&プローブ実験の2つが全体の6割以上を占めている。X線非線形光学現象はここではAMO(Atomic, Molecular and Optical physics)のカテゴリーの中に入っている。

SACLAの今年度の利用運転状況であるが、全ての利用実験は10 Hzの繰り返しで実施された。波長の大幅な変更は、その都度加速器制御室へ電話で依頼して実施する。波長や強度等の確認も含め所要時間は30分程度である。波長の小さな変更(±10%程度)は、実験状況に応じて、K値変更専用のGUIを用いてユーザーが随時実施できる。集光ビームの利用には、1µmの汎用集光システムが用意されている。また、年度後半からSACLA-SPring-8相互利用実験施設における50 nmの集光システムも利用可能となった。レーザーの強度、波長、位置、プロファイルは光学ハッチや実験ハッチに設置されたインラインモニターで計測しながら実験が可能である[7][7] K. Tono et al.: submitted to New Journal of Physics.。全ての実験データはショット毎にタグにより管理され、実験終了後レーザー各ショットの属性データが利用可能である。年度の後半からは2色のXFELも利用できるようになった[8][8] T. Hara et al.: submitted to Science.。利用出来る最大レーザー波長差は約30%である。2つのレーザーの遅れ時間は最大40 fsまでアト秒の分解能で制御が可能である。

Fig. 2: SASE XFEL gain curve (red open circles) experimentally obtained at SACLA together with the intensity fluctuation (blue filled circles). The photon energy is 10 keV.

| Total Operation Time per Fiscal Year (Achieved/Planned) | 7016/7060 hr |

| Operation Rate | ~ 99.4% |

| Machine Tuning Time | 583 hr |

| BL Tuning, Preparation & R&D Time | 3281hr |

| User Experimental Time | 3152hr |

| Downtime in User Experiments | 241hr |

| Laser Availability | ~ 92.3% |

Fig. 3: User experimental fields performed at SACLA in FY2012.

最後に、今後のレーザー性能の改善の見通しを述べる。次の様な優先順位に従い、可能な限り迅速にレーザー性能の改善(レーザー強度の増強と安定化等)、実験の効率化、利用機会の拡大 (実験ステーションの拡張とビームタイムの拡大等)を進める予定である。

(1)レーザー繰り返しの増大(先ずは20 Hzへ)

(2)自己シードXFELの導入(BL3)

(3)ビームラインの増設(BL2の建設)

(4)パルス毎のビームラインの高速切り替え

参考文献

[1] T. Ishikawa et al.: Nature Photonics 6 (2012) 540.

[2] H. Tanaka: "The SPring-8 Angstrom Free Electron Laser (SACLA)", Proc. of the 3rd International Particle Accelerator Conference (IPAC), New Orleans, May, (2012) pp. 2106-2110.

[3] C. H. Song et al.: to be published elsewhere.

[4] Y. Inubushi et al.: Physical Review Letters 109 (2012) 144801.

[5] H. Yumoto et al.: Nature Photonics 7 (2013) 43.

[6] H. Mimura et al.: to be published elsewhere.

[7] K. Tono et al.: submitted to New Journal of Physics.

[8] T. Hara et al.: submitted to Science.

(独)理化学研究所 放射光科学総合研究センター

XFEL研究開発部門

〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL: 0791-58-2857

e-mail: tanaka@spring8.or.jp