Volume 02, No.2 Pages 21 - 26

2. SPring-8の現状/PRESENT STATUS OF SPring-8

マシン実験棟及び組立調整実験棟について

Construction Plan on Machine Laboratory, and Accelerator and Beamline R&D Facility

日本原子力研究所・理化学研究所 大型放射光施設計画推進共同チーム 建設グループ JAERI-RIKEN SPring-8 Project Team Facility Construction Group

SPring-8入射系が建設されている標高280 mの宅盤は従来「将来用地」と呼ばれていました。これは、総工事費1,089億円のプロジェクト完成後に、II期計画として将来の拡張利用を考えて確保していた用地であるためです。現在この将来用地に、平成7年度の補正予算で認可された構造生物学実験棟(理研)、マシン実験棟(原研)、組立調整実験棟(原研)等が建設中であり、さらにニュースバル施設(1.5 GeV放射光施設、兵庫県)の建設工事がいよいよ着工の運びとなるなどその呼称には昔日の感があります。

第3世代の大型放射光施設の中で入射系が蓄積リングの外側に配置されているのはSPring-8だけであり、この入射系施設の拡張利用による研究施設の充実がさらに魅力のあるSPring-8になることを確信しています。入射系施設の計画時に電子ビーム取り出しポートを、電子・陽電子コンバータ、線型加速器ビームダンプ、シンクロトロンビームダンプの3カ所に設けることとしたこと、そして電子ビーム遮蔽トンネルを地上1階のレベルとしたことが拡張利用を容易にしており、マシン実験棟、組立調整実験棟、ニュースバル施設が現在地に実現しています。

マシン実験棟と組立調整実験棟は加速器科学の高度化及び研究開発に供するため、電子銃・コンバータの高性能化、エネルギー圧縮システム機器の試作、高信頼性パルス電磁石・高周波システム・ビームモニタ系開発試験、制御系機器・高周波空洞の増力・改修、新型挿入光源の開発、ビームラインの仮組み・試験調整などを行う研究施設で、いわば電子ビームも導入できる汎用の物理系実験室として整備されるものです。この2つの施設について紹介させていただきます。

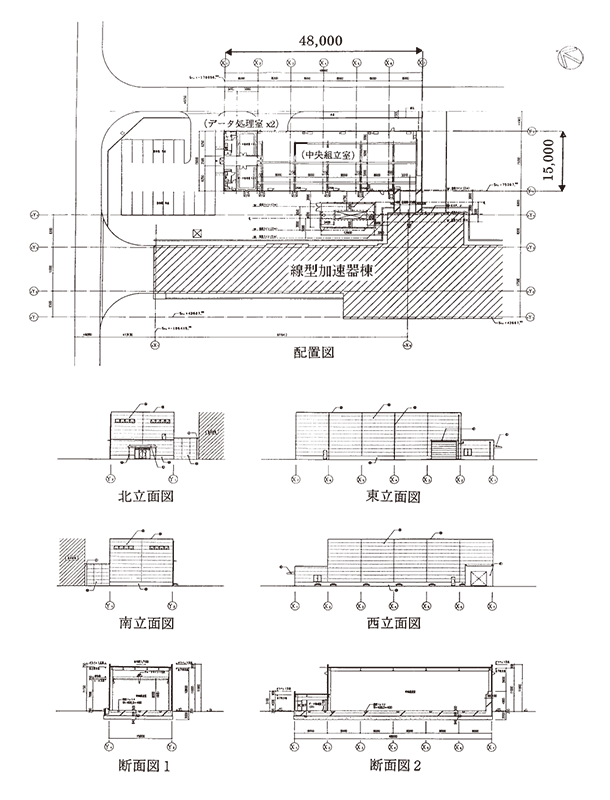

●マシン実験棟

マシン実験棟は、元々、第I期の1,089億円の中で計画されていたSPring-8加速器の製作・設置のための試験・準備に供する目的をもつ施設です。施設規模及び建設時期の面から、汎用の実験室として整備するものの線型加速器棟の付属建物的な性格も有しています。線型加速器棟とは遮蔽厚1.4 m、内法有効断面3.8 mw × 3.5 mhの鉄筋コンクリートトンネルで接続されています。なお、電子ビーム導入までは両建物間は遮蔽壁で区画されており、導入に際しては遮蔽壁に打ち込んである遮蔽プラグ(300 φ)を撤去することで連結されます。

中央組立室(15 m × 40 m=600 m2)は電子ビーム導入時の遮蔽ブロックの積み上げを考慮した床構造にするとともに、5つのゾーンに区分して実験が可能なように長辺片側に通路をとり、床トレンチ及びユーティリティ配置のゾーニングとしています。但し、天井走行クレーン(10 t/3 t × 揚程8 m)は共用であるため振動を嫌う実験を行う場合は、クレーン運転時間の調整が必要です。また、空調設備を有していますが、階高を高くしているめ温度コントロールは成り行きとなります。

データ処理室(30 m2 × 2室)は中央組立室に隣接して設置し、実験室としても使用できるように床トレンチを延長するとともに床の構造も同等としています。

マシン実験棟建設風景(平成9年2月)

マシン実験棟

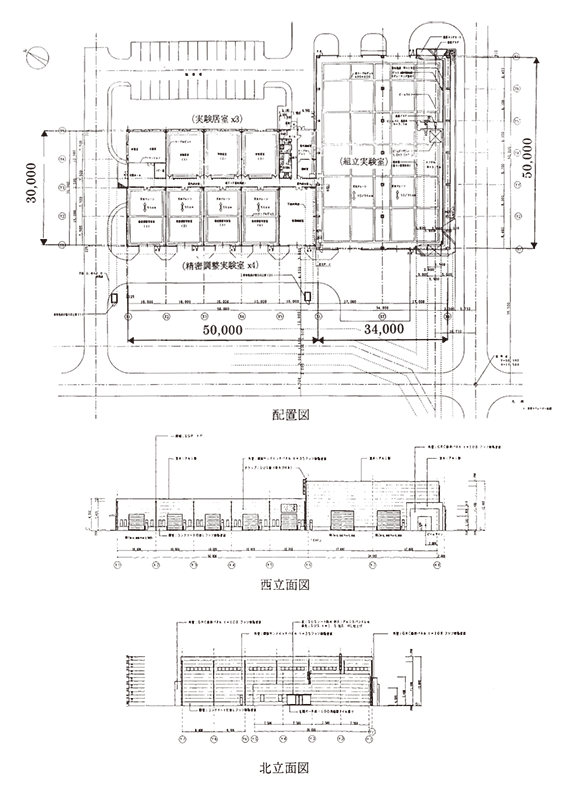

●組立調整実験棟

マシン実験棟には十分な実験スペース及び安定した空調温度を確保できる実験室が不足するため、組立調整実験棟でこれらを補っています。組立調整実験棟は約3,300 m2の建物で、マシン実験棟と合わせると約4,000 m2の研究施設となります。

組立調整実験棟の位置は線型加速器棟ビームダンプ部からのビームトランスポートラインを厳密に考慮に入れて決定しています。なお、このトランスポートラインの一部はSASE(Self Amplified Spontaneous Emission)及び電子ビーム・レーザー相互作用研究の実験室にするとともに、ニュースバル施設及びさらに将来の拡張ポートを備えています。

組立実験室(34 m × 50 m=1,700 m2)は大空間の実験室で、天井走行クレーン(10 t/3 t × 揚程8 m)を2基設置しています。クレーン走行のため部屋の中央に柱が並ぶこととなるので、17 m × 50 m × 2スパンの実験室となり概ねマシン実験棟中央組立室と同様の使い勝手となります。また、中央組立室の南側外壁は組立調整実験室に電子ビームを導入した場合に必要な遮蔽厚3mの鉄筋コンクリート壁を確保しています。

精密調整実験室(10 m × 15 m=150 m2 × 4室)は振動及び空調温度の変動などの影響を受けにくい実験室で、特にクレーンは1室に1基設置して専用とするとともにクレーン稼働時に柱を通じて床に伝わる振動をスラブと柱・基礎とを構造的に縁切りして除振しています。

組立調整実験棟建設風景(平成9年2月)

組立調整実験棟

先に記しましたようにマシン実験棟、組立調整実験棟はともに汎用の実験室であるため、現在のところ施設が一人歩きしている感があります。施設設計に際しての研究者からの要望もまた多種の実験に供用するための施設であるため共通基盤的な実験室として明示されました。特定の実験室としては満足のいくものではありませんが研究基盤の一施設であると認められることを願っています。

この「汎用」のため施設の図体は大きいものの出しゃ張らずに顔も人並みです。こんな縁の下の力持ちがいることも忘れないでください。平成9年9月の臨月を迎える前に竣工の予定です。

両施設とも実際に電子ビームを導入して実験を始めた時には、少なくとも施設の半分程度を独占的に利用することになるのではないかと思います。その時にはまたその時の要請に応じて少なくなってしまった「将来用地」に新しく生まれ変わればよいのではないかと思っています。

マシン実験棟、組立調整実験棟概要

| 施設名称 | マシン実験棟 | 組立調整実験棟 | |||

| 規模等 | ・鉄骨造、地上1階 ・延べ床面積720 m2 ・外壁鋼製サンドイッチパネル ・屋根アスファルト防水 |

・鉄骨造、地上1階 ・延べ床面積3300 m2 ・外壁鋼製サンドイッチパネル ・屋根アスファルト防水及び鋼製折板葺き |

|||

| 配置等 | ・線型加速器棟コンバータ部と庶蔽トンネルで接続。 | ・線型加速器棟ビームダンプ部と庶蔽トンネルで接続。 | |||

| 概要 | 中央組立室 ・15 m × 40 m ・10/3 t天井走行クレーン、 揚程8 m ・床許容積載荷重10 t/m2 ・実験用床トレンチ ・空調(成行) ・実験用電源設備 |

データ処理室 ・5 m × 6.25 m × 2室 ・実験用電源設備 (・床許容積載荷重 10 t/m2) |

組立実験室 ・34 m × 50 m (17 × 50 m × 2ゾーン) ・10/3 t天井走行クレーン、 揚程8 m ・床許容積載荷重10 t/m2 ・実験用床トレンチ ・空調(成行) ・実験用電源設備 |

精密調整実験室 ・10 m × 15 m × 4室 ・5 t天井走行クレーン、 揚程4.5 m ・床許容積載荷重10 t/m2 ・空調、電源設備 |

|

| [給湯室、シャワー室、便所] | 実験居室(12.5 m × 10 m × 3室)、会議室 [給湯室、シャワー室、便所] [空調機械室、電気室] |

||||

北見 俊幸 KITAMI Takayuki

昭和33年2月23日生

日本原子力研究所・理化学研究所

大型放射光施設計画推進共同チーム

建設グループ

〒678-12 兵庫県赤穂郡上郡町金出地1503-1

TEL:07915-8-0821

FAX:07915-8-0890

略歴:昭和56年早稲田大学理工学部建築学科卒業、同年日本原子力研究所入所。関西研究所施設建設室。