Volume 14, No.3 Pages 223 - 227

3. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

SPring-8が白亜紀における被子植物の初期進化群を解明する

SPring-8 Will Unseal the Early Evolution of Angiosperms in Cretaceous

新潟大学大学院 自然科学研究科 Graduate School of Science & Technology, Niigata University

1. はじめに

この地球上には、多くの植物が生育している。地上に生育している植物には、コケ類やシダ類のように種子をつけない植物もあれば、種子をつける植物もある。種子植物には、イチョウやアカマツのように花をつけない裸子植物と花を咲かせる被子植物が含まれている。これらの陸上植物のなかで、最も種類数が多いのは被子植物であり、その種数は30万種以上もあるといわれている。

被子植物は、地球の生態系を構成している主要な要素であり、生態系の中で重要な役割を果たしている。これらの被子植物は、いつ頃から地球上に現れたのだろうか?そして、初めの頃はどんな花を咲かせていたのだろうか?被子植物は初期の段階でどのように進化してきたのだろうか?被子植物に関するこれらの疑問は、実はそう簡単に解決できるような問題ではなく、被子植物が地上に現れたとされる白亜紀は、長い間ベールに包まれて、容易にその姿を表してはくれなかった。

Darwinは、1879年に、被子植物の起源の問題はAbominable mystery(忌まわしき謎)であると彼の友人であったHookerに宛てた手紙を送っている。その主な理由は、白亜紀の花化石のデータが少なく、 被子植物の「失われた鎖」を見つけることは容易ではなかったことによるものである。つい最近まで、「被子植物の起源と初期進化」は、どうにも解決できない「忌まわしき謎」として、植物学者の前に立ちはだかっている巨大な壁であった。

ところが、最近、植物の研究者らはこの難問に対して非常に興味深い解決の糸口を見出し、研究は新しい展開を見せてくれている。その1つは、分子遺伝学的手法による研究成果である。分子系統学的研究は、被子植物群の単系統性を強く示唆し、そのなかでフィージー島に生育しているアンボレラという植物が最も原始的な被子植物であることを明らかにした[1][1] APG II: Bot. Jour. Linn. Soc. 141 (2003) 399-436.。さらに、被子植物は、原始被子植物群、モクレン群、単子葉群および真正双子葉群の系統群から構成されていることを解明した。これらの分子系統学的研究の成果は、現生の被子植物の系統関係を具体的に示している系統樹の完成が近づきつつあることを意味している。確かに、分子系統学的研究は系統樹という枝分かれしている線を引くことができた。しかし、残念ながら、この系統樹上にあった植物の具体的な姿は明らかしてくれることはなかった。

長い地球の歴史のなかで、実際に生育していた植物の姿を具体的に明らかにできるのは、植物化石の研究である。従来、植物化石といえば、硬い岩石の層に押し付けられた印影の状態で発見される葉の化石が主なものであり、1億年以上も前の白亜紀の地層から、花の姿がそのまま化石となって発見されることなどは想像すらされていなかった。植物には動物に見られるような、硬い骨格系がないために、柔らかい植物組織が化石として保存されることが少なく、一般に植物の化石の研究は、古生物学的研究の中でもマイナーな分野であり、植物系統分類学においても重要視されることはほとんどなかった。ところが1981年、E. M. Friisは、スウェーデン南部の後期白亜紀の地層から、被子植物の花の化石を立体的な構造が保存されたままの状態で発見した[2][2] E. M. Friis and A. Skarby: Nature 291 (1981) 484-486.。その後、E. M. FriisとP. R. Craneは、白亜紀の地層から3次元的構造が良好に保存されている被子植物の花、果実や種子などの小型化石(ミーソフォッセル型植物化石 Mesofossils)の研究を飛躍的に発展させ、白亜紀の地層から立体的に保存されている花化石を次々と発見し、被子植物始原群の解明に革命的ともいわれる画期的な貢献をしていた。

日本は火山国だから植物化石の研究には適さないとされてきたが、国内をくまなく探し歩いていると福島県の双葉層群(後期白亜紀)の地層から採取してきた堆積岩のなかに、柔らかく黒っぽい妙な堆積岩が含まれていることが分かった。そんな中から、ついに、福島県の双葉層の地層から、立体的な花化石が発見できる可能性が見えてきた。これらの発見によって、日本でも白亜紀の被子植物の小型化石の研究が可能となったのである。

2. 日本から発見された白亜紀の被子植物

私が、これまで研究してきた双葉層群は、福島県の広野町からいわき市にかけて分布している後期白亜紀の地層であり、被子植物の進化史から見れば、被子植物基幹群が分化している段階にあたる。双葉層群は、芦沢層、笠松層、玉山層の3層から構成されている。双葉層群の中には、堆積後、あまり圧力が加わってない約8900万年前の地層が含まれている。この地層から得られた堆積岩を水で洗い流すことで、125 µmのフルイで選別していくと、被子植物の花、果実、種子や裸子植物の球果などの多くの小型化石が発見され、上北迫植物化石群と名づけた[3][3] M. Takahashi, P. R. Crane and H. Ando: J. Plant Res. 112 (1999) 187-206.。

世界的にみても、これまでにコニアシアン期の地層から植物の小型化石が発見されているのは、福島県の双葉層群だけである。しかも、双葉層群は東アジアから保存性のよい小型化石が発見される唯一の貴重な白亜紀の地層である[4-8][4] M. Takahashi, P. R. Crane and H. Ando: Paleont. Res. 3 (1999) 81-87.

[5] M. Takahashi, P. R. Crane and S. R. Manchester: J. Plant Res. 115 (2002) 463-473.

[6] M. Takahashi, P. S. Herendeen and P. R. Crane: J. Plant Res. 114 (2001) 429-434.

[7] M. Takahashi, E. M. Friis, P. S. Herendeen and P. R. Crane: Int. J. Plant Sci. 169 (2009) 899-907.

[8] M. Takahashi, E. M. Friis and P. R. Crane: Int. J. Plant Sci. 168 (2007) 341-350.。

3. 放射光による植物化石の構造研究

従来の、これらの小型植物化石の研究は、走査型電子顕微鏡によるもので、小型植物化石の表面からだけの情報しか得られていなかった。ところが、植物の類縁関係をみるには、内部の構造を明らかにする必要がある。発見されるのは、それぞれの種類で、わずかに1〜2個の花化石や果実化石であり、従来、その内部構造を明らかにするには、サンプルを凍結した後に割断するか、樹脂に包埋して切片化するなどの破壊を伴う以外には方法がなかった。しかも、炭化物である小型化石を切片化することなど、容易なことではなかった。しかも、これらの小型化石は、タイプ標本として、学名の基準になる標本であり、破壊しないで、永久保存しなければならないものである。炭素が主成分の小型化石を市販されているマイクロCT装置で断層像を構築していくことも試みていたが、いずれの結果も満足できるものではなく、わずかに2〜3 mmの小型化石の内部構造を明らかにすることは容易なことではなかった。

ところが、2007年、Friisらによって、スイスのPaul Scherrer研究所のTOMCATのビームラインを使って、植物化石の内部構造を明らかにした研究が世界で初めて発表された[9][9] E. M. Friis, P. R. Crane, K. R. Pedersen, S. Bengtson, P. C. J. Donoghue, G. W. Grimm and M. Stampanoni: Nature 450 (2007) 549-552.。発表する前のデータをFriisに見せてもらっていたが、結果的には、またしても、私はFriisに先を越されてしまったことになった。こんな経過を踏まえて、SPring-8に2008Aからお世話になることになった。

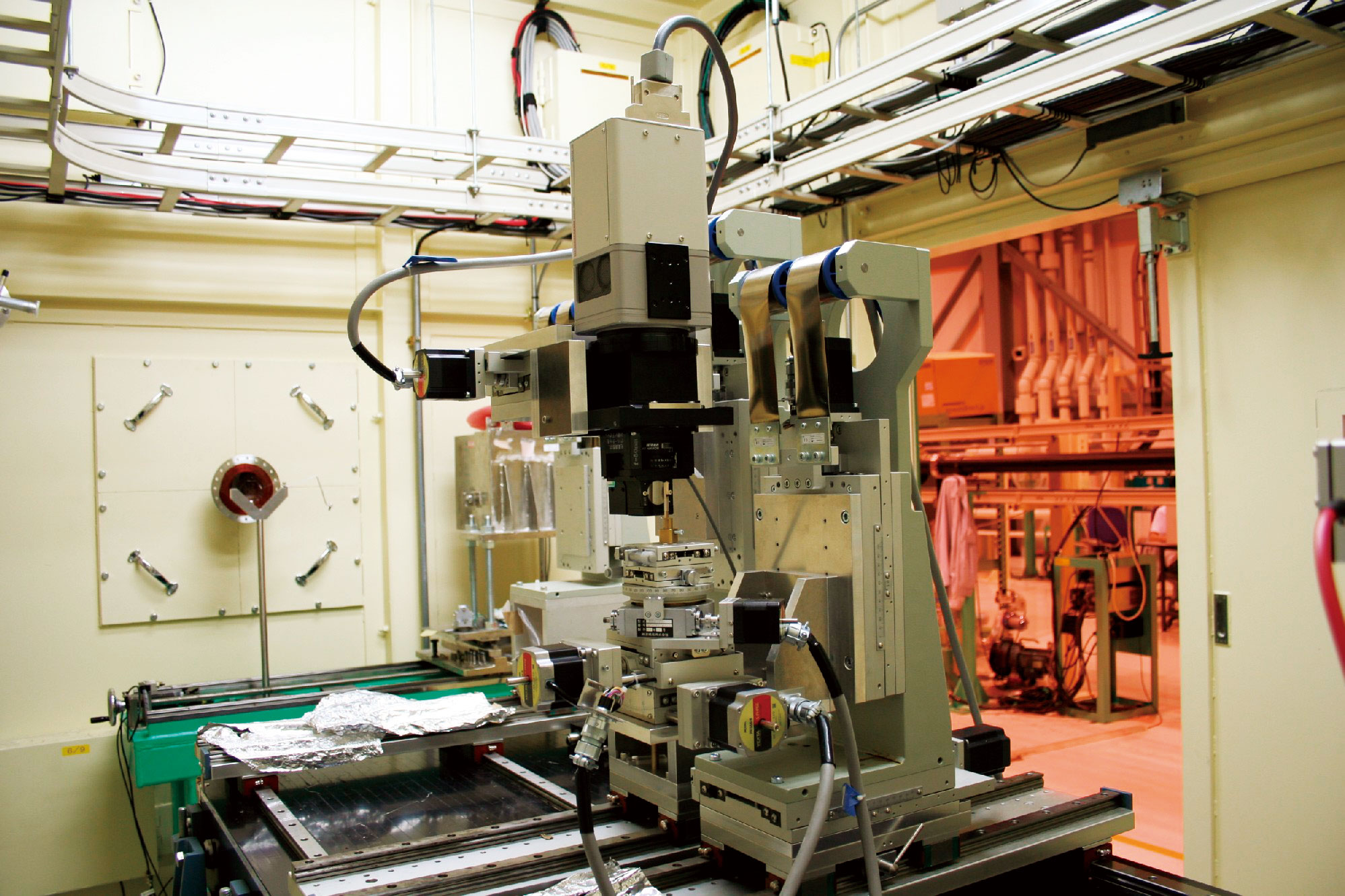

BL20B2はSPring-8の偏向電磁石をX線源とするビームラインであり、全長215 mの長さがある。この実験では、光源から42 m地点の蓄積リング棟内にある実験ハッチ1(図1)を使用した。撮影条件は、使用エネルギーが8 keV、検出器の画素サイズは2.74 µm/pixelで、投影数は1800、1試料の撮影時間は約2時間であった。

図1 BL20B2の実験ハッチ1

BL20B2ビームラインから得られる2〜3 mmの炭化した小型化石のµCT像を実際に確認して、その内部構造のシャープさとコントラストをもつその高性能に驚かされた。Craneも、BL20B2で、アメリカで発見されてきた小型化石の3D構築を共同でやることになった。これらの3D構造上の情報は、それぞれの花化石が、進化系統上のいかなる系統群に属しているのかを明らかにでき、被子植物の初期進化の解明の重要な手掛かりとなる。

では、福島県の広野町の8900万年前の地層から発見された代表的なバンレイシ科の花化石のBL20B2ビームラインによる3D構築データを紹介しよう。

4. 白亜紀のバンレイシ科の花化石

福島県広野町のコニアシアン期(約8900万年前)の地層から得られた炭化物を、実体顕微鏡下で丹念に探していると、直径が3 mmの花化石が発見された。実体顕微鏡で見ると、いくつかの小さい疣状の構造物をもつ黒い炭化物にしか見えなかった。次に走査型電子顕微鏡を用いて、表面の構造を詳しく観察してみると、疣状の構造はやはり雄蕊であることが確認された。一部は壊れているが、多くの雄蕊がリング状に規則的に配置しているのがわかる。ところが、走査電子顕微鏡では、花の中央部にある雌蕊の構造を明らかにすることはできなかった。この部分が明らかにされないと、系統上のどの分類群に位置する植物であるかを解明することができない。この種類で発見された花化石は、一つだけであり、しかも非常に小さいので、部分的に破壊して内部の構造を明らかにすることは不可能であった。

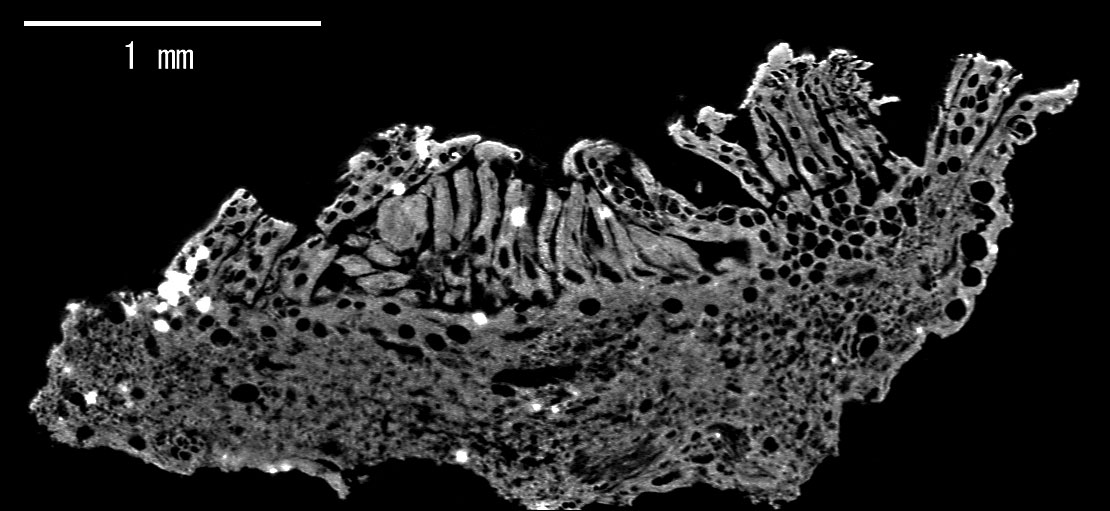

福島県から発見された8900万年前の花化石の構造が、BL20B2のµCTによって、初めて明らかにされることになった(図2)。

図2 白亜紀のバンレイシ科の花化石の2D-CT像

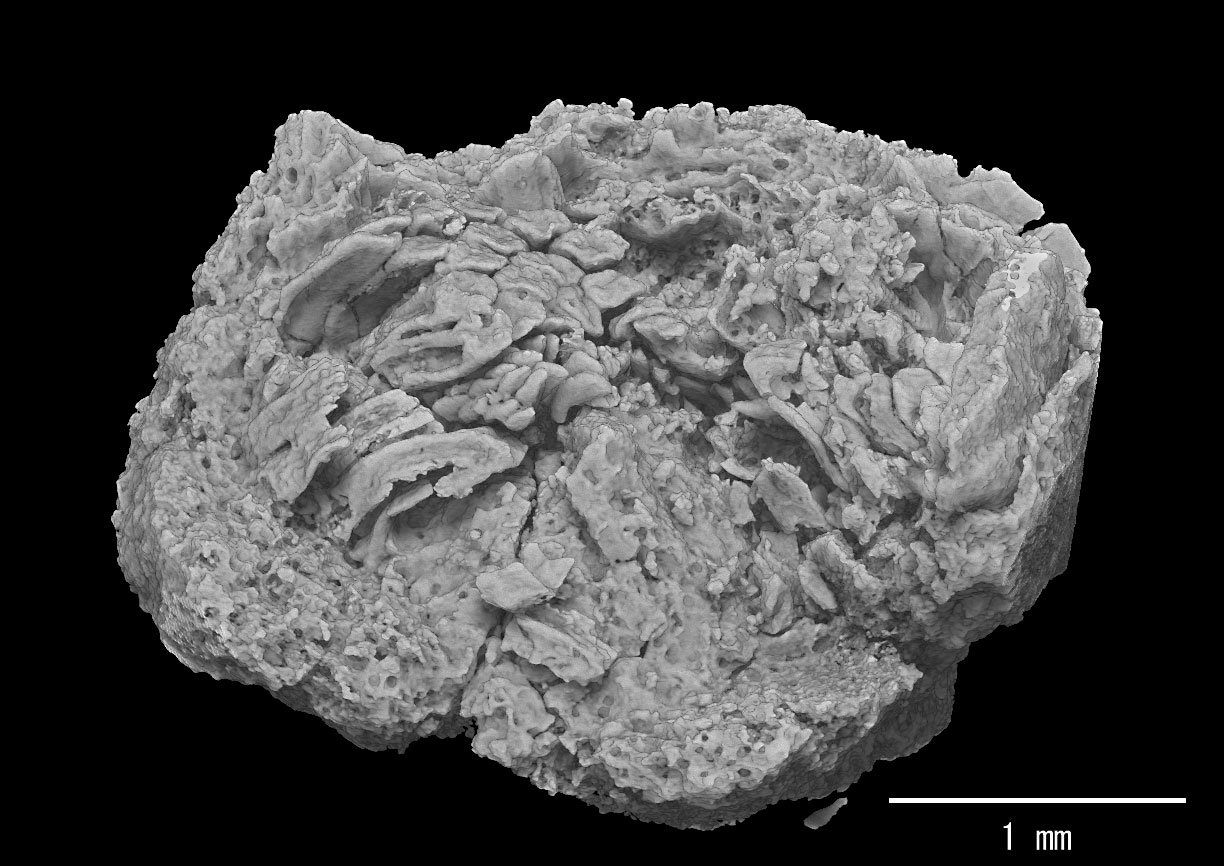

その結果、この花化石には花柄があり、放射相称の両性花であり、子房下位で、多くの器官から構成されている原始的な花であることが分かった。花床は円形に広がっており、中心部分が突起していることも分かった。花被は、花床の周囲に複数のリング状に発達している内側に、多くの雄蕊が内側に向かって曲がっていることも明らかになった。これらの多くの雄蕊に取り囲まれることで、その構造が隠されていた雌蕊は、小さな多心皮から構成されており、花床の中央部の突起状の部分からでていることが分かった(図3、4、5)。花化石は、部分的には壊れていたが、3次元CT像から見られる特徴が、熱帯地域に分布しているバンレイシ科のものと一致していることが明らかになった。これまでに、白亜紀からバンレイシ科の花化石が発見されたことはなく、最古のバンレイシ科の花化石が発見されたことになった。一般に、現生のバンレイシ科の花は、2 cmもある花であり、双葉層群から発見された小さな花化石に相当する現生種はなく、この花化石は、新属・新種の最古のバンレイシ科の植物であることが明らかになり、Futabanthus asamigawaensis Takahashi et al.と命名した。この花化石の発見は、8900万年前にはすでにバンレイシ科が分化していたことを示唆するものであり、バンレイシ科の初期進化段階における花の特徴が明らかにされたことになる[10][10] M. Takahashi, E. M. Friis, K. Uesugi, Y. Suzuki and P. R. Crane: Int. J Plant Sci. 169 (2008) 908-917.。

図3 白亜紀のバンレイシ科の花化石の3D-CT構築図(上からみた像)

図4 白亜紀のバンレイシ科の花化石の3D-CT構築図(斜面像)

図5 3D構築図に基づくバンレイシ科の花化石のイメージ像

5. 上北迫植物化石群(コニアシアン期)の特徴

これまでに、コニアシアン期から発見されている小型化石には、バンレイシ科やクスノキ科、モクレン科などの原始的被子植物群と、シクンシ科やミズキ科などの真正双子葉群が含まれている。また、ブナ目やツバキ目の可能性のある小型化石も発見されている。双葉層群は、ユーラシア東部の代表的小型化石が含まれている地層である。欧米の白亜紀の地層と共通の科が含まれており、被子植物の分布の広がりと分化の状態を探るための重要なデータを提供している。今後、これらの花化石の内部構造がSPring-8の放射光X線µCTによって、解明されることで、被子植物のそれぞれの初期系統群が明らかにされ、被子植物の初期進化のプロセスが解明されることが期待できる。

6. 被子植物の「忌まわしき謎」はどこまで解明されたか?

ダーウインによって封印された「忌まわしき謎」とされてきた問題は、これまでの小型植物化石の研究でどこまで解決したのだろうか?種子植物が本当に被子的段階に達するのは、花粉化石や植物化石の出現状況から、前期白亜紀にはいってからのことであると考えられている。白亜紀の被子植物が初期の段階では小型であり、昆虫をひきつけるために使ったものは花被片でなく、雄蕊であったとも考えられている。その後、萼片や花弁が分化することによって、しだいに花が大型化し、目立つ花冠がつくられるように進化していったと考えられている[11][11] E. M. Friis, K. R. Pedersen and P. R. Crane: Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 232 (2006) 251-293.。

被子植物の進化の特徴は、放射多様化型ということである。つまり、1つの系統樹のなかで順をおって段階的に進化していったというよりは、放射状にあらゆる方向に多様化した結果が、30万種という膨大な種類の現生の被子植物の進化に結びついたことになる。多くの絶滅した被子植物始原群を明らかにしていくのは、これからの小型化石の研究である。

これらの初期進化段階の被子植物は、数mmの小さな果実をつけることで、種子を乾燥から保護していたと考えられる。白亜紀の被子植物の花や果実に集まってくるのは小型の昆虫ぐらいだったかも知れない。現生植物の大型の果実は白亜紀の被子植物に比べて、何千倍もの大きさに進化したことになり、被子植物の進化にともなう花や果実の巨大化が起こったのであろう。このような花や果実の巨大化という進化は、新生代にはいって哺乳類や鳥類の進化と関連しており、動物と植物の共進化のひとつと考えられている。

7. 地上最古の花は、どこにあるのだろうか?

被子植物は、どこで起源し、地上で最古の花は、どのようなものであったのだろうか?残念ながら、この解答は、まだ得られていない。中国のジュラ紀の地層から世界最古の花が発見されたとする研究報告があった[12][12] G. Sun, D. L. Dilcher, S. Zheng and Z. Zhou: Science 282 (1998) 1692-1695.。しかし、この化石については、地質年代への疑問や果実とする構造の解釈について論争が起きており、確定的なものとはいえない。

被子植物の起源や初期進化を探るには、前期白亜紀の地層についての研究をする必要がある。白亜紀の地球は、現在よりもはるかに気温が高く、全体的に熱帯性の気候が広がっている超温室状態であったと考えられている。現在では、ゴビ砂漠のように乾燥した地帯になっているところも、白亜紀には高温湿潤であり、多くの恐竜が生育し、植物も豊富であったと考えられている。ゴビ砂漠の前期白亜紀から、被子植物の初期進化をさぐる研究プロジェクトを2009年から開始した(図6)。今後、前期白亜紀の古い地層からの被子植物の花化石の発見が期待される。前期白亜紀の被子植物の中で、花の起源につながる小型化石を求める研究は続いている。花の起源につながる小型化石の構造解明をするのは、SPring-8であると考えている。

図6 モンゴルのゴビ砂漠(前期白亜紀の地層)2009年7月2日撮影(髙橋)

8. 終わりに

かつては、「忌まわしき謎」として遠ざけられてきた「被子植物の起源と初期進化」というベールが、SPring-8によって解き明かされようとしている。SPring-8が被子植物の起源の解明と白亜紀の地球環境を明らかにしていくことに大きな力を発揮されることが期待されている。

謝辞

本報告の主要な成果は、科学研究費補助金(課題番号18570083、21405010、21570092)の支援によって、実施されてきているものであり、このためにSPring-8の共同利用に申請・採択された課題(課題番号2008A1027、2008B1052、2008B1274、2009A1042)のもとにBL20B2を用いて行われたものである。この研究遂行のために、多数のご支援、ご協力をいただいた上杉健太朗博士およびJASRI職員の皆様に厚く御礼を申し上げます。

参考文献

[1] APG II: Bot. Jour. Linn. Soc. 141 (2003) 399-436.

[2] E. M. Friis and A. Skarby: Nature 291 (1981) 484-486.

[3] M. Takahashi, P. R. Crane and H. Ando: J. Plant Res. 112 (1999) 187-206.

[4] M. Takahashi, P. R. Crane and H. Ando: Paleont. Res. 3 (1999) 81-87.

[5] M. Takahashi, P. R. Crane and S. R. Manchester: J. Plant Res. 115(2002) 463-473.

[6] M. Takahashi, P. S. Herendeen and P. R. Crane: J. Plant Res. 114 (2001) 429-434.

[7] M. Takahashi, E. M. Friis, P. S. Herendeen and P. R. Crane: Int. J. Plant Sci. 169 (2009) 899-907.

[8] M. Takahashi, E. M. Friis and P. R. Crane: Int. J. Plant Sci. 168 (2007) 341-350.

[9] E. M. Friis, P. R. Crane, K. R. Pedersen, S. Bengtson, P. C. J. Donoghue, G. W. Grimm and M. Stampanoni: Nature 450 (2007) 549-552.

[10] M. Takahashi, E. M. Friis, K. Uesugi, Y. Suzuki and P. R. Crane: Int. J Plant Sci. 169 (2008) 908-917.

[11] E. M. Friis, K. R. Pedersen and P. R. Crane: Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 232 (2006) 251-293.

[12] G. Sun, D. L. Dilcher, S. Zheng and Z. Zhou: Science 282 (1998) 1692-1695.

髙橋 正道 TAKAHASHI Masamichi

新潟大学大学院 自然科学研究科 環境共生系列

〒950-2181 新潟市西区五十嵐2の町8050番地

TEL & FAX : 025-262-6991

e-mail : masa@env.sc.niigata-u.ac.jp