Volume 30, No.1 Pages 33 - 34

2. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

AsCA2024会議報告

Report of 18th Conference of the Asian Crystallographic Association (AsCA2024)

(公財)高輝度光科学研究センター 放射光利用研究基盤センター 回折・散乱推進室 Diffraction and Scattering Division, Center for Synchrotron Radiation Research, JASRI

1. はじめに

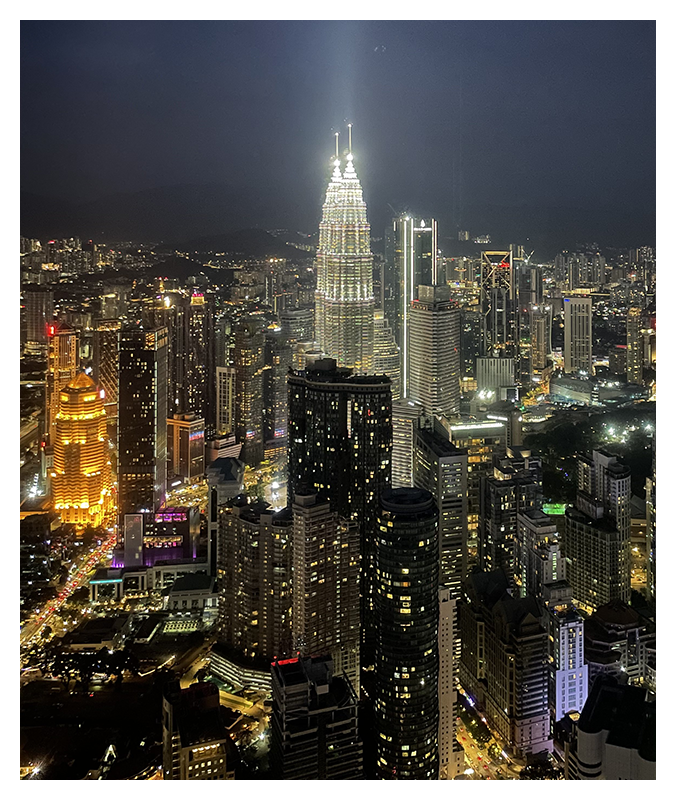

第18回アジア結晶学連合会議(AsCA2024)は12月1日~6日にマレーシアのクアラルンプールで開催された。会議が開催されたKuala Lumpur Convention Centreはクアラルンプールの中心部に位置し、ペトロナス・ツインタワーやKLCCパークを見渡すことができる国際会議場である。筆者は学会会場から1.2 kmほど離れたホテルに滞在し、徒歩で屋根があり冷房の効いたKLCC-Bukit Bintang Walkwayという遊歩道を通り会場へ移動した。会議の日程としては、リガクとICDD、BRUKERによって、Single Crystal XRD、Powder XRD、Computational Crystallography Data Processing & Model Buildingという内容で、12月1日と2日にPre-Conference Workshopが開かれた。3日にオープニングセレモニーが(写真1)、4日の午前中にスペシャルセッション(Horst Puschmann氏による“The Past, Present and Future of Small-Molecule Crystallography: Quantum Crystallography and the QCrBox”)が、5日にライジングスターと呼ばれる若手研究者のセッションとカンファレンスディナーが、6日にクロージングセレモニーと受賞式が行われた。今回のAsCAでは毎日午前と午後にMS1:Structural Biology、MS2:Chemical Crystallography、MS3:Materials and Methods(MS:Microsymposium)という3つのパラレルセッションに分けて発表が行われた。MSはさらに各6つのカテゴリーに分けられた。また、Plenary talks 6件(MSで各2件)、Keynote talks 18件(MSの各カテゴリーで1件)、Invited talks 19件を含み、口頭発表とポスター発表を合わせて300件以上の発表が行われた。なお筆者は、X線全散乱に関するビームラインを担当していることもあり、主にMS2と3の分野を中心に情報収集を行った。

写真1 オープニングセレモニーの様子

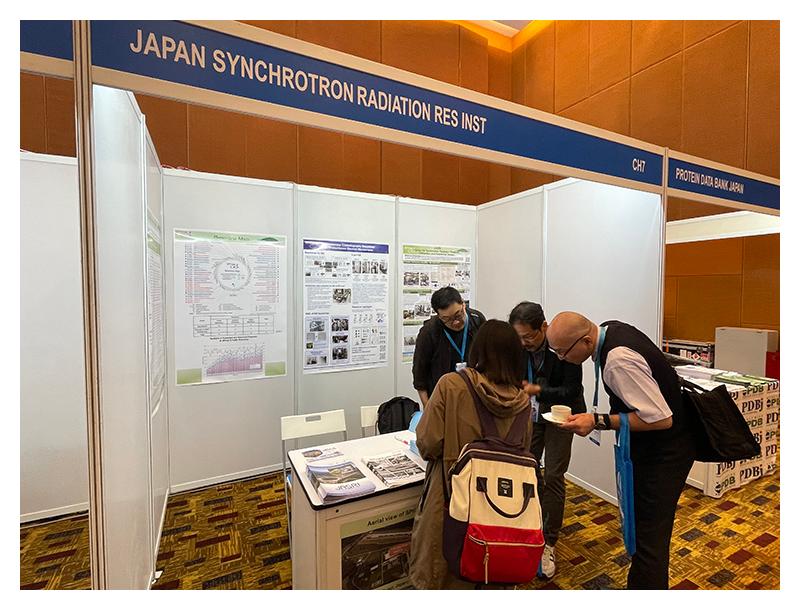

JASRIからは、SPring-8、SACLA、NanoTerasuに関する展示ブースを12月2日から6日の期間に出展し、ポスターセッションやコーヒーブレイクの時間を中心として、多くの来訪者があった(写真2)。

写真2 JASRIの展示ブースの様子

2. 講演内容

MS3-IV: Complementary Methods for Crystallography Beyond Diffractionの口頭発表セッションでは、Fukuoka Institute of TechnologyのNobuyoshi Miyamoto氏のKeynote talk “Self- Assembly of Monodisperse Nanosheets Into Columnar Nanofibers”が開かれた。層状結晶の剥離によって得られる無機ナノシートに関して、アニオン性の単分子ナノシートを様々なカチオン種と組み合わせて自己組織化することで、非常に珍しい中間相が可逆的に形成されることを、小角X線散乱と透過型電子顕微鏡で明らかにしたという研究発表であった。RigakuのYuji Shiramata氏の“Analysis of disordered and amorphous materials: Pair distribution function via total scattering measurement using 'SmartLab' diffractometer”の発表では、物質の結晶性に関わらず、散乱パターンから原子間距離や配位数に関する情報を抽出できる分析手法であるPair distribution function(PDF)解析に関する発表があった。従来、PDF解析には放射光施設を使用した全散乱測定が必要であったが、実験室系のX線回折装置“SmartLab”で収集した全散乱データを用いることで、PDF解析と逆モンテカルロ法(RMC法:妥当な構造モデルを構築できる大規模ボックスシミュレーション)が可能となったという発表であった。

MS3-1:Synchrotron and Neutron Applicationsのポスター発表では、Australian SynchrotronのJosie Auckett氏の“ADS-1 and ADS-2: New high-energy X-ray diffraction beamlines for advanced materials characterisation at the Australian Synchrotron”とTaiwanのNational Synchrotron Radiation Research CenterのYu-Chun CHUANG氏の“Combined X-ray diffraction and pair distribution function analysis of LaB6 and CeO2 mixtures: structural insights across varying ratios”の報告があった。Josie Auckett氏の発表では、オーストラリアの放射光施設で建設中の2つの新しい高エネルギーX線回折ビームラインに関する情報が発表された。特にADS-2のエンドステーションでは、45と74, 87 keVに単色化された高いフラックスのX線と二次元検出器PILATUS3 X CdTe 2Mを用いて、その場XRDやX線全散乱によるPDF解析が可能となる内容であり、2026年より供用開始予定とのことであった。Yu-Chun CHUANG氏の発表では、TPS19Aで29.5 keVのエネルギーのX線を用いて、Qmax~20 Å-1の回折データを収集し、単一のデータセットでリートベルト解析とPDF解析を行うことが可能となり、長距離と局所的な構造情報や、混合物の各相の情報を抽出できるとの発表であった。

MS3-1:Synchrotron and Neutron Applicationsの口頭発表セッションでは、Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of SciencesのPing Miao氏のInvited talk “The design and current status of the high-resolution neutron diffractometer at China Spallation Neutron Source”があり、新しいtime-of-flightの中性子回折計(TREND)が、世界トップクラスの分解能Δd/d ≤ 0.05%を達成し、高Q分解能のPDF解析が実現される可能性があるとの内容であった。この装置により、X線と中性子の相補利用研究がさらに加速されると期待される。

写真3 カンファレンスディナー会場からの夜景

3. おわりに

JASRIの出展ブースを通して、SPring-8で実験したいとの話があるなど、新しい研究へとつながる機会となった。次回のAsCA2025は、台湾と日本による初めての共同開催でもあるので、多くの研究者が来年の学会に参加することを期待する。最後に、AsCA2024で、多くのアジア圏の研究者と自身の研究に関するディスカッションや最先端の発表を通じて結晶学に関する多くの情報を収集することができ、本学会に参加する機会を頂いた関係者の皆様に感謝申し上げる。

(公財)高輝度光科学研究センター

放射光利用研究基盤センター 回折・散乱推進室

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1