Volume 29, No.4 Pages 287 - 292

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

(13th SPRUC Young Scientist Award 受賞 研究報告)

放射光振動分光によるナノ閉じ込め効果の検証

Probing Nanoconfinement Effects by Synchrotron Vibrational Spectroscopy

京都大学 化学研究所 Institute for Chemical Research, Kyoto University

- Abstract

- ナノ空間に存在する化学種にはバルクでは見られない特異な性質が観測されることがあり、ナノ空間に閉じ込められた化学種の機能や役割について近年注目されている。ナノ細孔内の事象を分子レベルで解明することは真に機能する次世代多孔質材料の開発のみならず吸着分子の有効利用に繋がると期待されるが、煩雑なナノ細孔内部の現象を調べるのは通常困難である。我々は内径約3.8 Åの0次元空間をもつフラーレンに着目し、その内部に閉じ込めた化学種の物理物性やそのふるまい、化学反応性について研究を進めている。本稿では、フラーレンに包接された単一の二酸化炭素分子について、放射光分光に加えて単結晶X線結晶構造解析、理論化学計算を組み合わせることでナノ閉じ込め効果について検証した最近の成果について紹介する。

1. 序論

分子間相互作用をもつ化学種はナノ~サブナノ空間に閉じ込められることによってバルクには見られない現象や性質が出現することがある[1][1] Y. Hashikawa and Y. Murata: Bull. Chem. Soc. Jpn. 96 (2023) 943-967.。これは「ナノ閉じ込め効果」と呼ばれるが、疎水性ポケットに存在する分子もしくは小分子クラスターなどがタンパク質の構造形成だけでなく生体機能発現の一役を担っていることや、炭素ナノ材料によって生み出されるサブナノ空間ではバルクには見られない特異な性質が相次いで報告されたことから、ナノ空間に閉じ込められた化学種やナノ界面に存在する化学種の機能や役割について近年改めて注目されている[2][2] K. Ariga: Micromachines. 15 (2024) 282.。

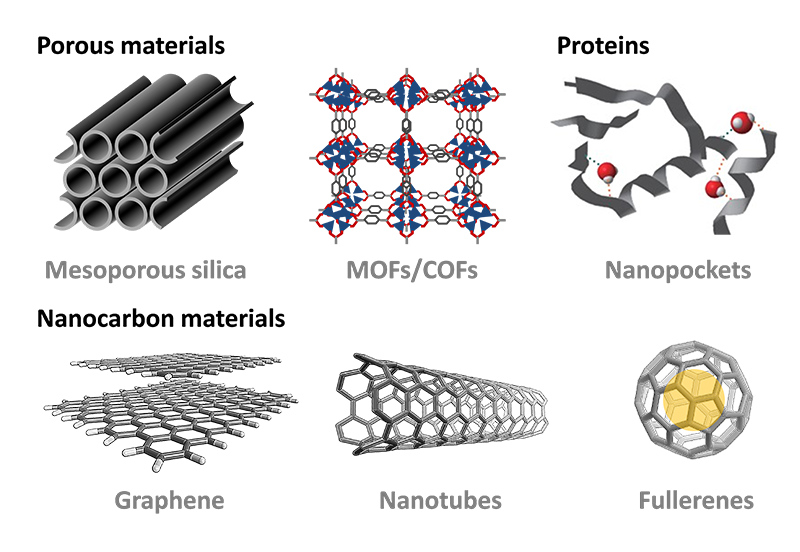

このようなナノ閉じ込め効果は、多孔質材料にも見られる(図1)。多孔質材料は、世界的な課題である二酸化炭素排出の解決策の1つとして精力的に研究されており[3-5][3] D. G. Boer, J. Langerak and P. P. Pescarmona: ACS Appl. Energy Mater. 6 (2023) 2634-2656.

[4] C. Chen, S. Zhang, K. H. Row and W.-S. Ahn: J. Energy Chem. 26 (2017) 868-880.

[5] K. Sumida, D. L. Rogow, J. A. Mason, T. M. McDonald, E. D. Bloch, Z. R. Herm, T.-H. Bae and J. R. Long: Chem. Rev. 112 (2012) 724-781.、細孔内の事象を分子あるいは原子レベルで解明することは真に機能する次世代材料の開発のみならず吸着分子の有効利用に繋がると期待されるが、複合相互作用をうける煩雑な細孔内部の現象を調べるのは通常困難である。仮に分光データを得ることができたとしても、多様な構造状態を反映したアンサンブルの平均情報として解析せざるを得ず、ダイナミクスを伴う過渡的な状態は捕捉できない。したがって、分光データの一義的な理解を可能とする理想的な系として、単一状態のみを取り出すことのできる単純明快な実験系モデルの構築が必至である。

図1 ナノ空隙を提供する物質群の一例。

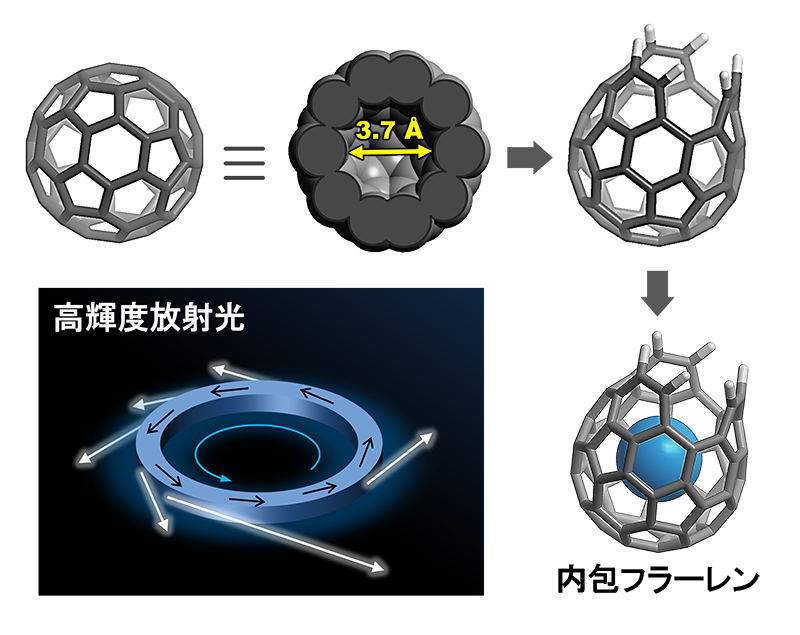

そこで我々は、炭素ナノ材料の中でもとりわけ「0次元ナノ空間」を提供することのできるフラーレンに着目した研究を進めてきた。フラーレンの0次元空間は直径3.7 Å程度の球状空隙であり、正確にはナノレベルと呼ぶよりもオングストロームレベル(分子レベル)と言うべき空孔サイズを提供する。当然のことながら、閉鎖系であるフラーレンそのものを利用する限り、その空隙にアクセスすることは困難であり、独自に開発した有機化学反応を駆使することで開口型フラーレンへと誘導し、その開口部を通して望みの分子を隔離するというわけである(図2)[6][6] Y. Hashikawa, K. Kizaki, T. Hirose and Y. Murata: RSC Adv. 10 (2020) 40406-40410.。このようにして得られる内包フラーレンの炭素壁は包接種に対して不活性であり、包接種の構造・物理性状・化学反応性などを検証する上で最適である。しかし、多段階の合成工程を経るため、内包フラーレンは通常μg~mgオーダーの重量でしか得ることができず、実験室系の分光分析には限界を感じることもある。その意味において、これら実験系モデルは高輝度・高エネルギー放射光分光との相性が極めて良い。著者は、2020~2023年度に文部科学省科学研究費補助金 新学術領域研究「水圏機能材料」(東大 加藤 隆史 領域代表)の公募班に採択頂いたことを契機に、大型放射光施設であるSPring-8を利用した放射光分光に取り組む機会を得ることができ、現在に至るまで、赤外分光および軟X線分光を用いた研究を進めている。本稿では、それらの成果の一例として、二酸化炭素を包接した開口型フラーレンの研究について紹介する[7][7] Y. Hashikawa, S. Sadai and Y. Murata: ACS Phys. Chem. Au 4 (2024) 143-147.。

図2 内包フラーレンの合成工程。

2. 二酸化炭素の放出ダイナミクス

開口型フラーレン1[8, 9][8] T. Futagoishi, M. Murata, A. Wakamiya, T. Sasamori and Y. Murata: Org. Lett. 15 (2013) 2750-2753.

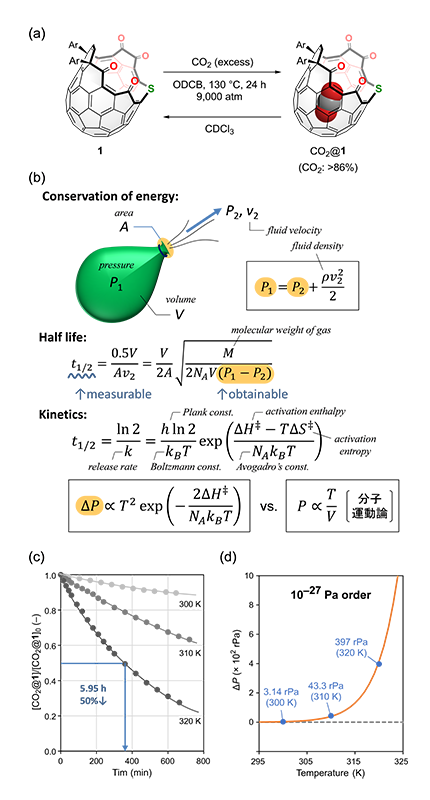

[9] Y. Hashikawa, N. Fujikawa and Y. Murata: Dalton Trans. 51 (2022) 17804-17808.に対する高圧反応により、二酸化炭素包接体であるCO2@1を合成した(図3(a))。その内包率はNMR測定から>86%と確認されたが、室温において徐放することがわかった。この徐放ダイナミクスを風船の片末端を開放した際の流体力学プロセスと見なせばBernoulli式、すなわちエネルギー保存則が成り立つ。一方、放出の速度論は熱力学方程式により記述することができ、速度定数は観測可能なパラメータであるため、ナノ空隙において二酸化炭素の感じる圧力を実験的に決定することができる(図3(b))。ナノ空隙中では、二酸化炭素の並進運動は禁制となるため、当然並進ダイナミクスのみを考慮した分子運動論から導出される理想気体の状態方程式とは本質的に異なる。速度論解析を行うと、この放出プロセスは1次反応で記述され、320 KにおいてCO2@1は約6時間で半減期を迎えることがわかった(図3(c))。遷移状態に関わる熱力学パラメータはそれぞれ、ΔG‡ + 25.1 ± 1.0 kcal/mol、ΔH‡ 22.5 ± 0.7 kcal/mol、ΔS‡ −8.96 ± 2.24 cal/(K·mol)と算出された。そこでフラーレンの外界との圧力差であるΔPを見積もったところ、rPaオーダー(1 rPa = 10–27 Pa、rはロントと読む)となることがわかった(図3(d))。これは、分子の振動または回転によるナノ空隙内壁との接触によって生み出されるわずかな圧力を実験的に決定した初めての例である。

図3 (a)二酸化炭素の包接と放出(Ar = 6-t-butylpyridin-2-yl)。(b)放出ダイナミクスに伴うエネルギー保存則と速度論の関係。(c)速度論プロット。(d)圧力差-温度曲線。

3. 二酸化炭素の構造解析

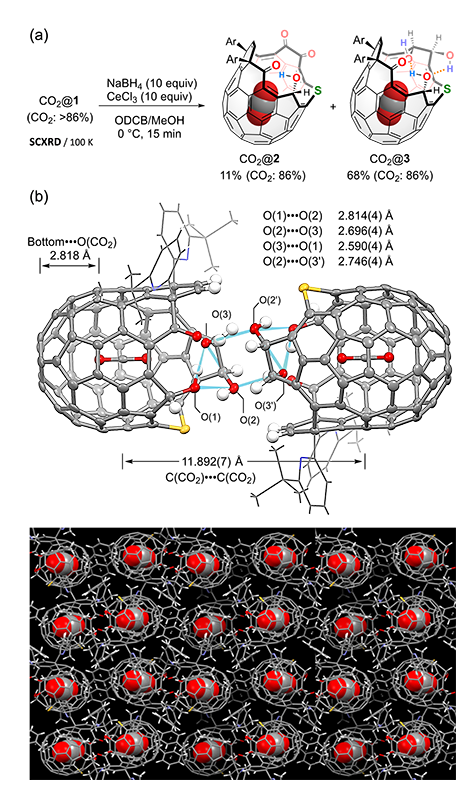

すでに述べたようにCO2@1は自発的に二酸化炭素を放出してしまう。これを防ぐために、Luche還元による開口部上への“ふた”の構築(水酸基の導入)を行った[10, 11][10] Y. Hashikawa, S. Hasegawa and Y. Murata: Chem. Commun. 54 (2018) 13686-13689.

[11] Y. Hashikawa, S. Hasegawa and Y. Murata: Angew. Chem., Int. Ed. 60 (2021) 2866-2870.。このようにして得られるCO2@2やCO2@3は包接分子を外部に再放出しない(図4(a))。後者の固体構造は100 Kにおける単結晶X線回折により明らかとした(図4(b))。二酸化炭素はその長軸を開口部方向に向けて静止していることが明らかとなった。フラーレンの底部と二酸化炭素の距離は2.82 Åであり、これは炭素と酸素のvan der Waals半径の和である3.22 Åよりも圧倒的に小さく、フラーレン内壁との間に強い相互作用が存在することを示唆している。固体中において、CO2@3は二量化しているものの二酸化炭素同士は十分に離れて配列しており(重心間距離:11.9 Å)、二酸化炭素同士の直接相互作用は存在しない。一方で、フラーレン内部(体積30.4 Å3)の二酸化炭素密度は2.401 g/cm3に達し、これは、金属有機構造体(MOF)中で報告されている最大の二酸化炭素密度(0.955 g/cm3)[12][12] Y. Ye, S. Xiong, X. Wu, L. Zhang, Z.Li, L. Wang, X. Ma, Q.-H. Chen, Z. Zhang and S. Xiang: Inorg. Chem. 55 (2016) 292-299.や三重点における液体二酸化炭素の密度(1.178 g/cm3)[13][13] M. Li, G. Wang, L. Sun, X. Cao and H. Ni: Processes 11 (2023) 1605.の2倍以上に相当する値であり、二酸化炭素がフラーレン中において強く圧縮されている事実を物語っている。

図4 (a)還元反応による開口型フラーレンへの“ふた”の構築。(b)単結晶X線構造とパッキング。

4. 二酸化炭素とフラーレン内壁との相互作用

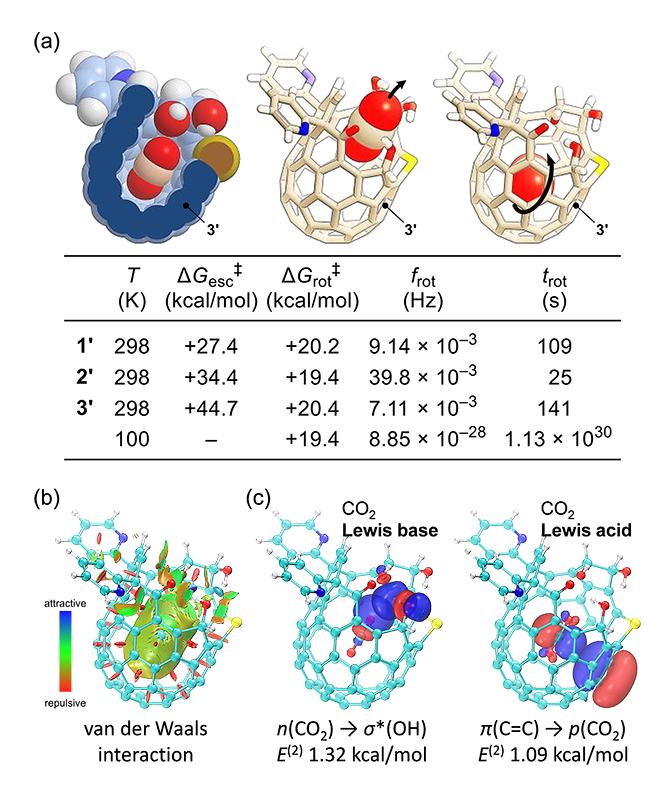

開口部上の“ふた”の及ぼす包接二酸化炭素分子のダイナミクスへの効果を検証するために電子密度汎関数法による理論化学計算を実施した(図5(a))。その結果、298 Kにおいて、放出の活性化障壁ΔGesc‡は“ふた”の構築により劇的に向上した一方で、回転活性化障壁ΔGrot‡には影響を与えないことが示唆された。その回転速度frotはmHz帯に相当し、気相中における二酸化炭素のTHz帯の回転運動と比較して圧倒的に抑制されている。二酸化炭素が1回転するのに要する時間trotは100 Kにおいて1030 sオーダーであり、この温度では二酸化炭素はもはや静止している。これは、単結晶X線構造解析で二酸化炭素が静止して観測された事実と一致している。

図5 (a)フラーレン内部における二酸化炭素の放出および回転の活性化障壁と時間スケール(Ar = 2-pyridyl、B3LYP-D3/6-31G(d))。(b)換算密度勾配プロットおよび(c)自然結合軌道解析(B3LYP-D3/6-31G(d,p))。

次に、包接二酸化炭素とフラーレン内壁との相互作用を検証するために、換算密度勾配プロットを作成した(図5(b))。その結果、二酸化炭素分子の表面全体にわたって、フラーレン内壁との間にvan der Waals相互作用が存在するという描像が得られた。その代表的な相互作用について、さらに自然結合軌道解析を行った結果、包接二酸化炭素分子は、開口部上の水酸基に対してはLewis塩基として、フラーレンのπ共役系内壁に対してはLewis酸としてふるまうという特異な酸塩基両性を示すことがわかった(図5(c))。

5. 包接二酸化炭素の放射光振動分光

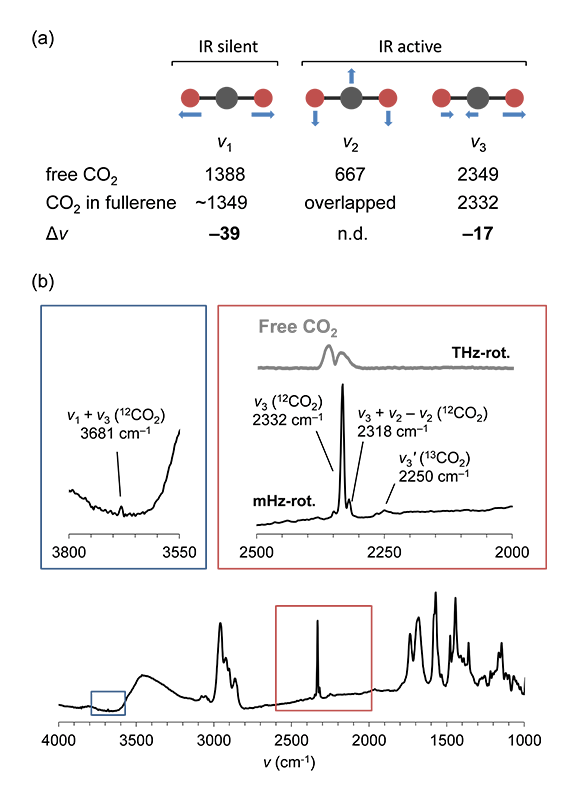

このようにナノ空隙中に強く閉じ込められ、van der Waals相互作用環境下にある単一二酸化炭素分子の振動運動には興味がもたれる。そこで、SPring-8 BL43IRにおいて放射光顕微赤外分光を実施した(図6(a)、(b))。直線状3原子分子であるCO2はD∞h対称性をもち、4つの基準振動(ν1:対称伸縮、ν2:二重縮退した変角、ν3:非対称伸縮)のうちν2およびν3がIR活性であり、ν1がRaman活性である。ν2に対応する振動バンドは開口型フラーレンの置換基に由来する指紋領域および基材であるBaF2の低い透過率のため帰属することができなかった一方で、ν3に対応する振動バンドは2332 cm–1に観測された。興味深いことに、気相CO2の場合とは異なり、この吸収バンドはシャープであった(図6(b))。これは、CO2の回転がTHz帯(フェムト~ピコ秒)からmHz帯(数十~数百秒)まで抑制されたことにより、振動の時間スケールから大きく逸脱し、両者のカップリングが解けたことに由来する。また、MOF中のCO2は金属との強い静電相互作用により気相中のCO2(ν3 = 2349 cm–1)に比べ低波数側にシフトし、2335 cm–1付近に観測される[14][14] J. G. Vitillo, M. Savonnet, G. Ricchiardi and S. Bordiga: ChemSusChem 4 (2011) 1281-1290.。フラーレン内部のCO2も17 cm–1シフトしており同程度の相互作用を受けているものと考えられる。より低波数側には強度の低い2種類のバンドが観測され、ホットバンド(ν3 + ν2 – ν2)及びサテライト(ν3 (13CO2))に帰属された。さらに3681 cm–1には、ν1 + ν3に対応する結合バンドが観測された。この結合音から、IR不活性であるν1を約1349 cm–1と概算した。この値はフェルミ共鳴の寄与を考慮していないため一定程度過少評価されているものの、気相中のCO2と比較して(ν1 = 1388 cm–1)、フラーレン骨格への包接により約39 cm–1レッドシフトしたという計算になる。これはν3のシフト幅の約2倍に相当することから、フラーレン骨格へのCO2の包接は、非対称伸縮ν3に比べて振動変位の大きな対称伸縮振動ν1に対してより強い摂動を与えると考えられる。

図6 (a)二酸化炭素の基準振動とその波数。(b)CO2@3の放射光赤外分光スペクトル。

6. 二酸化炭素包接によるホスト分子の性状変化

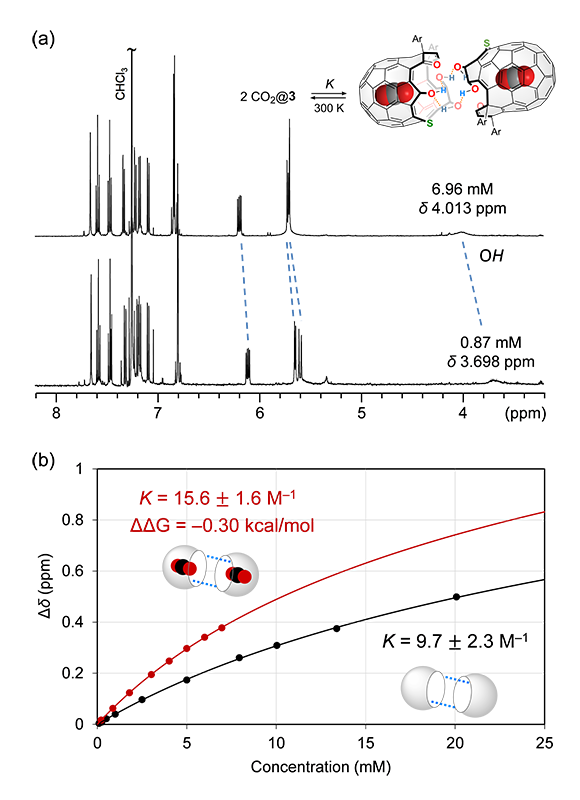

ここまで、二酸化炭素がナノ空隙に閉じ込められることによる二酸化炭素自身の性状変化について議論してきた。一方、単結晶X線構造解析から、二酸化炭素包接体は非包接体に比べて、開口部上の水酸基の配置がフラーレンの中心部に対して同心円状に最大+4.53%変動することが確認されている。水酸化開口型フラーレン3は、固体中のみならず溶液中においても会合することが判明している。そこで、二酸化炭素包接の及ぼす会合挙動への効果について1H NMR測定により評価した。会合に関与する水酸基の化学シフトは大きな濃度依存性を示した(図7(a))。これは、分子間水素結合の形成を反映しており、この1Hシグナルの濃度依存性をプロットすることにより会合定数を得た(図7(b))。その結果、CO2@3の会合定数は300 Kにおいて、15.6 ± 1.6 M–1と見積もられ、非包接体3(9.7 ± 2.3 M–1)の約1.6倍の値となった。これは、二酸化炭素包接によって、二量化構造がGibbsエネルギー変化で–0.30 kcal/molだけ安定化したことに相当する。この二量体構造は、X線構造解析によって、2本の水素結合によって形成されることが示されている(図4(b))。自然結合軌道解析による全水素結合安定化エネルギーを見積ると、二酸化炭素の包接により0.42 kcal/mol向上することが示された。この値は実験的に得られた安定化増分と相違ない結果である。以上のことから、ホストの物性を材料内部から制御可能なモジュレータとしての機能を包接二酸化炭素分子に見い出すことができた。これは、ナノ閉じ込め効果が材料の化学構造を大きく変化させることなく材料自身の性質を制御することのできる新たな材料設計指針として有望であることを示唆している。

図7 (a)1H NMRスペクトル(500 MHz, CDCl3)。(b)CO2@3および3の濃度に対する水酸基の化学シフト変化量。

7. まとめ

分子活性炭と見立てた水酸化開口型フラーレンを合成し、その内部に単一の二酸化炭素分子を包接させることでナノ閉じ込め効果について検証した。二酸化炭素の放出の速度論と流体力学プロセスのエネルギー保存則から、並進運動が禁制となった包接二酸化炭素分子が生み出す圧力がrPaオーダーであることを実験的に明らかとした。換算密度勾配プロットから、包接二酸化炭素はフラーレン内壁に対してvan der Waals接触があり、Lewis酸性および塩基性の両特性を併せもつことが示された。フラーレン内部の二酸化炭素は100 Kにおいて長軸を開口部方向に向けてほぼ静止していることが単結晶X線構造解析から明らかとなった。一方、室温付近では包接二酸化炭素分子の回転運動はmHz帯にあり、放射光赤外分光の結果、非対称伸縮振動は尖鋭なバンドとして観測された。この結果は、気相中の二酸化炭素の回転運動(THz帯)が振動の時間スケールと同程度であり、複雑にカップリングすることで幅広なバンドを与えるという事実を裏付けている。また、包接二酸化炭素分子の対称伸縮振動のバンド位置のシフト幅は、非対称伸縮振動と比較して約2倍程度であり、変位の大きな振動がより強い摂動を受けていることがわかった。さらに、ナノ閉じ込め効果は、ゲストのみならずホスト自身の物理性状(今回の場合、有機溶媒中での会合特性の向上)をも変動しうるという新たな一面があることが明らかとなった。

8. 展望

著者らは、本稿で概説した二酸化炭素以外にも、SPring-8を利用したナノ閉じ込め効果の検証を進めている。例えば、BL43IRにおいて湿度可変放射光顕微赤外振動分光を実施することで、水酸化開口型フラーレン周りには3種類の水、すなわち自由水(3750–3500 cm–1)、構造水(3500–3100 cm–1)、酸性水(3100–2400 cm–1)が存在することを明らかにしている[15, 16][15] Y. Hashikawa, S. Sadai, Y. Ikemoto and Y. Murata: Chem. Commun. 60 (2024) 1261-1264.

[16] Y. Hashikawa, S. Sadai, Y. Ikemoto and Y. Murata: J. Phys. Chem. A 128 (2024) 2782-2788.。水酸化開口型フラーレンの気相酸性度は塩化水素酸や臭化水素酸に匹敵するほど高く(フラーレンの高い電子受容性に由来する)、フラーレン周りに吸着した水が局所的に酸性を帯びることで通常は見られない特殊な酸性水が観測される。このフラーレンの内部に単一水分子を閉じ込めることで、吸着水量が著しく低下することが明らかとなっており、フラーレン-水の分子錯体内部で水素結合形成がおき、フラーレン外表面の水吸着挙動が変化したと考えられる。

一方、フラーレン内部の水は室温においてIR不活性であり、長年多くの謎に包まれてきた。そこで、BL43IRにおいて極低温赤外振動分光を行ったところ、100 K以下の領域でバンドの立ち上がりが見られ、10 Kでは尖鋭なバンドが観測された。この赤外低活性の要因について、電子密度解析を行うことで、包接水の双極子モーメントを打ち消しあうようにフラーレン内側のπ共役系の電子密度変化が起こり電場遮蔽されることが明らかとなった。また、放射光軟X線分光(BL07LSU、BL27SU)を活用することで、フラーレンに閉じ込められた種々の分子の電子状態解析も進めており、例えば包接水はガス様のふるまいを示す一方で、フラーレン壁との相互作用を反映し、気相中の水とは本質的に異なる描像が捉えられつつある。

軟X線分光は、元素選択的に材料の状態をナノレベルで解析可能なツールとして有効であり、軟X線領域を得意とする3GeV高輝度放射光施設NanoTerasuの登場により、物理物性および物理現象の多面的な理解に向け、今後益々放射光分光が欠かせない身近な測定手段となることを期待している。

9. 謝辞

本稿で紹介した主要な成果は、池本 夕佳 主幹研究員(高輝度光科学研究センター)、貞井 俊平 氏(京大院工 修士課程2022年度修了生)、村田 靖次郎 教授(京大化研)との共同研究によるものです。また、本稿では紹介程度となりましたが、放射光赤外分光の理論解釈において鳥居 肇 教授(静岡大)に、軟X線分光では原田 慈久 教授(東大物性研)、木内 久雄 助教(東大物性研)に多大なご協力を得ました。この場をお借りして感謝申し上げます。これらの放射光分光は、SPring-8において課題番号2021B1298・2022A1285・2022B1138・2022A7446のもとで行いました。また本研究は、科研費(JP22H04538)・マツダ研究助成・ATI研究助成の支援を受けて実施しました。

参考文献

[1] Y. Hashikawa and Y. Murata: Bull. Chem. Soc. Jpn. 96 (2023) 943-967.

[2] K. Ariga: Micromachines. 15 (2024) 282.

[3] D. G. Boer, J. Langerak and P. P. Pescarmona: ACS Appl. Energy Mater. 6 (2023) 2634-2656.

[4] C. Chen, S. Zhang, K. H. Row and W.-S. Ahn: J. Energy Chem. 26 (2017) 868-880.

[5] K. Sumida, D. L. Rogow, J. A. Mason, T. M. McDonald, E. D. Bloch, Z. R. Herm, T.-H. Bae and J. R. Long: Chem. Rev. 112 (2012) 724-781.

[6] Y. Hashikawa, K. Kizaki, T. Hirose and Y. Murata: RSC Adv. 10 (2020) 40406-40410.

[7] Y. Hashikawa, S. Sadai and Y. Murata: ACS Phys. Chem. Au 4 (2024) 143-147.

[8] T. Futagoishi, M. Murata, A. Wakamiya, T. Sasamori and Y. Murata: Org. Lett. 15 (2013) 2750-2753.

[9] Y. Hashikawa, N. Fujikawa and Y. Murata: Dalton Trans. 51 (2022) 17804-17808.

[10] Y. Hashikawa, S. Hasegawa and Y. Murata: Chem. Commun. 54 (2018) 13686-13689.

[11] Y. Hashikawa, S. Hasegawa and Y. Murata: Angew. Chem., Int. Ed. 60 (2021) 2866-2870.

[12] Y. Ye, S. Xiong, X. Wu, L. Zhang, Z.Li, L. Wang, X. Ma, Q.-H. Chen, Z. Zhang and S. Xiang: Inorg. Chem. 55 (2016) 292-299.

[13] M. Li, G. Wang, L. Sun, X. Cao and H. Ni: Processes 11 (2023) 1605.

[14] J. G. Vitillo, M. Savonnet, G. Ricchiardi and S. Bordiga: ChemSusChem 4 (2011) 1281-1290.

[15] Y. Hashikawa, S. Sadai, Y. Ikemoto and Y. Murata: Chem. Commun. 60 (2024) 1261-1264.

[16] Y. Hashikawa, S. Sadai, Y. Ikemoto and Y. Murata: J. Phys. Chem. A 128 (2024) 2782-2788.

京都大学 化学研究所

〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄

TEL : 0774-38-3174

e-mail : hashi@scl.kyoto-u.ac.jp