Volume 25, No.1 Pages 12 - 15

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

世界初極端紫外領域における「超蛍光」の観測

First Observation of ‘Superfluorescence’ at Extreme Ultra-Violet Wavelengths

[1](国)量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門 Quantum Beam Science Research Directorate, National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology、[2](国)理化学研究所 東原子分子物理研究室 Atomic, Molecular and Optical Physics Laboratory, RIKEN、[3]自然科学研究機構 分子科学研究所 極端紫外光研究施設 UVSOR Synchrotron Facility, Institute for Molecular Science, National Institutes of Natural Sciences

- Abstract

- SACLAの軟X線ビームラインBL1を用いて、世界で初めて極端紫外領域(EUV, extreme ultra-violet)における「超蛍光」の観測に成功した[1][1] J. R. Harries et al.: Phys. Rev. Lett. 121 (2018) 263201.。励起状態にある複数の原子(又は分子等)が協調し発光をする現象「超蛍光」は、基礎的な量子光学現象として注目を浴びる一方、コヒーレンス性の高い光源としての利用や、感度の高い検出法として期待されている。可視光領域では多くの実用例はあるが、今回初めて短波長領域への展開に成功した。ここでは今回の観測の詳細について紹介し、今後の期待を簡単に述べる。

1. 「超放射」、「超蛍光」

「超蛍光」を含む「超放射」関連の現象は、60年余りの歴史を持つ根本的な量子光学現象である。1954年にDicke氏によって初めて紹介された[2][2] R. H. Dicke: Phys. Rev. 93 (1954) 99-110.。Dicke氏の思考実験では、複数の2準位系(原子、分子、中性子等、以下「原子」)の脱励起ダイナミクスを考慮する。2準位間の遷移のエネルギーに相当する光の波長をλにすると、原子間の平均距離dがλよりはるかに大きい場合(d >> λ)、それぞれの原子が独立的に脱励起をし、離れた検出器でその発光を検出すると時刻t後にはe-t/τに比例する検出確率の曲線が描かれる(τは脱励起過程の「寿命」であり、EinsteinのA係数の逆数である)。これに対し、全ての原子が空間的にλより小さい領域に存在すると(空間領域の大きさを代表する長さD < λ)、全ての原子の脱励起過程を同時に量子力学的に取り扱う必要がある。全ての原子の波動関数を考えると、結果として原子が協調的に脱励起し、その脱励起が独立した原子の脱励起レートと比べ励起原子の数Nの2乗の倍数で加速されることをDicke氏が予測した。

Dicke氏はこの現象をsuperradiance(超放射)と名付けた。この「Dicke超放射」を実験的に実現するためには、d < λの原子集団を、瞬間的かつコヒーレントに励起する必要があるため、技術的に難しい。又、D < λの条件を満たすと、励起原子の数Nに制限があり、発光の強度や脱励起レートの加速度も制限される。Dicke超放射の観測例[3][3] R. G. DeVoe et al.: Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 2049-2052.はあるものの、多くの観測と応用例はより条件が厳しくない「超蛍光」である。

Dicke氏の予測の後、最初に報告された実験的観測はSkribanowitz et al.によるレーザーで励起したHF気体における発光である[4][4] N. Skribanowitz et al.: Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 309-312.。マイクロ波領域においてN2に比例する発光の観測に成功した。しかしDicke氏の予測と異なり、励起と発光の間に「遅延時間」も観測され、D < λの条件も実験的には満たしていなかった。それなのに超放射のような現象が起こる理由はBonifacioとLugiatoによって説明された[5][5] R. Bonifacio et al.: Phys. Rev. A 11 (1975) 1507-1521.。最初の励起がコヒーレントでなくても、通常の発光過程(励起原子と真空電磁波との相互作用で生じる現象)によって、励起状態密度に反比例する遅延時間で巨視的な双極子モーメントが発生し、超放射同様の発光の加速が起こることと、その発光の伝搬によってD > λの領域を通してもコヒーレントな発光につながることを、両氏が説明した。Dicke超放射と区別をつけるために、「超蛍光:superfluorescence」と名付けた。

その後、「超蛍光」は様々な2準位系で観測されてきたが[6][6] M. G. Benedict: CRC Press (Bristol, Philadelphia, 1996).、殆どの観測はマイクロ波や可視光領域であった。

2. SCSSを用いた可視光超蛍光の観測

明るい超蛍光を実現するためには、励起原子数Nを大きくするための高強度な励起光が必要である。又、脱励起が始まる前に多くの原子を励起させる必要があるため、その励起光が極短パルスである必要もある。そのためパルスレーザーが利用される。可視光領域における実用例が多いのに対し、レーザーライクな光源が少ないEUV領域やX線領域には観測例は2011年時点でなかった。我々は、SACLAの試験機であったSCSS試験加速器を用いて、世界に先駆けて初めてEUV光励起に伴う超蛍光のヘリウム原子での観測に成功した[7][7] M. Nagasono et al.: Phys. Rev. Lett. 107 (2011) 193603.。波長53.7 nmの励起光で、高密度(最大~1022He原子m-3)のガスを「1s3p」の電子励起状態にあげて、その後に起こる1s3p状態から1s2s状態の間における超蛍光(波長502 nm、緑色)を高速ストリークカメラで観測した。超蛍光特有のN2に比例する発光レートの加速と、N-1に比例する発光パルスの幅および遅延時間を観測できた。

3. より短波長へ

可視光領域ではリモートセンシング等、様々な応用例や応用の提案があるものの、超蛍光等をEUV領域や軟X線領域まで展開できればそれぞれの波長領域で可能になる元素選別性等も活用でき、新しい解析法や量子光学の展開が期待できる。しかし超蛍光を可視光より短い波長で実現するためにはより密度の高い試料(d < λ条件)も必要となり、又、その波長領域の原子遷移の選択が必要になる。原子の内殻の遷移を用いることも考えられるが、内殻の電子を励起させると多くの場合フェムト秒オーダーで起こるAuger過程が起こり、超蛍光の発展を防げる。そこで我々は多価イオンの利用を提案した。原子をイオン化すると外殻の遷移でもEUV領域やX線領域に入る。例えばヘリウム原子をイオン化させると、中性水素原子と同じレベル図を持つ「水素様」になるが、状態間のエネルギー差が水素原子の4倍になる。低密度の多価イオン試料を用意するため様々な手法は存在するものの、量子光学が必要とする高密度な試料生成には向いていない。一方、自由電子レーザーの高強度を用いると、気体試料の原子をほぼ全て、瞬間的にイオン化させることができる。さらに自由電子レーザーパルスの波長を、イオンの励起状態に合わせると、高密度の励起状態イオン試料が用意できる。

4. ヘリウムイオンにおける「超蛍光」

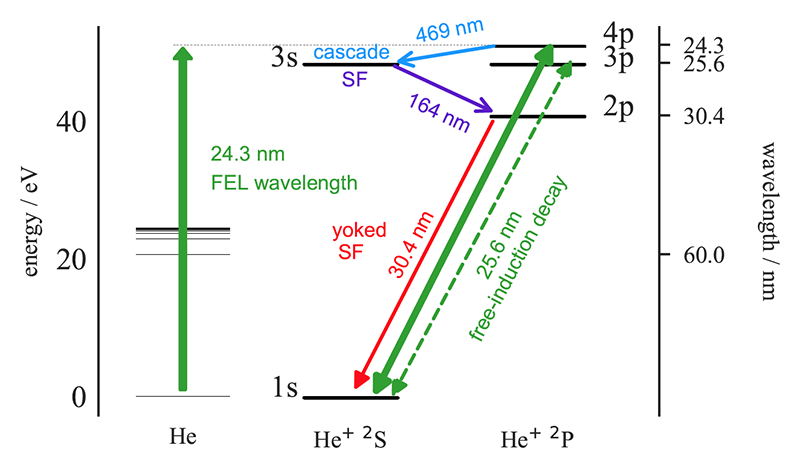

我々は、波長24.3 nmのパルスを提供できるSACLA BL1を用いて、同一パルスでのヘリウムイオン化および励起の実験を試みた。より短い波長の超蛍光を実現するため、ヘリウムの瞬間密度1023 m-3を供給できるパルスガスセルを開発した(EUV領域では窓が使えないため、数ステージの差動排気が必須)。図1で見て取れるように、この波長ではHeイオンを「4p」状態に励起できる。十分な密度に達すると、4pからの脱励起に伴う超蛍光が期待できる。

図1 ヘリウム原子(左)とイオン(右)の電子状態(一部)。波長24.3 nmのFELパルスで中性原子のほぼ全てをイオン化し、イオンを基底状態1sから励起状態4pに励起する。4p-3s-2p-1sルートで段階的な「超蛍光」を観測した。

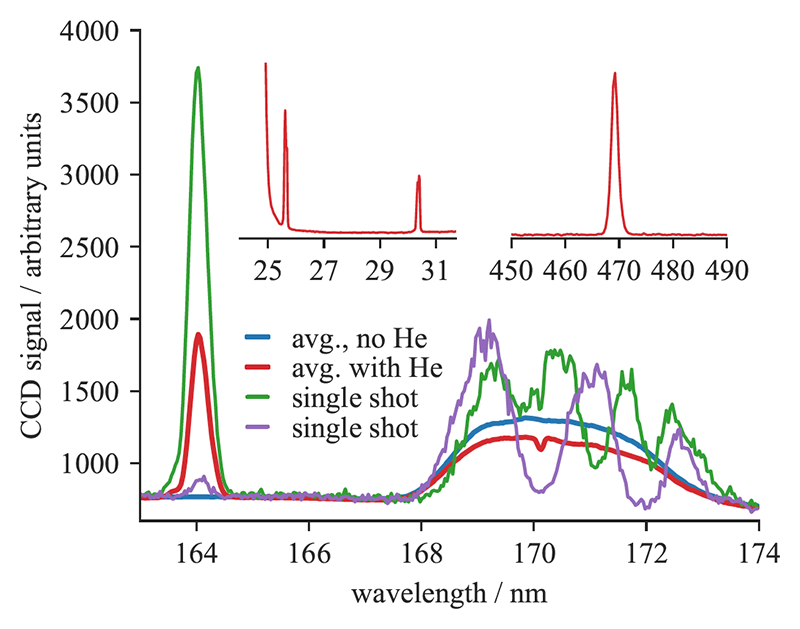

実験結果(図2)では、高強度の、指向性の高い発光を469 nm、164 nm、25.6 nm、30.4 nmの波長で観測した。通常の(超蛍光ではない)蛍光であればA係数の大きい121.5 nm(4p-2s)の発光も観測されるはずなのに観測されなかったことから、これらの発光は通常蛍光ではないことが言える。超蛍光の特徴である、i)指向性、ii)パルス性、iii)励起原子の数Nの2乗に比例するピーク強度、iv)N-1に比例するピーク幅および遅延時間を確認できれば、観測された波長の発光が超蛍光であることの説明ができる。

図2 可視光と斜入射分光器で検出された発光のスペクトル。170 nm付近では励起光の7次回折光のSASEスペクトル(平均とワンショット)も見て取れる。イオン化と励起による吸収が平均スペクトルで確認できる。

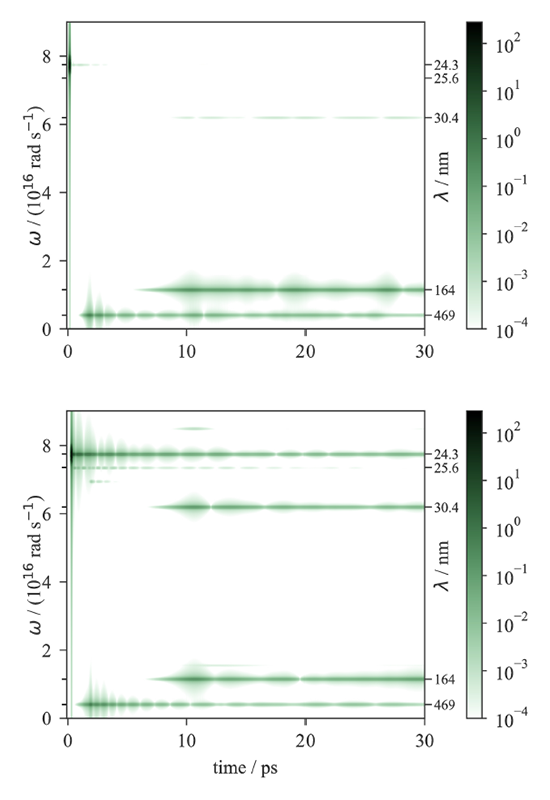

469 nmの発光の時間構造を高速フォトダイオードで調べてみたところ、発光がパルス性を持つことがわかった。さらに、パルスの幅とFEL励起からの遅延時間が励起原子の数Nに対してN-1に比例することも証明できたことから、469 nmの発光は確実に「超蛍光」であることと結論できた。その他に観測された波長では十分な感度と時間分解能を持つ検出器の用意が現状では難しいため、数値計算と比較した(図3)。励起光と脱励起ダイナミクスを、空間分布を持つ試料で取り扱うため、空間間隔Δz = 3 nm、時間間隔Δt = 6.5 asのMaxwell-Liouville式を用いた計算を、JAEAのスパコンで行った。計算結果と実験結果を比べてみると、数psの遅延時間と数psのパルス性を持つ469 nmの発光が計算で再現されている。25.6 nmの発光は「発光」ではなく、FELパルスのバンド幅が広いため励起および脱励起の繰り返しに伴う1s-3p間の光だという説明ができる。この「自由誘導減衰」と呼ばれている現象は励起波長の24.3 nmにおいても計算で予測される。計算でみられる164 nmおよび30.4 nmの発光は遅延時間を持つパルスで現れるため、「超蛍光」であることを示す。数値計算では、469 nmの発光よりも数ps遅れて起こる164 nmと30.4 nmの発光が確認できる。He+のレベル図(図1)と比較してみると、これらの遷移はそれぞれ3s-2pと2p-1sに相当することがわかる。励起過程では3s状態にも2p状態にも占有率は生じないが、469 nmの4p-3sの超蛍光過程によって高密度の3s状態イオンが生じ、段階的な「カスケード超蛍光」に繋がる。このような過程は可視光励起の報告も多く存在し、我々も中性ヘリウムで観測している[8-10][8] C. Ohae et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 85 (2016) 034301.

[9] J. R. Harries et al.: J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 48 (2015) 105002.

[10] K. Nakajima et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 84 (2015) 054301.。しかし30.4 nmの発光は通常のカスケード超蛍光として説明できない。その理由としてはまず、超蛍光はレーザーの基本現象である誘導放射同様、反転分布が必要なことがある。今回の実験では、1s状態にあるイオンの半分程度*1を4p状態に励起するため、4p:3s間には反転分布が生じる。占有率が4pから3sに移ると、3s:2p間においても反転分布が生じる。しかし励起過程によって全てのイオンを4p状態に励起することは不可能である。3sから2pへと占有率が移るとしても、2p:1s間には反転分布が生じないため、段階的な超蛍光は期待できない。ここまでの話では励起光のコヒーレンス性を考慮せずに議論してきたが、励起によって1s状態と4p状態の間にコヒーレンスが生じることを仮定すると、反転分布がなくても2p-1sの間に超蛍光のような過程の観測が説明できる。これは、原子をコヒーレントに励起すると、遅延時間を持たないDicke超放射のような過程が起こるからである(今回の実験ではこの発光が自由誘導減衰として現れる)。今回の実験で1s:4p間にコヒーレンスが生じたとしても、4p:3s間にはコヒーレンスが最初からないため、発光は遅延時間を持つ超蛍光になる。3s:2p間においても初期段階でコヒーレンスがないため、次の過程は新たな遅延時間を伴う超蛍光になる。しかし超蛍光の過程で最初の1s:4p間のコヒーレンスも段階的に4p-3s-2pに移ると、結果的には2p:1s間にコヒーレンスが生じるため、超蛍光(超放射)が起こる。結果的に、3s-2p間と2p-1s間の蛍光が同時に起きて「ヨーク」*2される[11][11] J. H. Brownell et al.: Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 3265-3268.。数値計算ではこの同時発光が確認できる。「上」(3s-2p)と「下」(2p-1s)の遷移において発光が同時に起こることと他に、もう一つの「ヨーク」超蛍光の特徴としては前・後の指向性があげられる。通常の超蛍光は指向性が高いが、試料の前方向と後方向にも生じる。図3では469 nmの蛍光も、164 nmの蛍光も、試料の両方から出る予測が見て取れる。これに対し、ヨーク超蛍光のみとして可能な30.4 nmの蛍光は励起光と同じ方向にしか出ないことが見て取れる。これは、ヨーク超蛍光が起こるためにはコヒーレンスの「フェーズマッチング」が必要だからである。

*1 高強度なレーザー励起だと励起と脱励起が繰り返し起こり、パルスシェープ等の特別な技術を用いない限り1個1個の原子が励起状態にあがるか、基底状態に残るかの確率が0.5になる。

*2 Yoke:くびき。2つの遷移がコヒーレンスによって結び付けられ、独立的に発展できない。

図3 数値計算結果の例。FELパルスの50 µmのHe+試料中の伝搬を計算した。この図では試料の「入り口」(上)と「出口」(下)での電場のフーリエ変換を20 fs刻みで示している。

「ヨーク」超蛍光は、可視光領域で確認されており、励起光のコヒーレンス性によって起こる現象であるが、今回の実験では初めての短波長領域の観測である。又、可視光レーザーを用いた研究と異なり、今回の励起光は複数モードを持つ「部分的コヒーレント」なSASE光源を励起光として使っている。それでも十分な状態間コヒーレンスが生じることが特に興味深いことである。

5. おわりに

超蛍光のような過程を用いると、様々な波長領域において時間構造を制御したレーザーライクなコヒーレント光の生成が期待できる。例えば今回の系(He+)で469 nmのトリガーレーザーを使うと、FEL光と164 nmや30.4 nmの発光のポンププローブ法の開発が可能になる。X線へのさらなる展開のためには適切な原子系の選択が必要になる。凝縮体と同じ密度を持つクラスターや液滴というナノ粒子の利用を計画している。

謝辞

本研究は上智大学の東善郎教授の研究グループとの共同研究である。研究計画や実施にあたり、故永園充博士、繁政英治、笹尾登教授、宮本祐樹、大饗千彰、井上伊知郎、大和田成起、富樫格各氏の協力に感謝します。本研究は、SACLA 2016B8042、2017A8012、2017B8083、2018A8013課題にて実施された。

参考文献

[1] J. R. Harries et al.: Phys. Rev. Lett. 121 (2018) 263201.

[2] R. H. Dicke: Phys. Rev. 93 (1954) 99-110.

[3] R. G. DeVoe et al.: Phys. Rev. Lett. 76 (1996) 2049-2052.

[4] N. Skribanowitz et al.: Phys. Rev. Lett. 30 (1973) 309-312.

[5] R. Bonifacio et al.: Phys. Rev. A 11 (1975) 1507-1521.

[6] M. G. Benedict: CRC Press (Bristol, Philadelphia, 1996).

[7] M. Nagasono et al.: Phys. Rev. Lett. 107 (2011) 193603.

[8] C. Ohae et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 85 (2016) 034301.

[9] J. R. Harries et al.: J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys. 48 (2015) 105002.

[10] K. Nakajima et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 84 (2015) 054301.

[11] J. H. Brownell et al.: Phys. Rev. Lett. 75 (1995) 3265-3268.

(国)量子科学技術研究開発機構 量子ビーム科学研究部門

〒679‐5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-1046

e-mail : harries@spring8.or.jp

(国)理化学研究所 東原子分子物理研究室

〒351-0198 埼玉県和光市広沢2-1

TEL : 048-467-9562

e-mail : susumu.kuma@riken.jp

自然科学研究機構 分子科学研究所

極端紫外光研究施設

〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町西郷中38

TEL : 0564-55-7403

e-mail : iwayama@ims.ac.jp