Volume 24, No.2 Pages 117 - 122

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

長期利用課題報告3

サイト選択原子イメージングを基盤技術とした蛍光X線・光電子ホログラフィーの相乗利用研究領域の開拓・創成

Exploring of Synergetic Researches of X-ray Fluorescence and Photoelectron Holography Based on Site Selective Atomic Images

[1]名古屋工業大学 大学院工学研究科 Department of Physical Science and Engineering, Nagoya Institute of Technology、[2]自然科学研究機構 分子科学研究所 Institute for Molecular Science, National Institutes of Natural Sciences

- Abstract

- 特定元素周辺の原子配列を再生できる原子分解能ホログラフィーには、原子を励起するための量子ビームや検出に用いる二次放射線の種類によって、いくつもの種類が存在する。中でも、放射光を用いる蛍光X線ホログラフィーと光電子ホログラフィーは最も歴史が長く、技術的な蓄積も多い。しかしながら、個別に発展してきた経緯があり、両手法を有機的に組み合わせるという試みは行われてこなかった。本長期利用課題では、サイト選択性という高度化と、応用利用の観点から蛍光X線・光電子ホログラフィーの相乗的利用という目標を掲げた。いくつかの共通試料を観測した結果、表面・バルクという物質全体の構造評価という有効性に加え、構造精密化を行う上で両手法がお互いの利点と欠点を補い合う重要な役割を果たし得ることが分かった。

1. 研究の目的

機能材料には、物質が機能を発現するための原子サイト、すなわち「活性サイト」が存在する。半導体中のドーパントや触媒の反応サイトなどがその例である。「活性サイト」の原子配置を理解することで、既存材料の飛躍的な機能向上、さらには新規材料のデザインが可能になる。従って、3次元的に「活性サイト」を可視化する測定技術は、材料科学の発展にとって必要不可欠なものと言える。この点、蛍光X線ホログラフィーや光電子ホログラフィーなどの原子分解能ホログラフィーは、特定元素を狙い撃ちし、その周辺の3次元原子像を表示できる。従って、3次元局所構造解析という材料分析のニーズに最も適った手法と言える。また、原子分解能ホログラフィーの応用研究は日本が群を抜いて多く、技術的にも世界トップにある。一方、バルク測定に向く蛍光X線ホログラフィーと表面観測に向く光電子ホログラフィーは、中距離構造解析技術としての類似性があるにも関わらず、本長期利用課題が始まる以前は、各々の計測に適した測定試料を選んで研究されてきた経緯がある。このような歴史的背景は、日本のグループが主導し、本格的に「原子分解能ホログラフィー」を開始した当初来、光電子・蛍光X線それぞれの手法の特性を出しやすいデモンストレーション的な実験に留まっていた事情があり、原子分解能ホログラフィーのさらなる展開を阻んできた。そこで、本長期利用課題では、材料開発の立場に立ち、真に知りたい構造情報を、蛍光X線ホログラフィー[1][1] K. Hayashi and P. Korecki: J. Phys. Soc. Jpn. 87 (2018) 061003.、そして光電子ホログラフィー[2][2] F. Matsui et al.: Catalyst & Catalysis 59 (2017) 76-81.の両者を駆使することによって導き出すことを第一義の目標とした。

原子分解能ホログラフィーは、元々、元素選択的な構造解析法であるが、この相乗利用を推し進める上で、サイト選択的な解析も重要なポイントである。高機能材料の多くが複雑な構造を持ち、機能を司るドーパントも複数の状態を持ち得る場合がある。このような対象に対しても的確に局所構造解析を行うためのサイト選択ホログラフィー技術の開発も、本長期利用課題の目標の一つとした。特に課題の前半では、このサイト選択技術の開発に主眼を置いている。

2. サイト選択技術の開発

2.1 新型蛍光X線ホログラフィー装置開発とLPSO Mg合金の測定

先端材料やバイオ系試料は、mmサイズの単結晶試料を得ることが困難なものも多く、その測定のためにはマイクロビームと光軸調整技術が必要となる。BL39XUやBL13XUで蛍光X線ホログラフィー測定する場合、K-Bミラーや屈折レンズによる集光で、数µm程度のビームを利用することが可能である。新型蛍光X線ホログラフィーには、試料位置微調整用の小型3軸ステージが実装されている。さらに、高解像度カメラ(ARTRAY社、1000MI-WOM)を実装し、マクロズームレンズと組み合わせることで5 µm程度の分解能で、試料表面を観察可能となり、タンパク質結晶や20 µm程度のスピンデバイスの測定も可能となった[3][3] N. Happo et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 57 (2018) 058006.。図1(a)に示す本装置を用いた応用研究の一つとして、長周期積層秩序(LPSO)構造Mg合金の測定を行った。純Mgは強度に乏しいが、少量のZnとYの添加により、同程度の延性を確保しつつ、強度が大きく向上する。本材料における興味の対象は、LPSO相におけるZn及びYが形成するクラスター構造である。本試料は単結晶を育成することができず、組織の中の1グレイン(0.2 × 1.5 mm2)にX線を照射し、Znからの蛍光X線を測定することによってホログラム測定を行った。再生像からはクラスター内の原子像は観測されたが、クラスター間の原子像は観測されなかった(図1(b))。また、図1(c)に示す強度の評価から、クラスター間に0.33 Åものゆらぎがあることが判明した。これより、ZnYクラスター自体は強固であるが、クラスター間の秩序はそれほど高くなく、力学特性などに影響していることを示唆している[4][4] T. Nishioka et al.: Materialia 3 (2018) 256-259.。

図1 (a) 新型蛍光X線ホログラフィー装置及びLPSO Mg合金の写真。(b) Zn周辺の原子像。(左:実験値、右:理論値)。(c) 原子像強度の実験値及び理論値の比較。

2.2 イットリウム炭酸化物薄膜のサイト選択蛍光X線ホログラフィー

固相イットリウム酸化物はY2O3が最安定相で強固な絶縁性を示す。一方、単酸化物であるYOの合成についての報告は皆無であった。東北大学の福村教授らは、パルスレーザー体積法を用い、固相YOのエピタキシャル膜の合成に初めて成功した。YO薄膜はY2O3と異なり高い電気伝導性を示す。YO薄膜の構造はXRDによって岩塩構造であることが示唆されているが、決定打とはなっていなかった。また、YO薄膜の表層には安定相であるY2O3が必ず存在し、TEMの薄片試料作製時においても容易にそれが形成され、YO相自体のキャラクタリゼーションを困難にしていた。我々はYO薄膜と標準試料Y2O3薄膜のXANESを測定し、図2(a)に示すように、確かにYO薄膜特有の化学シフトがあることを確認した。また、この化学シフトを利用して、YO相のみに起因するホログラムの測定を行った。図2(b)にその結果を示すが、これは入射X線エネルギー17.071 keVで測定したホログラムから再生した原子像である。アーティファクトも少なく、確かにfcc位置にYと思われる原子像が強く再生されている。また、図2(c)は、17.071 keV及び17.084 keVの差分ホログラムから再生した原子像であり、Y3+周辺の原子像を表現している。岩塩構造のYOに比べY2O3は複雑な結晶構造を有しているため、原子像も複雑なものとなっているが、標準試料であるY2O3薄膜のホログラムの結果と良い一致を示した[5][5] J. R. Stellhorn et al.: J. Appl. Cryst. 50 (2017) 1583-1589.。

図2 イットリウム単酸化物薄膜の吸収端を利用したホログラム測定。(a) XANESスペクトル。(b) 17.071 keVのX線で測定したホログラムより再生した(002)面の原子像。(c) 17.084 keV及び17.071 keVで測定したホログラムの差分より得たY3+周辺の原子像。

2.3 高エネルギー分解能阻止電場型電子エネルギー分析器の開発

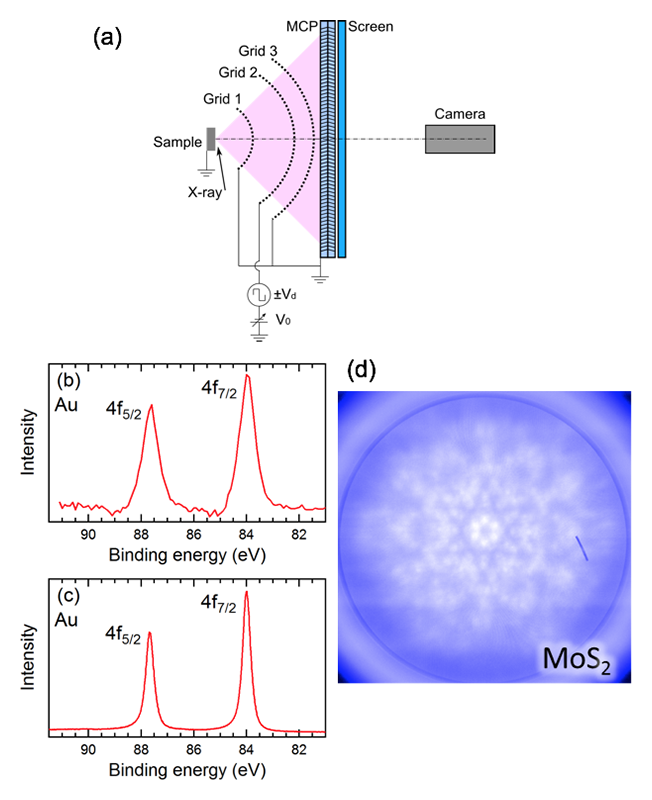

(BL25SU)高エネルギー分解阻止電場型電子エネルギー分析器(RFA)の開発を行った。図3(a)に示すように、グリッド型の電極を積層させた2次元表示型電子エネルギー分析器であり、エネルギー分解能を向上させるための構造や配置についての最適設計を行った。装置エネルギー分解能については実測値でE/ΔE = 1,100を達成した[6][6] T. Muro et al.: Rev. Sci. Instrum. 88 (2017) 123106.。本装置については、現在、特許を出願中である。これに関して利用面からの装置開発とその評価を行った。その後MoS2やTaS2などの層状物質に適用し、性能の確認などを行いつつ、ユーザー利用できるまで、整備を進めた。本分析器を用いて、実際に利用研究が既に行われており、高エネルギー分解能で測定できることから、今後、サイト選択的な測定に利用できると考えている。

図3 (a) RFA装置概略図。(b) RFAのエネルギー分解能。(c) 市販電子エネルギー分析器の分解能。(d) MoS2の4pの光電子ホログラム。

3. 融合研究

3.1 超伝導グラファイト層間化合物

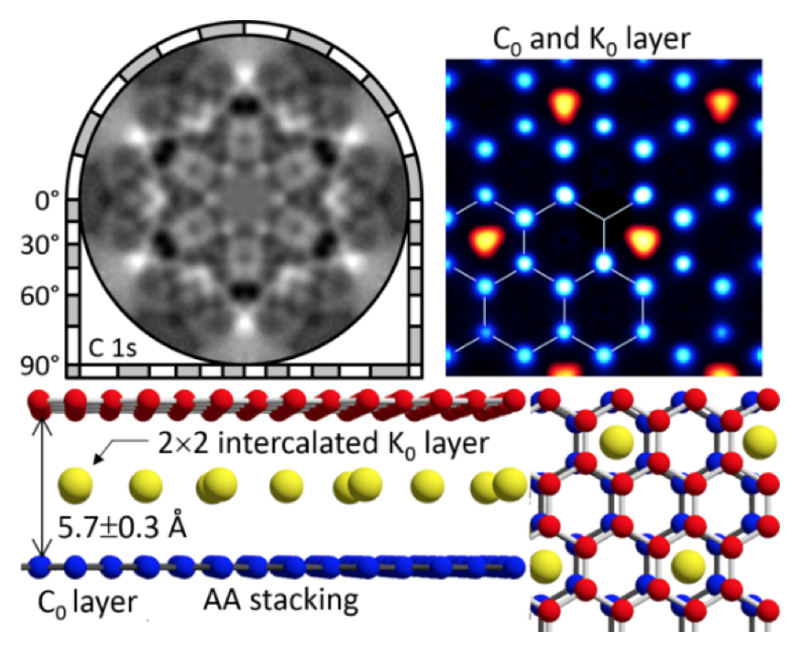

グラファイトにKを挿入すると136 mKで超伝導転移するが、Caを僅かにでも挿入すると10 Kを超える超伝導転移温度を示す。XRD測定からは、KC8に僅かにCaを混ぜてもKC8構造が保たれることが分かっている。しかしながら、興味深いことに超伝導転移温度は急激に上昇するのである。2元金属挿入GIC超伝導体(CaxK1-xCy)の劈開面で光電子ホログラムを測定したところ、回折模様が現れる場合にはCaが表面で検出されないことが分かった。これはCa原子がグラフェン層と強く結合し、濃度のムラでCaがほぼない層が選択的に劈開されるようである。図4に示すように、ホログラフィーによる構造解析結果からKC8の表面第1層のグラファイト層間距離は0.57 ± 0.03 nmと見積もられた。理論計算と比べ、僅かに大きめに出る傾向が分かった[7][7] F. Matsui et al.: Sci. Rep. 6 (2016) 36258.。

図4 CaK合金を挿入した黒鉛からの光電子ホログラムと原子再生像。原子構造モデルを合わせて示した。Caのない部分が選択的に劈開される[7][7] F. Matsui et al.: Sci. Rep. 6 (2016) 36258.。

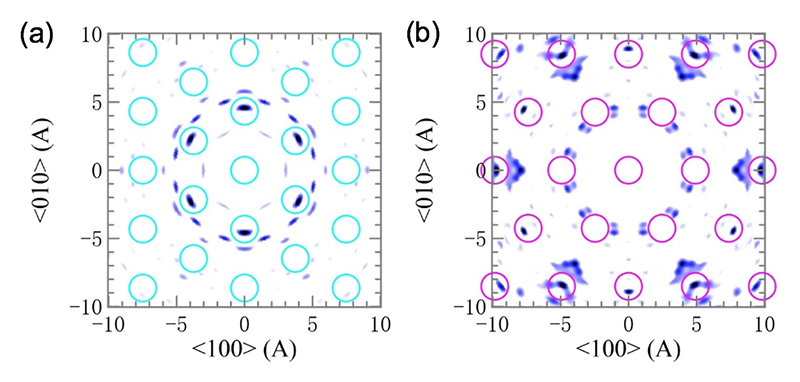

上述のように、光電子ホログラフィーではCaの検出ができなかったため、同試料の蛍光X線ホログラムの測定を行った。光電子ホログラフィーの測定は高真空下で行われるため問題にならなかったが、大気暴露によって試料酸化が進行する。このため、グローブボックス内でカプトン膜による試料のシールを行い、Ca及びKの蛍光X線ホログラムの測定を行った。KC8とCaC6の結晶構造には大きな違いがあるため、どちらの構造を有しているかに興味が持たれている。図5(a)にCa-Kα XFHより再生した中心元素Caを含む(001)面の原子像を示す。図中にはCaC6構造で予想される位置を〇で示した。比較的強いアーティファクトも観測されるが近接原子は一致しており、Ca周辺の構造はCaC6構造を形成していることが判明した。図5(b)に、K-Kα XFHより再生した中心元素Kを含む(001)面の原子像を示す。KC8構造の場合に予想される位置を〇で示している。第1近接のK原子はほとんど観測されないが、それより遠方には〇内に原子像が見られ、K周辺の構造はKC8構造となっていると考えられる。この結果は光電子ホログラフィーの結果と一致する。CaはKとランダムに置換しているのではなく、ある程度偏って存在していることが予想される。

図5 (a) Ca-Kα XFHの再生像。CaC6におけるCa元素の位置を〇で示した。(c) Ca-Kα XFHの再生像。KC8におけるK元素の位置を〇で示した。

3.2 トポロジカル絶縁体AgドープBi2Se3

Ag:Bi2Se3は、トポロジカル絶縁体の一種であり、Ag添加によるホールドープ効果によってフェルミ準位を制御可能である[8][8] T. He et al.: Phys. Rev. B 97 (2018) 104503.。これは、Ag+がBi3+に置換することが前提とされているが、AgがSe-Se層間に侵入した方が安定であるともされている。また、ある程度の濃度以上でフェルミ準位や電気抵抗に変化がないことも分かっており、置換以外のサイトも存在することが想定される。そこで、光電子ホログラフィーと蛍光X線ホログラフィーを駆使し、Agの局所構造について議論する。ここでは共通試料としてAg 5%のAg:Bi2Se3を用いた。

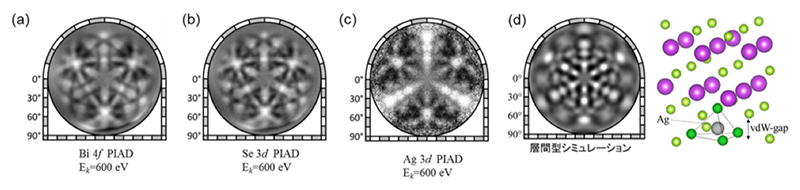

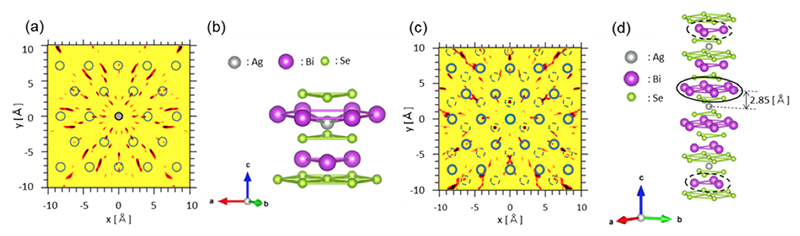

光電子ホログラフィーの実験を行うために、試料を劈開する必要があるが、真空劈開を行ったサンプルでは、大気劈開したサンプルに比べてAg 3dのピーク強度が1桁ほど小さくなった。これは、真空下では、Ag濃度が低い層で劈開されやすいためと考えられ、ホログラム測定にも影響を与えることが想定される。図6に、(a) Bi、(b) Se、(c) Agの光電子ホログラム模様を示す。Agのパターンには、置換先と考えられるBiサイトからの前方収束ピークも観測されており、ある程度のAgはBiと置換していることが確認された。一方で、強く観測されるライン状のパターンは置換モデルでは説明できず、Se-Se層間侵入が強く示唆される。この侵入サイトには、6配位サイトと4配位サイトが存在するが、(d)に示すように、シミュレーションを行った結果、4配位サイト構造モデルによって実験結果がある程度再現されることが分かった。

図6 Ag:Bi2Se3からの(a) Bi 4f、(b) Se 3d、(c) Ag 3dの光電子ホログラム。(d) 4配位サイトのシミュレーション。

次に、蛍光X線ホログラフィーの結果を図7に示す。AgがBiと置換している場合、z = 0.0 Åの再生面の所定の位置に原子像が現れるはずであるが、ほとんど観測されず、Ag周辺は大きく格子が歪んでいることが示唆される。むしろ、図7(a)に示すように、高さのやや異なるz = 0.7 Åの位置にそれらしき像が現れた。この結果は図7(b)に示すように、AgはBiに対してc軸方向に僅かにずれて置換していることを示している。また、Agが図7(d)のようにSe-Se層間に侵入している場合、z = 2.9 Å付近の面に原子像が現れると考えられる(置換型であれば原子像は存在しない筈である)。図7(c)から、光電子ホログラフィーから予測された4配位サイトだけではなく、6配位サイトを想定した場所にも原子像が観測されることが分かる。6配位サイトについては、Mn:Bi2Te3におけるMnの侵入サイトにおいても観測されている。

図7 (a) z = 0.7 Åの原子像、及び、(b) 想定される置換型原子配列。(c) z = 2.9 Åの原子像、及び、(d) 想定される侵入型原子配列。

3.3 トポロジカル絶縁体InドープBi2Se3

In:Bi2Se3も同様にトポロジカル絶縁体であるが、Inの添加量を変えることによってトポロジカル相転移が生じる。トポロジカル相転移とは、バルクのギャップが一度閉じてバンド反転した後に再びギャップが開く現象であり、InxBi2-xSe3では、x ≈ 3−7%でトポロジカル相転移が起こることが実験的に確認されている。一方、第一原理計算に基づいたトポロジカル相転移点の見積もりは、x ≈ 12.5%となっており、実験値と大きく異なっている。計算は、InがBiとランダムに置換していると仮定しているが、Inの占有サイトには偏りがあることが想定される。

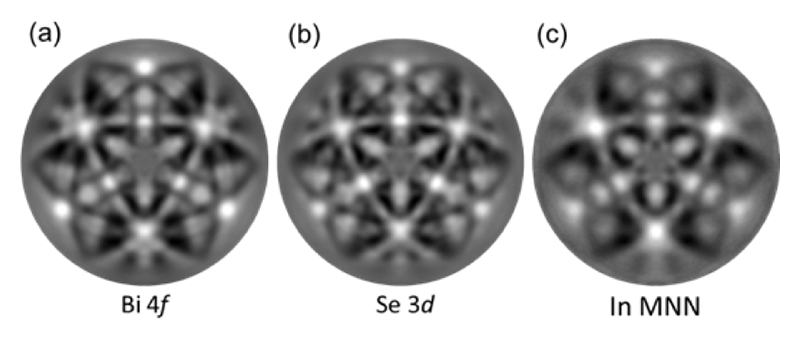

Inを16%添加した試料に対し光電子ホログラフィーで測定した結果を、図8に示す。Bi、Se、Inのホログラムパターンはいずれも酷似しており、カチオンであるInはBiサイトに置換されていることが示唆される。また、Ag:Bi2Se3のケースと異なり、層間サイトなどにほどんど侵入しないことも分かった。

図8 In:Bi2Se3からの光電子ホログラム。(a) Bi 4f、(b) Se 3d、(c) In MNN。

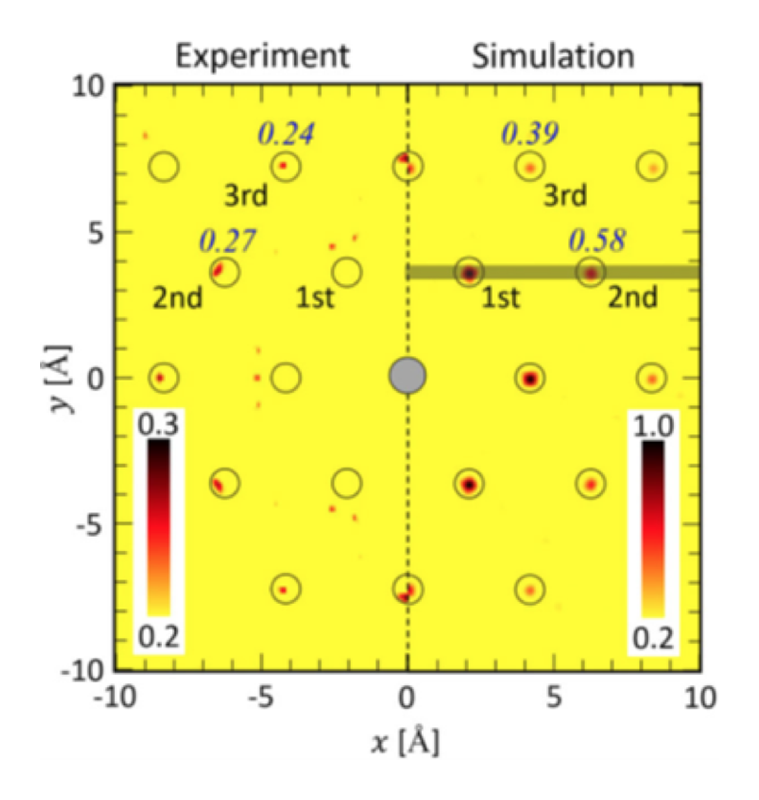

一方、Inを18%添加した試料に対して、蛍光X線ホログラフィーによって得られた原子像を図9に示す。理論計算には明瞭に再生されている近接のBi原子像は、実験データには観測されない。このため、In周辺の局所構造は、本来のBi2Se3の格子から大きく変調していると考えられる。また、Inは分散して置換するより、隣り合って置換する方がエネルギー的に安定であることが第一原理計算によって予測されている。もし、そのような状態になっているのであれば、Biよりも原子番号の小さなInの像は弱く再生されるため、本結果は、そのような状態を反映している可能性がある[9][9] K. Kimura et al.: Surf. Interface Anal. 51 (2019) 51-55.。

図9 蛍光X線ホログラフィーから得られたIn周辺の原子像。(左) 実験値。(右) 計算値。

4. まとめ

本長期利用課題(2015A0116~2017B0116、2015A0124~2017B0124、2016A0128~2017B0128)では、原子分解能ホログラフィーのサイト選択性という高度化に取り組み、特に後半期には、蛍光X線ホログラフィーと光電子ホログラフィーの相乗研究を推し進めた。本稿では特に、超伝導グラファイト層間化合物、トポロジカル絶縁体のドーパントの解析結果について紹介した。当初は、蛍光X線ホログラフィーはバルク敏感、光電子ホログラフィーは表面敏感という特徴を相補的に利用するというアイデアしかなかった。しかしながら、同一試料の測定から、両ホログラムに含まれる物理情報の性格は大きく異なり、有効に相互利用することにより正しく構造を導けることが分かった。例えば、大きな格子歪みを有するトポロジカル絶縁体は、原子ゆらぎに敏感な蛍光X線ホログラフィーのみでは、鮮明な原子像が得られないため構造決定が困難である。そこに、光電子ホログラフィーの結果が適切なガイド役を果たすことよって、正確な局所構造の描像が見えてくる。この点は、本連携研究の大きな収穫であったと言える。一方で、開発したサイト選択技術をうまく相乗研究に乗せられると良かった。この取り組みには、もう少し時間が必要と感じる。

謝辞

本長期利用課題研究を遂行するにあたり非常に多くの研究者の協力を得た。特に本稿の成果を上げる上で、奈良先端科学技術大学院大学 大門寛氏、JASRI 松下智裕氏、同 室隆桂之氏、同 田尻寛男氏、同 鈴木基寛氏、同 水牧仁一朗氏、同 中村哲也氏、広島市立大学 八方直久氏、熊本大学 細川伸也氏、名古屋工業大学 木村耕治氏、ドイツ放射光施設 Jens Stellhorn氏には、放射光実験及び解析において協力を得た。また、岡山大学 久保園芳博氏、東北大学 福村知昭氏、モスクワ州立大学 Lada V. Yashina氏には、最先端の試料を提供して頂いた。

参考文献

[1] K. Hayashi and P. Korecki: J. Phys. Soc. Jpn. 87 (2018) 061003.

[2] F. Matsui et al.: Catalyst & Catalysis 59 (2017) 76-81.

[3] N. Happo et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 57 (2018) 058006.

[4] T. Nishioka et al.: Materialia 3 (2018) 256-259.

[5] J. R. Stellhorn et al.: J. Appl. Cryst. 50 (2017) 1583-1589.

[6] T. Muro et al.: Rev. Sci. Instrum. 88 (2017) 123106.

[7] F. Matsui et al.: Sci. Rep. 6 (2016) 36258.

[8] T. He et al.: Phys. Rev. B 97 (2018) 104503.

[9] K. Kimura et al.: Surf. Interface Anal. 51 (2019) 51-55.

名古屋工業大学 大学院工学研究科

〒466-8555 愛知県名古屋市昭和区御器所町

TEL : 052-735-5308

e-mail : khayashi@nitech.ac.jp

自然科学研究機構 分子科学研究所

〒444-8585 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38

TEL : 0564-55-7201

e-mail : matui@ims.ac.jp