Volume 21, No.2 Pages 96 - 100

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

長期利用課題報告2

X線分光法による臨界価数ゆらぎによる新しい量子臨界現象の実験的検証

Experimental Examination of New Quantum Critical Phenomena of Critical Valence Fluctuations by X-ray Spectroscopy

九州工業大学 大学院工学研究院基礎科学研究系 Department of Basic Sciences, Kyushu Institute of Technology

- Abstract

- 電子のスピンのゆらぎによって引き起こされる量子臨界現象の枠組みに従わない、新しいタイプの量子臨界現象が希土類化合物で複数観測され、大きな謎となっている。最近、希土類元素の4f電子とまわりの伝導電子の電荷移動の効果によって新しい量子臨界現象が引き起こされるという理論が提案された。本長期利用課題では、この希土類元素イオンの価数のゆらぎによる量子臨界現象をX線分光法を用いて実験的に検証し、非従来型の量子臨界現象の起源に迫ることを目指した。高圧・強磁場・低温の多重極限環境下での物質探索、および希土類元素イオンの価数の精密測定を行った結果、周期結晶および準周期結晶において価数に由来する興味深い現象を発見したので報告する。

1. はじめに

物質に圧力や磁場をかけて磁気秩序相への2次相転移の温度を絶対零度まで抑制した点を磁気量子臨界点とよぶ。量子臨界点近傍では、低温で電気抵抗や比熱などの物理量が通常金属とは異なる、量子臨界現象とよばれる興味深い振る舞いを示すことが知られており、これまで物質中の電子のスピン(注1)(注1)スピン/価数/中間価数状態

電子は負電荷を帯びており、量子力学的な内部自由度として、上向きスピン状態、下向きスピン状態をもつ。たとえばYb原子の最外殻電子配置は4f146s2であり、Yb3+イオンは4f13の電子配置となる。このときYbの価数は3価であり、スピンをもっている(磁性状態)。一方、固体中でYbの価数は2価となる場合もあり、このとき4f14の電子配置が実現して閉殻となるので、全体としてスピンが打ち消しあった状態(非磁性状態)となる。量子力学的な効果によって、固体中のYbの価数は2価と3価の間の非整数値をとる場合があり、これを中間価数状態とよぶ。のゆらぎがその起源であると考えられてきた。ところが、前世紀末から今世紀にかけて希土類元素のYb(イッテルビウム)を含む化合物において従来型の磁気的な量子臨界現象とは異なる新しいタイプの量子臨界現象が生じることが相次いで発見され、物性物理学における強相関電子系の分野で大きな問題となっている。

最近、物質中のYbの4f電子がまわりの伝導電子と混成することにより生じる電荷移動のゆらぎ、すなわちYbの価数(注1)(注1)スピン/価数/中間価数状態

電子は負電荷を帯びており、量子力学的な内部自由度として、上向きスピン状態、下向きスピン状態をもつ。たとえばYb原子の最外殻電子配置は4f146s2であり、Yb3+イオンは4f13の電子配置となる。このときYbの価数は3価であり、スピンをもっている(磁性状態)。一方、固体中でYbの価数は2価となる場合もあり、このとき4f14の電子配置が実現して閉殻となるので、全体としてスピンが打ち消しあった状態(非磁性状態)となる。量子力学的な効果によって、固体中のYbの価数は2価と3価の間の非整数値をとる場合があり、これを中間価数状態とよぶ。のゆらぎによって新しい量子臨界現象が発現することが理論的に示され、上述の懸案となっている非従来型の量子臨界現象を統一的に説明する機構として注目を集めている[1][1] S. Watanabe and K. Miyake: Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 186403-1-4.。この理論によれば、Ybの価数が不連続な跳びを示す価数転移とよばれる相転移現象を示す物質に圧力や磁場を印加して相転移の温度を絶対零度まで抑制すると、価数量子臨界点が出現し、その近傍で非従来型の量子臨界現象が現れることが予言されている。また、同じ希土類元素のCe化合物でも同様の現象が現れる可能性が指摘されている。

そこで、本長期利用課題では、X線分光法を用いて臨界価数ゆらぎの理論の実験的検証を行い、新しい量子臨界現象の起源を実験により解明することを目指した。具体的には、高圧・強磁場・低温の極限環境下で、非従来型の量子臨界現象を示す複数の候補物質の希土類元素の価数を精密に測定し、価数転移の量子臨界点の探索を行った。X線分光法による希土類元素の価数測定とマクロ物性の測定を行うことにより、圧力-磁場-温度の3次元相図を正確に決定し、価数転移の量子臨界点近傍で磁化率などの物理量に価数ゆらぎに起因する異常な量子臨界現象が発現する可能性を検証した。また、そのために必要なビームライン要素技術の高度化にも取り組んだ。主な成果を以下にまとめる。

2. 価数転移の臨界点の発見

非磁性のYb系金属であるYbNi3Ga9に着目してYbの価数転移の臨界点の探索を行った。常圧におけるYbイオンの価数は2価(非磁性)と3価(磁性)の中間価数状態をとるが(注1)(注1)スピン/価数/中間価数状態

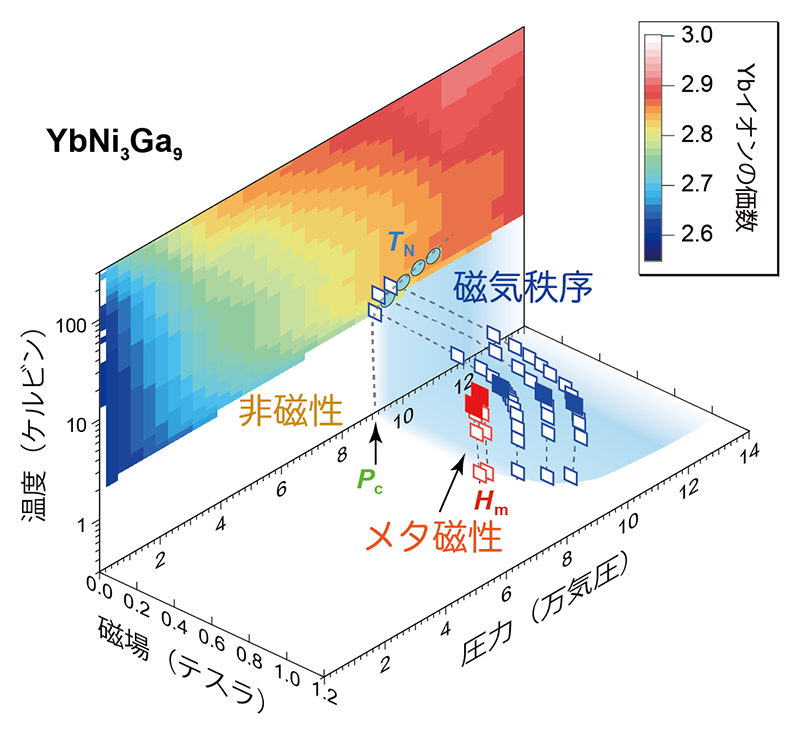

電子は負電荷を帯びており、量子力学的な内部自由度として、上向きスピン状態、下向きスピン状態をもつ。たとえばYb原子の最外殻電子配置は4f146s2であり、Yb3+イオンは4f13の電子配置となる。このときYbの価数は3価であり、スピンをもっている(磁性状態)。一方、固体中でYbの価数は2価となる場合もあり、このとき4f14の電子配置が実現して閉殻となるので、全体としてスピンが打ち消しあった状態(非磁性状態)となる。量子力学的な効果によって、固体中のYbの価数は2価と3価の間の非整数値をとる場合があり、これを中間価数状態とよぶ。、高圧力を加えることによって3価状態へと近づくとともに磁気秩序が誘起されることが期待される。本研究グループは、10万気圧級の高圧力を用いることでYbNi3Ga9において圧力誘起磁気秩序を発見し、さらにその臨界圧力に近づくとともにYbの価数が3価状態へと連続的に変化していくことをX線吸収分光測定によって明らかにした(図1)[2][2] K. Matsubayashi et al.: Phys. Rev. Lett. 114 (2015) 086401-1-5.。これらの結果は、良質な試料と、独自に開発した圧力装置および大型放射光施設SPring-8 BL39XUの高輝度X線と高精度計測技術を利用することで初めて実現した。さらに、極低温、高圧、磁場を組み合わせた多重極限環境下における精密な物性測定から、圧力誘起磁気秩序が出現する圧力よりもわずかに低圧側の非磁性相(常磁性金属相)において、磁化の急激な増大が発現することを発見した(図1)。また、磁場依存性における履歴現象(ヒステリシス)の存在と磁場中における磁化率の温度依存の発散的振る舞い(無限大へと増大する振る舞い)から、発見された磁化の急激な増大は1次相転移であり、その相線は臨界点をもって終端することがわかった(図1)。また熱力学的な関係式の解析によって、メタ磁性の起源としてYbの価数転移が生じている可能性を見出した。この結果は、Ybの価数のゆらぎ、すなわち4f電子の電荷移動のゆらぎが発散する(無限大となる)臨界点で、スピンの一様なゆらぎを表す磁化率も同時に発散する(無限大となる)という、臨界価数ゆらぎの理論[1][1] S. Watanabe and K. Miyake: Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 186403-1-4.が予言した新現象を直接観測したものと考えられる。これらの実験事実は、価数クロスオーバー領域において磁場を加えると価数の1次相転移が誘起されるという理論予測[3][3] S. Watanabe et al.: Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 236401-1-4.とも一致しており、磁気転移点近傍に潜む価数の不安定性の存在を示す重要な結果であると考えられる。

図1 温度、圧力、磁場を複合的に制御した多重極限環境下での実験から明らかとなったYbNi3Ga9の状態を示した図(相図)。磁気秩序はPc(~9万気圧 = 9 GPa)以上の高圧、TN(~数ケルビン(K))以下低温領域において出現する。また、Pcよりもわずかに低圧側の非磁性相ではHm(~0.7テスラ(T))において磁化の急激な増大(メタ磁性)が発現することを発見。1次相転移線(赤の中白の四角のデータを結んだ線)が昇温につれて臨界点(赤塗りの四角)で終端している。

3. 準結晶における磁場誘起の価数クロスオーバー領域の発見

物質には、通常の金属のように原子が周期的に配列した結晶構造ではなく、周期性をもたない原子の配列構造をもつものが存在することが1984年に発見された。これらの新しい物質を準結晶とよぶ。臨界価数ゆらぎの理論[4][4] S. Watanabe and K. Miyake: J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013) 083704-1-4.によれば、Ybを含む準結晶Yb15Au51Al34において通常の周期結晶で実現する価数量子臨界点ではなく、量子臨界「点」が多数凝集して広大な量子臨界点「集団」を形成している可能性が高いことが指摘されている。そこに磁場を印加すると、各量子臨界点から価数クロスオーバー温度が誘起され、その温度を境に低磁場側ではYbの価数が3価に近い状態(近藤状態)であったものが、高磁場側では価数が減少した状態(価数揺動状態)(注2)(注2)近藤状態/価数揺動状態

局在したf電子のスピンと伝導電子のスピンとの交換相互作用によりスピン1重項が形成される現象を近藤効果とよぶ。Yb化合物の4f電子のエネルギー準位が高い位置にある場合には、近藤効果を通じて形成された重い電子状態は、4f電子の局在性を強く反映する。この状態を近藤状態とよび、一般にYbの価数は3価に近い値をとることが多い。一方、4f電子のエネルギー準位が比較的浅い位置にある場合には、伝導電子との混成が強まり、重い電子状態はより遍歴的になる。この状態を価数揺動状態とよび、Ybの価数はより小さな値をとる。へと移り変わることが予想される。これは通常、Yb系物質に磁場をかけると、4f電子がゼーマンエネルギーの利得を得るためにYbの価数が増加し、強磁場の極限で3価となる振る舞いとは逆の、非自明な効果である。しかもそれらが多数密集することにより、広い磁場範囲で出現すると予想されている。

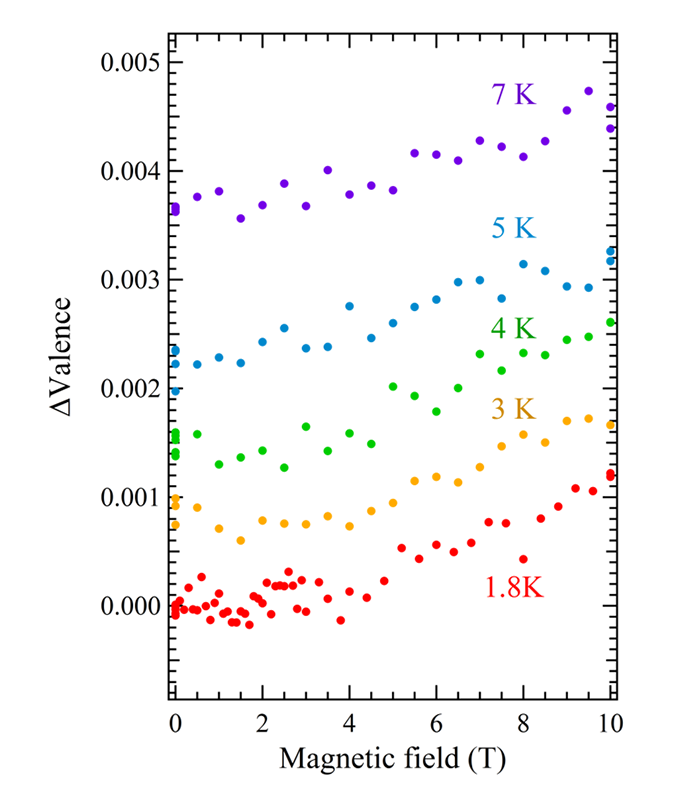

そこで、この質的に新しい量子臨界現象を実験により検証するため、低温(1.8 K ≤ T ≤ 7 K)、磁場(0 T ≤ H ≤ 10 T)下においてX線吸収分光測定を行い、Ybの価数を非常に高い精度(分解能~0.0003)で測定した。その結果、温度を下げるにつれてYbの磁場変化が平坦な領域が顕在化し、T = 1.8 Kでは約4 Tにわたってほぼ平坦な領域が出現することがわかった(図2)[5][5] T. Watanuki et al.: in preparation.。これは上述した、磁場下でのYbの価数の非自明な減少の効果とゼーマン効果による(自明な)増加の効果が広い磁場「領域」で相殺した結果と考えられる。

図2 準結晶Yb15Au51Al34のYbの価数の磁場依存性。T = 1.8 Kのゼロ磁場のデータを原点とし、T = 3 Kから7 Kのデータは見やすくするためにそれぞれ上方にシフトさせて表示している。低温になるにつれて弱磁場領域でYbの価数の磁場依存性が平坦になり、T = 1.8 Kでは約4 Tにわたって平坦になっている。

マクロ物性測定による相図と価数についての相図との比較から量子臨界現象を理解することは、本長期利用課題の目的の一つである。そこでマクロ測定である磁歪測定との比較も準結晶Yb15Au51Al34で行った。歪みの磁場依存性は通常ゼーマンエネルギー利得により磁場の2乗に比例する。しかしながら、測定の結果、降温につれて低磁場側で磁場の2乗に比例しない振る舞いを発見した。このことはX線吸収分光により測定された価数の非自明な振る舞いと矛盾しない。さらに、低温におけるその特徴的な磁場が価数測定と磁歪測定でほぼ一致した。

これらの結果は、準結晶Yb15Au51Al34で価数量子臨界点「集団」が形成されていることを実験により捉えたものと考えられる。これまで認識されてきた量子臨界「点」ではなく、拡がりのある量子臨界点「集団」を形成するという、従来の理解を超えた新概念の形成につながる成果として重要である。

4. ビームラインの要素技術の高度化

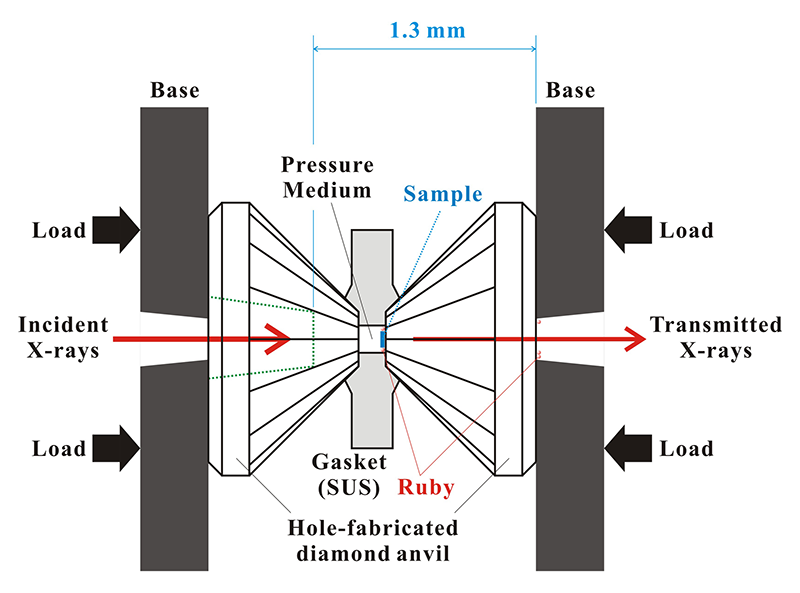

(1)極低温・高圧下のCe化合物のX線吸収分光測定のためのダイヤモンドアンビルセルの開発

X線によるダイヤモンドアンビルセル(図3)を用いた高圧下での測定では、従来、ダイヤモンドの厚みのために、X線分光測定可能領域が、透過能の高い7 keVより高エネルギー領域に限られていた。これを改善し、低エネルギー(E = 5.7 keV付近:Ce-L3端)でも利用できるようにX線光路のみダイヤモンド厚みを薄くする穴付ナノ多結晶ダイヤモンドアンビルセルの設計を行った。対向しているダイヤモンド全体で厚みをこれまでの2.0 mmから1.3 mmとした。これにより、透過X線強度を1桁高くすることに成功した[6][6] 河村直己:高圧力の科学と技術 25 (2015) 38-48.。また従来、単結晶ダイヤモンドを用いた穴付アンビルは比較的割れやすく、高圧までの利用に耐えられないことが多かった。具体的には、約4 GPa程度でダイヤモンドが割れて、目標圧力である8 GPaまで到達していなかった。一方、ナノ多結晶ダイヤモンドの場合、単結晶とは異なり劈開性がなく硬度も高いため、部分的に穴加工を施した場合でも破損しにくい[6,7][6] 河村直己:高圧力の科学と技術 25 (2015) 38-48.

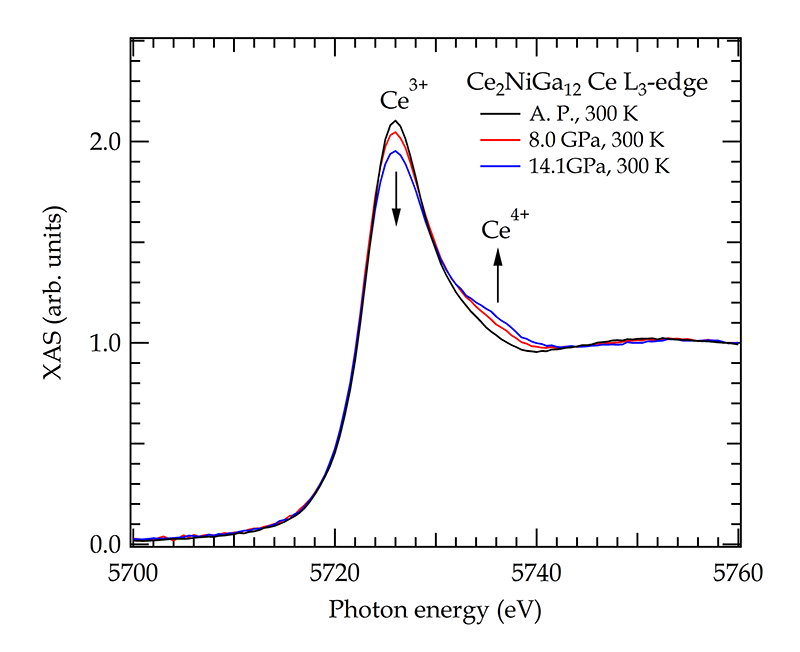

[7] T. Irifune et al.: Nature 421 (2003) 599-600.。さらに、ナノ多結晶ダイヤモンドはグリッチと呼ばれるノイズを吸収スペクトルに発生させないので[8][8] N. Ishimatsu et al.: J. Synchrotron Rad. 19 (2012) 768-772.、価数の圧力変化による吸収スペクトルの微細な違いを検出し易い特長もある。それらの特長を活かし、上記の穴付ナノ多結晶ダイヤモンドを用いることで、圧力P = 18.6 GPaまでのCe-L3端でのX線吸収分光スペクトルの取得に成功した(図4)。光子検出器にイオンチャンバーを用いる透過法にて高いS/N比をもつスペクトル取得に成功した。実際にCe2NiGa12のCeの価数が、圧力の増加につれて4価に近づくという結果を得た[9][9] N. Kawamura et al.: Journal of Physics: Conference Series 568 (2014) 042015-1-5.。この技術により、Ce化合物の高圧力・低温下(P~19 GPaかつT~3 K)でのX線吸収分光測定が可能となった。この開発により、X線分光測定が可能な領域をE = 5.7 keV付近まで広げることができたので、Ceをはじめとする希土類元素をほぼ全てカバーできるようになり、希土類物質のX線吸収分光測定を高圧下で行うことが可能となった。今後幅広い系でこの測定技術を用いて実験が行われることが期待される。

図3 高圧力下のX線吸収分光測定のためのダイヤモンドアンビルセル。ダイヤモンドの厚みを従来の2.0 mmから1.3 mmへと薄くした結果、透過X線強度を1桁高くすることに成功した。

図4 Ce2NiGa12におけるCe-L3端のX線吸収分光スペクトル。常圧で温度T = 5.8 K(黒の実線)、圧力P = 7.7 GPaで温度T = 3.4 K(赤の実線)、圧力P = 14.9 GPaで温度T = 3.8 K(青の実線)の結果を示す。圧力が増加するにつれてCeの3価のピーク強度が減少し、4価のピーク強度が増加しており、Ceの価数が圧力によって増加することを示している。

このほか、(2)X線発光分光測定を低温(~11 K)・高圧(~16 GPa)下、および低温(~2 K)・強磁場(~10 T)下の環境下でYb化合物に対して実現した。Ce化合物についてもX線発光分光測定を行い、従来の報告よりも高精度かつ高分解能な測定結果が得られた。さらに、(3)部分蛍光収量による高分解能X線吸収分光(Partial Fluorescence Yeild; PFY)測定を行い、計測時間を短縮する(従来の約1/4)とともに高精度の価数測定を実現した。

5. まとめ

本長期利用課題において、温度・圧力・磁場空間でのYbの価数測定と磁化率測定を行うことによってYbNi3Ga9で1次の価数転移の臨界点を発見した。臨界点においてYbの価数ゆらぎが発散すると同時に、4f電子のスピンゆらぎも発散するという臨界価数ゆらぎの理論予測も観測することができた。非従来型の量子臨界現象を示すYb化合物はYbの価数転移の量子臨界点近傍に位置していると考えられるが、現在、元素置換および圧力・磁場・温度を制御することにより相図中でYbの価数のクロスオーバー側から価数転移の側に近づくべく探索が進められている状況である。いわば相転移が「ない」側から「ある」側へアプローチが試みられている。一方、本長期利用課題により、圧力・磁場・温度の3次元空間において1次の価数転移と臨界点が存在することをYbの価数の直接測定によって明らかにし、その動かぬ証拠を掴んだ意義は大きい。これにより相転移が「ある」側から「ない」側へアプローチする道が拓けた。今後、圧力・磁場・温度を制御して価数転移の臨界点を絶対零度まで抑制して量子臨界点を同定し、そこで磁化率のほか電気抵抗や比熱などの物理量の温度依存性を測定することで臨界価数ゆらぎの理論の完全な検証を行うことが残された重要な課題である。価数量子臨界点へ向けて価数転移が「ある」側と「ない」側双方向からアプローチする研究を推進していくことで、非従来型の量子臨界現象の起源の全容が解明されることが期待される。

さらに、準結晶Yb15Au51Al34において、通常の周期結晶で実現する価数量子臨界点ではなく、量子臨界「点」が多数凝集して広大な量子臨界点「集団」を形成していることを示唆する測定結果が得られた。この量子臨界点「集団」は、圧力を約1.6 GPa印加しても常圧と同じ非従来型の量子臨界現象が強固に保たれるという、驚くべき最近の実験結果を説明する理論提案として注目を集めていたが、今回Ybの価数測定によりその兆候を捉えた意義は大きい。これまで周期結晶で理解されてきた量子臨界現象の概念が、準結晶系にも普遍性をもつ可能性を含めて、強相関電子系と準結晶系の融合による新しい研究領域の開拓につながることが期待される。

また本長期利用課題により、Ceをはじめとする希土類化合物のX線吸収分光測定を18 GPaまでの高圧力下で室温から3 Kまでの低温の温度領域で行うことが可能となった。X線発光分光および部分蛍光収量による高分解能X線吸収分光(PFY)測定による高精度の価数評価法の実現を含め、今回達成したビームライン要素技術の高度化により、Ce化合物における価数量子臨界点の探索や、ほかの希土類化合物での多重極限環境下での精密な価数測定など、今後幅広い分野への貢献が期待される。

謝辞

本報告の成果は、長期利用課題(課題番号2012B0046~2015A0046)により、SPring-8 BL39XUで得られたものである。本長期利用課題の実験を遂行していただいた、長期利用課題メンバー松田康弘(東大物性研)、松林和幸(電通大情報理工)、本多史憲(東北大金研)、広瀬雄介(新潟大理)、光田暁弘(九大理)、綿貫徹(日本原子力研究開発機構)、石松直樹(広島大理)、水牧仁一朗(高輝度光科学研究センター)、河村直己(高輝度光科学研究センター)、ならびに竹内徹也(阪大低温センター)各氏に感謝する。

参考文献

[1] S. Watanabe and K. Miyake: Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 186403-1-4.

[2] K. Matsubayashi et al.: Phys. Rev. Lett. 114 (2015) 086401-1-5.

[3] S. Watanabe et al.: Phys. Rev. Lett. 100 (2008) 236401-1-4.

[4] S. Watanabe and K. Miyake: J. Phys. Soc. Jpn. 82 (2013) 083704-1-4.

[5] T. Watanuki et al.: in preparation.

[6] 河村直己:高圧力の科学と技術 25 (2015) 38-48.

[7] T. Irifune et al.: Nature 421 (2003) 599-600.

[8] N. Ishimatsu et al.: J. Synchrotron Rad. 19 (2012) 768-772.

[9] N. Kawamura et al.: Journal of Physics: Conference Series 568 (2014) 042015-1-5.

(注1)スピン/価数/中間価数状態

電子は負電荷を帯びており、量子力学的な内部自由度として、上向きスピン状態、下向きスピン状態をもつ。たとえばYb原子の最外殻電子配置は4f146s2であり、Yb3+イオンは4f13の電子配置となる。このときYbの価数は3価であり、スピンをもっている(磁性状態)。一方、固体中でYbの価数は2価となる場合もあり、このとき4f14の電子配置が実現して閉殻となるので、全体としてスピンが打ち消しあった状態(非磁性状態)となる。量子力学的な効果によって、固体中のYbの価数は2価と3価の間の非整数値をとる場合があり、これを中間価数状態とよぶ。

(注2)近藤状態/価数揺動状態

局在したf電子のスピンと伝導電子のスピンとの交換相互作用によりスピン1重項が形成される現象を近藤効果とよぶ。Yb化合物の4f電子のエネルギー準位が高い位置にある場合には、近藤効果を通じて形成された重い電子状態は、4f電子の局在性を強く反映する。この状態を近藤状態とよび、一般にYbの価数は3価に近い値をとることが多い。一方、4f電子のエネルギー準位が比較的浅い位置にある場合には、伝導電子との混成が強まり、重い電子状態はより遍歴的になる。この状態を価数揺動状態とよび、Ybの価数はより小さな値をとる。

九州工業大学 大学院工学研究院基礎科学研究系

〒804-8550 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1

TEL : 093-884-3442

e-mail : swata@mns.kyutech.ac.jp