Volume 20, No.1 Pages 69 - 73

2. 研究会等報告/WORKSHOP AND COMMITTEE REPORT

XRM2014およびBig Data Satellite Workshop会議報告

12th International Conference on X-Ray Microscopy 2014 (XRM2014) and Big Data Satellite Workshop

2014年10月26~31日の期間、オーストラリアのメルボルンにて、XRM2014が開催された。また、それに先立って、10月25~26日にはBig Data Satellite Workshopが同市で開催された。本稿では、この2つの会議について報告したい。

1. XRM2014に関する報告

第12回X線顕微鏡国際会議(The 12th International Conference on X-Ray Microscopy, XRM2014)が、2014年10月26~31日まで、オーストラリア・メルボルンのMelbourne Convention and Exhibition Centreで開催された(図1、2)。この会議は、第1回が1983年にドイツ・ゲッチンゲンで開催され、2回目の1987年以降3年毎に開催、2005年には日本・姫路で第8回の国際会議が開催された。2008年スイス・チューリッヒでの開催以降は、この研究分野の加速する進展事情を考慮して、2年毎の開催となり、2010年アメリカ・シカゴ、2012年中国・上海を経て本会議の開催となった。

図1 XRM2014の会場となったMelbourne Convention and Exhibition Centre。

図2 ポスターセッションの様子。

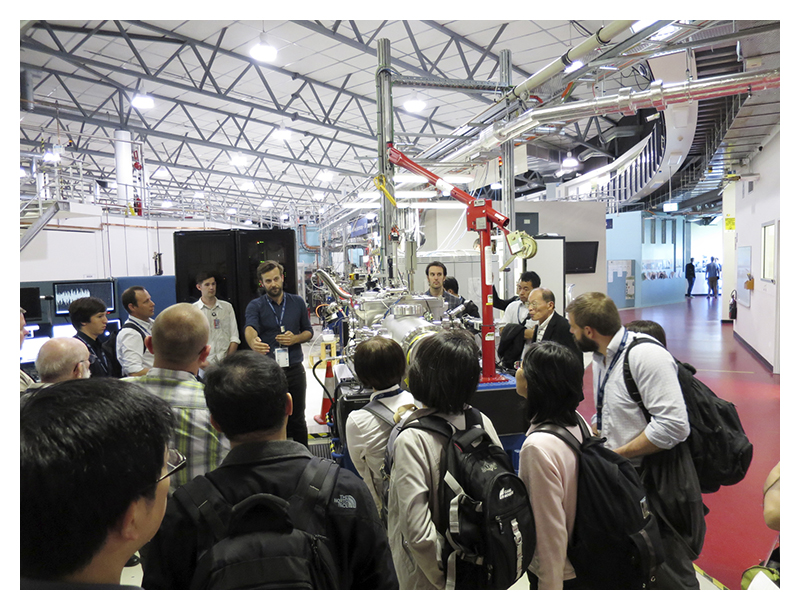

会議日程は、初日がレセプション、2日目から最終日が本会議であり、中日は、セッションが午前中で終了し、夕方からバンケット、最終日もセッションは午前中のみで、午後はメルボルン郊外の放射光施設Australian Synchrotronの見学ツアーがプログラムされた(図3)。

図3 Australian Synchrotron見学ツアーの様子。

初日のレセプション会場は、本会議の会議場前で行われた。今回の会議では、アブストラクト集は印刷せず、電子ファイルの配布のみという試みがなされ、その浮いた費用で、会場にバリスタを招聘するという粋な(?)計らいもなされた。アブストラクト集は、Webからダウンロード可能である[1][1] http://www.xrm2014.com/program/。4日目のバンケットはメルボルン市内のRydges Melbourne HotelのBroadway Roomという会場で開催された。参加者は皆、ジャズの生演奏とオーストラリアワインに酔いしれつつ、メルボルンの夜を楽しんだ。また、ここでは、次々回のXRM2018開催地発表というサプライズ演出がなされた。XRMは2年毎の開催ということから、充分な準備期間の確保のために、会議開催中に次々回の開催地が決定される。開催地決定方法は、伝統的に参加者各1票ずつの投票で決定されるが、発表は最終日のClosing Ceremony中でされるのが通例だった。プレゼンターのIan McNulty氏から、“Tokyo”、というつかみのジョークで一旦会場が沸いた後、2つの候補地(アメリカ・ニューヨークとカナダ・サスカチュワン)の間で票が接戦だったことが述べられ、開催地はサスカチュワンに決定したと発表された。

XRM本会議でなされた全ての話題について触れることは本報告書では不可能であるため、筆者が特に印象に感じた話題について報告する。今回は口頭発表が73件(うち、招待講演21件)と、それとは別に、X線顕微鏡の分野において、世界的に大きな功績を挙げつつも他界されたSteve Wilkins教授とAlan Michette教授のための記念講演が特別に行われた。XRMでは伝統的に口頭発表のパラレルセッションは行わない方針であったが、開発・応用を含め、X線顕微鏡分野の研究内容の多様化を受け、前々回より一部パラレルセッションが組まれるようになり、今回も48件は2つのセッションに分かれての発表となった。ただ、例えばBio imagingとPhaseのセッションなど、おそらく一方に興味を持つ人であれば他方も興味があるであろうテーマがパラレルになったりと、非常に悩まされるケースもあった。着実に性能を高めてきたX線顕微鏡は、現在利用者、利用分野も格段に増えてきており、ここ数回の会議の間にアプリケーションの報告例がかなりの割合を占めるようになった。本会議では、全22件のオーラルセッションのうち、10件がアプリケーションに関するセッションであった。利用例は細胞、生物、材料、鉱物などの他、環境、エネルギー、特に電池の報告例は前回の頃から非常に多くなっており、これらの分野における世界的な関心の高まりが伺える。

ポスター発表は計240件の登録があり、3日目(124件)と5日目(116件)の夕方にポスターセッションがプログラムされた。前回は毎日セッションが行われたが、今回のように1日おきにすることでポスターの見落としが少なくじっくり見ることができた。

XFEL関連については、前回の会議では相当の時間を割いて各地のXFEL施設関連の報告がなされたが、今回は全体の印象として既に多々ある光源の中の1つといった趣で裾野への広がりを見せており、最先端技術利用の浸透の速さを思い知らされた。

前回から特に大幅な裾野の広がりを感じたのはPtychography(タイコグラフィ)であろう。これは、レンズを使わずコヒーレントなX線を照射した試料の回折強度データから繰り返し演算によって試料の情報を得るCoherent Diffraction Imaging(CDI)の技術を応用して、試料への照射領域をオーバーラップさせながらスキャンし、そのオーバーラップ部分の情報を用いることで位相回復の精度を格段に向上させる技術である。これらの手法は、2008年スイスでの会議から開発や利用例の報告が急激に増えてきたが、今回はオーラルだけで15件、また、専用のセッションも設けられた。基礎技術、応用ともに内容もバリエーション豊かであった。空間分解能は5 nm程度とのことであるが、もう少しで1 nmハーフピッチが見えそう、とスライドに出している発表もあった。応用例では、半導体、骨、クライオCTを用いた細胞への利用などがあった。他の3Dイメージング手法である投影型X線CT、ホロトモグラフィ、FIB-SEMとPtychographic X-ray CTを組み合わせることで、チョークの構造をマルチスケールで観察する発表もあった。また、Ptychographyを利用して、光学素子の特性(集光ビームサイズ、収差)を評価する報告例も多くあり、これまでのナイフエッジスキャン法やテストパタンによる評価法と並ぶ素子評価法として広く市民権を得てきた感がある。

今回よく耳にしたキーワードの1つに、“multimodal imaging”あるいは“simultaneous imaging”がある。これは一度の測定で試料に関するより多くの情報を得るために、従来の吸収コントラストと、軽元素や有機系試料に感度が高い位相コントラスト、さらに暗視野や小角散乱コントラストを同時に測定してしまおうというものである。技術的に特に新しいものではなく、実際これまでもこの類の発表はあったが、今回特に発表が多かった背景にはX線顕微鏡が本格的に利用フェーズに入り、利用者のニーズに沿った開発が各地で行われている証左であろう。また、前述したPtychographyでこれが可能であることも大いに関係していると思われるが、これにさらに別の検出器を置いて蛍光X線や吸収端構造も同時に測定しようという報告も多くあった。また、必ずしも同時測定でない場合もあるが、SEMや蛍光顕微鏡などとの組み合わせの例も見受けられた。目的として共通するのは、それぞれの持つ長所と短所をうまく相補することでこれまで見えなかったもの、できなかったものを可能にしようということである。ただ、ベースとなる走査型光学系で3DCT測定を行う際はどうしても測定時間が膨大になる。蛍光X線による各元素の美麗な3DCT像のムービーも多く見られたが、大抵はスキャン数、あるいはCT投影数が極端に少なく、しかも測定時間が数~10時間程度かかっている。これらのシステムの多くは、ポジションセンサなどで位置補正を行いながら測定するのが主流なので、ドリフトの影響などをほとんど考えなくてもよいことも、長い測定時間に対する抵抗感を薄くしているのかも知れない。それこそ発表や論文などに使うような、記念碑的なデータは取れるかもしれないが、実用的とは言い難い。最終日の発表で、シートビーム照射とX線カラーカメラを使うことでスキャンなしで試料の任意の断面の蛍光X線像を測定し、一方向のスキャンのみで3Dの蛍光X線イメージングを行う報告があったが、このようにスキャン軸を減らすような手法が測定の短時間化の1つのヒントになるのではないだろうか。

CTについてもin-situ、ex-situ、time-resolvedなど、いわゆる4D-CTにおいて、それぞれ多くの報告があった。Advanced Light Source(ALS)のD. Parkinson氏らは、2000 Kの条件で測定が可能な試料セルを開発し、高温高圧下でミクロンオーダーの空間分解能で数分での測定を可能にし、セラミックの合成欠陥など多くの利用例を紹介していた。また、ユーザー利用に近い技術として、Swiss Light Source(SLS)では、試料交換ロボットとレーザーを用いた試料の自動位置調整機構(試料のあおりを修正し、試料が回転中心上にくるように自動で設定する)により、大量の試料がほぼ自動でCT測定できるシステムを紹介していた。SLSのK. Mader氏は、この装置を使ってこれまで1,000以上の試料についてCT測定を行い、得られた3次元骨微細構造を使って形態学の観点から骨粗鬆症などの遺伝的リスクを調べるといった壮大な研究を報告し、これが今回のWerner Meyer-Ilse Memorial Awardの受賞講演となった。CT関連の報告で個人的に一番衝撃を受けたのは、ハエが飛んでいる間の筋肉の動きを動画で紹介した、SLSのG. Lovric氏らの報告である。time-resolved CTは、測定の方法として大きく2通りに分けられる。1つは比較的ゆっくりした動きのものを高速CTを繰り返して測定する方法。もう1つは、周期的な動きをする被写体に対し、動きの任意のフェーズにタイミングを合わせて各投影像を記録していく方法で、synchronized CTなどと呼ばれる。後者は観察可能な試料に制限はあるものの、非常に高速な動きを3Dで測定することが可能である。本報告では2.5秒の間に8,000枚の投影像を測定し、空間分解能3ミクロン、時間分解能300 µ秒を達成している。

光学素子開発に関しては、今回も幾つか面白い報告があった。スイスPaul-Scherrer Institute(PSI)のグループは毎回色々とユニークなフレネルゾーンプレート(FZP)を報告しているが、今回は、I. Mohasci氏らにより、line-doubled FZPとdouble-sided FZPの組み合わせによる色々なパタンのFZPが紹介されていた。line-doubled FZPはレジストで作成されたFZPパタン表面に重金属を蒸着させることによって、パタン厚さを同じにしたまま実効的に倍ピッチの重金属FZPを作るというもので、double-sided FZPはメンブレンの表裏両方にFZPパタンを作成することで実効的パタン厚さを倍にするというものである。これらを組み合わせることによって、ゾーンパタン深さと幅の比(アスペクト比)が通常の技術的限界の4倍まで可能になる。さらに、表と裏のパタンを適当に違うものにすることによってmulti-level FZPを作ることも可能で、6.2 keVで50%を超える集光効率が得られたとの報告があった。さらに、表裏のパタンを意図的に半ピッチずらしたパタンを組み合わせることによって、実効線幅をさらに半分にすることができ、これによって7 nmのスポットサイズが得られたとの報告があった。SLACのA. Sakdinawat氏らは、vertical directionally-controlled metal-assisted chemical etching(V-MaCE)という方法を用いて線幅25 nmに対してアスペクト比50以上というとんでもないFZP、あるいはspiral zone plateを作成し、そのSEM写真を発表していた。金属触媒で基盤上にまずパタンを形成し、それらがwet etchingの際にともに沈んでいくのを利用することで高いアスペクト比が可能とのことである。今回は作成した素子を実際に利用したデータは見られなかったが、これが実用化されればFZPにおいてまた一段階ブレークスルーが起きそうに思える。ドイツInstitut für RöntgenphysikのM. Osterhoff氏らは、Kirkpatrick-Baez(KB)ミラーとマルチレイヤーFZPの2段光学系で集光スポットサイズ5 nm以下という報告をしていた。マルチレイヤーFZPは、リソグラフィで作成する方法と比べると、高いアスペクト比と小さい再外線幅の加工に対して技術的に優位であると言われている。しかしながら、ゾーン数の多い大きな素子を作ることに関しては技術的に難しいことが難点である。彼らは無理に大きい素子を作らず、ある意味開き直って小さくても線幅の細かい素子の作成に注力し、この素子を有効に活用するために、前段のKBで一旦集光したビームを利用することで高い利用効率と微小集光スポットを実現している。同様な2段光学系として、KBミラーの集光点にクロス配置したwaveguideを設置し、これを仮想光源とすることで、高分解能かつスペックルのないホログラフィの報告が同じグループのM. Bartels氏らによってなされていた。この分野は日本からも毎回多く報告がなされており、兵庫県立大の高野秀和氏が全反射型FZPを使った10 nmオーダー二次元集光の報告を、また、大阪大の松山智至氏よりAdvanced KBシステムを用いたachromaticな結像顕微鏡の報告があり、タングステン微粒子を試料に用いてXANESイメージングの利用例などを示していた。

さて、前述したように測定のmultimodal化、multidimension化が進み、測定も早くなっていくと、データは質も容量も大変なことになってくる。共著の上杉より後述紹介のあるBig Data Satellite Workshopを主催したM. Stanpanoni氏が、本会議においてもBig Dataについて問題提起をしていた。一足早く大容量データ化の道を進んでいる電波天文関連の研究者の忠告を引用し、現状TB/h(毎時テラバイト)程度であるが、すぐにTB/s(毎秒テラバイト)の時代はやってくる、そのとき我々は膨大な量のデータとどう向きあっていくべきか。究極的には、クラウドの利用、コンピュータによるスクリーニングの自動化、といったことが必要であり、今のうちからこれらを準備しておくべきとのことであった。

学会の総評としては、数回前より言われていることであるが、一時期ものすごく勢いのあった高分解能化の更新といった内容については、多少勢いは落ち着いてきている印象はある。ただし、頂上の高さがあまり変わりなくても、ずいぶんと9合目10合目あたりの人数が増えた印象だ。数年前は数名に限られていたサブ10 nmの世界が、今回の発表では多くの報告例があった。数十nm分解能の報告はもはや驚きはなく、多くがアプリケーションとしての報告であった。Ptychographyがものすごい勢いで汎用化されていったことも大きいが、自分が思っていた以上のスピードで、X線顕微鏡とその周辺技術の性能は底上げされ、広く浸透していることが伺いしれた。X線顕微鏡の技術が洗練されるにつれ、立ち位置が徐々に明確になり、他の手法と組み合わせて長所短所を補完し合うなどの手法も多く報告されるようになってきた。X線顕微鏡が、光学顕微鏡や電子顕微鏡などのように分析ツールとして、本会議に参加しているコミュニティ以外から注目されるようになるには、今後、より一層アプリケーション側の人材との連携や発掘が重要になってくる。とはいえ、言っていることが矛盾するが、「他所から買ってきた装置を使ってこんなことあんなことをやってみた」というような話ばかりが増えてきた印象があった昨今、やはり、基礎的な要素技術に関する話や、ある意味突拍子もないアイデアの話が出てこない学会では寂しい。実は、前回まではアプリケーションのセッションが回を追う毎に徐々に増える傾向があったが、今回は久し振りに前回よりも基礎的な内容のセッションの割合が増えた。そういう意味では今後もまだまだこの学会は活性化していくのではないか。

2. Big Data Satellite Workshopに関する報告

XRM2014が実施される直前の10月25~26日にBig Data Satellite Workshopが開催された。会場はMelbourne University内のLaby Theatreである。建物内には実験物理に多大な寄与をしたであろう機器が展示されている。中でも1970年製の透過型電子顕微鏡JEOL 100CXが光学系の部分をむき出しにされた状態で展示されていたのはインパクトがあった(図4)。

図4 1970年製の透過型電子顕微鏡JEOL 100CX。どうやって切り取ったのか興味ある。

まずはインフラの話から。Workshopは、ホスト国であるオーストラリアのプロジェクトMASSIVEの紹介から始まった[2][2] MASSIVE : https://www.massive.org.au/。スペック詳細は当該Webサイトを参照していただくとして、いくつかの特徴を紹介する。A.検出器用PCからダイレクトにMASSIVEにデータが保管できる。B.ユーザーはリモートデスクトップでログインし、データ処理を行うことができる。C.複数の有償ソフトウェアもユーザーが利用可能である。これらは計算機環境を十分に整えることができないユーザーには大変有益なシステムである。Chris Jacobsen氏(APS)はアメリカの放射光施設のほとんどがエネルギー省に所属し、そのノード間はESnet5[3][3] ESNet : http://www.es.net/で接続され、スーパーコンピューターへのアクセスが容易であることを示した。APS内の話として、基本的にネットは10 Gbitになっていること、100 TB/monthのデータを生み出しているビームラインがあること、HDF5形式のファイルフォーマットがスタンダードになりつつあることを示した。

次に現場からのデータ生成に関していくつか紹介する。Anton Bary氏(DESY)は、FLASHでの回折データ取得に関して講演した。回折像はパルス毎に取得される。8時間の計測で400万枚の画像が撮れるが、そのうち9%が回折像あり(Hit)で、そのうちさらに44%でindex化される。つまり400万枚のうち利用されるのは160,000枚程度。データ量としては320 GB程度とのこと。今後は、このスクリーニングをいかに自動化して、解析に注力していくかが課題である、としていた。Kevin Mader氏(SLS)は、SLS Tomcatビームライン(CT専用)の現状と解析ソフトに関して紹介した。CTの最大速度は約10 Hz程度で、およそ8 GB/sに相当する。計算機への転送レートは明らかにされなかったが、計測時間<解析時間となっているのは明らかである。彼らはこれに対応するためにSparkというpythonベースのソフトを製作した。このソフトはlaptop→desktop→cloudと簡単にスケールアップが可能で、例えばgoogleやAmazonのクラウドでも利用可能である。これは計算コストを下げるのには有効であるが、どう転送するかは別の問題である。

まとめ。X線顕微鏡の分野では光源や光学系の最適化のみならず検出器の性能向上により、計測に要する時間が極端に短くなってきた。筆者の感覚では5年前の1/10程度になっている。計算機もGPGPUの進歩により似たような進化をしているが、問題は転送であろう。10 Gbitネットはようやく低価格化が進み始めたが、この速度であっても早晩行き詰まることは明白である。これはどの講演者も指摘している。より重要なのはデータを転送する前に、スクリーニングや圧縮をする技術をいかに取り入れるか。Chris Ryan氏(CSIRO)は、MAIA detectorにイベントモードを取り入れ、データ転送量を大幅に減らせることを示した。また、Stefan Vogt氏(APS)も、回折像に関しては早期の自動index化が重要であると指摘した。Marco Stampanoni氏(SLS、ETH)は、Workshopのまとめの中で、すべてのデータを保管する意味はあるのか。あるとすればどのようにデータ保管や持ち帰りをするのか。と、いわゆる生データ≠意味のあるデータ、を示し今後検討すべき課題を示した。

[1] http://www.xrm2014.com/program/

[2] MASSIVE : https://www.massive.org.au/

[3] ESNet : http://www.es.net/

(公財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0833

e-mail : take@spring8.or.jp

(公財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0833

e-mail : ueken@spring8.or.jp