Volume 15, No.1 Pages 10 - 13

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

光電子顕微鏡を用いた鉄隕石の金属組織と磁区構造のナノ観察

Magnetic and Metallographic Imaging of Iron Meteorite Using Photoelectron Emission Microscopy (PEEM)

[1](財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 Research & Utilization Division, JASRI、[2]日立金属(株) Hitachi Metals, Ltd.

1. はじめに

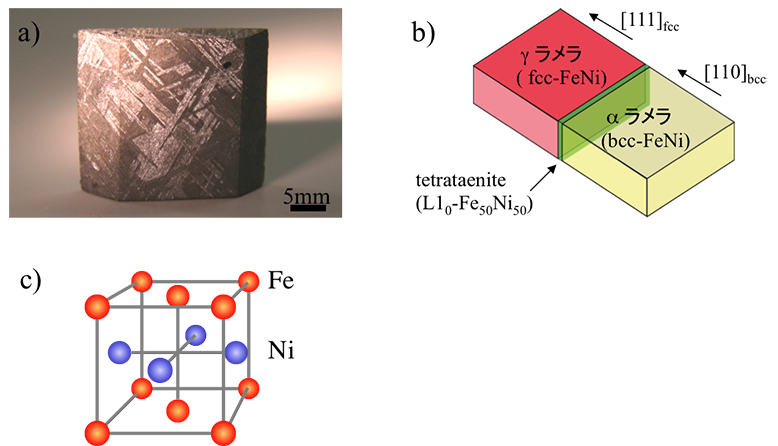

隕鉄(鉄隕石)はウィドマンステッテン構造と呼ばれる美麗な金属組織を示すことが特徴である(図1a)。惑星科学の分野では、太陽系の歴史を調べるための情報源として利用されてきた。その一方で、地球上のFeNi合金と大きく異なる磁気ヒステリシスや磁気異方性を示すことが知られており、その起源は完全に理解されていなかった。そこで我々は、物質科学に基づいた精密な議論を行うことで、隕鉄の磁性の本質的な起源に迫ると同時に、材料探索の可能性を検討した[1][1] M. Kotsugi et al.: Appl. Phys. Express 3 (2010) 013001 1-3.。我々は、鉄隕石を金属磁性材料と位置付けることで、ウィドマンステッテン構造における界面構造を「磁性多層膜」のひとつとして標準化できる事に着目した(図1b)。なお、研究には光電子顕微鏡(PEEM)による、ナノスケールの顕微分光学的な手法が用いられた。

図1 鉄隕石におけるウィドマンステッテン構造

2. 試料について

鉄隕石は、FeとNiを主成分とする合金で、母天体で極めて緩やかな速度(1℃/100万年)で徐冷されることにより、α相(bcc-FeNi、鉱物名:カマサイト)とγ相(fcc-FeNi、鉱物名:テーナイト)が明確に相分離された結果、ウィドマンステッテン構造が形成されたとされる。本構造は加熱により破壊される不可逆な構造であり、人工的に作製するのは困難な天然の金属組織である[2][2] V.F. Buckwald : Handbook of Iron Meteorites, Univ. of California (1975) 584.。なお、下記の特徴を持つ事が知られている。

ウィドマンステッテン構造中のα相の層状結晶(ラメラ)とγラメラは{110}α//{111}γとなる方位に配向し、面内方向に関しては<110>α//<112>γとなるNishiyama-Wassermann(NW)オリエンテーション、あるいは<111>α//<110>γとなるKurdjumov-Sachs(KS)オリエンテーションのいずれかをとる[3][3] H. J. Bunge et al.: J. Appl. Cryst. 36 (2003) 137-140.。

界面のごく近傍においては、bcc-FeNi, tetrataenite, fcc-FeNiが積層された多層構造を示す。本研究では特にtetrataeniteに着目して調査を行った。tetrataeniteは鉄隕石中において発見された特殊なFeNi合金であり、c軸に沿ってFeとNiが単原子層毎に交互に積層された、いわゆるL10型の超構造として記述される(図1c)。通常のFeNi相と比較して、2桁以上高い磁気異方性(K1 = 3.2 × 105 J/m3)を示し、保磁力についても飛躍的に高い値を示すことが特徴である[4][4] L. Néel, J. Pauleve, R. Pauthernet, J. Langier and D. Dautreppe : J. Appl. Phys. 35 (1964) 873-876.。従って、通常のFeNi相が軟磁性体に分類されるのに対し、tetrataeniteは硬磁性体に分類される。なお、tetrataeniteは金属学的にはγ'相あるいはL10型FeNiと表現されるが、現時点では物性の殆どが明らかになっていない関係から、本稿ではあえて鉱物表記を用いる。

我々はGibeon鉄隕石を試料として用いた。αラメラの(001)α面が観測面となるようダイヤモンドカッターで切り出し、表面をダイヤモンドスラリーで研磨した後、バフ研磨を行い鏡面に仕上げた。なお、原子間力顕微鏡(AFM)や後述のシミュレーションにより、研磨傷が磁区構造に与える影響を検討したところ、表面の凹凸は無視できる範囲であった。

3. 実験

本研究は主として、SPring-8に設置されたPEEMを用いて実施された[5][5] M. Kotsugi, W. Kuch, F. Offi, L. I. Chelaru and J. Kirschner : Rev. Sci. Instrum. 74 (2003) 2754-2758.。PEEMは光電効果により放出される光電子の空間分布を約1万倍に拡大投影し、数十nmの空間分解能で直接観察できる電子顕微鏡の一種である。放射光と組み合わせることで、実像のみならず、組成・結晶格子・磁区構造等の多様な情報が簡便に得られるため、ナノサイエンスから産業利用分野にわたって、近年様々な分野での利用が活発に展開されている。

試料表面より放出される光電子は20 kV程度に印加された引き出し電極によって一旦加速され、後段の投影レンズによって位置情報を拡大された後、最終的にスクリーンに投影される。スクリーンの輝度は光電子収量によるX線吸収量と比例関係を持つため、いわゆるX-ray absorption fine structure(XAFS)解析をピクセル毎に行う事で、ナノスケールの局所解析が行える。実験はElmitec社製PEEM SPECTORを、2つのビームラインBL39XUとBL25SUに接続して画像測定を行った。BL39XUでは、FeとNiのK吸収端を用いた空間分解XAFS測定を行い、組成や結晶構造の調査を行った。またBL25SUでは、FeとNiのL吸収端において、磁気円二色性(MCD)を活用した磁気イメージングを実施した。

4. 結果と考察

4-1 組成と構造

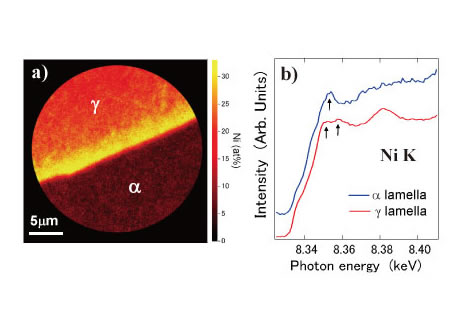

図2aにPEEMより得られたNiの空間分布を示す。明るい領域ほどNiが高濃度であることを示す。αラメラ中のNi組成は均一(Ni = 6.6at%)であった。その一方でγラメラにおいてNi組成比は連続的に分布しており、界面に近づくに従って濃度が急激に上昇する振る舞いが確認された(図2a)。これはウィドマンステッテン構造の典型的な特徴に一致しており、界面近傍で高濃度のNiが偏析していることが示唆される。

図2 ウィドマンステッテン構造界面における組成マッピングとXAFSスペクトル

次に局所結晶構造を議論するため、空間分解XAFS測定を行った。α、γラメラより得られた代表的なNi K端におけるX線吸収スペクトルを図2bに示す。スペクトルはピクセル単位の画像解析処理により抽出された。矢印に示されるとおり、ピーク構造が一本から二本へと分裂する様子が観測された。同様の振る舞いはFeのK吸収端においても確認されている。標準試料との比較により、この振る舞いはNi25at%-Feを境界とする、bccからfcc構造への構造相転移に起因することが示唆される[6][6] H. Sakurai et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 62 (1993) 495-463.。

上記からは50:50のtetrataeniteの存在を直接的に確認することはできなかったが、Ni組成が増加しているにも関わらずfccからbccの構造変化が界面付近で起きていることは、金属学的に考えるとtetrataeniteが生成されていることを示唆している。最終的に表面をエッチングしSEM-EPMAで測定すると、界面にtetrataeniteが存在することが確認された。

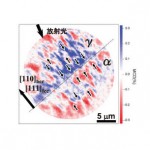

4-2 磁区構造

MCD-PEEMによる同じ領域の磁区構造を図3に示す。光の入射方向は界面に対して直交する配置に設定した。赤から青にかけてのカラースケールはMCD強度を示す。α/γ界面近傍で微細な磁区構造が確認できる。矢印で示されるとおり、磁化方向は界面を挟んで[110]bcc方向に平行、あるいは反平行な向きを持つ。つまり界面に対して直交し、互いに反対方向の磁化をもつ"head-on"構造となることが確認できる。この磁区構造は界面近傍のいたる所において観測されているが、反磁場による静磁エネルギーの損失が大きく、大変奇妙で通常では期待できない磁区構造である。

図3 光電子顕微鏡による磁区構造

通常の180°磁壁では、静磁エネルギーの損失を抑えるために磁化は界面に対して平行に向く。また、多結晶FeNiの粒界近傍において、磁化は互いに同じ方向を向く。ほぼ理想的なFe/Ni界面として、Ni(111)上にエピタキシャル成長させたFe薄膜においては、Feの磁化はNiに対して、平行か直交な配向となり、界面では一般的な180°磁区あるいは90°磁区が形成されるはずである。従ってhead-on構造の原因は界面ミスマッチや格子緩和によるものとは考えにくい。従って、head-on磁区構造は通常のFeNiに見られる磁区構造とは全く異なる振る舞いであり、鉄隕石特有のユニークな磁区構造と結論づけられる。

4-3 マイクロマグネティックスシミュレーション

観測された磁区構造を理解するため、我々はマイクロマグネティックスシミュレーションによる検討を行った。理論計算はランダウ・リフシッツ・ギルバート(LLG)方程式を解く事で実施した。計算は3次元モデルに特殊な境界条件を導入し、単純なFe/Ni界面(図4a)、とFe/tetrataenite/Ni(図4b)の二種類のモデルについて行われた[7,8][7] C. Mitsumata, A. Sakuma, K. Fukamichi, T. Tsunoda and M. Takahashi : J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 044602 1-6.

[8] C. Mitsumata and S. Tomita : Appl. Phys. Lett. 91 (2007) 223104 1-3.。1.6 × 6.4 × 1.6 µm3の領域を100 nmのグリッドサイズで計算を実施した。最表面がPEEMで観測された実験結果に対応する。なお今回は簡単の為、Niの組成は均一とした。計算に用いた磁気モーメントはそれぞれ2.2(Fe)、1.33 (tetrataenite)、0.6 µB(Ni)とした。また、交換スティフネス定数はそれぞれ、1.3 × 10-11(Fe)、1.0 × 10-11(tetrataenite)、0.8 × 10-11 J/m(Ni)とした。磁気異方性エネルギーはそれぞれ4.8 × 104(Fe)、3.2 × 105(tetrataenite)、−6 × 103 J/m3(Ni)を用いた。計算は1.4〜0.2 µmの様々なtetrataenite膜厚について、またNWとKS配置の両者について実施された。ここでは厚さ1 µmのtetrataeniteのNW配置における計算結果を代表例として用いて議論を進める。

図4 マイクロマグネティックスシミュレーションによる磁区構造

図4aに示されるように、単純なFe/Ni界面においては、磁区構造は単純な形状となり、head-on構造は形成されない。その一方で、Fe/tetrataenite/Niにおいて、磁区は大きく変化し、明確にhead-onドメインの形成が確認できる(図4b)。磁区構造はそもそも全エネルギーが最小になるように形成される。tetrataeniteの結晶磁気異方性は周囲のFeおよびNiと比較して飛躍的に高く、tetrataeniteの磁化の向きをcantさせるには高いエネルギーを必要とする。したがって、tetrataeniteの露出した表面近傍ではz方向に働く磁極が生じ、静磁エネルギーが増加する。一方、軟磁性体であるFeおよびNiの結晶磁気異方性は小さいので、界面近傍ではtetrataenite近傍で増加した静磁エネルギーを打ち消し、かつ交換エネルギーの増加がなるべく少なくなる磁化分布となる。

表面磁極による静磁エネルギーを小さくするためには、何処かに逆極性の磁極が生じる必要があるが、Ni側の磁化が反転したほうがFe側の磁化が反転するよりも交換エネルギーの増加が小さいため、図4bのインセットのような構造となる。以上はz方向の磁極に関する議論であるが、x方向についても考えると磁化の大きさがtetrataenite > Niであるから、界面では磁化のx成分が不連続となり磁極が生じる。この磁極の影響をキャンセルするためには反対の極性をもつ磁極が生じる必要があり、tetrataeniteとFeの界面に逆極性の磁極を生じさせる磁化分を形成する。この分布はhead-onの原因となるが、交換エネルギーを比較すると、180°磁壁でもhead-onでも同じ大きさになるので、静磁エネルギーを低下させるためにはhead-onが好ましい。以上の理由により、head-on磁区構造が系のエネルギーを最小にする磁区構造として導出された。なお、この磁区構造はいずれのtetrataenite膜厚においても共通して再現され、NWとKS配置の両方で確認されている。

従って、head-on磁区構造は界面に偏析したtetrataeniteの高い磁気異方性に起因して形成されたものと結論づけられる。tetrataenite相はα/γ界面の至る所に偏析していることから、鉄隕石の磁気特性において重要な役割を果たしていることが示唆される。

5. 今後の展望

鉄隕石はPEEMにおいて新しい研究対象であったが、磁性体の宝庫でもあり、これを契機として次のような新しい展開が期待される。一つは岩石中の磁性鉱物の磁気情報から、古地磁気学へのアプローチを行うことである。PEEMのような顕微分光的手法で粒の残留磁化を直接的に調査すれば、磁化獲得時における磁場環境の調査が可能になると期待される。特に、tetrataeniteの高い磁気異方性や保磁力は、言わば“天然のハードディスク”として利用できるであろう。

また最後にアプリケーションへの新しい試みを紹介したい。L10-FePt等の次世代磁性材料には、記録密度を向上させるため、高い磁気異方性や保磁力が求められている。tetrataeniteの磁気特性はこれらの要求に適うものであり、構成元素であるFeとNiは安価で資源が潤沢であることから、環境に優しい磁性材料として次世代磁気デバイスへの利用が期待される。現在、分子線エピタキシー(MBE)を用いてFeとNiを単原子層毎に交互蒸着させることで人工的なtetrataeniteの創製が行われている[9][9] T. Shima, M. Okamura, S. Mitani and K. Takanashi : J. Magn. Magn. Mater. 310 (2007) 2213-2214.。磁気記録媒体や磁気メモリ、スピントロニクスにおける高効率スピン源としての可能性があり、今後の応用研究への期待が持たれる。

6.謝辞

本研究は高輝度光科学研究センターの脇田高徳研究員、鈴木基寛主幹研究員、河村直己副主幹研究員、渡辺義夫副部門長、広島大学の圓山裕教授、石松直樹助教、生天目博文教授、谷口雅樹教授、東京大学の谷内敏之さん、尾嶋正治教授、高エネルギー加速器研究機構の小野寛太准教授各氏との共同研究である。この場を借りて厚く感謝申し上げます。実験はSPring-8利用研究課題2004B0738-NXa-npとSPring-8重点ナノテクノロジー支援課題2004A0371-NSc-np-Naによって行われた。

参考文献

[1] M. Kotsugi et al.: Appl. Phys. Express 3 (2010) 013001 1-3.

[2] V.F. Buckwald : Handbook of Iron Meteorites, Univ. of California (1975) 584.

[3] H. J. Bunge et al.: J. Appl. Cryst. 36 (2003) 137-140.

[4] L. Néel, J. Pauleve, R. Pauthernet, J. Langier and D. Dautreppe : J. Appl. Phys. 35 (1964) 873-876.

[5] M. Kotsugi, W. Kuch, F. Offi, L. I. Chelaru and J. Kirschner : Rev. Sci. Instrum. 74 (2003) 2754-2758.

[6] H. Sakurai et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 62 (1993) 495-463.

[7] C. Mitsumata, A. Sakuma, K. Fukamichi, T. Tsunoda and M. Takahashi : J. Phys. Soc. Jpn. 77 (2008) 044602 1-6.

[8] C. Mitsumata and S. Tomita : Appl. Phys. Lett. 91 (2007) 223104 1-3.

[9] T. Shima, M. Okamura, S. Mitani and K. Takanashi : J. Magn. Magn. Mater. 310 (2007) 2213-2214.

小嗣 真人 KOTSUGI Masato

(財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 応用分光物性グループ

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL:0791-58-0833 FAX:0791-58-0830

e-mail : kotsugi@spring8.or.jp

三俣 千春 MITSUMATA Chiharu

日立金属(株) 生産システム研究所

〒360-0843 埼玉県熊谷市三ヶ尻6010

TEL:048-531-1724

e-mail : Chiharu_Mitsumata@hitachi-metals.co.jp