Volume 17, No.4 Pages 290 - 296

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

高温高圧条件下における弾性波速度測定から推定する地球深部マントルの化学組成

Chemical Composition of Earth’s Lower Mantle Inferred from High-pressure and High-temperature Sound Velocity Data

東北大学大学院 理学研究科 Department of Earth and Planetary Materials Science, Tohoku University

- Abstract

- 地球深部に相当する超高圧力高温条件において、地球構成鉱物の弾性波速度を決めることは、地球内部を伝播する地震波観測データとの直接比較を行うことができるため、地球内部の鉱物学的なモデルを構築する上で必要不可欠である。レーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル装置と放射光X線回折およびBrillouin散乱分光法を組み合わせた高温高圧条件における弾性波速度測定システムを用いて得られた地球のマントル深部条件での弾性波速度測定結果から下部マントルは従来考えられていたよりも珪素に富む可能性が示唆される。

1.はじめに

我々が住む地球の内部はどうなっているのだろうか?百数十億光年も彼方の光を望遠鏡によって捉えることができるようになった今も、我々の足下に広がる地球深部の世界は未だに謎に包まれている。地球内部は、いわゆるマントルと呼ばれる岩石層と鉄を主成分とする核と呼ばれる層に分けられた成層構造を有していると考えられている。図1には、現在の地球の層構造を示す模式的な断面図と共に、その深さと圧力の関係を表している。図中、緑とオレンジで示された部分がマントル層で、灰色と黒で示した部分が核である。マントル層は得られる地球物理学的観測データの違いから上部からそれぞれ、上部マントル(薄緑色)、マントル遷移層(濃緑色)、下部マントル(オレンジ色)と呼ばれ、核は鉄を主成分とする液体で構成される外核(灰色)と固体の内核に分けられる。図に示した通り、地球中心部の深さは約6400 kmで圧力は約360万気圧(3.6 Mbar)にも及び、想像を絶する極限的な超高圧力条件であることが分かる。また地球内部の温度条件については様々な議論があり、現在においても一致した見解には至っていないが、地球中心部においては少なくとも4000 Kを超えるような超高温状態にあることが予想されている。まさに、このような極限的温度圧力条件が、我々の地球深部への理解を妨げ続けてきたといっても過言ではない。これまで人類が最も深く「掘った」穴の深さは約12 kmに過ぎず、火山の噴火などで地球深部からもたらされる岩石の元々の深さも高々100〜200 kmと考えられている。このように直接我々が手にすることができる地球深部物質は地球中心部には到底及ばない深さのものではあるが、直接手にすることができる物質の化学組成分析等の研究によれば、少なくとも上部マントルの最上部付近までの領域での岩石全体の化学組成は、いわゆるカンラン岩(パイロライト)のようなものに近いであろうという理解がなされている。

図1 地球内部構造の模式図

一方で、我々が直接手にすることができない上部マントル以深についてはどうであろうか?地球全体の体積の半分以上を占める下部マントルについての鉱物学的なモデルは、様々な推察によって上部マントルと全く同じカンラン岩(パイロライト)的な化学組成であるといった考え方と、上部マントルよりもSiに富む(高いMg/Si比を持つ)化学組成である、という大きく2つのモデルが提唱されている。前者(パイロライトモデル)は、地球のマントルは化学的に均質であるという考え方に基づき、後者のモデルは、そもそも地球は隕石や小天体の衝突・集積で形成されたものであるので、現在知られている最も始原的(未分化)な隕石の化学組成から核である鉄やニッケルの成分と、衝突の際のエネルギーによって失われると考えられる揮発性成分などを取り除いた後に残ったものが、現在の地球のマントルを構成する化学組成となるであろうという考え方に基づいて提唱されたもので、隕石の名称から「コンドライト」モデルとも呼ばれている。しかし、下部マントルの鉱物学的モデルとして果たしてどちらが相応しいのかという問題は未だに解明されていない。これは、現在の地球のマントルが上部と下部で化学組成が同じであるのか否かという非常に基本的かつ重要な問題であり、地球の物質分化の歴史を紐解く上で重要な要素を含んでいる。それは、地球のマントルが均質である場合は、地球の歴史を通じて上部・下部を跨いだ「全マントル対流」が卓越し、マントル全体が化学的に十分に撹拌されたということを意味し、不均質であるということは、逆に上部・下部マントルそれぞれがお互い十分に撹拌されないような「上部・下部2層マントル対流」が卓越していたということを意味するからである。つまり、この問題は、地球誕生から現在までに上部マントルと下部マントルがどのような対流様式であったかという地球の熱史に対して非常に強い制約を与えることになる。上記した大きな二つのモデルの他にも、下部マントル中部付近から化学組成が異なるというようなモデルも近年提唱されている。

もはや直接目にすることのできない地球深部を理解するためには、実際地球深部に相当する超高圧力高温の世界を実験室内で再現し、地球の内部での物質の挙動を捉えることが必要になる。近年のダイヤモンドアンビルセル(DAC)を中心とした超高圧力技術の進歩と大型放射光施設の登場により、マルチメガバール領域における超高圧力条件での実験が可能となり、相転移や物性に関する様々な研究が新展開を遂げている。DACは、先端を平坦にカットした対向する2つの単結晶ダイヤモンドの間に試料を封入し、圧縮することで地球深部に相当する超高圧力を発生させるという超高圧力発生装置であり、静的圧縮法としては、現在最も高圧力を発生させられる装置としてこれまで約3〜4 Mbarの極限的超高圧力の発生に成功している。また、地球深部に相当する高温条件を達成するために、赤外線レーザー加熱法を取り入れ、透明なダイヤモンドを通して高圧力に封入された試料へ集光された高出力のレーザーを照射することで2000 Kを超えるような高温条件を再現することが可能となっている。これまでに、主としてレーザー加熱式DACと放射光X線を組み合わせた高温高圧X線回折実験が精力的に行われており、下部マントルの主要構成鉱物であると考えられているマグネシウム珪酸塩ペロブスカイト相が、地球最下部マントルの温度圧力条件(〜1.3 Mbar、〜2600 K)において、これまで全く予想されていなかった新たな高圧相(ポストペロブスカイト相)へ相転移するなど、これまでの地球深部の描像を塗り替えるような新発見が次々と報告されている[1][1]M. Murakami, K. Hirose, K. Kawamura, N. Sata and Y. Ohishi: Science 302 (2004).。そして、現在ではまさに地球中心核に相当する温度圧力条件(〜3.6 Mbar、〜4000-6000 K)の達成を現実的な目標として捉えつつある状況にある。

上記したような地球深部の条件を再現する高温高圧実験が、地球深部の物性を調べる上で非常に重要な手法である一方で、現在の地球の内部構造を明らかにする最も信頼性の高い「観測」データを我々に提供してくれるのは、地球内部を伝搬する地震波観測であると考えられている。この速度構造が地球の深部構造や鉱物学モデルの構築のための最も基本的な情報であり、先に示したマントルや核の成層構造に関する制約は基本的にはこの地震波データに基づいている。従ってこの「観測」データである地震波速度構造を満たすような実験データを示し検証することが、即ち下部マントルの化学組成を決める最も重要な課題であることが分かる。つまり、下部マントルに相当する温度圧力条件を実験的に再現し、構成鉱物中の地震波の伝搬速度(弾性波速度)を決定し、どの鉱物がどの程度の割合で含有されれば地震学モデルが示す速度構造を満たすことができるかを検証することで、下部マントルの最も確からしい鉱物学的モデルを構築することができるのである。そのためには、下部マントルに相当する超高圧力高温の極限条件において、その構成鉱物の弾性波速度を決定するということが必須となる。本研究では、近年SPring-8のビームラインBL10XUにおいて新たに導入した高温高圧条件下での弾性波速度測定システム[2][2]M. Murakami, Y. Asahara, Y. Ohishi, N. Hirao and K. Hirose: Phys. Earth Planet. Int. 174 (2009) 282.を用いて、下部マントル深部の温度圧力条件における下部マントル構成鉱物の弾性波速度測定を行った。本稿ではその導入システムと得られた結果を紹介し、下部マントルの鉱物学的モデルについて議論したい。

2.高温高圧力条件下での弾性波速度測定法

高温高圧力条件下での下部マントル鉱物の弾性波速度測定を実現させるために、本研究ではSPring-8のBL10XUビームラインにおいて、レーザー加熱式DACを組み込んだBrillouin散乱分光および放射光X線回折同時測定システムの導入を行った。Brilloiun散乱分光法は、試料中のフォノンと入射レーザーのフォトンとの相互作用によって引き起こされる散乱光の微小な周波数変調(Brilloiunシフト)に基づき、試料の弾性波速度を決定する手法であり、散乱角(θ)が試料面に対して対称に配置されている場合、試料の弾性波速度Viは、それに対応する音響モードのBrilloiun周波数シフトΔωiと以下の関係を持つ。

Vi = Δωi λ/2sin(θ/2)

この関係式は、Brillouin周波数シフトΔωを直接測定することで、試料の弾性波速度を高圧状態での試料の長さや屈折率等に依らず求めることができることを示している。また正確な弾性波速度を得るためには、対称散乱角θを精度良く決めておく必要があることが分かる。一般に極めて低い強度を持ち、かつ数GHz〜十数GHz周波数領域というレイリー散乱光のごく近傍で観察されることが予想される鉱物からのBrillouin周波数シフトの検知については、サンダーコック型タンデム式マルチパス光学系を有するファブリペロー干渉計(TFP-1, JRS Scientific Instruments)を採用することで実現している。また、対称散乱角θについては、弾性波速度既知の硼珪酸塩ガラス(BK7)を標準物質として用い、一連の測定の前後で校正を行うことで高精度の弾性波速度の取得を可能にしている。さらに高温高圧力条件での鉱物相の同定、測定試料の体積や密度および圧力校正物質を用いた圧力の決定のために、放射光を用いたX線回折法を採用している。赤外線レーザーで加熱された試料の温度は、試料の輻射光を測定しプランクの輻射則から求めている。

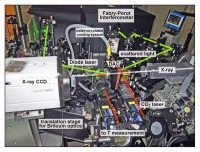

導入した複合測定システムは図2の写真に示すように、Brillouin散乱測定システム、放射光X線回折測定システムおよび赤外線レーザー加熱システムの3つの光学システムから成り、独立した3つの光学プローブがお互いに物理的・光学的に干渉することなくDAC中に封入した極小試料に集束され、各々のシステムで得られる信号を、独立した検出器/分析装置によって同時に抽出することが可能となっている。

図2 SPring-8 BL10XUに導入した弾性波速度測定システム

3.下部マントル構成鉱物の弾性波速度測定

下部マントルの主要構成鉱物は大きく(Mg, Fe)SiO3を主成分とする珪酸塩ペロブスカイト相(Pv相)と(Mg, Fe)Oを主成分とするフェロペリクレース相(Fp相)の2相で構成されていると考えられている。前述した下部マントルの鉱物学モデルとして提案されているパイロラトモデルはPv相とFp相がおよそ4:1体積比を持ち、コンドライトモデルはよりPv相に富むものと考えられている。従って、下部マントル構成鉱物であるPv相とFp相の弾性波速度を決定することはこの鉱物学的モデルを直接制約することになり、非常に重要である。Pv相およびFp相のMg端成分であるMgSiO3ペロブスカイト相[3][3]M. Murakami, S.V. Sinogeikin, H. Hellwig, J. D. Bass and J. Li: Earth Planet. Sci. Lett. 256 (2007) 47.とMgO[4][4]M. Murakami, Y. Ohishi, N. Hirao and K. Hirose: Earth Planet. Sci. Lett. 277 (2009) 123.の弾性波速度測定結果は近年、筆者ら研究により下部マントル最下部付近の圧力条件である約1.3 Mbarまでの室温でのデータが報告されている一方で、Pv相およびFp相ともにより現実の系に即した化学組成において、下部マントル最深部までの弾性波速度測定はなされていない。一般に、下部マントル構成鉱物中においてはPv相はアルミニウム(Al)のFp相は鉄(Fe)の主要なホスト鉱物であることが知られているが、AlやFeの添加によってPv相およびFp相中における弾性波速度がどのように変化するかは下部マントル最下部までの圧力条件においていまだ調べられていない。さらに、圧力だけでなく下部マントルに相当する高温高圧条件における弾性波速度測定はこれまでに報告がない。本研究では、化学組成が、下部マントル構成鉱物中の弾性波速度に影響を及ぼす効果を系統的に調べるために、まずAl成分を含む珪酸塩ペロブスカイト相およびFe成分を含むFp相について室温条件において圧力1.2 Mbarまでの弾性波速度測定を行い、さらに温度が及ぼす効果を調べるためにMgSiO3ペロブスカイト相およびMgOについては2700 Kにおける温度条件下において圧力0.9 Mbarまでの弾性波速度測定を行った[5][5]M. Murakami, Y. Ohishi, N. Hirao and K. Hirose: Nature 485 (2012) 90.。

本実験ではDAC試料室内の静水圧性の向上のため、試料がダイヤモンドアンビルに直接接しないよう上下に圧力媒体且つ断熱材の用途としてNaClの薄い層(厚み10ミクロン以下)を挟み込んだ。Pv相を含む実験においては、出発試料は結晶構造を持たないゲル物質を使用したため、DAC中に試料を封入し高圧に圧縮した後にレーザー加熱を施すことでPv相の合成を行った。

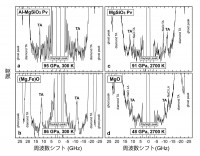

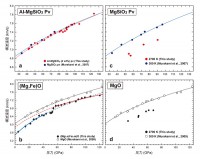

図3には、それぞれの条件で取得したBrillouin散乱データを示した。この図3 a、bからわかるように、超高圧力条件下でも試料からの非常に美しいBrillouinデータが取得できたことが分かる。また試料からの非常にシャープな横波音響モードに由来するBrillouinピーク(TA)が観察されたが、縦波音響モードに由来するピーク(LA)は完全にダイヤモンドアンビルのTAモードに隠れてしまっていることが見て取れる。図4には、本実験で得られた試料の横波速度の圧力および温度依存性を、過去の実験結果と共に示した。室温で得られた実験データについては有限歪みの式でフィッティングしたものを実線で示している。本フィッティングの結果からは、Alを添加したPv相については(図3 a)、常圧での弾性率(G、剛性率)の値は過去のMg端成分(MgSiO3)で得られた研究結果よりやや低い傾向を示し、弾性波速度の圧力微分(勾配)については、ほぼ同じ値をとることが明らかになった。またFeを添加したFp相の結果においては(図3 b)、圧力約50万気圧付近において弾性波速度の不連続的な挙動が観察された。この圧力条件付近ではFp相中のFeのスピン転移(高スピンー低スピン転移)が起こると報告されているため、弾性波の不連続的な挙動はFp相のスピン転移に起因するもの考えられる。過去の実験ではスピン転移圧力付近で試料の剛性率の低下、つまり“柔らかくなる”ことが予想されていたが、本実験結果ではスピン転移圧力条件付近で弾性波速度の有意な低下は認められず、この予想とは異なる結果となった。また高圧条件における低スピン状態の弾性率波速度の圧力微分は低圧条件における高スピン状態のそれと比較してやや低くなる傾向を示すことが明らかになった。一方で、図3 c、dに示すように高温高圧条件のBrillouin散乱データは室温のものと比較してやはりノイズが大きいことが見て取れる。これはレーザー加熱による輻射光の影響および加熱中の試料の表面状態の変化がおよぼす散乱光の変化等、様々な要因で引き起こされると考えられる。また実験の困難さから実験データの数も室温のそれと比べ非常に限られているが、本データから予想される弾性率の温度微分(dG/dT)はPv相(MgSiO3)、Fp相(MgO)ともに−0.020(1)GPa/Kとなり、従来予想されていた値とほぼ一致するような結果となった。

図3 下部マントル構成鉱物のブリルアン散乱スペクトル。a: MgSiO3(+4 wt% Al2O3)Pv相、95万気圧、300 K, b:(Mg0.92Fe0.08)O Fp相、86万気圧、300 K, c: MgSiO3 Pv相、91万気圧、2700 K, d: MgO Fp相、48万気圧、2700 K。

図4 下部マントル構成鉱物の横波速度。a: 赤丸MgSiO3(+4 wt% Al2O3)Pv相, b: 黒丸(Mg0.92Fe0.08)O Fp相, c: 赤丸MgSiO3 Pv相, d: MgO Fp相。

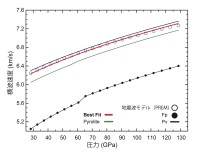

本実験で明らかになった下部マントル深部条件での弾性波速度の結果は、地球下部マントルの鉱物学に対してより強い制約を与える。ここでは、本実験結果と前記したMgSiO3ペロブスカイト相およびMgOの結果と併せて再構築した下部マントルの鉱物学モデルについて簡単に述べたい。モデル構築においては、Pv相およびFp相の2相が現れるMgO-SiO2-FeO-Al2O3の4成分系の単純化した下部マントルを想定し、下部マントルの代表的な温度勾配に従った2相の横波速度(Vs)の変化を計算することで行った。その他の速度計算のための方法、熱弾性パラメータについては、すべてStixrude and Lithgow-Bertelloni, 2005[6][6]L. Stixrude and C. Lithgow-Bertelloni: Geophys. J. Int. 162 (2005) 610.に従った。図5に結果を示す。この結果からは、先ず、下部マントルの地震波モデル(PREM)(白丸)がPv相(青線)の速度自身と速度勾配が非常に近いことが見て取れる。またFp相(黒線/黒点)については、先に示したスピン転移の影響で圧力50万気圧付近において不連続的な速度変化を示すことが分かる。そして、この両相の速度プロファイルから、PREMモデルを最もよく再現する下部マントルのモデルを計算した結果、Pv相が95%、Fp相が残りの5%の体積を占める下部マントルの鉱物学モデルが導きだされた。赤線で示された、そのベストフィットカーブは、PREMからのずれが平均して0.3%以内となり、図からも分かるとおり、下部マントル全領域の圧力範囲において極めて良い一致を示している。一方で、下部マントルモデルの有力な候補の一つであるパイロライトモデル(緑線)で計算した結果は、図中で示されるようにPREMからの明瞭なずれが見て取れる。このずれは、平均して3%もの速度減少を示しており、少なくとも本実験結果からは下部マントルがパイロライト的であるということを支持しない。

図5 下部マントル中を伝播する横波速度の計算結果。青線Pv相、黒丸/黒線 Fp相、白丸 地震波モデル(PREM)、赤線 ベストフィット線、緑線 パイロライトモデル

4.下部マントルモデル

前項で述べたPv相に富む下部マントルの鉱物学的モデルは従来のマントルの化学組成は均質であるという描像と異なる結果である。本結果では、下部マントルは上部マントルと比較してより硅素に富むことを示しており、このことは上部マントルと下部マントルが化学組成の異なる2層構造であることを示唆するものであり、異なる化学組成を維持するためにマントルの対流運動は上部と下部で分かれて起きていた(あるいは起きている)可能性を同時に示している。前述したとおり、原始地球は四十数億年間に隕石や小天体の合体衝突で形成されたと考えられているが、現在でも地球に降り注ぐ未分化で始原的な隕石の化学組成等のデータを考慮すると、地球を形成したと考えられる原材料物質の化学組成は現在の上部マントルの化学組成よりも硅素に富むということが考えられている。したがって、地球のマントル全体が上部マントルと同じ化学組成であると考えると、原材料物質からは余分な硅素が余ってしまうことになる。この余分な硅素の落ち着き場所については、現在までに様々な説が唱えられているが、本結果から示唆される硅素に富む下部マントルモデルはこの余剰分の硅素を説明するに足るものと考えられる。このような化学組成が異なるマントルモデルは過去のシミュレーションの研究結果から、ドロドロに融けた原始地球からの冷却の歴史を通じた結晶化プロセスから一旦再現することは可能であるとの見方もある。しかし、現在の地震学的な観測では、地球内部に沈み込むプレートが上部/下部マントル境界を突き抜けている様子が見られる事や、地球形成後から続くマントル対流によって最終的にはマントル全体は均質化に向かっているという考え方も一方ではある。本結果はこのような議論に対して重要な制約を与えるものと考えるが、今後、弾性波速度測定のより良いデータ取得のための技術開発により、さらに強い制約を与えられるものと期待している。

5.おわりに

放射光を利用した高温高圧条件下での弾性波速度およびX線回折複合同時測定システムの概要とそれを利用した地球深部科学研究への応用について解説した。本システムは、地球マントル最下部条件を再現し弾性波速度と体積を同時に測定することのできる非常にユニークな測定システムであり、今後の一層の技術開発を重ねることで、地球深部研究により大きな貢献ができるものと考える。本稿では、地球深部科学への適用を主として論じたが、本手法は広く物性科学分野等、他分野への適用も可能であり、今後の幅広い展開が期待される。

6.謝辞

本研究は、高輝度光科学研究センターの大石泰生博士、平尾直久博士、東京工業大学理学研究科の廣瀬敬教授との共同研究で行われた。

本研究を行うにあたり、佐多永吉博士、大谷栄治教授には多大な協力をいただいた。実験はSPring-8のBL10XUで行われた(課題番号2008B0099、2009A0087)。

参考文献

[1]M. Murakami, K. Hirose, K. Kawamura, N. Sata and Y. Ohishi: Science 302 (2004).

[2]M. Murakami, Y. Asahara, Y. Ohishi, N. Hirao and K. Hirose: Phys. Earth Planet. Int. 174 (2009) 282.

[3]M. Murakami, S.V. Sinogeikin, H. Hellwig, J. D. Bass and J. Li: Earth Planet. Sci. Lett. 256 (2007) 47.

[4]M. Murakami, Y. Ohishi, N. Hirao and K. Hirose: Earth Planet. Sci. Lett. 277 (2009) 123.

[5]M. Murakami, Y. Ohishi, N. Hirao and K. Hirose: Nature 485 (2012) 90.

[6]L. Stixrude and C. Lithgow-Bertelloni: Geophys. J. Int. 162 (2005) 610.

東北大学大学院 理学研究科 地学専攻

〒980-8578 仙台市青葉区荒巻字青葉6-3

TEL:022-795-5789

e-mail:motohiko@m.tohoku.ac.jp