Volume 09, No.3 Pages 214 - 222

2. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

放射光核共鳴散乱による元素およびサイトを特定した局所振動状態密度の研究

Study on Element-and Site-Specific Vibrational Densities of States Using Nuclear Resonant Inelastic Scattering

◎特定利用課題採択名称

[課題名]:核共鳴非弾性散乱による元素およびサイトを特定した局所振動状態密度の研究およびその測定法の開発

[実験責任者]:瀬戸 誠(京都大学)

[採択時の課題番号]:2000B0019−LD−np

[実施BL/総シフト数]:BL09XU 計 216シフト

1.はじめに

これまでSPring-8において、様々な分野に渡って放射光核共鳴散乱研究が実施されてきているが、物質・生命科学研究への応用およびそれらを指向した基礎的研究が大きな比重を占めるようになってきている。ここでは、そのような研究手法として、特定利用研究により実施することの出来た元素およびサイトを特定した非弾性散乱法を中心として紹介を行うものである。

2.核共鳴散乱法

一般に、凝縮系におけるダイナミクスの研究手法として、ラマン分光法、赤外吸収分光法、X線非弾性散乱法、中性子非弾性散乱法等が挙げられる。これらはそれぞれ優れた特徴を有しており、多くの研究がなされてきている。放射光核共鳴非弾性散乱法の場合、特定の元素の共鳴励起を用いて非弾性散乱を測定することが出来るということが大きな特徴として挙げられる。異なる元素を含む固体の場合には、周辺の原子の配位、結合状態および質量の違い等を反映してそれぞれの振動状態は異なったものとなり、物性に及ぼす影響も異なることがあるため、特定原子の振動状態を調べることが重要な場合がある。例えば、充填スクッテルダイト中における希土類原子の局在振動は、格子による熱伝導を抑制しているものと考えられている。また、数種類のイオンを含む溶液内において、それぞれのイオンは異なった運動を行っているものと考えられる。また、あるミクロスコピックまたはメゾスコピックな領域に閉じこめられた原子・分子、1次元または2次元方向のみに限定された原子・分子の運動においては、周囲の物質のダイナミクスからある程度独立に対象となる原子・分子だけの状態を観測できることが望ましい。放射光核共鳴非弾性散乱の元素選択性を生かすことでこのような測定が可能となるものと考えられる [1] [1]瀬戸 誠:日本放射光学会誌 11 (1998) 219-228、瀬戸 誠:日本結晶学会誌 43 (2001) 405-412.。また、このようなダイナミクスについての測定以外にも、原子核と電子系との超微細相互作用を用いた電子状態の研究も行われている。これは、原子核のエネルギー準位が、核外電子系による電磁場によってシフトしたり縮退が解けてスプリットすることを利用して、原子核のエネルギー準位を測定することで、電子系についての情報を得るものである。このような超微細相互作用を利用した研究として、核共鳴散乱法と最も関連のあるものとしてはメスバウアー分光法が挙げられる。この方法は、放射性同位元素線源を用いて無反跳核共鳴吸収を起こさせるものであり、これまでに多岐の分野に渡って多くの研究がなされてきている。しかしながら測定を行う核種毎に放射性同位元素を用意する必要があり、線源の寿命が短いものは原子炉等が近くに存在する事が測定に必要な条件となる。さらには、適当なメスバウアー線源の存在しないような核種での実験は、当然ながら困難である。また、放射性同位体線源からのγ線は指向性が無く全方向に放出されることより微小試料や超高圧下測定には困難が伴うことになる。それに対して、放射光を用いることで、そのような問題の多くが解決されようとしている。実際、我々はメスバウアー線源の存在しない40Kの放射光核共鳴励起に成功している [2] [2]M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, R. Haruki, T. Mitsui, Y. Yoda X. W. Zhang and Yu. Maeda : Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 566.。また、放射光のエネルギー選択性、高輝度・高指向性はこれまでのメスバウアー線源には無かったものである。

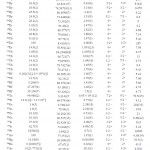

表1に、SPring-8の核共鳴散乱ビームラインBL09XUで励起可能と考えられる核種を示す。この表では、励起エネルギーが100keV以下で励起状態の半減期が0.5ns程度以上の安定もしくは長寿命(半減期が10年以上)の原子核に限定して示してある。

核共鳴非弾性散乱法にはこのような元素選択性があるにもかかわらず、これまで測定が行われてきた核種は、その多くが57Feであった。その理由としては、共鳴励起エネルギー、励起準位の寿命、散乱断面積等の条件に恵まれていることより、他の核種と比較して測定が容易であったためである。そこで、核共鳴散乱分光法の特徴を活かした測定を57Fe以外の核種に対しても効率的に行うことが可能となるように、高分解能モノクロメータとAPD検出器系の開発を行うことが急務となっていた。

表1 SPring-8(核共鳴散乱ビームラインBL09XU)で励起可能と考えられる核種 [3] [3]M. Seto, Handbook of Nuclear Chemistry, A. Vértes, S. Nagy and Z. Klencsár : Ed. (Kluwer, Dordrecht, 2003), 3, Chap. 4.。a:存在比[崩壊する場合の半減期]、Eγ:励起状態のエネルギー、T1/2:励起状態の半減期、Ig:基底状態の核スピン(パリティ)、Ie:励起状態の核スピン(パリティ)、α:内部転換係数

3.核共鳴散乱の測定

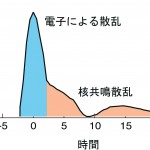

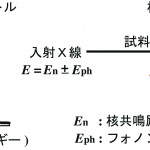

通常の核共鳴非弾性散乱測定では、原子核の共鳴励起エネルギー付近においてmeV程度以下に分光した放射光X線を、そのエネルギーを変化させながら試料に照射し、時間遅れ成分の検出を行う(図1)。これにより、フォノン生成・消滅を伴った核共鳴励起が起こった場合にのみ、脱励起に伴う時間遅れ成分を検出出来ることになる。このとき、時間遅れ成分のカウント数を入射X線のエネルギーの関数として求めれば、フォノンエネルギースペクトルが得られることになる [4] [4]M. Seto, Y. Yoda, S. Kikuta, X. W. Zhang and M. Ando : Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 3828.(図2)。このように、核共鳴散乱法の測定においては放射光のパルス特性を利用することが多い。しかしながら、核種の寿命が多岐に渡っていることより、適切なバンチ間隔のモードを選択しないと、実験が出来ないかもしくは非常に効率の悪い実験となってしまう。SPring-8においては数種類のセベラルバンチモードが用意されている [5] http://www.spring8.or.jp/j/schedule/bunch_mode-j/。これらは、バンチ間隔が異なっているだけでなくバンチの配列も異なったものとなっている。Aモードは、等間隔のバンチモードであり、B、Cモードは幾つかの隣合ったバンチ列が等間隔に並んだモード、そしてD、Eモードはハイブリッドと呼ばれるモードで、単バンチが等間隔で並んでいる部分とマルチバンチの部分とから構成されている。超微細相互作用を調べるための時間スペクトル測定を行う場合には、入射パルスに対する核共鳴散乱の時間応答を測定することになるため、十分な時間間隔の単バンチ領域が必要とされる。このため、AモードまたはD、Eモードのようなハイブリッドモードが必要とされる。それに対して、通常の非弾性散乱測定を行う場合には、入射パルスに対して、核共鳴励起が起こったことを示す時間遅れ成分だけが問題となるため時間応答スペクトルは必要とされず、適切な間隔さえあれば少数のパルス列であっても差し支えない。そのためA、B、Cモードが好ましいモードとなる。D、Eモードでも測定は可能であるが、これらのモードではマルチバンチの部分があるため、あまり好ましいものではない。時間スペクトル測定も非弾性散乱測定の場合でも、寿命に応じた適切な時間間隔の単バンチから構成されるモードであれば実施可能であるが、単純に等間隔にバンチを並べることの出来ない大きな理由の1つとしては1バンチあたりの電流を大きく出来ないということのようである。そこで、トップアップモードになった場合には、例えばB、Eモードを等間隔バンチに統合する等の見直しを行っていただけば、核共鳴散乱測定に関しては実験の自由度が大きく広がるものと考えられる。表2に、バンチモードとそれに対応した測定目的や代表的な測定核種をまとめる。

図1 パルス放射光を試料に照射したときの核共鳴散乱の時間依存性

図2 放射光核共鳴散乱によるフォノンエネルギースペクトル測定

4.高分解能モノクロメータと多素子APD検出器の開発

非弾性散乱測定を行う場合には入射X線のエネルギーをmeV程度以下に分光する必要があるが、これを行うには超高分解能モノクロメータが必要である。超微細相互作用を測定するための前方散乱測定の場合でも、放射光を分光しないで試料に照射すると、超微細相互作用エネルギーの範囲よりも何桁も広くて不必要なエネルギー幅のX線を照射することになり、時間遅れ成分に様々な影響を及ぼすため、ある程度の分光を行う必要がある。現在、核共鳴散乱共同利用ビームラインBL09XUにおいては、181Ta、57Fe、151Eu、149Sm、119Sn、161Dy、129I、40K用の高分解能モノクロメータが用意されており、その他の30keV以下のエネルギーの核種に関しても必要に応じて作成することが可能な状態にある。特定利用研究においては、新たに核共鳴非弾性散乱用の液体窒素冷却型高分解能モノクロメータの開発研究を行った。これは、比較的高い励起エネルギー(30keV程度以上)の核種の場合に高分解能達成のために高次反射を用いると、室温ではデバイ・ワーラー因子の低下による反射率の低下が顕著になるので、これを防ぐためにSi結晶をクライオスタットで冷却するものである。我々は、液体窒素冷却40K用高分解能モノクロメータを作成し、60Kにおいて室温のおよそ7倍の反射率が得られていることを確認した後に、K化合物の核共鳴非弾性散乱測定を行った [6] [6]Y. Yoda : International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (Muscat, September 2003).。これらの結果より、今後57Fe以外の核種においても核共鳴非弾性散乱測定の可能性が大きく広がったものと考えられる。

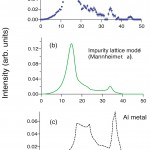

核共鳴非弾性散乱測定用の検出器には、高検出効率(大面積)、低ノイズおよび高速時間応答性といった条件が要求される。現在のところ、高速時間応答性と低ノイズという条件を充たすことの出来る実用的なX線検出素子として、Si-APD(アバランシェ・フォトダイオード)が用いられている [7] [7]S. Kishimoto : Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 309 (1991) 603.。しかしながら、Si-APD素子の場合、一般には高速時間応答性と高検出効率は相反する条件となる。そこで、時間応答性と検出効率の両立を目指すために、多素子化および積層化に関する研究が特定利用課題の中で実施されてきた。また、測定核種に依存して励起エネルギーや寿命が異なるため、一つの検出器で全ての核種の測定を行うことは非効率的であると考えられる。このため、測定目的に応じて数種類の検出器を用意しておくことが望ましい。これらのことより、高速信号用積層型多素子APD検出器、高効率積層型多素子APD検出器、微弱信号用大面積多素子APD検出器等の開発研究を行った。40Kはこれまで非弾性散乱測定が行われてきた核種の中で、もっともエネルギーが高くしかも寿命が短いため、これまでの検出器では測定が困難であった。そこで今回開発を行った高速信号用積層型多素子APD検出器を用いて測定を行い、フォノンエネルギースペクトル測定を行うことが出来た [8] [8]M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, R. Haruki, T. Mitsui, Y. Yoda, X. W. Zhang, S. Kishimoto and Yu. Maeda : Hyperfine Interact. 141-142 (2002) 99, M. Seto, Structural Chemistry 14 (2003) 121.。また、核共鳴非弾性散乱法の特徴を利用することで、他の振動分光法では不可能であるような微量元素の振動状態でも観測できる可能性を有している。特に、金属・半導体中の不純物は電気伝導等の物性に様々な影響を与えることより、そのような振動状態を解明することは重要であるが、微量な不純物の場合には、実験的にその不純物の振動状態だけを取り出して測定することは困難であった。我々は、核共鳴非弾性散乱を用いてCuとAl金属中に微量に存在するFe原子の局所振動状態密度の測定を行った [9] [9]M. Seto, Y. Kobayashi, S. Kitao, R. Haruki, T. Mitsui, Y. Yoda, S. Nasu and S. Kikuta : Phys. Rev. B 61 (2000) 11420.。図3に実験的に求められたAl金属中のFe原子の局所振動状態密度(a)とAl金属のフォノン状態密度(c)を示す。これらから、微量なFe原子の振動状態密度はAlのフォノン状態密度とは異なったものとなっていることが分かる。しかしながら、このような不純物原子の振動状態密度はGreen関数法を用いて、元の金属のフォノン状態密度および不純物原子と元の原子との結合定数の変化から求めることが可能であり、この方法を用いて計算した局所フォノン状態密度を図3(b)に示す。このように、放射光核共鳴非弾性散乱法では、これまでの分光法では大変困難であった微量原子の局所的なフォノン状態密度測定に有効である。さらに、溶液中の希薄なイオンの運動についても、元素選択性を用いることで殆どの成分を占める溶媒分子の運動と区別して測定が可能となることより、核共鳴散乱法は生体分子や溶液中におけるイオンのダイナミクスについての研究にも有効な手法である。このような系の測定として、陽イオン交換膜として知られているNafionフィルムの機能を明らかにするために、Feイオンの核共鳴準弾性散乱測定を行った [10][10]R. Haruki, M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, Y. Yoda, T. Mitsui and Y. Maeda : J. Phys. Soc. Jpn. 70 (2001) 445, R. Haruki, M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, Y. Yoda, T. Mitsui and Yu. Maeda : Hyperfine Interact. (C) 5 (2002) 139.。今回開発を行った微弱信号用大面積多素子APD検出器を用いることで、このような微量元素の振動状態の研究がますます発展するものと考えられる。これらの検出器の開発により、35keV程度以下の核種の核共鳴非弾性散乱測定用の検出器は、ひととおり揃ったことになる。また、高速型の多素子APD検出器は時間スペクトル測定にも使用可能であるため、特殊な用途の測定を除けば核共鳴散乱測定用検出器は、ほぼ準備できたものと考えられる。なお、BL09XUには核共鳴前方散乱測定用クライオスタット(3.6K-400K)と核共鳴非弾性散乱用クライオスタット(10K-400K)が用意されており、共同利用ユーザが利用出来るようになっている。

図3 (a) 核共鳴非弾性散乱法により測定されたAl金属中のFe原子の局所振動状態密度、(b) Green関数法により計算されたFe原子の局所振動状態密度、(c) Alのフォノン状態密度

5.電子状態によりサイトを特定した核共鳴非弾性散乱法

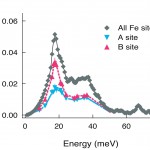

今回の特定利用研究の一つの大きな目標としては、フォノン状態密度を元素選択性だけにとどまらず同一の元素でありながら異なった電子状態のサイトまでも選別して測定する方法を確立することであった。これまで行われてきた核共鳴非弾性散乱法は元素を特定した測定が可能であるが、混合原子価化合物のような同じ元素でありながら異なった電子状態の原子を含む場合には、それらの振動状態を区別して測定することは、特殊な場合を除けば、これまでに存在した他の分光法を含めても不可能であった。しかしながら現代の精密な物質科学研究において、化合物中の異なった電子状態の原子を特定した振動状態測定が可能であるということには重要な意義があると考えられる。放射光核共鳴散乱法では前述したように振動状態測定と電子状態測定が可能であると述べたが、電子状態測定に関しては、殆どの場合に弾性散乱を利用して行われてきた。しかしながら非弾性散乱にも電子状態に関する情報が含まれており、これを有効に利用することで観測された非弾性散乱がどのような電子状態を有する原子(核)からのものであるのかについての情報が得られるのである。このような測定を行うためには、インコヒーレントな散乱の時間スペクトル測定を行う必要があり、通常の非弾性散乱よりも多くの時間計測系が必要とされ、素子の多素子化に加えて時間スペクトル測定系の多チャンネル化が必要とされることより、このような測定系の開発整備を行った。これにより、2種類の異なった電子状態のFeサイト(Aサイト:Fe3+、Bサイト:Fe2.5+)を含む酸化物Fe3O4(マグネタイト)の核共鳴非弾性散乱測定を実施し、AサイトとBサイトそれぞれのフォノン状態密度を求めることに成功した [11] [11]M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, R. Haruki, Y. Yoda, T. Mitsui and T. Ishikawa : Phys Rev. Lett. 91 (2003) 185505-1.。図4に、Fe3O4中における全Fe原子のフォノン状態密度、Aサイトの部分フォノン状態密度およびBサイトの部分フォノン状態密度を示す。これより、実際にAサイトとBサイトのフォノン状態密度が異なった振る舞いを示していることが分かる。また第1原理バンド計算を実施し、実験の結果とよい一致を示していることも確認された。よって、本研究によりサイトを特定した非弾性散乱測定が実施可能であることが初めて実証されたものと考えられ、元素選択性だけにとどまらず電子状態を特定した非弾性散乱の研究が可能となった [12] [12]Physics today, Jan. (2004) 9, パリティ, 19, No. 2 (2004) 59, Physics News Update (http://www.aip.org/enews/

physnews/2003/split/661-3.html).。

図4 放射光核共鳴非弾性散乱法により求められた、Fe3O4中における全Fe原子のフォノン状態密度(◆)、Aサイトの部分フォノン状態密度(▼)、Bサイトの部分フォノン状態密度(▲)。

6.磁気転移に伴う非干渉性弾性散乱強度の増大現象

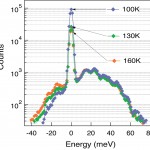

核共鳴散乱エネルギースペクトルの温度変化測定を行っていたところ、磁気転移に伴い弾性散乱強度だけが大幅に増大するというこれまでには予測されていなかった現象を観測した [13] [13]M. Seto, J. Matsuno, A. Fujimori, T. Mitsui, Y. Kobayashi, S. Kitao, R. Haruki, S. Kawasaki and M. Takano : submitted.。図5にCaFeO3中の57Feによる核共鳴散乱エネルギースペクトルの温度変化を示す。エネルギーの原点を中心としたピークが弾性散乱によるものであるが、図5から分かるように、弾性強度が磁気転移温度である115K付近の上下で大きく変化していることが分かる。このときに非弾性散乱部分は、ボーズ因子の温度変化により予想される程度の変化しかしていない。この現象の原因は干渉性散乱と非干渉性散乱との競合によるものと考えられるが、この現象を利用することで相転移現象の起源についての明確な確証を与えることが可能になるものと考えられる。

図5 CaFeO3中の57Feによる(非干渉性)核共鳴散乱エネルギースペクトルの温度依存性。核共鳴励起エネルギーを原点として表示してあり、原点のピークが弾性散乱に相当している。原点のピークの高エネルギー側と低エネルギー側がそれぞれフォノン生成と消滅による非弾性散乱に相当している。

7.むすび

元素選択非弾性散乱法や超微細相互作用を利用した電子状態の測定に関しては、その手法はほぼ確立したものとなっており、SPring-8、ESRF、APSといった第3世代放射光施設で様々な研究が実施されてきている。核共鳴非弾性散乱法を利用した研究は非常に広い分野に渡っており、ここではその全てを紹介しきれないが、例えばDAC(ダイヤモンドアンビルセル)を用いた超高圧下の核共鳴非弾性散乱測定による地球の内核部分についての研究 [14] [14]R. Lübbers, H. F. Grüsteudel, A. I. Chumakov, G. Wortmann : Science, 287 (2000) 1250, H. K. Mao, J. Xu, V. V. Struzhkin, J. Shu, R. J. Hemley, W. Sturhahn, M. Y. Hu, E. E. Alp, L. Vocadlo, D. Alfè, G. D. Price, M. J. Gillan, M. Schwoerer-Böhning, D. Häusermann, P. Eng, G. Shen, H. Giefers, R. Lübbers, G. Wortmann : Science, 292 (2001) 914.、振動エントロピーに関する研究 [15] [15]B. Fultz, T. A. Stephens, W. Sturhahn, T. S. Toellner, and E. E. Alp : Phys. Rev. Lett. 80 (1998) 3304, H. Paulsen, R. Benda, C. Herta, V. Schüemann, A. I. Chumakov, L. Duelund, H. Winkler, H. Toftlund and A. X. Trautwein : Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 1351.、生体関連物質 [16] [16]J. T. Sage, S. M. Durbin, W. Sturhahn, D. C. Wharton, P. M. Champion, P. Hession, J. Sutter, and E. E. Alp : Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 4966.、Fe電荷分離酸化物 [17] [17]J. Matsuno, M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi and R. Haruki, T. Mitsui, A. Fujimori, Y. Takeda, S. Kawasaki and M. Takano : submitted.、超微粒子 [18] [18]B. Fultz, C. C. Ahn, E. E. Alp, W. Sturhahn and T. S. Toellner : Phys. Rev. Lett. 79 (1997) 937.、多層膜 [19] [19]T. Ruckert, W. Keune, W. Sturhahn, M. Y. Hu, J. P. Sutter, T.S. Toellner, E.E.Alp : Hyperfine Interact. 126 (2000) 363.、準結晶 [20] [20]R. A. Brand, G. Coddens, A. I. Chumakov and Y. Calvayrac : Phys. Rev. B 59 (1999) R14145.、低次元系 [21] [21]S. Kitao, T. Mitsui, T. Harami, Y. Yoda and M. Seto : Jpn. J. Appl. Phys. 38 suppl. 38-1 (1993) 535.、析出粒子 [22] [22]Y. Tsunoda, Y. Kurimoto, M. Seto, S. Kitao and Y. Yoda, Phys. Rev. B 66 (2002) 214304-1. 等の研究も行われている。さらに、新しい現象や測定方法も次々と開発されつつある。例えば、集光した放射光を用いる顕微メスバウアー分光法 [23] [23]T. Mitsui, Y. Kobayashi and M. Seto : Jpn. J. Appl. Phys. 43 (2004) 389.、エネルギー領域での超微細相互作用測定法であるストロボスコピック法 [24] [24]R. Callens, R. Coussement, T. Kawakami, J. Ladrière, S. Nasu, T. Ono, I. Serdons, K. Vyvey, T. Yamada, Y. Yoda, and J. Odeurs : Phys. Rev. B 67 (2003) 104423, R. Callens, R. Coussement, C. L’abbé, S. Nasu, K. Vyvey, T. Yamada, Y. Yoda and J. Odeurs : Phys. Rev. B 65 (2002) 180404.、そして表面およびナノテクノロジー研究のための斜入射法等である。また、物質科学研究だけにとどまらず、原子核研究にも用いられ、電子遷移過程による核励起(NEET)現象が観測されている [25] [25]S. Kishimoto, Y. Yoda, M. Seto, Y. Kobayashi, S. Kitao, R. Haruki, T. Kawauchi, K. Fukutani and T. Okano : Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 1831.。このように核共鳴散乱研究は今後も大きく発展する可能性を有していると信じている。また、放射光核共鳴散乱法を利用した物質および生命科学研究が本格的に実施可能な段階になってきており、新しい分野の研究者の参入を希望するものである。

特定利用研究は、依田芳卓(高輝度光科学研究センター)、三井隆也(日本原子力研究所)、北尾真司、小林康浩(京都大学)、春木理恵、張 小威、岸本俊二(高エネルギー加速器研究機構)、山田高広、松野丈夫(産業技術総合研究所)、藤森 淳(東京大学)、高野幹夫(京都大学)、浜谷 望(お茶の水女子大学)、城谷一民(室蘭工業大学)、石川達雄(大阪教育大学)との共同研究によるものである。

様々な面でのご支援をいただきました高輝度光科学研究センターおよび日本原子力研究所関西研究所の皆様に感謝いたします。

参考文献

[1]瀬戸 誠:日本放射光学会誌 11 (1998) 219-228、瀬戸 誠:日本結晶学会誌 43 (2001) 405-412.

[2]M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, R. Haruki, T. Mitsui, Y. Yoda X. W. Zhang and Yu. Maeda : Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 566.

[3]M. Seto, Handbook of Nuclear Chemistry, A. Vértes, S. Nagy and Z. Klencsár : Ed. (Kluwer, Dordrecht, 2003), 3, Chap. 4.

[4]M. Seto, Y. Yoda, S. Kikuta, X. W. Zhang and M. Ando : Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 3828.

[5]http://www.spring8.or.jp/j/schedule/bunch_mode-j/

[6]Y. Yoda : International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect (Muscat, September 2003).

[7]S. Kishimoto : Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 309 (1991) 603.

[8]M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, R. Haruki, T. Mitsui, Y. Yoda, X. W. Zhang, S. Kishimoto and Yu. Maeda : Hyperfine Interact. 141-142 (2002) 99, M. Seto, Structural Chemistry 14 (2003) 121.

[9]M. Seto, Y. Kobayashi, S. Kitao, R. Haruki, T. Mitsui, Y. Yoda, S. Nasu and S. Kikuta : Phys. Rev. B 61 (2000) 11420.

[10]R. Haruki, M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, Y. Yoda, T. Mitsui and Y. Maeda : J. Phys. Soc. Jpn. 70 (2001) 445, R. Haruki, M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, Y. Yoda, T. Mitsui and Yu. Maeda : Hyperfine Interact. (C) 5 (2002) 139.

[11]M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi, R. Haruki, Y. Yoda, T. Mitsui and T. Ishikawa : Phys Rev. Lett. 91 (2003) 185505-1.

[12]Physics today, Jan. (2004) 9, パリティ, 19, No. 2 (2004) 59, Physics News Update

(http://www.aip.org/enews/physnews/2003/split/661-3.html).

[13]M. Seto, J. Matsuno, A. Fujimori, T. Mitsui, Y. Kobayashi, S. Kitao, R. Haruki, S. Kawasaki and M. Takano : submitted.

[14]R. Lübbers, H. F. Grüsteudel, A. I. Chumakov, G. Wortmann : Science, 287 (2000) 1250, H. K. Mao, J. Xu, V. V. Struzhkin, J. Shu, R. J. Hemley, W. Sturhahn, M. Y. Hu, E. E. Alp, L. Vocadlo, D. Alfè, G. D. Price, M. J. Gillan, M. Schwoerer-Böhning, D. Häusermann, P. Eng, G. Shen, H. Giefers, R. Lübbers, G. Wortmann : Science, 292 (2001) 914.

[15]B. Fultz, T. A. Stephens, W. Sturhahn, T. S. Toellner, and E. E. Alp : Phys. Rev. Lett. 80 (1998) 3304, H. Paulsen, R. Benda, C. Herta, V. Schüemann, A. I. Chumakov, L. Duelund, H. Winkler, H. Toftlund and A. X. Trautwein : Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 1351.

[16]J. T. Sage, S. M. Durbin, W. Sturhahn, D. C. Wharton, P. M. Champion, P. Hession, J. Sutter, and E. E. Alp : Phys. Rev. Lett. 86 (2001) 4966.

[17]J. Matsuno, M. Seto, S. Kitao, Y. Kobayashi and R. Haruki, T. Mitsui, A. Fujimori, Y. Takeda, S. Kawasaki and M. Takano : submitted.

[18]B. Fultz, C. C. Ahn, E. E. Alp, W. Sturhahn and T. S. Toellner : Phys. Rev. Lett. 79 (1997) 937.

[19]T. Ruckert, W. Keune, W. Sturhahn, M. Y. Hu, J. P. Sutter, T.S. Toellner, E.E.Alp : Hyperfine Interact. 126 (2000) 363.

[20]R. A. Brand, G. Coddens, A. I. Chumakov and Y. Calvayrac : Phys. Rev. B 59 (1999) R14145.

[21]S. Kitao, T. Mitsui, T. Harami, Y. Yoda and M. Seto : Jpn. J. Appl. Phys. 38 suppl. 38-1 (1993) 535.

[22]Y. Tsunoda, Y. Kurimoto, M. Seto, S. Kitao and Y. Yoda, Phys. Rev. B 66 (2002) 214304-1.

[23]T. Mitsui, Y. Kobayashi and M. Seto : Jpn. J. Appl. Phys. 43 (2004) 389.

[24]R. Callens, R. Coussement, T. Kawakami, J. Ladrière, S. Nasu, T. Ono, I. Serdons, K. Vyvey, T. Yamada, Y. Yoda, and J. Odeurs : Phys. Rev. B 67 (2003) 104423, R. Callens, R. Coussement, C. L’abbé, S. Nasu, K. Vyvey, T. Yamada, Y. Yoda and J. Odeurs : Phys. Rev. B 65 (2002) 180404.

[25]S. Kishimoto, Y. Yoda, M. Seto, Y. Kobayashi, S. Kitao, R. Haruki, T. Kawauchi, K. Fukutani and T. Okano : Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 1831.

瀬戸 誠 SETO Makoto

京都大学 原子炉実験所

〒590-0494 大阪府泉南郡熊取町

TEL:0724-51-2445 FAX:0724-51-2631

e-mail:seto@rri.kyoto-u.ac.jp