Volume 16, No.4 Pages 261 - 266

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

ぺロブスカイトBiNiO3におけるサイト間電荷移動と巨大負の熱膨張

Intermetallic Charge Transfer in Perovskite BiNiO3 and Large Negative Thermal Expansion

[1]東京工業大学 応用セラミックス研究所 Materials and Structures Laboratory, Tokyo Institute of Technology、 [2]京都大学 化学研究所 Institute for Chemical Research, Kyoto University、[3](財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 Research & Utilization Division, JASRI、[4](独)日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 Quantum Beam Science Directorate, JAEA

- Abstract

- BiNiO3は、Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3という特徴的な価数状態を持つペロブスカイト酸化物である。圧力下の中性子粉末回折とX線吸収実験によって、加圧、または圧力下で昇温すると、ビスマスイオンとニッケルイオンの間で電荷移動を生じ、格子の収縮を伴った構造相転移を起こす事が明らかになった。ビスマスを一部ランタンで置換して高圧相を安定化したBi0.95La0.05NiO3は、常圧下の昇温によって体積と長さが減少する、負の熱膨張を示す。歪みゲージで測定した熱膨張係数は、αL = −82 × 10-6/Kと、既存の負の熱膨張材料の3倍以上である。

1.はじめに

低温の水などのごくわずかな例外をのぞき、物質は加熱すると膨張する。ガラスのコップに熱湯を注ぐと割れるのは、内側のみが急激に膨張するためであるし、鉄道のレールの継ぎ目に隙間があいているのは、夏場に膨張したレールが曲がるのを防ぐためである。電車の乗り心地が多少悪いのは我慢できるが、光通信や半導体製造などの精密な位置決めが要求される場面では、わずかな熱膨張さえも致命的である。そこで、温めると収縮する、負の熱膨張率を持つ材料を組み合わせることで、ゼロ熱膨張材料を作る、という事が行われる。

負の熱膨張材料としては、ZrW2O8の様な、多面体構造ユニット間の角度が小さくなる事で収縮が起こる物質[1][1] T. A. Mary, J. S. O. Evans, T. Vogt and A. W. Sleight: Science 272 (1996) 90-92.と、逆ペロブスカイト型マンガン窒化物等の、磁気転移に伴って体積が変化する物質[2][2] K. Takenaka and H. Takagi: Appl. Phys. Lett. 87 (2005) 261902-1-3.が良く知られており、商品化もされている。後者に属する(Mn0.96Fe0.04)3(Zn0.5Ge0.5)NのαL = (1/L)(ΔL/ΔT) = −25 × 10-6/K(1 K温度が上昇すると長さが25 × 10-6縮む)が、本研究の時点では最大の負の線熱膨張係数であった[2][2] K. Takenaka and H. Takagi: Appl. Phys. Lett. 87 (2005) 261902-1-3.(現在では、Mn3(Zn0.55Sn0.45)(N0.85C0.10B0.05)で−30 × 10-6/Kが報告されている[3][3] T. Hamada and K. Takenaka: J. Appl. Phys. 109 (2011) 07E309-1-3.)。本稿では、これらとは全く異なるメカニズムである、サイト間電荷移動によって負の熱膨張を示す新物質、Bi1-xLaxNiO3を紹介する[4][4] M. Azuma et al.: Nature Commun. 2 (2011) 347-1-5.。

2.ペロブスカイトBiNiO3とサイト間電荷移動

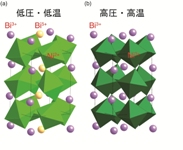

BiNiO3は、筆者が在籍していた京都大学化学研究所の大学院生だった石渡晋太郎氏が2002年に報告したペロブスカイト化合物である[5][5] S. Ishiwata et al.: J. Mater. Chem. 12 (2002) 3733-3737.。図1(a)にBL02B2の放射光X線粉末回折実験で決定した結晶構造を示す。6 GPaの高圧下で合成されるこの物質には、結晶学的に異なったサイトを占める2種類のビスマスイオンがあり、それらは柱状に秩序化している。精密化した陽イオン−陰イオン結合距離と配位数から陽イオンの価数を見積もる、ボンドバレンスサムという計算を行ったところ、2つのサイトのビスマスイオンはそれぞれ3価、5価であることが分かった。すわなち、BiNiO3はBi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3という特徴的な酸化状態を持つ。平均価数4価のビスマスが3価と5価に分かれているので、こうした状態を電荷不均化と呼ぶ。多くのペロブスカイト化合物ABO3は、BO6八面体が互い違いに傾くことによって斜方晶に歪み、単位格子が立方晶ペロブスカイトの√2a × √2a × 2a倍(aは立方晶ペロブスカイトの格子定数)になった、GdFeO3型と呼ばれる超格子構造を持つ(図1(b)参照)。ここではAイオンの結晶学的サイトは1つしかない。ところがBiNiO3では電荷不均化したビスマスのサイトが2つ必要なため、結晶構造はさらに三斜晶に歪んでいる。また、Ni2+を含む酸化物は電荷移動型絶縁体であるため、この物質は反強磁性絶縁体である。

Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3 → Bi3+Ni3+O3

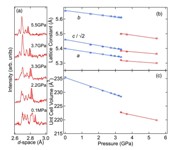

と表される酸化状態の変化だったのである。単位格子の体積を圧力の関数としてプロットすると、図2(c)のように、高圧相への転移に伴って体積が2.5%不連続に減少していることが分かる。これは、Niの価数が増えることで、ペロブスカイト構造の骨格を作るNi-O距離が縮むためであると理解できる。

それでは、Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3を加熱するとどうなるのだろうか。ビスマスの電荷不均化が融け、高圧相と同じBi3+Ni3+O3となることが期待される。残念ながら常圧下ではBiNiO3はこうした相転移を起こすことなく、約500 Kから酸素の離脱を起こして分解してしまうため、圧力下での測定を行った。図3は1.8 GPaの圧力下での粉末中性子回折実験から求めた、格子定数と単位格子体積の温度変化である。昇温に伴って格子は膨張するが、500 K近傍で3.4%の不連続な体積収縮を起こす。この値は、常圧相から高圧相への変化の際の体積収縮と同程度で、高温相がBi3+Ni3+O3であることを示唆している。ニッケルイオンの価数変化は、BL39XUで圧力下のX線吸収実験を行う事で確認した[3,11][3] T. Hamada and K. Takenaka: J. Appl. Phys. 109 (2011) 07E309-1-3.

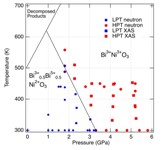

[11] M. Mizumaki et al.: Phys. Rev. B 80 (2009) 233104-1-4. 。図4はダイヤモンドアンビルセルを用い、加圧下の高温条件下で行ったNi-K端近傍のX線吸収スペクトルと、吸収端エネルギーの温度変化である。2.3 GPa、3.0 GPaでは昇温によって吸収端の高エネルギーへのシフトが観測され、Ni2+からNi3+への価数変化が起こっていることが分かる。構造解析とX線吸収の結果を圧力−温度相図にまとめたのが図5である。Bi3+0.3Bi5+0.5Ni2+O3とBi3+Ni3+O3の相境界が負の傾きを持っているため、密度の高い高圧相が昇温によっても現れる。この相境界を低圧−低温側へシフトすることができれば、常圧下での昇温によって格子が収縮する、負の熱膨張を観測できると期待される。

3.Bi1-xLaxNiO3の巨大負の熱膨張

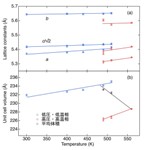

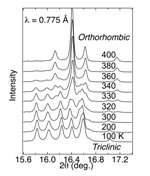

高温・高圧相の安定化はBiを一部Laで置換することで可能で、常圧下での昇温によって転移を生じる様になる[6][6] S. Ishiwata et al.: Phys. Rev. B 72 (2005) 045104-1-7.。これは、3価しか取り得ないランタンイオンがビスマスのサイトを置換することで、Bi3+とBi5+への不均化が抑制されたためだと理解できる。図6はBi0.95La0.05NiO3の粉末X線回折パターンの温度依存性である。低温では5本のメインピークが観察されており、ビスマスが不均化した三斜晶だが、室温以上では斜方晶の(Bi, La)3+Ni3+O3へと転移している様子が見て取れる。このデータから単位胞体積を求め、その温度依存性をプロットしたのが図7(a)である。三斜晶から斜方晶への変化に伴って、2.9%の体積収縮が起きていることが分かる。低温相と高温相は約50 Kの温度範囲に渡って共存しているので、この温度範囲では見かけの体積が連続的に収縮する、負の熱膨張と呼ぶべき現象が期待される。リートベルド解析で低温相と高温相の分率を見積り、重みをつけた平均の体積を計算すると、直線的に変化しており、その体積熱膨張係数はαV = −413 × 10-6/Kと見積もられる。線熱膨張係数はこの値の1/3なので、αL = −137 × 10-6/Kと期待される。ここでは格子定数変化というミクロな変化から熱膨張係数を見積もったが、試料長さの温度変化は、歪みゲージを用いてマクロに測定することができる。こうして測った実際の試料長さの温度変化を図7(b)に示す。100 Kから昇温すると、まずは長さが増大する正の熱膨張が観察されるが、280 K以上では試料長さは減少に転じる。320 Kから400 Kの間の変化率は−82 × 10-6/Kで、これは結晶学的に期待された値よりはやや小さいものの、既存材料の3倍以上の大きさである。また、ランタンによるビスマスの置換量を調節することで、負の熱膨張が現れる温度域を自由にコントロールできるという特長もある。

4.おわりに

−82 × 10-6/Kという負の熱膨張率を持つBi0.95La0.05NiO3は、エンジニアリングプラスチックの熱膨張を補償するのに使えると期待される。例えばポリカーボネートの熱膨張係数は70 × 10-6/Kであるので、同程度の体積のBi0.95La0.05NiO3を添加すれば熱膨張係数をゼロにできるし、ポリベンゾイミダゾールに至っては熱膨張係数が23 × 10-6/Kであるから、約1/4のBi0.95La0.05NiO3添加でゼロ熱膨張を実現できる。一方で昇温と高温で履歴を持つ、という問題もある。これは転移が一次であることに起因しているので、実用化のためにはリラクサー的な二次転移に変化させる材料開発が必要である。

高圧下合成される微量の粉末試料を用いての精密構造解析、圧力誘起構造相転移の観察、X線吸収による価数変化の直接観察など、この一連の研究はSPring-8の放射光無しにはあり得なかった。元々は圧力下での電荷不均化の融解を観察したい、という純粋な学術的興味で始まった研究であるが、思いがけず負の熱膨張という機能性への発展を楽しむことができ、幸運であった。

謝辞

本研究は、京都大学化学研究所の石渡晋太郎博士(現東京大学大学院工学研究科特任准教授)、陳威廷博士、関隼人氏、Michal Czapski氏、Smirnova Olga博士、岡研吾博士(現東京工業大学応用セラミックス研究所特任助教)、高野幹夫教授(現京都大学物質−材料統合システム拠点教授)、広島大学大学院理学研究科の石松直樹助教、高輝度光科学研究センターの河村直已副主幹研究員、ラザフォードアップルトン研究所のMatthew G. Tucker博士、エジンバラ大学のJ. Paul Attfield教授との共同研究です。

本研究の一部は、内閣府・最先端・次世代研究開発支援プログラム「ビスマスの特性を活かした環境調和機能性酸化物の開発」(代表・東正樹東京工業大学教授)、文部科学省・科学研究費補助金・特定領域研究「フラストレーションが創る新しい物性」(代表・川村光大阪大学教授)、文部科学省・科学研究費補助金・学術創成研究「物質新機能開発戦略としての精密固体化学」(代表・島川祐一京都大学教授)、元素戦略プロジェクト「圧電フロンティア開拓のためのバリウム系新規巨大圧電材料の創成」(代表・和田智志山梨大学教授)、独立行政法人科学技術振興機構・「戦略的国際科学技術協力推進事業:日英研究協力「極限条件を用いた新規機能性酸化物の探索」(代表・島川祐一京都大学教授、J. P. Attfieldエジンバラ大学教授)」の援助を受けて行いました。また、本稿で用いた粉末X線回折データはSPring-8 BL02B2(課題番号2003A0474)で、X線吸収スペクトルはBL39XU(課題番号2008A1283)において得られました。謹んで御礼申し上げます。

参考文献

[1] T. A. Mary, J. S. O. Evans, T. Vogt and A. W. Sleight: Science 272 (1996) 90-92.

[2] K. Takenaka and H. Takagi: Appl. Phys. Lett. 87 (2005) 261902-1-3.

[3] T. Hamada and K. Takenaka: J. Appl. Phys. 109 (2011) 07E309-1-3.

[4] M. Azuma et al.: Nature Commun. 2 (2011) 347-1-5.

[5] S. Ishiwata et al.: J. Mater. Chem. 12 (2002) 3733-3737.

[6] S. Ishiwata et al.: Phys. Rev. B 72 (2005) 045104-1-7.

[7] M. Azuma et al.: J. Am. Chem. Soc. 129 (2007) 14433-14436.

[8] Y. Long et al.: Nature 458 (2009) 60-63.

[9] I. Yamada et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 50 (2011) 6579-6582.

[10] 山田幾也:SPring-8利用者情報 16 (2011) 186-190.

[11] M. Mizumaki et al.: Phys. Rev. B 80 (2009) 233104-1-4.

東 正樹 AZUMA Masaki

東京工業大学 応用セラミックス研究所

〒226-8503 神奈川県横浜市緑区長津田町4259

TEL:045-924-5315

e-mail:mazuma@msl.titech.ac.jp

島川 祐一 SHIMAKAWA Yuichi

京都大学 化学研究所

〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄

TEL:0774-38-3110

e-mail:shimak@scl.kyoto-u.ac.jp

水牧 仁一朗 MIZUMAKI Masaichiro

(財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL:0791-58-0802

e-mail:mizumaki@spring8.or.jp

綿貫 徹 WATANUKI Tetsu

(独)日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門

〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL:0791-58-2632

e-mail:wata@spring8.or.jp