Volume 16, No.3 Pages 191 - 196

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

発光性希土類錯体の構造と光化学

Structure and Photochemistry of Luminescent Rare-Earth Complexes

青山学院大学 理工学部 College of Science and Engineering, Aoyama Gakuin University

- Abstract

- 希土類錯体は、EuなどのランタニドにPI系の有機配位子が結合することで、本来禁制であるランタニドからのff遷移に伴う発光スペクトルを増強させることができる。私どもは、プラセオジム錯体の発光スペクトルを用い、分子内の光励起エネルギー移動の経路から高効率な発光を促す条件を知ることができた。この知見を基に、分子自身を有機合成化学により分子自身のドナー準位を調整し、発光スペクトルの選択性を証明した。さらに、単分子累積膜や高分子膜表面への吸着を利用し、結晶とは異なる分子配列を有する集合体が偏光発光を促す新しい系の創成とその構造の役割を証明した。

1.はじめに:希土類錯体にしかできないこと

錯体の機能については、磁性、導電性、光特性、触媒の主に4つの柱で研究が進められている。私どもの研究では、特に希土類イオンに着目している。希土類の中でも特にランタニド類は、本来の電子構造から、これらの特性を多重に同時に発現させられる元素群として知られ、そのために材料としてすでに多くの例が実用化されている。錯体は、一般に分子の集合化した時の結合の様相が特徴的であることから、次元性を制御した(0D:単分子、1D:ナノワイヤー、2D:平面型リンク錯体、3D:高分子錯体や化学素子など)材料との架け橋としての可能性もあり、触媒、単分子磁石、発光素子、ナノデバイス、分子吸蔵、人工光合成モデル分子など、応用の基盤となる物質の特性評価も多く報告されている[1][1] 山下正廣、小島憲道:編著 錯体化学選書3金属錯体の現代物性化学 三共出版 (2005).。

希土類に属する化合物や資源に関わる話題は、近年、天然資源の少ない日本において非常に注目されてきている。希土類を用いた化合物の物性は、強磁性、誘電特性、発光等が知られており、重金属であるにもかかわらず、特に本来のf電子系原子の電子構造により、いわゆるd族金属類とは全く異なる結合様式や物性の原理を示すことが多い[2][2] (a) 足立吟也:希土類の科学 化学同人(1999) ; (b) 足立吟也監修: 希土類の機能と応用シー・エム・シー (2006).。事実、例えばイオンとして材料に取り込まれると、希土類は1種の元素で磁性、電導性、光特性を同時に発現することがあり(図1)、マルチファンクショナル材料創成に向けた製造工程での効率化も近い将来実現するだろう。

図1 化合物中での希土類イオンの多重機能性

錯体化学の分野で、ランタニド錯体の歴史はほとんどが合成であり、機能に着目して分子設計・合成そして特性評価を定量的に行い始めたのは、まだ数十年ほど前からである。特に発光性錯体は、溶液中の解離や、大気中で水分子の吸着により消光することから、無機化合物の発光材料と比較すると実用性には課題があった。しかし、発光させる機構としてPI系配位子を光アンテナにすると、幅広いエネルギー準位を有するため容易に光励起し、この励起子密度の高い状態からエネルギー移動を介してランタニドのff発光を促進できるため、基盤研究を含め多くの誘導体合成等の発展を遂げてきている[3] [3] (a) S. Shinoda, H. Miyake and H. Tsukube: Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, ed by K. A. Gschneidner, Jr., J.-C. G.Bunzli and V. K. Pecharski: Elsevire 35 (2005) ch.225.; (b) 長谷川靖哉:光化学 36 (1) (2005) 41.; (c) 長谷川美貴:光化学 38 (3) (2007) 189-195.; and their references.。また、同じ配位子を用いてもランタニドイオンの種類を変化させると発光色を変化させられる。例えば、ユーロピウム(Eu)錯体は赤色発光を示すのに対し、テルビウム(Tb)錯体およびネオジム(Nd)錯体はそれぞれ緑色および赤外領域の発光帯を示す(図2)。これは配位子を紫外光励起した際の分子内エネルギー移動により引き起こされている。

図2 ランタニド錯体の発光の様子(UVランプを照射)。Ndは発光が目視できないので写真は掲載していない。

非常に多くのランタニド錯体が合成されているにもかかわらず、発光現象を精密に解釈した報告はd族金属錯体のいわゆる分光化学系列やヤーンテラー効果などに対応するような、スペクトルの多様化に対する分子設計指針の法則はみられない。これらの未踏の部分が多いランタニド錯体の光化学現象を解釈することで、新しい切り口で分子性材料を設計する視野が広がる。ここでは、私どもの最近のトピックとして、ランタニド錯体の分子内エネルギー移動機構に関わる定量的な発光スペクトルの解釈と、この原理に基づく分子性超薄膜の発光の偏光挙動と構造を明らかにしたので紹介する。

2.希土類錯体の分子内エネルギー移動機構

有機分子を用いた、いわゆるPI系分子における2個の独立した電子系間のエネルギー移動は、エネルギードナーとアクセプター間の距離と、エネルギー移動に関わるそれらの準位のスピン多重度およびドナーの発光(蛍光1Sあるいはりん光3T)とアクセプターの吸収帯の重なりが重要である。このことについてはすでに40年以上の歴史がある[4][4] 例えば、山崎巌:有機量子化学と光化学 量子光化学シリーズ一麦出版社 (2003) 等にまとめられている。。ランタニド錯体のf電子系からの発光は非常にシャープであり、これは4f軌道が内殻に存在しているため、隣接する原子との結合に用いられる5dや6s軌道と役割を別にしているためである。これにより、室温であっても、ff発光は真空中低温で測定したようなスペクトル形状を示す。言い換えると、配位子のPI電子系と金属イオンのf電子は1分子内であってもそれぞれほぼ独立しているものとして取り扱うことができるとすると、先の有機分子間の系にあてはめてスペクトル解釈することは極めて有用である。

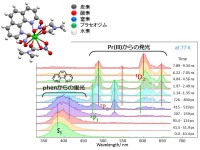

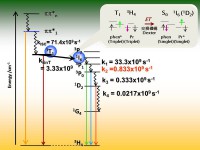

そこで、金属イオンにはff発光を示す準位のスピン多重度が、一重項あるいは三重項で成り立っているPr(III)を用い、配位子には蛍光もりん光も示すフェナントロリンを用いた錯体を合成し、このPr錯体の分子内エネルギー移動を発光スペクトルから解釈することを試みた[5][5] (a) M. Hasegawa, A. Ishii and S. Kishi: J. Photochem. Photobiol. A 178 (2006) 220-224.; (b) M. Hasegawa, A. Ishii, T. Yamazaki, S. Kishi and I. Yamazaki: Chem. Lett. 34 (2005) 1418-1419.。

図3にこの錯体のピコ秒時間分解発光スペクトルおよびエネルギー緩和過程のダイアグラムを示す。横軸は波長で縦方向に時間経過を示している。時間初期はフェナントロリンの蛍光帯のみが観測されており、この帯の減衰と共に長波長側にPrのff発光に特有なシャープな帯が逐次的に現れる。各帯の発光寿命測定から、発光帯の減衰時間と次の発光帯の立ち上がり時間を組み合わせ、励起エネルギー移動の過程の考察を試みた。その結果、フェナントロリンを配位子とするPr錯体は配位子の三重項準位をエネルギードナーに、Prイオンの一重項準位をアクセプターに用いることを証明し、この時のエネルギー移動はデキシター型(電子交換型)であると結論付けられた。すなわち、発光性ランタニド錯体の場合、すべての分子が発光に関わるのではなく、エネルギー移動過程が選択的に生じることを示唆している。

このことを証明するため、フェナントロリンに2個のフェニル基を導入したバソフェナントロリンを配位子に用いたPr錯体の発光スペクトルに着目した[5,6][5] (a) M. Hasegawa, A. Ishii and S. Kishi: J. Photochem. Photobiol. A 178 (2006) 220-224.; (b) M. Hasegawa,A. Ishii, T. Yamazaki, S. Kishi and I. Yamazaki: Chem. Lett. 34 (2005) 1418-1419.

[6] A. Ishii, S. Kishi, H. Ohtsu, T. Iimori, T. Nakabayashi,N. Ohta, N. Tamai, M. Melnik, M. Hasegawa and Y.Shigesato: Chem. Phys. Chem. 8 (2007) 1345-1351.。バソフェナントロリンの場合、フェナントロリンの場合と比較し共役長が長くなるためにドナーの準位は低くなり、結果として長波長側にPIPI*性の吸収および発光スペクトルを示す。これに伴い、アクセプターとなるPrのfの準位は、先のフェナントロリン錯体の場合の1I6よりも低い位置にある一重項レベル1D2が作用し、ff発光が現れる領域は600 nmよりも長波長側となる。すなわち、錯体化学の手法により、ff発光の選択性をもたらすことを証明した。

フェナントロリンを配位子としたEuやTbの錯体を合成したところ、フェナントロリンの水素が重水素である場合には結晶化する際に構造多形が生じることを見出した[7][7] F. Werner, K. Tada, A. Ishii and M. Hasegawa: Cryst. Eng. Comm. 11 (2009) 1197-1200.。これについては、高輝度なX線を用いた粉末回折測定(SPring-8 BL02B2)による高精度なデータから構造解析に至っている。Eu錯体の場合、図4に示すようにフェナントロリンの水素が重水素化されると、I型とIIa型の2種の結晶が生成し、これらの比率は、25.2%および74.8%であった。これに対し、通常のフェナントロリン錯体の場合にはI型はみられず、IIa型のみである。発光スペクトルにおける錯体の配位子の重水素化は、分子内振動を抑制し、配位子から金属へのエネルギー移動効率が向上することが期待され、これに伴いより高効率なff発光が促される。しかし、重水素による分子および結晶構造に変化が生じることと、分子内振動による熱的エネルギー失活の抑制の優先性は議論した例がなく、現在これらの発光スペクトルについて構造多形の影響を考察している段階である[8][8] M. Hasegawa, I. Takahashi, H. Ohtsu, et al.: in preparation.。

図4 重水素化した配位子を用いた場合のEu錯体の構造多形。

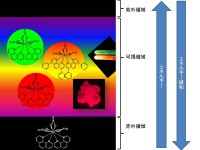

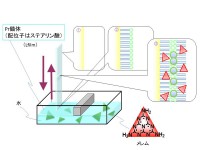

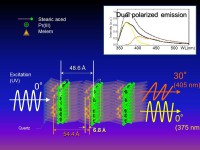

3.薄膜化錯体分子の構造と奇異な偏光発光

最近、非結晶性かつ分子配列に規則性を持たせた積層型単分子膜を希土類錯体で構築し、この構造である時に内包された有機分子が複数の偏光発光を示すことを発見した[9][9] A. Ishii, K. Habu, S. Kishi, H. Ohtsu, T. Komatsu, K. Osaka, K. Kato, S. Kimura, M. Takata, M. Hasegawa and Y. Shigesato: Photochem. Photobiol. Sci. 6 (2007) 804-809.。この際、分子膜は疎水部位と金属イオンがそれぞれ二次元に凝集した面を成し、面が交互に積層している。疎水部分はいわゆる界面活性剤のアルキル鎖であり、この界面活性剤となる分子の親水部は配位部位として金属イオンと結合している。すなわち、ステアリン酸ランタニド錯体の単分子膜を水面に用意し、これを石英の板に移し取って累積単分子膜を作製する(図5)。これをラングミュア-ブロジェット(LB)法という。今回、ランタニドイオンには、プラセオジム(Pr)を用いた。この時、親油基層には発光性の別の有機分子(メレム)が自己挿入するように成膜していく。本来、メレムは結晶状態や溶液中では偏光発光を示さないが、この膜中では、2種類の蛍光を発する(図6)。また、結晶状態や溶液中でメレムはりん光を示さない[10][10] M. Hasegawa, A. Ishii, K. Habu, H. Ichikawa, K. Maeda, S. Kishi and Y. Shigesato: Sci. Tech. Adv. Mater. 7 (2006) 72-76.のに対し、この膜中ではりん光も示すこともわかった。250 Å程度の膜厚であるため、高輝度なX線を用いる薄膜XRD測定を必要とするため、SPring-8のビームラインBL02B2に薄膜アタッチメント[11][11] K. Osaka, S. Kimura, K. Kato and M. Takata: AIP Conference Proceedings 879 (2006) 1771.を取り付け面外方向のXRD測定を試みた。その結果、この膜は、面外方向にPrの層がステアリン酸の疎水層を介して約50 Åの間隔でサンドイッチ構造を形成していることがわかった。また、メレムの配置にも面外に規則性が観測された(図6)。すなわち、発光体となるメレムをとりまく媒体に希土類LB膜を用いると、挿入されたメレムはPr層と静電的に相互作用すると同時に、親油基内での分子振動が抑制された特殊な環境におかれることが原因で観測される、非常に珍しい発光現象である。言い換えると、多重偏光発光と重原子効果による励起三重項状態の安定化が実現したことになる。なお、メレムの二種の発光に関して発光寿命とその相対的な光子数を求めたところ、遅い発光と早い発光の比率はおよそ10:1であったことから、約1割は直接的にPrに相互作用あるいは結合していると考えるのが妥当である。すなわち、この種のLB膜中で、有機分子の発する多重偏光の起源は、有機層に固定された分子種と、金属と相互作用した分子種によるものであると考察される。

図5 LB法による複合錯体の作製法。

図6 Pr-melemのLB膜の偏光発光スペクトル(λex = 280 nm)とその予測される分子配列。

分子膜はそれ自身の組成の組み合わせと、分子膜を形成する媒体によっても集合体の構造や光化学特性に変化が現れる。そこで、延伸した高分子膜を基板として、その表面にフェナントロリンのランタニド錯体をスピンコート法により膜化した系について同様の実験を試みた[12][12] M. Hasegawa, A. Ishii, K. Furukawa and H. Ohtsu: J. Photopolymer Sci. Technol. 21(3), (2008) 333-338.。この時、延伸ポリビニルアルコール膜(膜厚約0.2 mm)上で形成した錯体の膜厚は約4 nm程度である。面外にも面内にも錯体分子の吸着配置に規則性を捉えられるだけのXRD強度がないため、EXAFS(SPring-8 BL01B1)によりランタニドイオン周辺の結合状況を確認した。EXAFSデータからは、Tbと隣接する原子に関する情報が得られ、それらの間の距離と隣接する原子の個数が見積もられる。粉末状態のフェナントロリン−Tb錯体の構造解析が報告されており、それによるとTbイオンの周囲には約2 Åの距離に10個の原子が隣接している。これと比較して、延伸あるいは未延伸のポリビニルアルコール膜表面で存在するTbのEXAFSは、大きな差異は見られない。すなわち、Tbはポリビニルアルコール膜上でも三価で存在しており、錯体あるいは塩の状態を保っていることが明らかになった。

発光スペクトルを測定したところ、この膜はTbの緑色発光が効率よく促される系であり、Tb(III)に特有の4種の発光帯はそれぞれ異なる偏光角を示した。また、高分子膜の延伸によりTbからのff発光が増強する。この原因についてはまだ不明な点が多く、表面解析等の詳細な研究を行う必要がある。

一方で、スピンコート法を用いた偏光発光膜は作製法がLB膜よりも簡便であり、ソフトな特徴を生かした延伸等の機械的構造変化が分子配列とその偏光発光に直接影響を及ぼす新しい系である。スピンコートの際、赤色発光のEuと、このTbを混合した溶液を用いると、それぞれが膜上で発光し、私たちは黄色発光として認識できる(図7)[13][13] M. Hasegawa, S. Kunisaki, H. Ohtsu and W. Franz: Monatsh. Chem. 140 (2009) 751-763.。先に述べたように、ランタニドのff発光はランタニドの電子構造により発光波長の変調が困難であることから、本系は光の色の混合による多様な多重偏光発光体開発にむけた基盤的研究として位置づけられる。

図7 表面にランタニド錯体を塗布した延伸ポリビニルアルコール膜のUV照射下での発光色。左からEu錯体、Tb錯体およびそれらの混合が表面にスピンコートで塗布してある。光アンテナとなる配位子はいずれもフェナントロリン。

4.これからにむけて

私どもの研究は、「分子」と「膜」を軸に、ランタニド錯体の発光に新たな側面を見出すことに挑戦している。錯体物質の特徴は多様な有機配位子と金属との無限の組み合わせである。これに対して、これまで私たちが用いてきた系は、比較的小さい分子を配位子に選び、ランタニドイオンからのff発光とのスペクトルの重なりを少なくして精緻な解釈を試みてきた。そのほとんどが固体状態の議論である。ランタニドイオンは水や酸素と好んで結合するため、溶液中での解離や水分子の振動と発光緩和過程が競争し消光するなど、溶液中でのランタニド錯体の発光実現のためにはいくつかの課題がある。これまで通りシンプルなPI電子系の配位子を用い、EuやTb錯体が溶液中で強く発光する分子の開発は急務である[14][14] M. Hasegawa, I. Takahashi, H. Ohtsu et al.: in preparation.。

また、これらの分子内エネルギー移動とPI系分子が関わる相互作用の操作を膜化で試みてきた。偏光発光は、分子配向と物質自身の屈折率のいずれか、あるいは両方が原因で生じるといわれている。しかし、私どもの系では錯体分子の膜が非常に薄いため、膜内での分子の配向と偏光発光の方向との相関がまだわからない状況であり、これを明らかにすることで必要な角度の偏光発光を促す分子膜の開発に結び付く。

いずれの場合も、希土類の濃度は極めて薄く、高効率な発光材料として錯体の切り口から希土類を扱うことは新しい形の元素戦略といえる。まだ多くの化学の発展が希土類錯体の未来にある。

謝辞

本研究は、石井あゆみ博士(現所属:横浜桐蔭大学)、鷹尾忍博士(現所属:東京電気通信大学)、大津英揮博士(現所属:分子科学研究所)およびDr. Franz Werner(現所属:タリン工科大学)との共同研究であり、多くの学生がともに携わってきた。放射光X線を用いた実験は、理化学研究所/SPring-8主任研究員高田昌樹先生、加藤健一博士、JASRI/SPring-8木村滋先生、藤原明比古先生、金廷恩博士、宇留賀朋也博士、谷田肇博士ならびに辻成希博士との共同研究である(ビームラインBL02B2、BL01B1、BL39XU)。また、時間分解発光スペクトルおよび過渡吸収スペクトル測定については、北海道大学名誉教授山崎巌先生、山崎トモ子先生、同電子科学研究所教授太田信廣先生および関西学院大学教授玉井尚登先生にご指導いただいた。絶対発光量子収率測定に関わる特殊な測定法については浜松ホトニクス鈴木健吾博士にご助力頂いた。この場をお借りしてお礼申し上げます。本研究は主に文部科学省ハイテク・リサーチ・センター整備事業、科学研究費特定領域研究「配位空間化学」および若手研究(A)の助成により行った。

参考文献

[1] 山下正廣、小島憲道:編著 錯体化学選書3金属錯体の現代物性化学 三共出版 (2005).

[2] (a) 足立吟也:希土類の科学 化学同人 (1999) ; (b) 足立吟也監修:希土類の機能と応用シー・エム・シー (2006).

[3] (a) S. Shinoda, H. Miyake and H. Tsukube: Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, ed by K. A. Gschneidner, Jr., J.-C. G. Bunzli and V. K. Pecharski: Elsevire 35 (2005) ch.225.; (b) 長谷川靖哉:光化学 36 (1) (2005) 41.; (c) 長谷川美貴:光化学 38 (3) (2007) 189-195.; and their references.

[4] 例えば、山崎巌:有機量子化学と光化学 量子光化学シリーズ一麦出版社 (2003) 等にまとめられている。

[5] (a) M. Hasegawa, A. Ishii and S. Kishi: J. Photochem. Photobiol. A 178 (2006) 220-224.; (b) M. Hasegawa, A. Ishii, T. Yamazaki, S. Kishi and I. Yamazaki: Chem. Lett. 34 (2005) 1418-1419.

[6] A. Ishii, S. Kishi, H. Ohtsu, T. Iimori, T. Nakabayashi, N. Ohta, N. Tamai, M. Melnik, M. Hasegawa and Y. Shigesato: Chem. Phys. Chem. 8 (2007) 1345-1351.

[7] F. Werner, K. Tada, A. Ishii and M. Hasegawa: Cryst. Eng. Comm. 11 (2009) 1197-1200.

[8] M. Hasegawa, I. Takahashi, H. Ohtsu et al.: in preparation.

[9] A. Ishii, K. Habu, S. Kishi, H. Ohtsu, T. Komatsu, K. Osaka, K. Kato, S. Kimura, M. Takata, M. Hasegawa and Y. Shigesato: Photochem. Photobiol. Sci. 6 (2007) 804-809.

[10] M. Hasegawa, A. Ishii, K. Habu, H. Ichikawa, K. Maeda, S. Kishi and Y. Shigesato: Sci. Tech. Adv. Mater. 7 (2006) 72-76.

[11] K. Osaka, S. Kimura, K. Kato and M. Takata: AIP Conference Proceedings 879 (2006) 1771.

[12] M. Hasegawa, A. Ishii, K. Furukawa and H. Ohtsu: J. Photopolymer Sci. Technol. 21 (3), (2008) 333-338.

[13] M. Hasegawa, S. Kunisaki, H. Ohtsu and W. Franz: Monatsh. Chem. 140 (2009) 751-763.

[14] M. Hasegawa, I. Takahashi, H. Ohtsu et al., in preparation.

長谷川 美貴 HASEGAWA Miki

青山学院大学 理工学部 化学・生命科学科

〒252-5258 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1

TEL:042-759-6221

e-mail:hasemiki@chem.aoyama.ac.jp

高橋 勇雄 TAKAHASHI Isao

青山学院大学 理工学部 化学・生命科学科

〒252-5258 神奈川県相模原市中央区淵野辺5-10-1

TEL:042-759-6221

e-mail:isao@chem.aoyama.ac.jp