Volume 06, No.6 Pages 443 - 449

2. 共用ビームライン/PUBLIC BEAMLINE

中尺アンジュレータビームライン20XU(医学及びイメージング)の現状

Beamline 20XU – Design Construction Commissioning and Present Status –

1.ビームラインの目的と成り立ち

本稿はBL20XUの現状を紹介するとの主旨の原稿依頼であったが、利用者情報誌を見返してみるとビームライン建設の経緯を含め一切が未発表であることに気づいた次第である。しかるに、ここでは記録の為にビームライン提案の経緯から記すことにする。

ESRFやAPSと比較した場合のSPring-8の特徴は、挿入光源の為の30mの長直線部を有することと、蓄積リング棟の外部に延長して長いビームラインを建設可能なエリアを持っていることである。これらの設備は将来を見越しての計画であるとされていたが、加速器の改良とビームライン建設スケジュールは予想を超えるスピードで進み、現在25mの長直線アンジュレータ(BL19LXU)と1km長尺ビームライン(BL29XU)が既に稼働している。

一方いわゆる中尺(300m級)のビームラインとしては敷地内に建設可能なエリアとして、BL19からBL21に至る領域と、BL31〜BL32に至るエリアがある。この中でBL20IN、BL20B2、BL21INの3本のビームライン用の実験ホールとして医学利用実験棟(英語名称:Biomedical Imaging Center)がビームライン建設より早く1997年に完成していた。この建物内の実験エリアは リング棟実験ホールと異なり、生きた生物試料や臨床実験が可能な設備として設計されている。ここでは光源から実験ステーションまでの距離は平均で200mであり、本来の中尺ビームラインの長さである300mに満たないが、このあたりは予算的な制約もあったと聞いている。中尺及び長尺ビームラインの特徴は、単純に言えば、その長さによって大面積ビームと高い空間コヒーレンスが得られることである。

リング棟実験ホール外に延長された一本目のビームラインは偏向電磁石光源のBL20B2である。このビームラインは各種イメージング実験(マイクロビーム、結像顕微鏡、トポグラフィー、トモグラフィー、屈折コントラストイメージング、マイクロアンジオグラフィー等)への利用を目的として設計されたが、以降の中尺及び長尺ビームライン建設の為のR&Dとしての役割も持たされていた。BL20B2は1998年2月のコミッショニング開始から、1999年10月には共同利用が開始され、各種イメージング実験等に利用されている。BL20B2での発光点サイズは水平300μm、垂直50μm程度である。分光結晶の振動による影響を考慮しても、発光点の見込み角は1μrad程度であり、通常の結晶コリメータを用いた場合と同程度の空間コヒーレンスが得られている。しかしながら、フラックス密度に関してはエンドステーションでの実測値は107-108 photons/s/mm2程度であり、ビームラインの長さが異なるとは言え低エネルギー領域ではPFの偏向電磁石ビームラインより低い強度しか得られていない(原理的に当然の結果ではある)。したがって、高分解能で動的観測を行うような実験はこのビームラインでは不可能である。静的現象のみを対象としている場合はフラックス密度が観測限界を規定する場合は少ないと言えるが、現実的な実験条件(検出器のノイズや装置の安定性)を考慮するとより高輝度のアンジュレータ光源のビームラインが必要である。

上記観点から、現在の偏向電磁石光源のBL20B2と相補的な役割を担う目的で医学利用棟に引き込む2本目の中尺ビームラインとしてアンジュレータビームラインが提案された(提案代表者:八木直人)。建設予算は1998年度からの3年計画として認可され、仕様策定後1998年末から順次発注作業が行われ、2001年1月にファーストビームが得られた。ユーザー実験は2001B(2001年9月)から開始されている。なお、BL20XUはBL47XUやBL20B2と同じように特定のサブグループからの提案ではなく、したがって実験ステーション建設立ち上げグループに相当するものは無い。このためビームラインだけでなく実験ステーションの設計建設立ち上げを含めたすべての作業をSPring-8のインハウススタッフで行った。

2.基本設計

本ビームラインは医学応用のみならず種々イメージング技術の開発と応用を考えて企画された。その目的のひとつはそれまでR&Dビームラインである47XUで行われていたX線マイクロビーム/顕微鏡の研究を新しいビームラインに移行させることである。この目的でリング棟実験ホール内に第一実験ハッチを設置するものとした。また、生物試料等の実験の目的で医学利用棟内の実験エリアには各種の実験に対応可能なフレキシビリティの高いイメージング実験用ステーションをビームライン照射室(1)に設置している。BL20XUでは更に下流に臨床実験用エリアがあり、ビームラインの延長が可能である。しかしながら、現状では未だ臨床実験を行う予定が無いことから、この部分へのビームラインの延長は行わず、将来計画のために残してある。

光源には周期長26mm、173周期のハイブリッド型真空封止アンジュレータを採用している。最小ギャップ7mmで最大K値2.1が得られ、8keV以上の全エネルギー領域を網羅出来るように設計されている。最大磁場強度は0.82テスラであり、標準型(周期長32mm)のアンジュレータに比較して高エネルギー領域を重視した設計である。

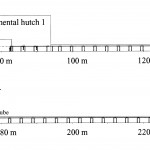

図1に示すようにビームラインの構成は光学ハッチと二つの実験ハッチからなり、第一実験ハッチ(幅3m、長さ6m、高さ3.3m)は光学ハッチから分離して下流に30m離れた位置(光源からの距離は80m)に建設されている。ビームラインはさらにリング棟から外に延長され、約150m離れた医学利用実験棟まで真空ダクトで輸送される。第二実験ハッチ(幅3m、長さ9m、高さ3.3m)は医学利用実験棟内のビームライン照射室(1)に設置されている。ビームライン光学系としては二結晶分光器だけであり、ミラー等の光学素子は無い。二結晶分光器はSPring-8のアンジュレータビームライン用標準分光器を用い、分光結晶は現在の所Si 111が使われている。冷却方式は閉鎖循環系の液体窒素冷却である。したがって回転傾斜配置ではなく通常の対称反射型で使われている。分光器の可動範囲からブラッグ角は3-27度になるので、Si 111分光結晶では使用可能な最大エネルギーが37.7 keVである。これだけでは高エネルギー領域の実験に適さないので、今年度中に511反射結晶に交換して高エネルギー領域のスタディを行う計画である。その場合113keVまで利用可能になる計画である。しかしながら、偏向電磁石光源のビームラインで使われている傾斜配置による反射面切り替えでなく、結晶を交換する方式であるために相当のシャットダウン期間が必要と考えられ、改良の余地がある。

図1 BL20XU全体図

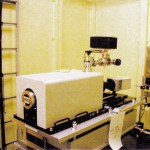

図2 光学ハッチから下流をみた写真。BL20B2を作っていた頃はなにもなかった。

実験ハッチ1には図3に示すように、汎用の定盤とXYZステージ、ゴニオメータで構成されるX線イメージング用回折計が置かれている。本装置は、X線マイクロビームや顕微鏡実験を目的に設計されたものであり、BL47XUの第二実験ハッチから本ビームラインに移設された。下流側の実験ハッチ2での実験の際はこの部分を真空ダクトで置き換えることが出来る。また、実験ハッチ1、2を組み合わせての実験も可能である。実験ハッチ2には図4に示すように、精密X線光学実験やマイクロビーム実験が可能な汎用回折計と生物試料ステージ等から構成される実験装置が置かれている。

本ビームラインはイメージング技術に関連する研究が多くなると予想されることから、一般的な検出器(イオンチェンバー、シンチレーションカウンタ、SSD、等)以外に、高分解能画像検出器が準備されている。その主なものは、ビームモニタと呼ばれている蛍光板+光学レンズ+CCD(もしくは撮像管カメラ)の組み合わせによる可視光変換型の検出器とズーミング管と呼ばれている浜松ホトニクス製の光電変換型のX線検出器、及び光導電膜として非晶質Seを用いたビジコン型直接撮像カメラである。以下にそれらの仕様を示す。

図3 実験ハッチ1内部の写真

図4 実験ハッチ2内部の写真

ビームモニタ2型(浜松ホトニクスBeamMonitor AA20mod 又はAA40)

蛍光板:P-43 (Tb-doped Gd-S-O, fine powder)

レンズ:リレーレンズ(1:1)又はリレーレンズ(1:2)

CCD:冷却型CCDカメラ(浜松ホトニクスC4880-10-14A、又はC4880-50-24A)

視野:6mm、又は12mm

実効画素サイズ:6μm、又は12μm

解像度:約12μm 又は24μm(点像分布関数の半値幅)

ビームモニタ3型(浜松ホトニクスBeamMonitor AA50)図5

蛍光板:Lu-Si-O(単結晶)

レンズ:光学顕微鏡対物レンズ(×12、×24、又は×60)

CCD:冷却型CCDカメラ(浜松ホトニクスC4880-10-14A、又はC4880-50-24A)

視野:1mm、0.5mm、又は0.2mm

実効画素サイズ:1μm、0.5μm、又は0.2μm

解像度:約1μm(点像分布関数の半値幅)、24倍レンズの場合のテストチャートでの解像限界は0.8μmライン/スペース。

図5 ビームモニタ3型

ズーミング管 図6

光電変換面:CsI(蒸着膜、厚さ〜2000Å)

レンズ:電磁レンズ、倍率10〜240(可変)

電子増幅:MCP

レンズ:リレーレンズ(2:1)

実効画素サイズ:2.4μm〜0.1μm可変

解像度:約0.8μm(点像分布関数の半値幅)

X線直接撮像カメラ(Hitachi XS501)

光電変換ターゲット:非晶質セレン、厚さ20μm。

実行画素サイズ:20μm、又は10μm。

解像度:約20μm。

図6 ズーミング管

3.ビームライン建設

1998年の冬期停止期間のアンジュレータ設置に始まり、2000年5月からハッチ建設を開始した。ユーザー運転期間にハッチ工事が重なり、隣接するビームライン(当時はBL20B2しかなく、BL19LXUとBL19B2は未設置であった)では実験中に工事の振動に悩まされ、良いデータは夜間にしかとれなかったこともあった。ビームライン建設での最大の問題は医学利用棟の実験ホール(ビームライン照射室(1))にまともな搬入口が無いことであった。そのため、ハッチ建設に先立ち、2000年2月〜3月に医学利用棟の搬入口建設工事を行った。引き続き、夏期停止期間にフロントエンド、ビームライン輸送チャンネルの建設を行った。この工事期間にはW棟(BL19LXU及びBL19B2の中尺実験ホール)の建設工事が干渉したため、工程管理に苦労した記憶がある。インターロック、ビームライン制御系の工事は10月〜11月に行われた。

インターロックの動作テストやビームライン機器のオフライン調整等を行った後、12月初めの最終運転サイクル直前に自主検査に漕ぎ着けたのであるが、ここに至って放射線遮蔽材の不足が自主検査で発見され、実際のコミッショニングは年明けの最初の運転サイクルまで持ち越されてしまった。このため、2000年12月にはアンジュレータ本体のコミッショニング(補正磁石のパラメータ取得)のみを行った。問題となった遮蔽箇所は、二結晶分光器の局所補助遮蔽体であり、本来8mm厚さの鉛板であるべき箇所(面積では0.2平方m程度)が鉛厚さ5mmで施工されていた。仕様書を読み間違えた施工業者にも問題はあるが、完成検査で瑕疵を見過ごしたビームライン担当者の責任がもっとも大きいことは確かである。不幸はこれだけでは止まらず、局所遮蔽の改修工事が終わりコミッショニングの準備中の12月中旬に、ビームライン真空ポンプ(すべてM社製の磁気浮上型ターボ分子ポンプ)が相次いで磁気ベアリングの異常でダウンした。メーカーの担当者を呼んで調べた結論はロット不良であり、全数を工場に返送して改修となった。幸い、改修箇所はターボ分子ポンプ本体ではなくコントローラーだけではあったとは言え、年末年始の休みと重なるため極めて厳しい工程となり、期限に間に合うか憂慮されたが、ビームライン真空担当の大橋氏の尽力により、なんとか年明けの立ち上げに間にあった。

ビームを通してのコミッショニングは2001年1月16日の深夜から始まったが、二結晶分光器等の調整をまったく行わない状態でシャッターを開けたときに、ビームライン下流の蛍光スクリーンにビームのスポットが見え、ほとんど調整せずに最下流までビームを通すことが出来た。このような幸運は筆者の経験でも初めてのことであった。また、放射線漏洩検査においても補修が必要な場所がなく、そのままビームラインのコミッショニングに進むことが出来た。

4.ビームラインと実験ステーションの現状

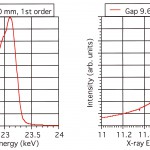

現在、いくつかの問題は残っているが、ビームラインの立ち上げと実験ステーションの整備が大体完了した状態である。図7にアンジュレータ放射のスペクトル測定の一例を示す。

図7 アンジュレータ放射のスペクトル測定結果。

現在までに実験ステーションの立ち上げを目的としてマイクロビーム、ホログラフィー、非対称反射ビーム拡大、検出器のテスト等の試行実験を行っているので、それらの結果の中からいくつか紹介する。

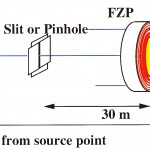

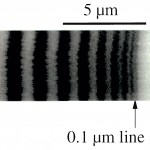

(1)積層型ゾーンプレートを用いたマイクロビームと走査型顕微鏡

SPring-8におけるマイクロビームと顕微鏡のR&DはBL47XUで進められていた。現在、光学素子としては、全反射非球面鏡、屈折レンズ、ブラッグフレネルレンズ、フレネルゾーンプレート、積層型ゾーンプレート等の光学素子の開発研究が行われている。その中でも、産業技術総合研究所関西センター((旧)大阪工業技術研究所)及び関西医科大学と共同で開発している積層型ゾーンプレートは現在硬X線領域でもっとも優れた分解能を示している集光光学素子である。実験装置のBL47XUからの移設後の性能テストを兼ねて、BL20XUで行った走査型顕微鏡の一例を図8に示す。積層型ゾーンプレートは金の芯線(直径50μm)にCu/Alの多層膜を積層したものである。実験は図8に示すように、最外線幅0.1μm、外径70μmのゾーンプレートを用いて、X線エネルギー12.4keVで集光ビームを生成した。垂直方向はアンジュレータ光源の像を試料位置に縮小結像しているが、水平方向の集光は分光器下流のスリット(開口約10μm)を仮想光源として使用している。結果として、水平方向のコヒーレンスの方が優れていた。図9に分解能評価用テストパターンを試料として測定した走査型顕微鏡像を示すが、0.2μmのパターンまで明瞭に識別でき、0.1μmの線幅も見えていることがわかる。この分解能はおそらく世界でトップのものである。

図8 マイクロビーム実験の光学系

OSA: order selecting aperture.

Source size: ~ 50µm (vertical, 80m from FZP)

10µm Slit (horizontal, 30m from FZP).

FZP : Cu/Al sputtered-sliced FZP,

Outermost zone width: 0.10µm,

Diameter: 70µm, Center Stop: 50µm gold,

Typical focal length ~68 mm @1.0Å.

図9 走査型顕微鏡実験結果

X-ray wavelength : 1.0Å,

Image size: 256 x 70 pixel,

0.0625µm/pixel,

Dwell time : 0.4s/pixel.

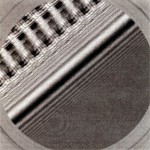

(2)ホログラフィー

中尺ビームラインの特長は空間コヒーレンスの高いことにある。ビームの単色性は結晶分光器で決められており、おおよそ10−4程度と十分に高い。空間コヒーレンスを調べる目的で、平行ビーム照明下でのインラインホログラフィーの実験を行った結果を図10に示す。実験は最下流の実験ハッチ2で行った。試料は分解能評価用に作成したタンタルのテストパターンであり、図の中央部がTa薄膜のエッジになっている。X線エネルギーは10keV。実効的な光源サイズは分光器前後のXYスリットで決められており、試料から200m離れた位置に0.1mm×0.1mmの大きさの光源がある場合と等価になっている。計算上のコヒーレント領域は試料位置で250μm程度になる。試料と検出器の距離は4.75mの条件で、画像検出器として浜松ホトニクスのズーミング管を倍率25倍で用い、冷却CCDカメラ(1018×1000画素、12 μm/画素)で画像データを取得した。したがって、図のイメージサイズは480μm、ピクセルサイズは0.48μmである。この条件では画像分解能はサンプリング周期で決められるナイキスト限界に等しいことが確認されている。図からわかるように干渉縞はエッジの端から200μm以上の範囲で観測されており、予想通り高い空間コヒーレンスが達成されていることが確認された。

なお、これらの実験以外にも実験ハッチ1ではBonse-Hart型の干渉計を用いた位相差CT装置の立ち上げが現在東大の百生敦氏を中心としたグループにより進められており、来年度以降にはユーザー利用をめざしている。

図10 インラインホログラフィーの実験結果

10keV (ID Gap: 8.678mm)

zooming tube x50, 2:1lens

sample-detector 4.75m

今後の課題

現状である程度の実験は可能になっており、特に200mのビームラインの特徴である空間コヒーレンスを生かした実験に関しては、他のビームライン(1km長尺の理研ビームラインは別であるが)では困難な実験が可能になっている。しかしながら現状では未だ設計段階での予定性能に達していない部分もある。特に問題となっているのは、光源に関してはアンジュレータを最小ギャップまで閉じた場合の蓄積電子寿命に与える影響、ビームラインに関しては分光器の振動と冷却能力である。

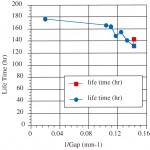

本ビームラインのアンジュレータは真空封止型であり最小ギャップ7mmで設計されている。この光源の設計時点では20INはLow-βセクションであり、リング全体も30m長直線部の改造前であった。その時点では、最小ギャップ7mmはリング蓄積電子寿命に影響がないと判断されていた。しかしながら、その後のリングラティスの改造の結果、現状では直線部での7mmの開口は十分とは言えず、明らかに電子ビームの寿命に影響が出ている。図11にアンジュレータマグネットギャップとビーム寿命の関係を測定した結果を示す。必ずしも一様に減少している訳ではないが、ギャップ値が8.5mm以下で急激に寿命が短くなっていることがわかる。この現象は必ずしも図に示したような単純なものではなく、たとえば、BL20XUのギャップを7mmに固定した状態で寿命が131時間であったものが、他の真空封止アンジュレータのギャップを9.6mmに閉めることによって142時間に向上することも実験的に確認されている。

分光器結晶の振動は現状で0.8秒(4μrad)であり、これによって明らかに垂直方向の空間コヒーレンスは劣化している。通常の実験条件では分光器位置での縦方向ビームサイズは0.2mm程度であり、実際にはここが実効的な光源点になっている為に、かなりの問題が回避されている。また、高いコヒーレンスを必要とする場合は分光器下流のスリット/ピンホールを仮想光源として用いている。しかしながら、この振動によって影響を受ける実験もおおく、またビーム強度の損失があることは明らかであり、改善を要すると考えている。例えば間接水冷の分光器では0.1秒程度の振動に押さえられているものもあり、液体窒素冷却を用いた分光器の場合でもBL47XUでは0.2秒程度の振動である。この程度の振動であればほとんどの実験で問題が無いと思われるので、今後改良を進めていきたいと考えている。

図11 アンジュレータのギャップ値と蓄積電子ビーム寿命

蓄積電流100mA、Full Fill モード、

縦軸は寿命(時)、横軸はアンジュレータギャップの逆数。

青色:BL20XU以外の挿入光源がFull Open

赤色:BL20XU以外の挿入光源がCloseの条件

このビームラインの分光結晶冷却は液体窒素間接冷却であり、閉鎖循環系の一次冷媒である液体窒素をヘリウム循環冷凍機で冷却する形式である。現状での熱負荷限界はこのヘリウム循環冷凍機の能力で制限されている。ヘリウム循環冷却器の最大負荷は450Wであり、アンジュレータ放射のピークをすべて受光した場合の熱負荷とほぼ等しい。しかしながら、放射光以外の回りからの入熱が200W程度あるために、現状では全放射パワーの50%程度しか受けられない。このためにフロントエンドのXYスリット開口を制限している。この問題を解消するためにはヘリウム冷凍機の冷却能力増強が必要である。なお、液体窒素間接冷却は、既に今までの実験結果から、400W以上の入熱に耐えられることが確かめられている。

おわりに

拙文ではBL20XUの現状を紹介した。このビームラインは厳密に言えば未だ立ち上げ途上である。これから、光学系だけでなく、より良い研究成果を生み出すために実験ステーションを含めた性能向上をめざしていかなければならない。今後共、関係諸氏のご協力をお願いする次第である。

鈴木 芳生 SUZUKI Yoshio

(財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門II

〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1

TEL:0791-58-0831 FAX:0791-58-0830

e-mail:yoshio@spring8.or.jp