Volume 05, No.5 Pages 344 - 347

5. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

表面X線回折法による固液界面の研究

Surface X-ray Diffraction Study on Liquid / Solid Interface

日本原子力研究所 関西研究所 放射光科学研究センター Synchrotron Radiation Research Center, JAERI Kansai Research Establishment

- Abstract

- The surface structures of Pd monolayers electrochemically deposited onto Au(111)and Au(001)have been studied by surface X-ray diffraction. On the Au(111)and Au(001)electrode surfaces, Pd forms a pseudomorphic and smooth monolayer. Such a growth mode under the electrochemical condition is ascribed to the lifting of the surface reconstruction of the Au substrate.

1.はじめに

現代の、そしてこれからの産業にとって、原子レベルで構造を制御した薄膜の作製は、要衝技術の一つであると言える。従来、このような薄膜は、不純物の影響を避けるため、他の物質をできる限り排除した超高真空下で、真空蒸着の方法で作製されてきた。いわゆる分子線エピタキシー(MBE)法である。MBE法は、それによる製膜過程が各種の表面分析の手法で詳しく調べられ、得られた知見をもとに、より洗練された技術へと進歩を続けている。表面分析手法の中でも、とくに中心的な役割を果たしているのが、電子線回折やオージェ電子分光などの電子をプローブとする手法である。

一方、製膜技術には、真空蒸着の他にも、電気めっきという手法が古くからあった。水溶液中に存在する金属イオンを、基板に印可する電位を制御することで還元し、析出させるものである。1000℃以上の高温で蒸着物質を昇華・蒸発させる真空蒸着に比べると、電気めっきは、大規模な製膜が少ないエネルギーで、したがって安価にできるという特長がある。その半面、湿式法であることから、成長中の表面の清浄性が保証されないと考えられていた。電子線が使えない水溶液中では、原子スケールで表面の構造を評価する適切な手法が存在しないため、清浄性が確認できなかったことが原因である。そのため、工業的には広く応用されていた電気めっきも、MBE法で対象になるような原子スケールでの製膜には用いられていなかった。

ところが近年、水溶液中でも原子像を得られる走査型トンネル顕微法の開発や、試料まわりの環境に影響されにくいX線をプローブとする表面X線回折法の適用によって、超純水とよばれる、不純物を極限まで取り除いた水の中は、超高真空下と同等の清浄な環境とみなせることがわかってきた[1,2]。そこで、超純水を溶媒とした水溶液中で、電気めっきをおこなうことによっても、原子レベルで構造を制御した薄膜を作製できる可能性がでてきた。

電気めっきには、大規模化しやすいという工業的な利点の他にも、材料科学の観点から見て魅力的な特徴がいくつかある。ひとつは、UPD(underpotential deposition)と呼ばれる現象である。溶液中の金属イオンは、基本的には、電極の電位が熱力学的に決まるある電位より卑になると還元され、中性な金属原子として析出する。ところが、析出する金属と基板との間の相互作用が、析出する金属どうしの相互作用よりも強いことが時としてある。この場合、熱力学的な平衡電位よりも貴な電位で、1原子層以下の金属膜が析出し、しかもそれ以上は析出が進まないという条件を作り出すことができる。このことを利用すれば、原子スケールで正確に厚さを制御した膜を作ることが可能である。もうひとつは、表面に大きな電界が生じうることである。電極表面の近傍には、電極表面に誘起された電荷を打ち消すために、水溶液中に含まれる反対符合のイオンが集まって、電気二重層とよばれる構造ができている。電気二重層の厚さはおおむね10Å程度であり、ここに1V内外の電位差がかかっている。すなわち、電極表面には107V/cmにもおよぶ電界が生じていることになる。この影響で電極表面は、真空中では存在しえない構造や性質をあらわすことがある。以上のような特徴のために、電気めっきによれば、真空蒸着では作製できない膜を作り出せる可能性がある。

本稿では、電気化学的方法で金単結晶電極上に析出させたパラジウムの単原子膜の構造について述べる。金とパラジウムはいずれも面心立方構造をとり、格子定数も金が4.08Åに対してパラジウムが3.89Åで、5%の不整合しかない。したがって、格子ひずみからだけで考えれば、エピタキシャル膜が作製できる見込みがある。ところが、真空中で蒸着したPd/Au(111)の研究によれば、室温以上ではパラジウムは金と合金を形成する一方、室温以下では島状成長となり、いずれにしても平坦なエピタキシャル膜にはならない[3-5]。これに対し我々は、電気めっきしたPd単原子膜を表面X線回折法で解析した結果、Au(111)で、Pdは下地の金の構造を受け継ぎ、面内の格子定数を金と一致させたひずみ膜を形成していることを明らかにした[6]。電気めっきと真空蒸着との違いは、膜の成長条件での基板の表面構造の違いで説明できる。さらに最近、Au(001)上でも同じようにPdのひずみ膜ができることを確認した[7]。

2.実験方法

実験は、PF・BL4Cの四軸回折計(HUBER社製)およびSPring-8・BL14B1の八軸回折計(Newport社製)[8]を用いておこなった。両方で同じ系の測定をおこなった結果は完全に一致したが、本稿で示すのは、(111)面についてはPFで測定したデータ、(001)面についてはSPring-8で測定したデータである。測定には、金基板からの蛍光を避けるため、L吸収端より下の1.283Åの波長を選択した。

基板として用いたのは、直径10mm、厚さ5mmの円板状をした金単結晶である。研磨およびエッチングにより表面を滑らかにし、歪みを取り除いたあと、水素炎中でおだやかに加熱し、空気中でゆっくり冷やすことにより、清浄な表面を得た。この方法で清浄な表面が得られることは、硫酸中での電気化学反応を測定することにより確認されている。試料をじゅうぶんに冷却した後、表面X線回折によるその場測定のために設計された電気化学セルにおさめた。電気化学セルの本体はフッ素樹脂でできており、溶液の出し入れ口・白金線の対極・Ag/AgClの参照電極を備えている。金電極の上部は厚さ6ミクロンのマイラーフィルムで覆い、溶液を封入するとともに、X線の出入りの窓としている。金電極は、セル本体に対して出入りさせられる構造になっている。この機構によって、電析のときはマイラーフィルムと金電極の間の溶液層を数mm程度に厚くし、X線測定のときは数十ミクロン以下に薄くすることができる。溶液層を薄くすることは、バックグラウンドを減少させるために重要である。使用した水溶液は、支持電解質である硫酸の希薄溶液に、塩化パラジウム酸を加えたものである。1原子層のPdは、電析時に流れた電流から見積もった。はじめの1原子層は、バルクのPdの電析が始まるよりも若干貴な電位で電析されるUPDである。

3.結果

表面X線回折の場合、面内方向には結晶の周期性があるのに対し、表面垂直方向には表面が存在することで周期性が途切れているため、散乱強度は、表面垂直方向に伸びたロッド状の分布を持つ[9]。この「逆格子ロッド」に沿った強度分布を解析することにより、表面構造を議論するのである。このような強度分布に対応して、表面X線回折では、表面に垂直な方向にc軸が、面内方向にa,b軸が向くような単位胞をとるのが習慣である。本稿でもこれに従い、Au(111)では、基本逆格子ベクトルb1=(2π/a0)(2/3,2/3,-4/3)cubic,b2=(2π/a0)(-2/3,4/3,-2/3)cubic,b3=(2π/a0)(1/3,1/3,1/3)cubicを基底にして逆格子空間中の位置(HKL)を表すことにする。ただしa0は、金の格子定数である。

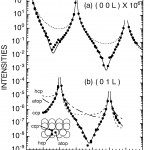

はじめに示すのは、Pd/Au(111)の結果である。Fig.1に、(a)H=K=0を満たす鏡面反射条件の逆格子ロッドおよび(b)H=0,K=1の鏡面反射を満たさない逆格子ロッドに沿った強度分布を示す。前者は表面垂直方向だけの構造情報を含むのに対し、後者は、面内の構造情報も含む。両方に共通する大きな特徴は、バルク基板のブラッグ反射に対応する(003)、(006)、(012)、(015)の中間で、強度が大幅に落ち込んでいることである。Fig.1(a)に点線で示している金の清浄表面からの反射に比べると、2桁以上強度が弱くなっている。

Fig.1:The specular(a)and non-specular(b)rod profiles for 1ML Pd / Au(111). Both profiles agree well to solid lines corresponding to a pseudomorphic smooth monolayer of Pd. The dotted line in(a)is the profile for the clean Au(111)surface. The non-specular rod profile is compared with the calculations for three adsorption sites indicated in the inset.

このプロファイルは、パラジウムが金基板の構造を受け継いで、平坦な膜を作っているために生じた、お互いに弱めあう干渉の効果である。表面の回折理論によれば、ブラッグ反射のちょうど中間では、金の基板からの回折振幅は、一枚の金の原子層からの回折振幅FAuのちょうど半分1/2FAuになる。最上層がPdの場合の回折振幅は、これから一枚の金原子層の回折振幅FAuを引いて、一枚のパラジウム原子層の回折振幅FPdと置き換えれば得られるから、1/2FAu−FAu+FPd=1/2FAu−FPdとなる。ここで、パラジウムの原子番号が金の原子番号の半分に近いことを考慮すると、回折振幅が打ち消し合って非常に小さくなることが納得できる。つまり、00ロッドにおける、ブラッグ反射の中間での弱い散乱強度は、ほとんど正確に平坦な1原子層のPd層が形成されていることの強い証拠である。さらに、鏡面反射条件でないロッド上でも、同様の干渉効果が見えていることから、Pd膜は、面内方向にもAu(111)基板の構造を受け継ぎ、いわゆるpseudomorphicなひずみ膜を作っていることがわかる。実際、Fig.1(b)のプロファイルは、挿入図に示した吸着サイトのうち、面心立方格子の積層秩序を保つccpサイトを過程したときにだけ、計算と測定結果とが一致する。hcpサイトやatopサイトでは測定結果が説明できない。

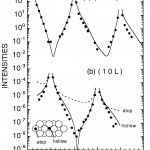

同様のpseudomorphicな歪み膜の形成は、Au(001)基板上でも確かめられている。Fig.2に1原子層のPdを電析したAu(001)からの(00)ロッドと(10) ロッドの回折強度分布を示す。ここで、基本逆格子ベクトルは、b1=(2π/a0)(1,1,0)cubic,b2=(2π/a0)(-1,1,0)cubic,b3=(2π/a0)(0,0,1)cubicを基底にしている。Au(111)におけるのと同様に、両方のロッド上において、ブラッグ反射の中間で弱めあう干渉が明らかである。また、atopサイトへの吸着に対応する計算(破線)は、実験結果と明らかに一致しない。

Fig.2:The specular(a)and non-specular(b)rod profiles for 1ML Pd / Au(001). Solid lines are the calculated curves obtained from a pseudomorphic growth model. For comparison, the calculation corresponding to the atop site is shown by a dotted line.

4.考察

表面X線回折の結果から、電気化学的に作製したAu基板上のPd単原子膜は、平坦かつpseudomorphicな歪み膜を形成することが明らかになった。真空中では、(111)面に関する報告しかないが、島状になるか、合金を形成するかのいずれかであるので、電気化学条件での成長と非常に異なっている。以下では、成長様式の違いを、Au基板の表面再構成構造と関連付けて考察する。

よく知られているように、真空中では、Au(111)表面は、表面第1層の原子密度が4.3%大きくなる23×![]() 再構成構造をとる[10]。この再構成構造の単位胞は、Au(111)表面の対称性を反映して、等価な3通りの方向を向きうる。基底状態では、この3通りの方向のうち、2通りが交互に並んで、「herring bone 構造」と呼ばれるジグザグパターンを形作る。真空中でのAu(111)上におけるPd成長の初期段階をSTMで観察した結果によれば、Pdは、ジグザグパターンの折れ曲がった部分に核を作り、島状成長を始めるように見える[5]。表面再構成は、900K以上の温度では消滅するが、この場合はPdとAuの合金化が避けられない。すなわち、真空中では、平坦かつ純粋なPd膜をAu(111)上に作ることは不可能である。

再構成構造をとる[10]。この再構成構造の単位胞は、Au(111)表面の対称性を反映して、等価な3通りの方向を向きうる。基底状態では、この3通りの方向のうち、2通りが交互に並んで、「herring bone 構造」と呼ばれるジグザグパターンを形作る。真空中でのAu(111)上におけるPd成長の初期段階をSTMで観察した結果によれば、Pdは、ジグザグパターンの折れ曲がった部分に核を作り、島状成長を始めるように見える[5]。表面再構成は、900K以上の温度では消滅するが、この場合はPdとAuの合金化が避けられない。すなわち、真空中では、平坦かつ純粋なPd膜をAu(111)上に作ることは不可能である。

一方、水溶液中においても、Au(111)表面は、23×![]() 再構成構造をとる場合がある。しかし、電気化学的条件下では、電極電位を制御することによって、再構成構造を生成・消滅させることができる。この構造変化は、強い電界により誘起される表面電荷に伴うものであることが示されている[11]。本研究で支持電界質に用いた硫酸中では、0.3V vs. Ag/AgClより卑な電位で23×

再構成構造をとる場合がある。しかし、電気化学的条件下では、電極電位を制御することによって、再構成構造を生成・消滅させることができる。この構造変化は、強い電界により誘起される表面電荷に伴うものであることが示されている[11]。本研究で支持電界質に用いた硫酸中では、0.3V vs. Ag/AgClより卑な電位で23×![]() 再構成構造が生じ、貴な電位では1×1構造へと変化する[12]。パラジウムの電析電位は0.6V vs. Ag/AgCl前後であるため、電気化学的条件下では、パラジウムは、金の理想表面の上に吸着していくことになる。この点が、真空蒸着の条件と異なるところであり、平坦かつ純粋なPd膜が得られる理由であると考える。

再構成構造が生じ、貴な電位では1×1構造へと変化する[12]。パラジウムの電析電位は0.6V vs. Ag/AgCl前後であるため、電気化学的条件下では、パラジウムは、金の理想表面の上に吸着していくことになる。この点が、真空蒸着の条件と異なるところであり、平坦かつ純粋なPd膜が得られる理由であると考える。

以上のように、Pd/Auに見られる電気めっきと真空蒸着との成長様式の違いは、基板の表面構造に原因を求めることができる。他の系についても、二つの手法の間での制御できるパラメーターの違いをうまく利用することで、作製可能な膜のバリエーションが増えることが期待できる。

謝辞

本研究は、水木純一郎、林由紀雄(以上、日本原子力研究所 関西研究所)、田村和久、近藤敏啓、猶原秀夫、魚崎浩平(以上、北海道大学理学研究科)との共同研究です。日頃からの有益な議論に感謝いたします。

参考文献

[1]C.A.Melendres and A.Tadjeddine(Ed.):Synchrotron Techniques in Interfacial Electrochemistry(Kluwer Academic,Dordrecht,1994).

[2]A.A.Gewirth and H.Siegenthaler(Ed.):Nanoscale Probes of the Solid/Liquid Interface(Kluwer Academic,Dordrecht,1995).

[3]B.E.Koel,A.Sellidj and M.T.Paffett:Phys.Rev.B 46(1992)7846.

[4]C.J.Baddeley,C.J.Barnes,A.Wander,R.M.Ormerod,D.A.King and R.M.Lambert:Surf.Sci.314(1994)1.

[5]C.J.Baddeley,R.M.Qrmerod,A.W.Stephenson and R.M.Lambert:J.Phys.Chem.99(1995)5146.

[6]M.Takahasi,Y.Hayashi,J.Mizuki,K.Tamura,T.Kondo,H.Naohara and K.Uosaki:Surf.Sci.461(2000)213.

[7]M.Takahasi,J.Mizuki,.K.Tamura,T.Kondo and K.Uosaki:in preparation.

[8]M.Takahasi and J.Mizuki:J.Synchrotron Rad.5(1998)893.

[9]I.K.Robinson:Phys.Rev.B 33(1986)3830.

[10]D.Gibbs,B.M.Ocko,D.M.Zehner and S.G.J.Mochrie:Phys.Rev.B 38(1988)7303.

[11]J.Wang, B.M.Ocko,A.J.Davenport and H.S.Isaacs:Phys.Rev.B46(1992)10321.

[12]高橋正光、林由紀雄、水木純一郎、近藤敏啓、田村和久、魚崎浩平:日本物理学会秋の分科会(1998)

高橋 正光 TAKAHASI Masamitu

日本原子力研究所 関西研究所

〒679-5148 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1

TEL:0791-58-2639

FAX:0791-58-2740

e-mail:mtaka@spring8.or.jp

略歴:東京大学大学院 工学系研究科(物理工学専攻)修了後、理化学研究所 基礎科学特別研究員を経て1997年より日本原子力研究所研究員(関西研究所)。