Volume 04, No.3 Pages 46 - 49

3. 共用ビームライン/PUBLIC BEAMLINE

BL25SU実験ステーションの現状

Current Status of the Soft X-ray Spectroscopy of Solid BL25SU Experimental Station

日本原子力研究所 関西研究所 放射光利用研究部 Department of Synchrotron Radiation Research, Kansai Research Establishment, JAERI

1.はじめに

軟X線固体分光BL25SUは、円偏光アンジュレータからの高輝度円偏光放射光を利用し、固体の電子状態及び表面原子構造の高精度の研究を推進することを目的として建設されたビームラインである。平成10年第1サイクルにビームラインに放射光が導入され、試験調整を行いながら、利用実験が進められている。実験ステーションには高分解能光電子分光装置、内殻光吸収磁気円2色性測定装置及び2次元光電子分光装置に加え、昨年冬からは最下流に第4の実験装置が接続され、実験が行われている。

本ビームラインの計画の概要、立ち上げ当初の状況及び挿入光源の状況について、すでに本誌に掲載されている(Vol.1,No.1,p24、Vol.3,No.4, p15及びVol.3,No.6,p19)ので参照していただきたい。本稿では、前回から平成11年第6サイクル前半までの進捗状況を主に報告する。

2.円偏光アンジュレータの現状

BL25SUの光源は、周期長12cm、周期数12のヘリカルアンジュレータ2台を直線部にタンデム配置されたtwin helical undulatorである。現在は、下流側のアンジュレータの極性を反転することができ、双方あるいは上下流いずれかを使用した実験が可能である。デフォルトでは両アンジュレータを同位相に設定しており、下流側の極性反転を希望される場合は、利用実験が配分されているサイクル前に連絡いただきたい。

なお、円偏光極性を高速反転させるキッカー電磁石については、ソフトフェライトを用いた試作品でのR&Dにて磁場が励磁電流に比例しないことが判明し、層状のパーマロイに変更する等の改良を行っている。

3.光学系の現状

光学系は、2枚の前置鏡、分光器(入射スリット−2種類の球面鏡−回折格子−出射スリット)及び2枚の後置鏡で構成される。分光器としては、球面鏡と不等間隔刻線平面回折格子を組み合わせた定偏角型(いわゆるHettricマウント)を採用している。現時点では、G2と呼ばれる中心刻線間隔1/600mmの回折格子だけを使用し、0.5〜1.5keVの光エネルギーを分光し利用実験が行われている。

光学系の最大の進展は、今年に入ってからのエネルギー分解能の向上である。試験調整開始から数サイクルの時点で約850eVのエネルギーにて分解能(E/ΔE)4000程度が得られたものの、いくつかの理由及び事情により、それ以上に向上させることができずに、昨年末まで利用実験を行っていただいていた。しかし、冬のシャットダウン中にいくつかの改造を行い、その後、ユーザー実験との兼ね合いで徐々にではあるが、分解能向上に成功している。評価実験を行っている脇で本稿を作成しているので、その数値の見積もり等の解析には至っていないのであるが、すでに得られている結果の1例を紹介する。

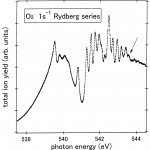

図1に酸素の1s−Rydberg光吸収(全イオン収量)スペクトルを示す。測定は入射−出射スリット幅50−15µmで行った。このスペクトルから分解能の数値を見積もることは基本的に難しいのであるが、複雑で豊富なピーク構造を示すので、ビームラインの性能比較には適している。筆者の知る限り、得られたスペクトルは、これまでに報告されているものよりも各ピークが鋭く、ピークの谷間の底が深い。また、図中矢印で示した構造は、今回初めて明瞭なピークとして観測されたものである。これらは、この光エネルギーにおいて、他施設の分解能10000程度とされる現時点での最高水準の分光器を上回る性能が本ビームラインにおいて達成されたことを示すものである。

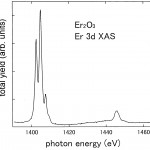

また、本ビームラインの主役である固体に関して、また1keV以上の光エネルギーに対する評価としては、希土類酸化物の希土類3d内殻光吸収(全電子収量)スペクトル(XAS)を行った。図2にその例として、市販のEr2O3 粉末を試料とした、Er3d XASスペクトルを示す。入射−出射スリット幅は50−50µmである。このスペクトルも分解能の見積もりには適していないのであるが、鋭い多重項構造を示し、本ビームラインのユーザー(専門家)の方々にはかなり良い分解能が出ていることが分かっていただけると思われる。出射スリットを絞ると、3d 5/2 構造のそれぞれの幅が、わずかではあるが狭くなることも観測される。また、このスペクトルのエネルギーに注目していただきたい。通常、中及び小型放射光施設の回折格子分光器では、1.3keV程度以上のエネルギーにおいて測定に足る強度を得ることが困難な場合が多いのであるが、8GeVリングからの放射光が導入される本ビームラインではさらに高エネルギーのYb 3d XAS(〜1520eV)まで十分測定が可能であることまで確認されている。

4.実験ステーションの現状

4-1. 高分解能光電子分光装置

高分解能光電子分光装置は実験ステーションの最上流に位置し、光電子分析器はGAMMADATA-SCIENTA社のSES-200が用いられている。 試料は、He冷凍機を用いて約20Kまで冷却しながら測定することが可能である。試料移動機構部には、試料バンクを設けており、真空ブレーク作業無しに5ヶまで試料交換可能である。光電子分光の測定はSES-200に付属のソフトウェアを使用して行われる。全電子収量法による光吸収スペクトル測定も可能である。装置及びソフトウェアのマニュアルは、阪大 菅研究室により作成されている。

利用実験開始当初は試料交換に多少時間を要していたのであるが、夏の停止期間中にトランスファーロッドのガイドを取り付けることにより、その時間をかなり短縮できるようになった。さらに、SES-200の評価がHe I光源を用いて行われ、放射光利用実験の際に選択される“高エネルギーモード”においてもエネルギー分解能(ΔE)が40meVに達することが確認された(阪大 関山 明氏による)。

これまでに、本装置では、希土類化合物、3d遷移金属化合物、SiC等の光電子分光実験が行われている。特に希土類化合物で得られるスペクトル形状は、これまで盛んに行われてきた100eV前後の励起光で得られるスペクトル及び他施設で得られている同じ光エネルギーでのスペクトルのどちらとも大きく異なっている場合が多い。これは、表面電子状態(一般にバルクとは異なる)の寄与が減少し、通常問題となるバルクの性質を決めている電子状態を反映したスペクトルが分解能良く測定できているためである(実際、昨年末までにおいても、分光器の不十分な整備状態にもかかわらず、おそらく SES-200が使用されているが故に、同じ実験を行っている他施設のビームラインの1/3程度の全分解能で測定が可能であった)。

したがって、当然のことではあるが、分光器改造以降の光の分解能の向上と共に更なる高分解能化が期待される。しかしながら、現時点では、光電子分光の評価試験で順調に好結果が得られている訳ではなく、目標であった分解能0.1eV(@1keV)以下にて定常的に測定可能とすることが当面の課題である。

図1 BL25SUで得られた、酸素の1s−Rydberg光吸収スペクトル

図2 Er2O3のEr 3d 光吸収スペクトル

4-2.MCD測定装置

本装置は超高真空中で試料に磁場を印加し、内殻光吸収(XAS)の磁気円二色性(MCD)、即ち円偏光スピンと試料の磁化が平行なときと反平行のときの差を測定する装置である。試料に印加される磁場は永久磁石を用いて約1.4Tであり、試料温度はHe冷凍機とヒータを用いて約25Kから室温の範囲に設定できる。本装置にも光電子分光装置と同様の試料バンクが備わっている。光吸収は試料をピコアンメータを通して接地して、光電子収量法によって測定される。

前回の報告以降、分光器のエネルギー再現性や試料の経時変化等による非本質的なMCDが観測されるのを防ぐ目的で、各光エネルギーにて磁場を反転させる測定プログラム(JASRI 松下智裕と阪大 今田 真氏の合作)が整備された。ところが、この測定法を用いた場合でも、特に100K程度以下では試料によらずMCDの0点が大きくずれてしまうなどの問題点があることが分かり、その原因究明及び対策を冬のシャットダウン中に行った。現時点では約±0.5%以上のMCDが観測可能な状態となっている。主な原因は、磁場反転(永久磁石の移動)により試料位置が変動することによるものであった。

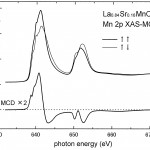

改良後の測定例として、図3にLa0.84 Sr0.16 MnO3 の強磁性相のMn 2p XAS及びMCDスペクトルを示す。太線(細線)が試料の磁化と光スピンが平行(反平行)のときのスペクトルである。試料サイズはφ4×1t(mm3)、試料温度は約25K、各測定点4秒のため込み時間で測定された。 この図は生データそのものであり、MCDの0点の一致は良好であることが分かる。すなわち、本装置の第一目標であった「低温でのMCDスペクトルの定常測定」がほぼ達成されたと言ってよい。

今後は試料準備チェンバーの整備を進めていく予定である。

4-3.2次元光電子分光装置

本装置では2次元表示型球面鏡エネルギー分析器を用い、特定エネルギーの光電子の放出角度分布を広い立体角(±80°)にわたって一挙に測定し、表面原子構造や電子状態の高精度研究を目的としている。本分析器はその半径を従来型の2倍で製作し、また外側に3重のµメタルシールドを施しており、光電子のエネルギー分解能の向上を目指している。

本装置は、分析器を収納してあるメインチェンバー、試料の通電加熱可能な2軸回転型マニピュレーター、試料準備チェンバー、試料導入エアーロック及び試料トランスファー機構により構成されている。

試験調整作業は阪大 菅研究室と奈良先端科学技術大学院大学 大門研究室の協力の下に進められている。測定プログラムはJASRI中谷 健により作成されている。これまでに、電子銃を用いた調整により、エネルギー分析された電子がMCP背面の蛍光スクリーンにて観測されている。また、最初の試料であるSi単結晶の通電加熱にも成功している。

本年度第6サイクルに最初の放射光利用実験を予定しており、現在その準備が行われている。

図3 La0.84Sr0.16MnO3のMn 2p XAS及びMCDスペクトル

4-4.第4の実験ステーション

本ビームラインは、3つの実験ステーションでスタートしたのであるが、第4のステーションが設計段階から計画され、そのスペースが確保されている。まず最初にドイツから空輸されたPEEM(Photoelectron Emission Microscope)、引き続きスピン分解光電子分光の装置にてこのスペースが利用されている。PEEM装置では、Max Plank研究所Microstructure Physics部門 J. Kirshner教授のグループと阪大 菅教授のグループとの共同研究が昨年第12〜今年第3サイクル終了までの合計63シフト行われ、MCDと光電子顕微鏡の手法を組み合わせ、磁性薄膜に対する実験が行われた。スピン分解光電子分光の装置は4月6日にビームラインに接続され、実験準備が進められている。

5.おわりに

本ビームラインは放射光導入から1年以上を経ているが、まだまだ課題が多い。しかし、建設前の目標(夢?)に向かってゆっくりとではあるが着実に前進していると考えたい。

今回も、本稿が掲載される頃には、現状からの変化が大いに予想され、利用実験前にビームライン担当者(4月よりJASRI室隆桂之)と連絡を取り、状況確認をお願いしたい。

最後に、SPring-8スタッフ及び阪大 菅研究室のスタッフ及び学生(特に上田茂典君、小嗣真人君)をはじめとする固体電子物性SGには、立ち上げ調整作業等で多大なご協力をいただきました。また、本稿を作成するに当たっては、関山 明、今田 真、菅 滋正(阪大)の各氏から情報を提供していただきました。感謝致します。

斎藤 祐児 SAITOH Yuji

日本原子力研究所 関西研究所 放射光利用研究部

〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町三原323-3

TEL: 0791-58-2701 FAX:0791-58-2740

e-mail:ysaitoh@spring8.or.jp