Volume 03, No.4 Pages 15 - 18

3. 共用ビームライン/PUBLIC BEAMLINE

軟X線固体分光BL25SU実験ステーションの現状

Current Status of Soft X-ray Spectroscopy of Solid BL25SU Experimental Station

日本原子力研究所 関西研究所 放射光利用研究部 JAERI Kansai Research Establishment Dept. of Synchrotron Radiation Facilities

1.はじめに

軟X線固体分光BL25SUは、円偏光アンジュレータからの高輝度円偏光放射光を利用し、固体の電子状態及び表面原子構造の高精度の研究を推進することを目的としたビームラインであり、固体電子物性SGの協力により建設が進められている。

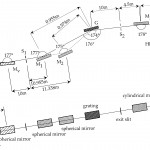

このビームラインは、円偏光アンジュレータ 、軟X線アンジュレータ用フロントエンド、分光光学系及び実験ステーションから構成されている(図1参照)。実験ステーションには高分解能光電子分光(HRPES)装置、内殻光吸収磁気円2色性(MCD)測定装置及び2次元光電子分光(2DPES)装置が設置されている。

図1 BL25SUビームラインの配置模式図

本格的な試験調整は、平成10年第1サイクルに開始された。2月22日にメインビームシャッター(MBS)を開け、実験ホールに最初の放射光が導入された。放射線漏えい検査の後、光学系の調整が開始された。2月23日夜に出射スリット後方の窓付きゲートバルブ越しに青白い可視光成分が目に飛び込んできた瞬間は忘れることが出来ない。その後、第2〜4サイクルに光学系調整、第5及び6サイクルに高分解能光電子分光装置及び磁気円2色性測定装置に放射光を導入しての試験調整が行われている。

本稿では、平成10年第6サイクル終了時までの光源、光学系及び上記2つの実験装置の立ち上げ状況を報告する。尚、本ビームラインの概要については、すでにSGより紹介されており、そちらも参照されたい(SPring-8利用者情報Vol.1,No.1,p24)。

2.円偏光アンジュレータの現状

BL25SUの光源は、周期長12cm、周期数12のヘリカルアンジュレータ2台を直線部にタンデム配置されたtwin helical undulatorである。これは、左右の両円偏光が同じ光軸上に放射され、かつ極性の高速反転を可能とするものである。現在、今年度冬の実現を目指し、極性の高速反転用のキッカーマグネットの試作、検討が進められている。

これまでに、後述の分光器による個々のアンジュレータのスペクトル測定が行なわれ、磁場測定結果から計算されるスペクトルとエネルギー位置がよく一致することが確かめられている。また、詳細は別の機会とするが、両方のアンジュレータを使用した場合、干渉効果により強度が単なる2倍ではなく、gap値により多様な振る舞いを示すことが観測された。

3.光学系の現状

光学系は、前置鏡(Mh及びMv)、分光器(入射スリット(S1)−球面鏡(M1またはM2)−回折格子(G)−出射スリット(S2))、後置鏡(M3及びM4)で構成される。分光器としては、球面鏡と不等間隔刻線平面回折格子を用いた定偏角型を採用しており、2種類の球面鏡と3種類の回折格子の組み合わせにより0.2〜1.5keVのエネルギー領域をカバーするように設計されている。また、設計時の光線追跡によると、入射スリット幅を10μmとしたときに、全領域で104を越える分解能(E/ΔE)が期待される。

現時点では、M1及び中心刻線間隔が1/600mm及び1/1000mmの2種類の機械切り回折格子が取り付けられており、0.5〜1.5keVの分光ができる。これまでに、光学素子のアライメント及びNe 1sの光吸収スペクトルにより分解能評価が行われ、入射スリットを全開で、4000程度の分解能が見込まれるスペクトルを得ている。この分解能は、入射スリット位置での集光サイズから計算される値と同程度である。今後はより高分解能達成のための調整、光子数評価、エネルギー範囲拡大等を行う予定である。

4.実験ステーションの現状

分光系での試験調整の現状は、上記の様であるが、実験ステーションではどういった感触が得られるのかも見ておく必要があると考え、この時点で実験ステーションに放射光導入を行った。その結果は、予想をはるかに上回り、良好なものであった(蓄積リング及び検出器の性能に、愚かな担当者が一人で驚いているだけかもしれないが…)。

4-1.高分解能光電子分光装置

高分解能光電子分光装置は実験ステーションの一番上流に位置し、光電子分析器はGAMMADATA−SCIENTA社のSES-200が用いられている。 試料は、He冷凍機を用いて20Kまで冷却しながら測定することが可能である。試料移動機構部には、試料バンクを設けており、真空ブレーク作業無しに5ヶまで試料交換可能である。 これらの整備は平成9年夏から進められ、真空立ち上げ、X線管を用いた試験等が行われてきた。

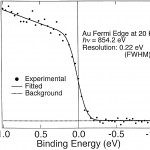

平成10年第5サイクルの4月24日に放射光が初めて測定槽に導入され、以来チェンバー位置調整及び各種試料を用いての立ち上げ実験が行われた。図2は励起エネルギー(hν)約850eVで実際に測定した、金のフェルミ端の光電子スペクトルである。フィッティングの結果、エネルギー分解能ΔEは0.22 eVと見積もられた。このエネルギー分解能は、500eV以上の軟X線放射光を用いた従来の値(ΔE〜0.7eV)よりも格段に良い値である。そもそも低エネルギー領域の光電子分光(UPS)では既に高分解能化が達成されているにも関わらず、SPring-8で500eV以上という、光電子分光では高エネルギー領域で高分解能光電子分光を目指すのは、

(1)遷移金属2p−3d共鳴(hν>500eV)、あるいは希土類3d−4f共鳴光電子分光(hν>880eV)が可能。

(2)真空紫外光を用いた場合に比べてバルク敏感であり、バルクの電子状態をより反映したスペクトルが得られる。

という事由による。特に強相関物質のフェルミ面近傍の電子状態の研究という観点では高エネルギーでの高分解能かつ高輝度の光電子分光が必要であった。

図2 高分解能光電子分光装置で得られた、Auのフェルミ端近傍の光電子スペクトル。励起光エネルギー(hν)は854.2eV。

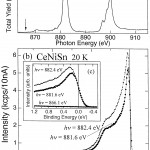

前述の金による調整終了後、いよいよCe化合物の3d−4f共鳴光電子分光が行われた。試料はいわゆる近藤半導体であるCeNiSnである。図3にその結果の一例を示す。図3(a)はCe 3d光吸収スペクトルで、図中の矢印で示した光のエネルギーで得られた価電子帯共鳴光電子スペクトルが図3(b),(c)である。(b)は分解能〜0.3eVで、(c)は分解能〜0.2eVで測定した。この物質の、従来の分解能での3d−4f共鳴光電子スペクトルと比べ、フェルミ準位近傍の鋭いピークがはっきりと観測されている。また、真空紫外光による4d−4fの共鳴スペクトルとは、形状が大きく異なっている。ちなみに(b)のスペクトルは1本を約20分で、(c)のスペクトルは1本を1時間程度で測定したものであり、すでに十分実用的な測定である。光電子分光によるバルクの電子状態の高精度の研究の実現を証明する記念すべきデータと言えよう。さらに、分解能0.1eV以下という目標に対して、現段階で十分実現可能な手ごたえを感じたデータでもあった。

図3 (a)CeNiSnのCe 3d光吸収スペクトル。

(b)(c)CeNiSnの価電子帯全体(b)及びフェルミ端近傍(c)のCe 3d−4f 共鳴光電子分光スペクトル。

4-2. MCD測定装置

本装置は、超高真空チェンバー内の試料に磁場を印加し、内殻光吸収における磁気円2色性を測定する装置である。試料は永久磁石を用い、水平方向の移動により約1Tの磁場を放射光と平行及び反平行方向に磁化される。また、He冷凍機及び温調器により室温から15K程度まで冷却することができる。光吸収スペクトルは全電子収量法により測定される。光電子分光装置と同様に真空ブレーク作業無しに5ヶまで試料交換可能である。

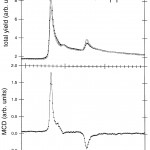

平成9年10月の納入後の各種調整の後、第5サイクルにて放射光を導入し、強磁性体Niを試料とした試験調整が行われ、明瞭なMCDシグナルを観測することに成功した。測定結果の1例を図4に示す。測定は室温で行われ、分解能は約1eV、M3ミラーカレントにより規格化されている。また光源の円偏光の向き及び試料の磁化方向を固定しエネルギー走査を行い、MCDは試料の磁化方向を反転させたスペクトルの差分から得ている。なお、各測定点当たりのため込み時間は1秒である。両方の吸収スペクトル及びMCDスペクトルは、既に報告されているそれらと類似しており、第一段階として良好な結果が得られた。低エネルギー側で0点のズレは、この測定法によって生じる時間差に主に起因していると考えており、各光エネルギーにて磁化を反転させる測定プログラムを整備中である(第7サイクル中には完成予定)。

図4 MCD装置で得られたNiの吸収(上)及びMCD(下)スペクトル。

今後は、低温における測定、MCDシグナルの小さな試料に対する各種調整を進めていく予定である。

5.おわりに

本稿は、放射光導入から6サイクルを経た時点の立ち上げ作業の真っ只中の「途中経過」を報告したものである。まだ着手されていない事柄も多く、また現状明らかになっている問題点の対策とあわせて、課題が山積みである。今後は利用実験と並行してビームラインの改善を行う事を考えており、ユーザーの方々の配慮を希望する。また、本稿が掲載される頃には、現状からの変化が大いに予想され、実験計画の立案の際には、ビームライン担当者との連絡を密に取ることをお願いしたい。

最後に、課題が多い現状にもかかわらず、利用実験の目処がついたのは、名前を挙げると与えられた誌面を埋め尽くしてしまう程の多くの方々の御協力によるものである。SPring-8の関係スタッフ、光学調整の現場で御指導いただいた鈴木芳生、木村洋昭及びハードな作業をこなした上田茂典、原田英幸(阪大菅研究室)の諸氏、さらに、実験ステーションの立ち上げ作業を行った阪大菅研究室をはじめとする固体電子物性SGに感謝します。なお、本稿を作成するに当たっては、関山明、今田真、菅滋正(阪大)の各氏から情報を提供していただきました。

斎藤 祐児 SAITOH Yuji

(Vol.1,No.1,P29)