Volume 28, No.4 Pages 355 - 361

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

(12th SPRUC Young Scientist Award受賞 研究報告)

柔軟な多孔性配位高分子の動的挙動のその場観察による解明

Elucidation through in situ observation of the dynamic behavior of flexible porous coordination polymers

京都大学 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS) Institute for Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto University

- Abstract

- 活性炭やゼオライト、多孔性配位高分子(PCP)などは、一般に硬く剛直な物質として知られている。しかし、一部のPCPはその格子の可逆的な変形や、構成要素となる有機配位子の振動や回転などを通じて、構造に柔軟性を設計することが可能である。このような構造に柔軟性を持つ“フレキシブルPCP”は、外部環境への応答を示し、様々な動的な現象やプロセスによって多様な機能を発現している。我々は、フレキシブルPCPの応用開拓を目指し、系統的な材料開発及びその機能発現に関する機構解明に従事してきた。フレキシブルPCPの動的なふるまいを視覚化するために、SPring-8の放射光を利用したin situ X線回折測定を用いてゲスト分子の吸着プロセスの観測を行った。本稿では、in situ測定を通じてフレキシブルPCPの動的な挙動の解明に取り組んだ、我々の最近の成果について紹介する。

1. はじめに

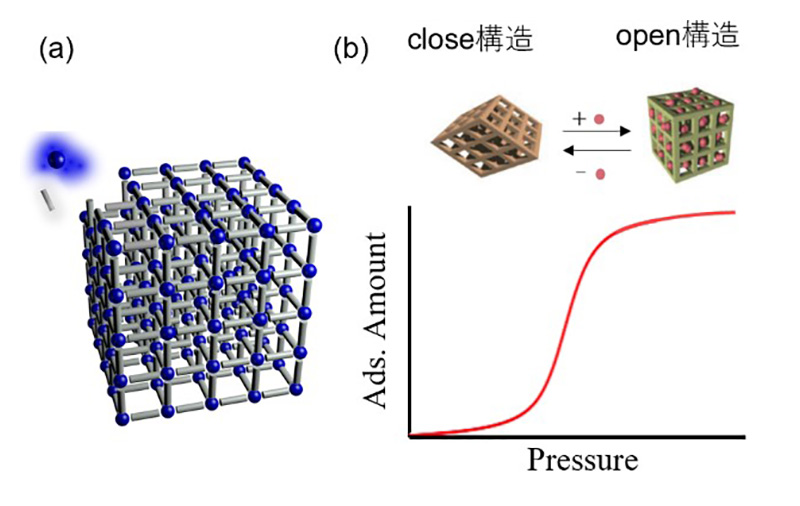

多孔性材料とはナノサイズの微細な細孔を有する材料のことを言う。多孔性材料は、その細孔により、外部の化学物質を貯蔵、分離、変換する機能を持つことができる。このような特性から、多孔性材料は脱臭剤や吸着分離材料、触媒材料など、現代社会において欠かせない材料として活躍しており、身近なところでも多く使用されている。多孔性材料の代表例として、ゼオライトや活性炭が盛んに研究されてきた。近年、構造や機能の設計と調整が可能な結晶性の多孔性材料として、多孔性配位高分子に注目が集まっている[1, 2][1] M.-S. Yao, K. Otake, Z. Xue and S. Kitagawa: Faraday Discuss. 225 (2021) 341-357.

[2] J.-S. Lee, K. Otake and S. Kitgawa: Coord. Chem. Rev. 421 (2020) 213447.。多孔性配位高分子はMetal–Organic Frameworksの英語の頭文字をとった略称として“MOF”、もしくはPorous Coordination Polymersの略称として“PCP”として呼称される。本稿では、以下、PCPという呼称を用いる。PCPは、金属イオンと架橋性の有機化合物(配位子)の配位結合からなる連続構造を持つ(図1(a))。PCPは錯体化学に根差した高い設計性を有しており、その細孔のサイズと共に化学的性質をデザインして制御できるため、様々な分野において盛んな研究が展開されるようになっている。PCPのうち、構造に柔軟性を持つものを、柔軟性のない剛直なPCPと区別して、フレキシブルPCP(もしくは、フレキシブルMOFやソフトポーラス結晶)と呼ぶ。フレキシブルPCPは、熱や圧力といった外部刺激に応答して可逆的に構造を変化させる性質を示す[3][3] S. Horike, S. Shimomura and S. Kitagawa: Nature Chem. 1 (2009) 695-704.。フレキシブルPCPの構造柔軟性は、従来の多孔性材料にはない、PCP独自の特性とも言え、新たな可能性を秘めていると言える。こうしたフレキシブルPCPの存在は、1998年に北川によって提唱され[4][4] M. Kondo, T. Yoshitomi, H. Matsuzaka, S. Kitagawa and K. Seki: Angew. Chem. Int. Ed. 36 (1997) 1725-1727.、2001年に金子らによって初めてのフレキシブルPCPによる特徴的な吸着挙動の実験的な報告がなされた[5][5] D. Li and K. Kaneko: Chem. Phys. Lett. 335 (2001) 50-56.。その後、フレキシブルPCPは北川やFereyらによって発展され、その応用への様々な可能性が示されてきた[3, 6][3] S. Horike, S. Shimomura and S. Kitagawa: Nature Chem. 1 (2009) 695-704.

[6] S. Krause, N. Hosono and S. Kitagawa: Angew. Chem. Int. Ed. 59 (2020) 15325.。フレキシブルPCPの示す特徴的な挙動として、ゲートオープン挙動が挙げられる。従来の剛直な骨格を持つ多孔性材料は、吸着圧力が増えるにしたがって徐々に吸着量が増えるような吸着特性を示す。一方で、フレキシブルPCPは、ある閾値の吸着圧力(ゲートオープン圧力)において、構造変化が生じ、それに伴った急激な吸着容量の増加を見せ、吸着カーブがS字型の曲線となる(図1(b))。フレキシブルPCPの示すゲートオープン圧は、吸着するガスの種類に応じて異なる。そのため、フレキシブルPCPのゲートオープン現象は、選択的な分離手法への応用で期待を集めている。また狭い圧力/温度の幅で大容量の吸着と脱着が達成できるため、圧力スイングによる効率的なガス分離回収や貯蔵応用でも有用な材料となる[7][7] M. Bonneau et al.: Nature Chem. 14 (2022) 816.。我々は、吸着分離や触媒、センサ分野におけるフレキシブルPCPの機能開拓を目指し、系統的な材料開発及びその機能発現に関する機構解明に従事してきた。そこで以下に紹介するような興味深い性質や現象を発見し報告してきた。さらに、その詳細な機構解明を目指して、SPring-8における放射光を利用したその場(in situやoperando)での構造解明に取り組んできた。本稿では、フレキシブルPCPを対象として、in situ測定によってその動的な挙動の解明に取り組んだ、我々の最近の成果について紹介する。

図1 (a) 金属イオンと配位子から構築されるPCPの連続構造のスキーム図。(b) フレキシブルPCPの構造変化と、ゲートオープン型の吸着特性。

2. クロスオーバー型吸着特性の解明

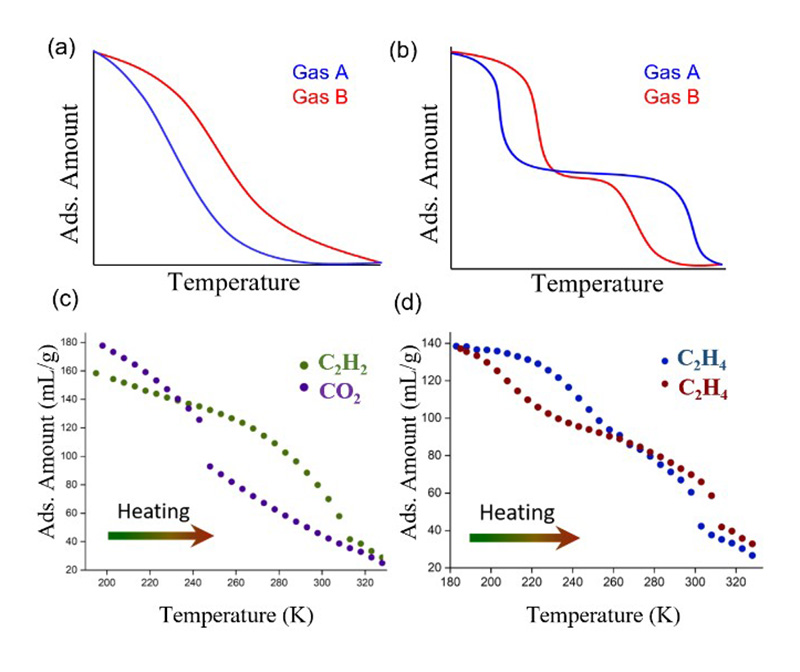

多孔性材料のガスの吸着量は、一般に温度が低下するほど増加するが、複数のガスの間での相対的な吸着量について大小関係に変化は生じない(図2(a))。これは、特定のガスと吸着剤の間の熱力学的な吸着エネルギーの相対関係が温度によって変化しないためである。一方で、異なる温度で2つの類似のガスの吸着量が逆転する「クロスオーバー吸着」が稀に報告されてきた(図2(b))が、この起源について考察されてこなかった。この現象は、異なる温度もしくは操作圧力でガス種に対する選択性を切り替える技術に繋がる可能性を秘めている。例えば、クロスオーバー現象を示す吸着剤は、類似の混合ガス(C2H2/CO2やC2H4/C2H6)から、使用する温度や圧力を制御することで、一つの吸着材でどちらか一方のガス分子を選択して吸着させることができると期待される。

図2 (a) 通常の吸着等圧曲線。(b) クロスオーバー型の吸着等圧線。(c)、(d) PCP-AのC2H2/CO2やC2H4/C2H6に対する吸着等圧曲線(100 kPa)。

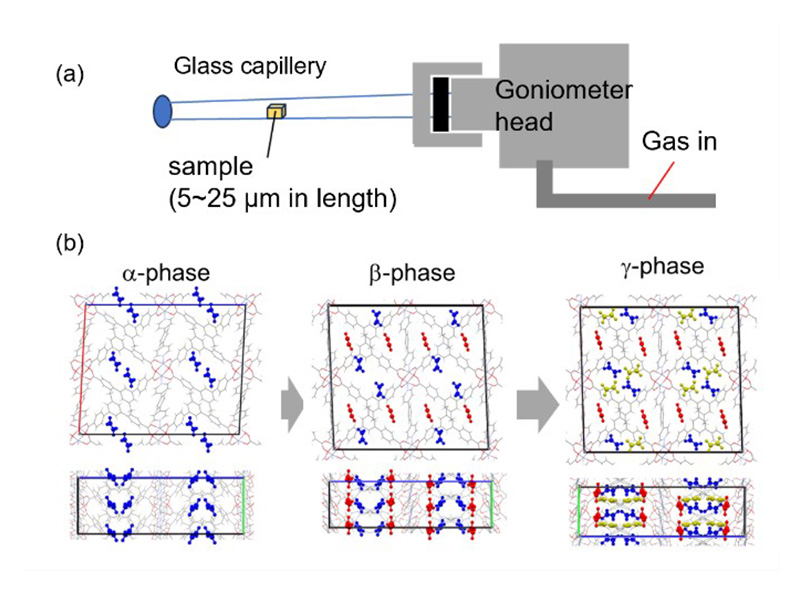

我々は、亜鉛(Zn2+)イオンとV字型のカルボン酸配位子5-methyl-1,3-di(4-carboxyphenyl)benzene(mdcp)とピリジン配位子1,4-bis(4-pyridyl)benzene(bpb)から構築される新規のフレキシブルPCPである[Zn2(mdcp)2(bpb)]n(以下、PCP-A)を合成した。このPCP-Aが、CO2/C2H2やC2H4/C2H6に対して、こうしたクロスオーバー型の吸着挙動を示すことが分かった(図2(c)、(d))。そこで、in situで温度や圧力を制御した状態で単結晶X線回折測定(SCXRD)を行うことで、ガスの吸着課程についての検証を行った。測定は、PCP-Aの単結晶1粒を一端が閉じたガラスキャピラリに導入し、少量のグリースでガラス壁面に固定し、それをゴニオヘッドに装着した(図3(a))。この際のゴニオヘッドはガスの導入を可能とする特殊加工したものである。実験はSPring-8のBL02B1、及び実験室における測定装置(Rigaku XtaLab)を用いて行った[8][8] M. Shivanna et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202308438.。

図3 (a) in situ SCXRDの実験セットアップのスキーム図。(b) PCP-Aのガス導入下での構造変化ステップの1例。温度変化によるC2H4導入下での段階的な構造変化(α,β,γ-phases)の様子。青、赤、黄色のC2H4は異なる吸着サイトを表している。

単結晶試料をキャピラリ中で熱活性化(120°C下で真空加熱処理)後、温度や圧力を制御しながら吸着ガスを導入して、in situでSCXRD測定を行うことで、全ての吸着相における構造の特定に成功した(図3(b))。CO2/C2H2の吸着においては、細孔中におけるガス吸着のサイトが異なっていて、低圧領域もしくは高温領域においては、分子相互作用の大きなC2H2の吸着量が相対的に多くなることが分かった。一方で、相対圧(P/Po) = 1.0付近もしくは低温領域おいては、CO2はより密にパッキングすることで吸着サイトの数が多くなり、C2H2よりも吸着量が多くなったことが分かった。他方で、C2H4/C2H6の吸着に関しては、PCP-Aはすべての吸着相において同様の吸着サイトや吸着構造を示した。得られた構造を基に、理論計算を用いて吸着に伴うガスの吸着エネルギーについて精査したところ、吸着ガス分子数が多くなる構造相においては、吸着ガス同士における分子間相互作用が大きくなることにより、ガス吸着の見かけ上の親和性の逆転が観測されていたことを明らかにできた。これらの結果は、クロスオーバー型の吸着挙動の機構を初めて明らかにしたものであり、in situにおける詳細な構造解析によって、ガスの吸着相構造の解明が可能となり達成された成果である。

3. 二酸化炭素に対してのみゲートを開いて吸着するフレキシブル多孔性材料

工場や発電所、化学プラントなどから排出される廃棄ガスやオフガスは、様々な小分子ガス成分を含んだ混合物である。こうした混合ガスから、エネルギー効率良く、目的の成分のみ分離する技術は、産業や環境問題において重要な課題となっている。特にCO2は中程度の分子サイズと吸着性を持っているため、CO2だけを選択的に回収することが難しく、これまでエネルギー効率の良くない化学吸着法などが利用されてきた。一方、エネルギー効率が高いとされるガス分離手法の一つとして、多孔性材料を利用した吸着分離法が注目を集めている。吸着分離法は、ナノサイズの細孔におけるガスの物理吸着を利用して、混合ガスから特定のガスのみを吸着して分離する方法である。しかし、これまでの多孔性材料を用いたガス分離の研究では、主に二成分混合ガスに焦点が当てられており、多数の類似成分ガスから単一成分を分離する多孔性材料の開発に関する研究は殆ど行われていない。そのため、多成分の混合系から一つの分子を選択的に分離するような材料の設計指針についても知られていなかった。

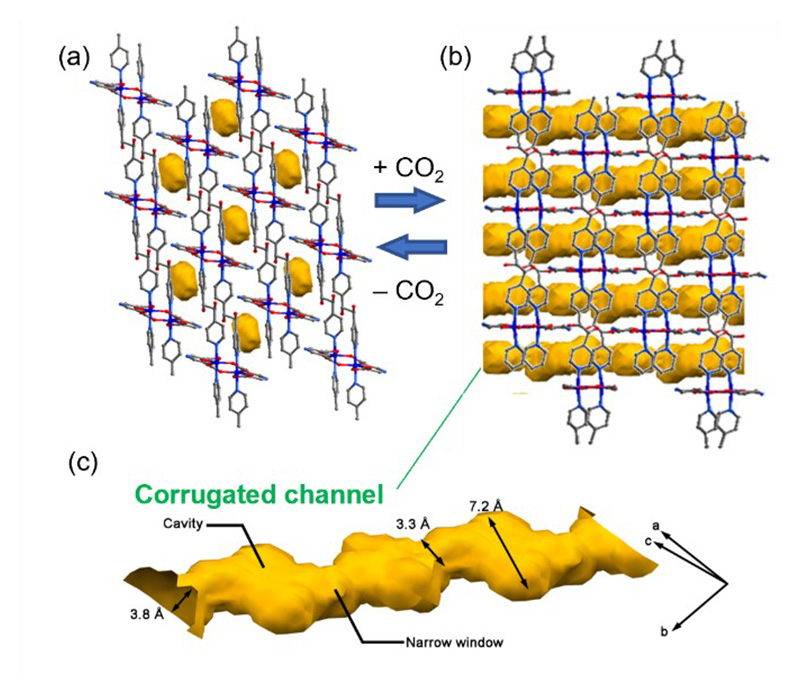

我々は、フレキシブルPCPの代表的な構造である、相互篏型の二次元シート積層構造に着目して[9][9] A. Schneemann et al.: Chem. Soc. Rev. 43 (2014) 6062-6096.、系統的な材料開拓を進めてきた。その中で、コバルト(Co2+)イオンとV字型のカルボン酸配位子3,5-pyridine-dicarboxylate(pdc)及びピリジン配位子di(4-pyridyl)grycol(dpg)から構築される新規のフレキシブルPCPである[Co(pdc)(dpg)]n(以下、PCP-B)を合成した[10][10] Y. Gu et al.: Nature Commun. 14 (2023) 4245.。加熱活性化処理後の乾燥構造においてPCP-Bは、Co2+イオンとpdc及びdpg配位子が連結して構成される二次元シートが互いにズレて積層したような二次元積層型構造を持っていて、ガスの吸着サイトとなるポケット同士が分断された細孔構造となっている(図4(a))。PCP-Bの様々なガス分子種に対する吸着特性について調べたところ、低温(それぞれのガスの沸点)においてN2、CH4、CO、O2、H2、Ar、C2H2、C2H4、C2H6などの小分子ガスを吸着しない一方で、CO2に対してのみ大きな吸着を示すことが分かった。また、室温において高圧を用いた吸着測定を行ったところ、CO2に対してのみおよそ4 bar付近で急激な吸着量の増加を示すゲートオープン型の吸着を示す一方、他のガス分子に対してはゲートオープン型の吸着挙動を示さなかった。これまで、フレキシブルPCPのゲートオープン挙動を利用したガス分離では、ゲートオープン後には他のガスも一緒に吸着しやすくなるという選択性の制御に課題があった。そこで、PCP-Bについても、混合ガスに対する吸着特性を調べたところ、ゲートオープン挙動後にも、CO2に対する高い選択性を維持することが分かった。こうしたCO2のみに対する排他的な吸着特性は、これまで報告例が無く珍しい挙動である。そこで、PCP-BのCO2に対する排他的なゲートオープン挙動の機構解明のために、in situでのXRD測定に取り組んだ。PCP-Bは単結晶が小さく、in situ SCXRDを用いた構造解析を行うことができなかった。そこで、SPring-8のBL02B2において、in situ粉末X線回折測定(PXRD)測定を行った。ガラスキャピラリ中に導入した試料の粉末を、in situで熱活性化処理をして、195 KにおいてCO2導入を行い、CO2の吸着構造の解析を行った。SPring-8のBL02B2では、ガスを導入しながら、試料ホルダーを高速回転させることができるため、精度の高いデータを得ることができた。

図4 PCP-4の結晶構造及び細孔構造(黄色)

(a) 乾燥時の構造(195 K)。(b) CO2導入時の構造(195 K, CO2 100 kPa)。(c) CO2導入後における細孔構造。

フレキシブルPCPでは、ガスの吸着前後で構造が大きく変化することが多く、さらに、PCP-Bの結晶構造の対称性が三斜晶系であったため、Rietveld解析を行うための初期構造モデルの構築が困難であった。しかし、SPring-8で得られた高精度のPXRDパターンを元にCharge Flipping法を用いたところ、吸着されたCO2を含めた構造モデルを直接得ることができた。得られた構造を初期構造モデルとしてRietveld解析を行うことでCO2吸着構造を決定することに成功した(図4(b))。PCP-BのCO2吸着構造では、シート間の隙間が広がり、乾燥構造では分断されていたポケット状の空隙同士が小さな窓を通して相互に繋がったデコボコ形状の一次元状のチャネルを形成していることが分かった(図4(c))。得られた吸着構造を基にして、理論計算によりゲートオープンに伴う構造変形エネルギーとガス吸着エネルギーについて検討を行った。すると、PCP-BがCO2、C2H4、C2H2の3種類のガス吸着に対して安定な吸着構造をとることが可能で、その他のガスに対する親和性が低いことが分かった。一方で、何故、C2H2とC2H4の吸着が実験的に観測されないのかという点を考察するために、吸着されたガス分子が結晶内を拡散する際の拡散障壁エネルギーについても検討を行った。すると、C2H2やC2H4では吸着ポケットから窓を通過する際の拡散障壁がCO2に比べて大きくなっていることが分かった。このように吸着自体の熱力学的な安定性と、吸着現象の拡散制御が複合的に作用することによって、PCP-Bにおいて排他的なCO2選択性を発現していることが明らかになった。PCP-Bでは、ゲートオープン挙動を示す圧力に常圧以上の圧力が必要なため、実用に向かないが、構成する配位子の化学置換などによりゲート圧が低くなるような分子設計が可能であり、実用に資する材料開発に現在も取り組んでいる。

4. H2O/D2Oの分離を可能なPCPの開発

水素(H)の同位体には、重水素(D)と三重水素(T)がある。天然存在比でみると、水素が99.985%、重水素は0.015%であり、半減期が約12年の放射性原子でもある三重水素は自然にはほとんど存在しない(天然存在比10–18)[11][11] I. Friedman: Geochm. Cosmochim. Acta. 4 (1953) 89-103.。重水は構造中に同位体を含んだ水の同位体置換体であり、通常の水(以下、重水と区別して“軽水”と呼ぶ)よりも比重が重いことから“重水”と呼ばれる。軽水(H2O)の水素が重水素に置き換わった水として、半重水(HDO)と重水(D2O)がある。実際、自然界の水には軽水だけでなく、微量の半重水と重水が含まれている。水分子は、他の水分子と水素を素早く交換をする性質があるため、水中の重水はほぼ半重水となっていて、1 Lの水には約0.3 mLの半重水と約0.00003 mLの重水が含まれることが知られている。軽水、半重水、重水は、ほぼ同一のサイズを有し、沸点も僅かな違いしかない(軽水、半重水、重水でそれぞれ100.0°C、100.7°C、101.4°C)[12][12] F. Steckel et al.: Trans. Faraday. Soc. 59 (1961) 331-343.。このため、水から重水を製造するのは困難で、大型の設備と大量の燃料・電力が必要である。従来の生産方法としては、これまでに電解法や、蒸留法、化学交換法といった方法が知られているが、どれも分離係数が低く、非常に多くの工程数が必要であった。もし多孔性材料で軽水と重水が分離できれば、よりエネルギー効率の良い重水生産が可能となることが期待される。

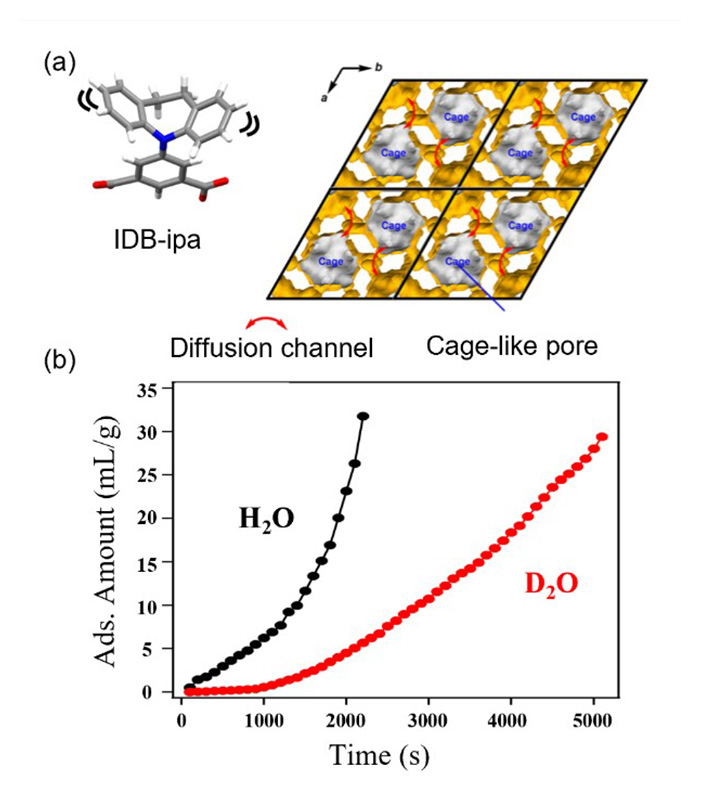

そこで、著者を含む研究チームは、熱振動によりフリップフロップ運動をするトンボ型分子を、分子ゲートとして骨格に組み入れる構造設計によって、軽水と重水の分離に取り組んだ。細孔内に組み込まれた分子ゲートは、その分子運動の緩急が温度で制御でき、様々なガスの速度論的な分離が可能となることが先行研究によって報告されていた[13][13] G. Chen et al.: Science 363 (2019) 387-391.。我々は、室温において分子運動を示す多数の分子ゲート候補を設計してPCPに組み込み、軽水と重水の分離が可能なPCPを見出した[14][14] Y. Su et al.: Nature 611 (2022) 289-294.。このPCPは、銅イオン(Cu2+)と5-(iminodibenzyl)isophthalic acid(IDB-ipa)を反応させることによって合成した(Cu(IDB-ipa); 以下、PCP-Cと呼称する)。PCP-Cにおける水分子を含む構造の解明のため、SPring-8のBL02B1におけるSCXRD測定を行った。このPCPは、約1 nmのサイズの空間同士が水分子の大きさよりも少し小さいチャネルによって連結したような細孔構造を持っている(図5(a))。このチャネルの部分に、トンボ型配位子が分子ゲートとして位置しており、室温ではトンボが羽根を動かすようにペコペコ振動する。この振動に連動してチャネルの開口サイズが大きくなったり小さくなったりする性質がある。この開閉する分子ゲートにおいて、通過する分子と骨格との相互作用の強さの微妙な差によって、ゲートの通過速度に異なる分子間で変化が生じる。そのため、このPCP中では、軽水と重水が拡散する際の速度に差が生じ(図5(b))、水分子の方が重水分子よりも2倍以上早く拡散できることが実験的に分かった。同様の細孔径を有しているゼオライトや、ZIF-7(PCPの代表例)に対しても同じ実験を行ったところ、軽水と重水の吸着速度間には差が生じなかった。このことからも分子ゲートが重要な役割を果たしていることが示唆される。このPCP-Cに軽水と重水の両方を含む蒸気にさらすと、軽水分子が優先的に細孔中に吸着され、分離係数は最大212にまで到達した。軽水と重水を区別する吸着材は史上初であり、従来法における分離係数に比べても100倍近く大きな値となった。この成果により、非常に分離が困難で、従来法では精製のために莫大なエネルギーやコストがかかっていた分子を、エネルギー消費を抑えて効率よく分離するための技術開発の実現に大きく近づいた。

図5 (a) IDB-ipaの構造と、PCP-Cの細孔構造。Cage状の細孔が小さなチャネルで繋がっており、そのチャネル部分に分子ゲートが位置している。(b) PCP-CのH2O/D2Oの吸着等温線(時間変化)。

5. PCP薄膜によるケミレジスタ特性の機構解明

半導体式ガスセンサは、周囲の環境中に含まれる酸化・還元性のガス分子に応答して電気抵抗値が変化する材料であり、ケミレジスタと呼ばれる。ケミレジスタ材料は、環境中の微量な化学物質に対する非接触検出用センサへの応用に注目を集めている。金属酸化物を基盤としたケミレジスタは、可燃性ガスに対し非接触かつ瞬時に応答を示すため、ガス検出器として商業化もされている。しかし、従来のケミレジスタ材料は一般的に、化学物質に対する選択制が低く、動作温度として300°Cを超える高温が必要である。アセトンやアセトアルデヒド、アンモニア等の微量な“有機ガス”を高効率かつ選択的に検出する室温駆動ケミレジスタセンサは未だに実現が難しい。我々は、高選択性を有する室温駆動ケミレジスタセンサを実現するためのセンサ材料として選択吸着・濃縮能を有するPCPに着目した。様々な細孔サイズや伝導特性のπ共役構造PCPからケミレジスタを作製し、ガスセンサ特性と構造パラメータの相関について詳細に検討を行ってきた[15-17][15] M. Yao et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 59 (2020) 172-176.

[16] M. Yao et al.: Dalton Trans. 50 (2021) 13236-13245.

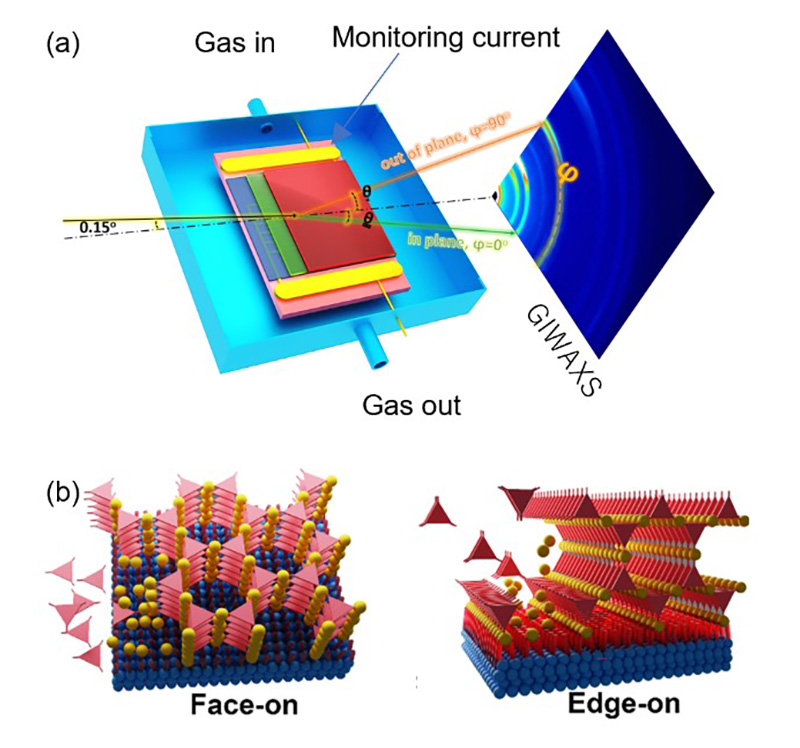

[17] Z. Xue et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202215234.。また、半導体特性を持つPCPと吸着特性に優れたPCPを組み合わせることで、両方の特性を活かした優れたHybrid型のケミレジスタセンサを実現できることが分かった[18][18] M. Yao et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202303903.。しかし、これまでPCPを用いたケミレジスタでは、その作動機構については不明瞭となっていた。ゲスト吸着における構造変化や電場下におけるゲスト分子の酸化/還元反応によるPCP骨格の電気伝導度変化が、ケミレジスタ特性の起源であることが予想されるが、詳細に機構について考察された報告例が無かった。PCP薄膜の構造設計に関する知見は、高選択性・高感度のセンサ材料の開発に繋がることが期待できる。そこで筆者らは、薄膜試料にケミレジスタセンサ特性の起源を解明するために、図6(a)のようなセルを開発して、SPring-8のBL46XU(現在は、再編によりBL13XUに移動)やBL19B2において、電場をかけた状態でのセンサ動作条件でのオペランドGIXRD測定に取り組んだ。

図6 (a) オペランドGIXRD測定用に開発した試料セルの模式図。(b) Cu-HHTPのFace-on型及びEdge-on型薄膜の構造についての模式図。

我々は、銅イオン(Cu2+)と2,3,6,7,10,11-hexahydroxy triphenylene(HHTP)を混合してできるCu3(HHTP)2(Cu-HHTP)に着目した。Cu-HHTPは、ハニカム上の二次元レイヤーが積層したような構造をもっており、半導体特性を持つ安定なPCPとして知られている。我々は、このCu-HHTPの合成条件の調整により、基板上に方向を制御して薄膜試料を成長させることが可能であることを見出した[19][19] M. Yao et al.: Proc. Natl. Acad. Sci. 120 (2023) e2305125120.。すなわち、合成時の配位子濃度の濃淡によって、Cu-HHTPのレイヤーの積層方向が基板と垂直なEdge-on型と、積層方向が基板と並行となるFace-on型の薄膜の作り分けに成功した(図6(b))。Cu-HHTPは、ケミレジスタ材料としても知られているため、作成したCu-HHTP薄膜のケミレジスタ特性についてオペランド条件でのGIXRD測定によって評価を行った。興味深いことに、Cu-HHTP薄膜ではゲスト分子の吸着に伴う格子の変形がバルク状態のものよりも顕著であり、また格子の膨張方向が積層方向によって変化していることが分かった。Edge-on型の薄膜では水蒸気の導入によって、002ピークが大きくシフトする一方で、Face-on型の薄膜では002ピークよりも200ピークが大きくシフトするという挙動が見られた。この際の電流値変化(センサ感度)はFace-on型の場合の方がEdge-on型のものよりも約3倍顕著であった。この結果は、Cu-HHTPの電気伝導パスにおいて二次元骨格の積層方向(HHTP配位子同士のπスタック方向)が重要であることを示唆している。またPCP薄膜試料の成長方向の制御により、ケミレジスタ材料としての特性が大きく変動することを明らかにした。これらは、オペランド下における実験によって初めて明らかにできた知見である。

謝辞

本研究は北川進特別教授(京都大学)、久保田佳基教授(大阪公立大学)、榊茂好特任教授(京都大学)、Gu Chen教授(四川大学)らとの共同研究です。的確なご指導、有意義なご議論をいただきありがとうございました。また本稿で紹介した試料の開発を担った北川研究室のメンバー(当時)、Mohana Shivanna博士、Yifan Gu博士、Ming-Shui Yao博士らに感謝申し上げます。本研究に関わるX線回折実験は、SPring-8のBL02B1、BL02B2、BL19B2、BL46XUにおいて課題番号2019B1554、2020A1819、2020A0649、2020A0617、2020A1469、2020A1628、2021A1683、2021A1149、2021A1542、2021A1104、2021B1886、2021B1745、2021B1349、2022A1676、2022B1651、2022B0526のもとで行いました。杉本邦久博士(現 近畿大学教授)、河口彰吾博士、小金澤智之博士をはじめとするビームラインスタッフの皆さま、関係者の皆さまにお礼を申し上げます。また本研究は、科研費(18H05262、19K15584、22H05005、22K05128)等の支援を受けて実施しました。

参考文献

[1] M.-S. Yao, K. Otake, Z. Xue and S. Kitagawa: Faraday Discuss. 225 (2021) 341-357.

[2] J.-S. Lee, K. Otake and S. Kitgawa: Coord. Chem. Rev. 421 (2020) 213447.

[3] S. Horike, S. Shimomura and S. Kitagawa: Nature Chem. 1 (2009) 695-704.

[4] M. Kondo, T. Yoshitomi, H. Matsuzaka, S. Kitagawa and K. Seki: Angew. Chem. Int. Ed. 36 (1997) 1725-1727.

[5] D. Li and K. Kaneko: Chem. Phys. Lett. 335 (2001) 50-56.

[6] S. Krause, N. Hosono and S. Kitagawa: Angew. Chem. Int. Ed. 59 (2020) 15325.

[7] M. Bonneau et al.: Nature Chem. 14 (2022) 816.

[8] M. Shivanna et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202308438.

[9] A. Schneemann et al.: Chem. Soc. Rev. 43 (2014) 6062-6096.

[10] Y. Gu et al.: Nature Commun. 14 (2023) 4245.

[11] I. Friedman: Geochm. Cosmochim. Acta. 4 (1953) 89-103.

[12] F. Steckel et al.: Trans. Faraday. Soc. 59 (1961) 331-343.

[13] G. Chen et al.: Science 363 (2019) 387-391.

[14] Y. Su et al.: Nature 611 (2022) 289-294.

[15] M. Yao et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 59 (2020) 172-176.

[16] M. Yao et al.: Dalton Trans. 50 (2021) 13236-13245.

[17] Z. Xue et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202215234.

[18] M. Yao et al.: Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202303903.

[19] M. Yao et al.: Proc. Natl. Acad. Sci. 120 (2023) e2305125120.

京都大学

物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)

〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町

TEL : 075-753-9861

e-mail : ootake.kenichi.8a@kyoto-u.ac.jp