Volume 10, No.5 Pages 346 - 350

2. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

低温・強磁場下における放射光X線回折測定

Synchrotron X-ray Diffraction Studies under High Magnetic Fields and Low Temperatures

(独)理化学研究所 播磨研究所 Harima Institute, RIKEN

- Abstract

- Diffraction studies of magnetic materials subjected to extreme conditions are illustrated with observations made by non-resonant X-ray diffraction, using beam-line BL19LXU at SPring-8, on materials held in high magnetic fields and low temperatures. The first observation is that of a giant magneto-volume effect in solid oxygen. From this finding, we confirm that magnetic interactions between oxygen molecules are a vital ingredient in determining the crystal structure. A second example is the determination of the high-field phase of a spin-Peierls system CuGeO3. The X-ray diffraction pattern was measured in a magnetic field, H, up to 15 T. We find that the temperature dependence of the incommensurate peak is quite different at lower H from that at higher H, which is interpreted as stabilization of the incommensurate state by suppression of thermal fluctuations that is brought about by application of a magnetic field. The third example entails diffraction measurements on a sample held at a very low temperature. We observed a jump in the lattice constant of the ladder-like compound Cu2(C5H12N2)2Cl4 at about 40 mK associated with the field-induced magnetic ordering from the non-magnetic spin-liquid state. This is the first experimental confirmation of the theoretical prediction on the generalized spin-Peierls phenomenon in quantum magnets. Finally, future prospects are given.

1.はじめに

結晶によるX線回折現象が発見されてから約90年経ち、放射光源の出現により、測定対象はますます広がりを見せている。従来のX線回折測定においては、多くの場合、試料の温度は室温から液体窒素温度程度まで、また、磁場をかけての測定は殆ど行われていなかった。その主な理由は、努力してやるほどの価値が無かったからだと思われる。特に、生物試料は、出来ることなら生に近い状態で測定したいだろうし、磁場をかけても面白いことは起こらないだろう。

ところが、非生物試料においては、低温や強磁場中で興味深い現象が起こる場合が多い。例えば、磁性体においては、その物質固有の温度以下でスピン(磁性原子に付随した小さな磁石を以下「スピン」と呼ぶことにする)が結晶中で周期性をもって整列する。超伝導体は、その物質固有の温度以下で電気抵抗を失う。これらの「相転移温度」は物質により様々で、磁性体の場合は数百度℃から超低温まで、また、超伝導体では約マイナス150℃から超低温まで、の広がりを示す。磁性体や超伝導体に磁場をかけると、新しい相が出現する場合がよくある。低温・強磁場で起こる物理現象は従来の考えでは説明できない新規なものが多く、知的好奇心をそそられる。

以下では、まず、低温・強磁場X線回折測定装置について簡単に説明した後、最近得られたいくつかの成果について述べる。

2.装置の概要

以下で説明する低温・強磁場X線回折測定装置は、理研・物理科学ビームラインBL19LXU[1][1]M. Yabashi, T. Mochizuki, H. Yamazaki, S. Goto, H. Ohashi, K. Takeshita, T. Ohata, T. Matsushita, K. Tamasaku, Y. Tanaka and T. Ishikawa : Nucl. Instrum. Methods, A467-468 (2001) 678.の第4ハッチに設置されている。このビームラインは石川哲也主任研究員をはじめ、理研とJASRIの多くの方々のご努力により建設され、2001年4月から実験が可能となった。このビームラインには北村英男主任研究員達により、世界最長の27 mアンジュレーター[2][2]T. Hara, M. Yabashi, T. Tanaka, T. Bizen, S. Goto, X. M. Maréchal, T. Seike, K. Tamasaku, T. Ishikawa and H. Kitamura : Rev. Sci. Instrum. 73 (2002) 1125.が設置されており、世界最強の高エネルギーX線(>7 keV)が利用できる。

図1に装置の写真を示している。ドイツ・フーバー社に特注した多軸回折計の上に、試料に磁場をかけるための超伝導磁石が載っている。X線は写真の左手から導入され、試料によって回折された後、右の検出器に入る。超伝導磁石はX線を通過させるために10 mmの間隔をあけたスプリットペアー型である。発生磁場は最高15テスラで、これはX線用としては世界最高の磁場である。同じ仕様の中性子回折用のマグネットがドイツ、フランスなどにある。試料位置で15テスラの磁場を発生させるためには各々のコイル中心では20テスラ程度の磁場を発生させる必要があり、この値は現在の超伝導テクノロジーの限界に近い。

図1 BL19LXU第4ハッチに設置されている低温・強磁場X線回折測定装置

X線回折測定は通常30 keVで行っている。このくらいの高エネルギーになると、X線の透過が良くなり、いろいろなメリットが出てくる。図1の超伝導磁石の容器の窓には厚さ2 mmのアルミ板を使っており、これにより、X線強度は1/3に減衰するが、安全を考えれば許容出来る量である。また、例えばMnF2への侵入深さは約1 mmとなり、中性子回折と同じようにバルクの測定が可能となる。

3.固体酸素における巨大体積膨張[3][3]K. Katsumata, S. Kimura, U. Staub, Y. Narumi, Y. Tanaka, S. Shimomura, T. Nakamura, S. W. Lovesey, T. Ishikawa and H. Kitamura : J. Phys.: Condens. Matter 17 (2005) L235.

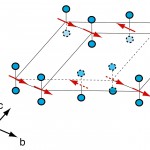

酸素の気体を冷やしていくと、−183℃で液体になり、更に冷やすと、−218℃で固体になる。固体酸素は温度を冷やすに従って、ガンマ、ベータ、アルファの三つの相を取る。アルファ相は−249℃以下において安定で、反強磁性(隣り合う磁性原子のスピンが互いに反平行に並ぼうとする磁性)を示す。アルファ相固体酸素は図2に示すような結晶構造と磁気構造をしており、図中の赤い矢印はスピンを表している。

通常の結晶(例えば食塩、NaCl)では、プラスイオンとマイナスイオンの電気的な力により、結晶構造が安定化される。固体酸素は図2に示すように、酸素分子に小さな磁石が付随しており、この磁気的な力が結晶構造を決めるのに重要な働きをするのではないかと言われていた。これを確かめるためには、外から磁場をかけてスピンを操作し、それに伴って結晶格子が変化するかどうかを見るのが最も直接的である。

図2 アルファ相固体酸素の結晶構造と磁気構造

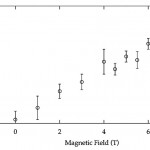

温度1.5ケルビン(約−270℃)で測定された結果を図3(a)、(b)に示している。磁場を加えない場合にはa軸が5.381Å、b軸が3.427Åであったのが、磁場と共に大きく伸び、7.5テスラの磁場ではa軸が5.408Å、b軸が3.454Åと広がっていることが分かった。c軸の格子定数とac軸間の角度βは磁場で殆ど変化しない。7.5テスラの磁場で体積は約1%増加する。磁性体である鉄も磁場中で膨張するが、その量は8テスラで約0.004%であることから、酸素の膨張量がいかに大きいものかが分かる。この膨張量は、我々の調べた限り、これまでに報告されている物質の中で最大である。

図3 アルファ相固体酸素の格子定数の磁場依存性

固体酸素の磁場中での膨張は今回初めて観測された現象で、そのメカニズムの解明は今後の課題である。一般に、結晶を安定化するメカニズムはいくつかあり、例えばNaClのようなイオン結晶の場合はイオン結合、金属の場合は金属結合、等である。固体酸素の場合は酸素分子間のファン・デル・ワールス力によるもので、これはイオン結合や金属結合に比べて弱い。一方、スピン間の磁気的相互作用はイオン結合や金属結合の力に比べて弱いが、ファン・デル・ワールス力とは大きな差はない。今回の結果から、固体酸素では結晶の安定性や立体構造に、磁気的な相互作用が重要であることが明らかになった。

4.スピンパイエルス物質の強磁場相[4][4]Y. Narumi, K. Katsumata, Y. Tabata, S. Kimura, Y. Tanaka, T. Nakamura, S. Shimomura, M. Matsuda, I. Harada, Y. Nishiyama, T. Ishikawa, H. Kitamura, T. Hara, T. Tanaka, K. Tamasaku, M. Yabashi, S. Goto, H. Ohashi, K. Takeshita, T. Ohata, T. Matsushita and T. Bizen : J. Phys. Soc. Japan 73 (2004) 2650.

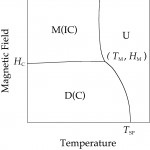

磁性原子が鎖状につながった一次元磁性体において、隣り合う磁性原子が近づきあってペアー(ダイマー)を作ることにより磁気エネルギーを得し、その利得が格子変形によるエネルギーの損を上回るとき、ある温度で常磁性相(熱擾乱によりスピンがばらばらな状態)からダイマー相への転移が起こる。これをスピンパイエルス転移という。スピンパイエルス系においては、図4のような温度・磁場相図が得られている。

図4 スピンパイエルス物質の磁場・温度相図

ここで、Uは常磁性相、D(C)はダイマー相、M(IC)は混合相あるいは、非整合相である。スピンパイエルス転移温度、TSP以下の低温で外部磁場をかけると、非磁性のダイマー状態は不安定となり、一次元鎖の所々で、スピンが復活する。スピンと格子の結合のために、格子変形はもとの格子と非整合な状態をとり、これはソリトン格子と呼ばれている。X線回折では、この格子変形を直接測定することが出来る。

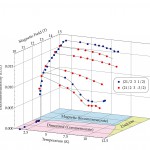

スピンパイエルス物質の代表例である、CuGeO3について強磁場中でのX線回折測定を行った。その結果を図5にまとめてある。非整合ピークは臨界磁場、Hc近傍(約12テスラ)では強い温度依存性を示すが、15テスラの磁場中では温度に殆ど依存しないことが明らかとなった。これは、強磁場が熱揺らぎを抑え非整合相を安定化させるためとして説明できる。

図5 X線回折測定より得られたスピンパイエルス物質CuGeO3における非整合度の温度・磁場依存性

5.量子磁性体の磁場誘起相転移に伴う格子変形[5][5]J. E. Lorenzo, K. Katsumata, Y. Narumi, S. Shimomura, Y. Tanaka, M. Hagiwara, H. Mayaffre, C. Berthier, O. Piovesana, T. Ishikawa and H. Kitamura, Phys. Rev. B 69 (2004) 220409(R).

一次元磁性体が複数本結合した「スピンラダー」物質においては、量子効果により、偶数本では基底状態がシングレットで非磁性であるのに対して、奇数本では基底状態は臨界的である。前者では、基底状態と第一励起状態間に有限のエネルギーギャップがあるが、後者ではエネルギーギャップはない。現実の系では、梯子間に弱いながらも相互作用があり、2本脚スピンラダー物質に磁場をかけると、臨界磁場Hcで非磁性の状態から磁気秩序相への転移が生じる。もし、スピンと格子の間に相互作用があると(例えばCu2+化合物は候補物質)、Hcで格子変形が生じる事が期待される。

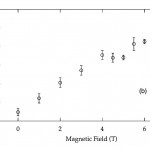

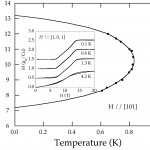

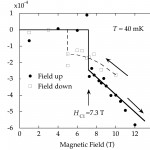

我々は、スピンラダー物質Cu2(C5H12N2)2Cl4の単結晶について、X線回折実験を行った。以前の比熱測定から(M. Hagiwara et al: Phys. Rev. B 62, 1051(2000))この物質の温度・磁場相図は図6のように求められている。図から分かるように、この相転移をX線で調べるのは非常に困難なものである。格子変形が小さい場合には、中性子回折では分解能が悪いので観測出来ない。我々は、希釈冷凍機を用いて、世界記録の0.04ケルビンという超低温度でのX線回折測定に成功し、図7に示すように、7.3テスラの磁場でa軸方向の格子定数が急激に減少することを見出した。

図6 量子磁性体Cu2(C5H12N2)2Cl4の磁場・温度相図

図7 量子磁性体Cu2(C5H12N2)2Cl4の磁場誘起相転移に伴う格子変形

6.将来展望

世界に一つしかない装置を作ると、何を測っても面白い結果が出てくる。夢はさらに膨らみ、もっと低温・強磁場領域へと測定範囲を拡大していきたいと思っている。上に述べたように、既に0.04ケルビンまでの低温での測定に成功している。X線実験において低温を得るのは、X線による試料の発熱と冷凍機の冷却能力との戦いである。現在使用している希釈冷凍機よりも一桁大きい冷却能力をもつ製品があるので、更に低温での実験が可能である。

磁場に関しては、上述のように、スプリット型超伝導マグネットの限界磁場は15テスラ程度である。これを上回る磁場の利用となると、水冷の常伝導コイルと超伝導コイルを組み合わせたハイブリッドマグネット、あるいはパルスマグネットが必要となる。ハイブリッドマグネットは、マグネット自体が非常に大型であること、また非常に巨大な電源・冷却装置が必要となるといった点から、現時点では現実的なものではない。

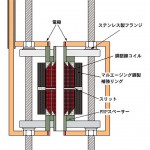

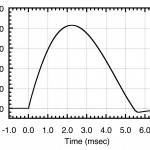

東京大学物性研究所、大阪大学極限科学研究センター、理研の三者の連携により、X線回折実験用のパルス磁場の開発を行っている。超伝導磁石と同じように、コイル中央にギャップを持ったスプリット型パルスマグネットを試作した。図8に完成したマグネットの断面図を示す。このマグネットはギャップを作るためのスペーサーを挟んで、2つの独立なコイルを向かい合わせに配置した構造をとっている。コイルを独立に製作することにより、作製作業が容易、ギャップ部分で導線に無理な歪みが生じない、ギャップ間隔の任意な調整が可能、という利点が生まれる。導電性に優れかつ高強度のCuAg線を10層まで巻き上げて作られたコイルは、高強度繊維と高分子樹脂を合わせた含浸により補強された後、液体窒素温度まで冷やされた状態で外部補強用のマレージング鋼製リングに、上からコイル⇒ステンレス製スペーサー⇒コイルの順に挿入されて完成する。図9は磁場の発生図形であるが、中心部で約42テスラの磁場発生に成功し、このときのベース温度までの回復時間は約15分、つまり42テスラの磁場が15分の間隔で発生可能である。

図8 X線回折測定用パルス磁場発生コイル

図9 パルスコイルに発生する磁場の時間変化

パルスマグネットは、発熱を最大限に抑えるために液体窒素で冷却された状態で使用する。しかし、液体の窒素はX線の透過を大きく妨げることから、光路となるスリット部分に干渉しないように、下部コイルのみが液体に浸った状態を作る必要がある。この状態でも、下部コイルからの熱伝導と上部コイルを覆う液体窒素の蒸気により、マグネット全体が完全に液体中にある場合と同程度の温度まで冷却することが可能である。また磁場発生後の冷却に関しても、この方式で十分に対応出来ることも確認した。

近い将来、50テスラの超強磁場、数ミリケルビンの超低温度でのX線回折実験が可能になると期待される。

謝 辞

上で報告した結果は以下の方々との共同研究から得られたものである(敬称略):

C. Berthier、備前輝彦、後藤俊治、萩原政幸、原 徹、原田 勲、石川哲也、川内 周、吉川明子、木村尚次郎、金道浩一、北村英男、J. E. Lorenzo、S. W. Lovesey、松田雅昌、松下智裕、H. Mayaffre、中村哲也、鳴海康雄、西山由弘、大橋治彦、大端 通、O. Piovesana、下村 晋、U. Staub、田畑吉計、竹下邦和、玉作賢治、田中隆次、田中良和、矢橋牧名、山田 勲。

参考文献

[1]M. Yabashi, T. Mochizuki, H. Yamazaki, S. Goto, H. Ohashi, K. Takeshita, T. Ohata, T. Matsushita, K. Tamasaku, Y. Tanaka and T. Ishikawa : Nucl. Instrum. Methods, A467-468 (2001) 678.

[2]T. Hara, M. Yabashi, T. Tanaka, T. Bizen, S. Goto, X. M. Maréchal, T. Seike, K. Tamasaku, T. Ishikawa and H. Kitamura : Rev. Sci. Instrum. 73 (2002) 1125.

[3]K. Katsumata, S. Kimura, U. Staub, Y. Narumi, Y. Tanaka, S. Shimomura, T. Nakamura, S. W. Lovesey, T. Ishikawa and H. Kitamura : J. Phys.: Condens. Matter 17 (2005) L235.

[4]Y. Narumi, K. Katsumata, Y. Tabata, S. Kimura, Y. Tanaka, T. Nakamura, S. Shimomura, M. Matsuda, I. Harada, Y. Nishiyama, T. Ishikawa, H. Kitamura, T. Hara, T. Tanaka, K. Tamasaku, M. Yabashi, S. Goto, H. Ohashi, K. Takeshita, T. Ohata, T. Matsushita and T. Bizen : J. Phys. Soc. Japan 73 (2004) 2650.

[5]J. E. Lorenzo, K. Katsumata, Y. Narumi, S. Shimomura, Y. Tanaka, M. Hagiwara, H. Mayaffre, C. Berthier, O. Piovesana, T. Ishikawa and H. Kitamura, Phys. Rev. B 69 (2004) 220409(R).

勝又 紘一 KATSUMATA Koichi

(独)理化学研究所 播磨研究所

〒679-5148 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1

TEL:0791-58-2916 FAX:0791-58-2923

e-mail:katumata@postman.riken.go.jp