Volume 04, No.2 Pages 30 - 35

3. 共用ビームライン/PUBLIC BEAMLINE

生体分析BL39XUビームラインの現状

Current Status of Physicochemical Analysis BL39XU Experimental Station

1.はじめに

生体分析ビームラインBL39XUは、磁気散乱・吸収サブグループ、分析サブグループ、および医学利用サブグループのうちの臨床医学試料等の分析を目指すグループの、3グループ相乗りの共用ビームラインである。1997年10月から共同利用実験に提供された。後藤によって報告された共同利用開始直後(97年12月)の時点[1][1]後藤俊治:SPring-8利用者情報Vol.3 No.2 (1998)25.と比べて、ビームラインの状況には次のような点で進展があった。(1)リング蓄積電流を70mA に増加、(2)高調波除去ミラーを導入、(3)磁気散乱・吸収実験用電磁石およびクライオスタットの整備、(4)微小領域分析装置の整備、(5)斜入射X線分析装置の整備。本稿ではこれらの点に触れながら、1999年2月現在のBL39XUビームラインの性能および実験ステーションの状況について報告する。なお、BL39XUの概要および立ち上げの過程については文献[1〜3][1]後藤俊治:SPring-8利用者情報Vol.3 No.2 (1998)25.

[2]S. Goto, N. Kawamura and M. Suzuki:SPring-8 Annual Report 1997(1998)88.

[3]伊藤正久、早川慎二郎、中井 泉:SPring-8利用者情報Vol.1 No.4(1996)36.を参照されたい。

2.ビームライン光学系

2. 1 概要

BL39XUは標準型真空封止アンジュレータ、標準アンジュレータ用フロントエンド、および回転傾斜型Si 111二結晶分光器を用いた硬X線アンジュレータビームラインである。本ビームラインで使用できるX線の特徴を表1に示す。以下では表中の各項目について、実験データを挙げながら説明をさせていただく。

表1 BL39XUビームラインで得られるX線の性質(1999年2月現在)

----------------------------------------------------------------------------------

光子エネルギー 5.7<E<37keV

光子数 7×10 12 photons/s(@7.74keV)

ビームサイズ 縦0.5×横1.3mm(@FEスリット0.5×0.5mm)

エネルギー分解能 ΔE/E 〜1×10−4

高次光成分比 1×10−4 以下

直線偏光度[4] [4]M. Suzuki, N. Kawamura, S. Goto, M. Mizumaki, M. Kuribayashi, J. Kokubun, K. Horie, K. Hagiwara, K. Ishida, H. Maruyama and T. Ishikawa:SPring-8 Annual Report 1997(1998)233.99.9%

円偏光度(移相子使用時)[4][4]M. Suzuki, N. Kawamura, S. Goto, M. Mizumaki, M. Kuribayashi, J. Kokubun, K. Horie, K. Hagiwara, K. Ishida, H. Maruyama and T. Ishikawa:SPring-8 Annual Report 1997(1998)233. 99%(@7.12keV)

----------------------------------------------------------------------------------

2. 2 光子エネルギー

使用可能なX線のエネルギーは5.7〜37keVである。これはアンジュレータ挿入光源と分光器がカバーできるエネルギー範囲によって決まる。標準二結晶分光器は現在Si 111面を反射面として用いており、5〜37keVの単色X線を選択できる。一方、アンジュレータギャップの最小値は9.6mmであり、利用できるエネルギーの最低値は5.7keVである。高エネルギー側は3次および5次高調波を使うことによって37keV以上をカバーできる。

ビームラインのPCを使って、分光器のエネルギーとアンジュレータのギャップ値を設定することができる。それらの設定は基本的にユーザーに任せているので、実験に応じて変更して頂いて構わない。その際にはビームラインに備え付けの、ギャップ値とエネルギーの対応表(実測値)を参照していただきたい。今後は分光器とアンジュレータを連携駆動するプログラムに移行する予定である。

2. 3 光源強度とスペクトル

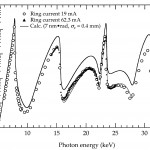

図1に、アンジュレータギャップ値12mmの時の光源スペクトルを示す。実験は98年3月と、70mA運転が開始された同年9月に行った。空気からの散乱X線強度をシンチレーションカウンタで測定し、窓材等の吸収、空気の散乱などの補正を行うことにより、実験ハッチ内で得られる光子数を求めた。

図1 BL39XU実験ハッチ内で得られるX線のスペクトル。蓄積リング電流1mAあたりの光子数に規格化した値を示す。アンジュレータギャップは12mm、フロントエンドスリットの開口は0.5×0.5mm、モノクロメーターのバンド幅はΔE/E〜1×10−4 である。

蓄積電流19mAと62mAに対して測定を行った。図には蓄積電流1mAあたりの光子数に規格化して示してある。14から28keVにおいて、蓄積電流値の違いによるスペクトルの変化は見られない。また、電子ビームのエミッタンスを7nm・rad、σχ=0.4mmとしたときのスペクトルの計算値(細い実線、3次高調波のピーク強度で規格化した)とも良い一致を示している。

基本波のエネルギー(7.74keV)におけるX線強度は、1×1011 photons/s/mAであり、蓄積電流 70mA運転時にはおよそ7×1012 photons/secの単色X線が得られる。蓄積電流1mAあたりの光子数は97年10月[1][1]後藤俊治:SPring-8利用者情報Vol.3 No.2 (1998)25.に比べて2倍以上増加している。リングのパラメータ等の調整が行われ、電子ビームのエミッタンスが改善されたことによりX線強度が増加したと考えられる。

問題点として挙げられるのは、現在のX線強度は計算値の40%程度だということである。これは主に分光器第一結晶に用いているピンポスト結晶の不完全性によるものと考えている。冷却水路の形状を改良した新しいタイプのピンポスト結晶が98年第12サイクルにBL29XUに、99年第1サイクルにBL10XUにそれぞれ導入された。最初のテスト結果は良好であり、今後このタイプの結晶をBL39XUに導入することにより、X線強度の増加が期待できる。

2. 4 ビームサイズ

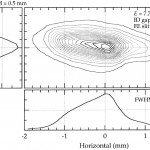

図2に、実験ハッチ内で得られるビーム形状を示す。FEスリットの開口は0.5×0.5mmである。開口0.1×0.1mmのXYスリットを、水平垂直方向ともに0.1mmステップでスキャンを行い測定した。 ビームサイズ(FWHM)は縦0.5mm、横1.3mmである。上で述べた7×1012 photons/sの光子がこのビームサイズ中に得られる。縦方向のビーム形状はきれいな対称形であるが、横方向は非対称な形である。横方向の形状は分光器の第一結晶と第二結晶の平行度によって変化することから、ピンポスト結晶の不完全性を反映しているものと考えている。

図2 BL39XU実験ハッチ内で得られるX線ビームの形状。等高線グラフと、水平位置0mmおよび垂直位置0mmにおける断面図を示す。

ビームの絶対位置に関しては注意が必要である。分光器の第一結晶と第二結晶のθ軸のまわりの平行がずれると出射ビーム位置が横方向に移動することがわかっている。ロッキングカーブの両端でビーム位置が数mm移動する。これは、SPring-8で採用している傾斜配置の分光器に特有の現象である。分光器のΔθ1 軸を調整し、常に最も平行度の良い条件で使うことが必要である。

2. 5 エネルギー分解能

分光器のエネルギー分解能は、ΔE/E〜1×10−4 である。これは、ロッキングカーブの半値幅から見積もった値である。また、3d遷移金属元素を含む物質の吸収スペクトルやXMCDスペクトルからも、E=7keVにおいておよそ1eVのエネルギー分解能が得られることが確認されている。

2. 6 高次光成分

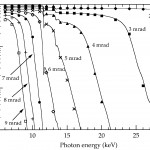

高調波除去のための水平偏向ミラーを、98年2月に分光器下流、光源から44mの位置に設置した。これは白金を石英基板上に蒸着した平面ミラーであり、視射角は最大9mradまで可変である。図3に、いくつかの視射角に対するミラーの反射率スペクトルを示す。使用するX線のエネルギーに応じて視射角を適当に選ぶことにより、高調波の反射率を10−3 程度にできることがわかる。3次高調波の混入が問題となる場合、例えば7keVのX線を使用するならば、その3倍のエネルギーである21keVを10−3 以下に落とすには、視射角を5mradに設定すれば十分である。

図3 BL39XU高調波除去ミラーの反射率。それぞれの記号は2から9mradの視射角に対する測定値を示す。実線は表面粗さと充填率をパラメーターとしたフィッテング結果である。

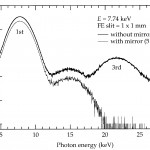

図4に、ミラーを使用した場合と使用しない場合の高調波成分強度の変化を示す。空気散乱をシンチレーションカウンタで測定することによって得たスペクトルである。ミラー無しの場合には、1次光強度の3%の3次高調波が混入しているのに対して、視射角5mradのミラーを用いると3次高調波の割合は1×10−4 以下に減少した。ミラーを使用すると1次光の強度が60〜70%に低下するが、ビームサイズの増大などのそれ以外の不利な点は見られない。現在はBL39XUの全てのユーザーがミラーを利用して実験を行っている。

図4 高調波除去ミラーを使用しない場合と視射角 5mradで使用した場合の高調波成分強度の変化。

ミラーの視射角の設定は、それぞれのユーザータイムの始めに、ビームラインのスタッフが行っている。1枚振りのミラーを採用しているため、ミラーより下流のビームは水平方向に偏向し、しかもミラーの視射角によって光軸が変化する。したがって、実験の最中に視射角を変更することは得策ではない。実験で使用するエネルギー範囲をうまくカバーできるように視射角を見積もり、ビームタイムの間中同じ視射角で実験することでビームタイムを有効に使えるようにしている。

2. 7 円偏光の利用

実験ハッチ最上流部のBe窓下流に設置された透過型X線移相子を用いることにより、通常の水平直線偏光のほか、左右の円偏光や垂直直線偏光が利用できる。

移相子には人工ダイヤモンド111単結晶を用いている。厚さ0.45mm、0.73mm、4mmの3種類の結晶が用意されており、使用するX線のエネルギーによって使い分けている。7.12keVのX線に対して厚さ0.73mmの移相子結晶を最適な角度で使用することにより、円偏光度99%の左右円偏光が得られている[4][4]M. Suzuki, N. Kawamura, S. Goto, M. Mizumaki, M. Kuribayashi, J. Kokubun, K. Horie, K. Hagiwara, K. Ishida, H. Maruyama and T. Ishikawa:SPring-8 Annual Report 1997(1998)233.。実用となる強度と偏光度の円偏光が得られるのは、6.5から15keVの範囲である。垂直直線偏光に関しては、現在のところ80%程度の偏光度しか得られていない。より偏光度の高い垂直偏光の生成は今後の課題である。

移相子を使う上では次の点に注意していただきたい。(1)試料位置での光子数は数分の1になる。ダイヤモンドの吸収によって透過光強度が減少するためであり、低エネルギーのX線に対して厚い移相子を用いた場合に顕著になる。また、高い円偏光度を得るためには平行度の良いビームを用いることが必要だが、現状の分光器出射光の水平方向の平行度 (約20秒)では不十分な場合があり、横方向のビームサイズをスリットで0.5〜1mm程度に整形して使っている。そのために、利用できるX線強度はやはり減ってしまう。(2)どんなエネルギーのX線に対しても99%の円偏光度が得られるわけではない。およそどの程度の偏光度が得られるかについては、前もってビームライン担当者にお聞きください。なお、移相子の調整はビームラインスタッフが行っている。

3.実験ステーションの現状

3. 1 磁気散乱・吸収実験装置

磁気散乱・吸収実験には、回折計(主軸3軸+偏光解析用4軸)、電磁石、試料冷却用クライオスタットを利用することができる(図5)。

図5 磁気散乱・吸収実験用回折計。中央のω‐2θステージの上に電磁石とクライオスタットが設置されている。左奥は偏光解析用4軸ゴニオメーター。

電磁石は常伝導タイプである。磁極間隔45mm (最大磁場0.6T)、20mm(1.1T)、10mm(2.0T)の3種類のポールピースを使用することができる。励磁電流の極性を切り替えることにより、1.7秒で磁場方向を反転できる。また、入射X線に対する磁場方向を、水平、垂直、45度に切り替えることができる。

クライオスタットは循環型ヘリウム圧縮器を用いたものであり、20〜300Kの範囲で温度調節が可能である。常温からの冷却には液体窒素を併用し、90分で20Kに到達する。

これまでに、3d遷移金属および希土類元素を含む試料のX線磁気円偏光二色性(XMCD)、楕円偏光を用いた非共鳴磁気散乱、強磁性および反強磁性体の共鳴磁気散乱の偏光依存性、マグネタイトのATS散乱の偏光依存性などの実験が行われた。

XMCD測定系の整備は完了しており、持ち込んだ試料を直ちに測定できる状況である。移相子とロックインアンプを用いた偏光変調法[5][5]M. Suzuki, N. Kawamura, M. Mizumaki, A. Urata, H. Maruyama, S. Goto and T. Ishikawa : Jpn. J. Appl. Phys. 37(1998)1488.により、1点20秒の測定時間で10−5 台のXMCDシグナルの検出が可能である。とはいえ、試料調製の良否が測定結果に大きく影響することは、通常のXAFS実験と変わりない。良いデータを得るためには、均一で最適な厚さの試料を用意することが大切である。現在のところ、吸収端近傍およそ100eVの領域でのXMCDスペクトル測定が可能である。アンジュレータギャップ−分光器−移相子の連携制御により測定範囲を拡張し、磁気EXAFS測定を実現することが当面の目標である。

磁気散乱実験に関しては、改善すべき点が多く残されている。クライオスタットと組み合わせて使用できる試料角度の微調整機構の追加や、入射X線に対する磁場方向の自由度の拡大についてサブグループを中心に検討されている。

BL39XUでの磁気散乱実験では、シンチレーションカウンタや半導体検出器では散乱強度が強すぎるためにアブソーバーを使って強度を落として実験している。検出器の計数率の上限のために強いX線を生かしきれていない状況である。非共鳴磁気散乱実験においてAPDを使用することにより短時間で統計精度の高いデータが得られることが、伊藤らによって確認された。高速な検出器の使用を検討する必要がある。

3. 2 微小領域分析装置

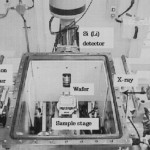

微小領域X線分析装置[6][6]S. Hayakawa, S. Goto, T. Shoji, E. Yamada and Y. Gohshi:J. Synchrotron Rad. 5(1998)1114.(図6)は100μmからサブμmの空間分解能で蛍光X線分析・分光を行うことを目的としており、蛍光X線の検出系としてSi(Li)を用いるエネルギー分散型と結晶分光器を用いる波長分散型を選択することが可能である。サブμmの空間分解能を実現するための集光ミラーについては本年秋の完成を目指して現在製作が進められている。現在までにスリット、ピンホールを用いて作成した10〜100μm程度のビームを用いて様々な研究が進められている。

図6 微小領域分析装置(1998年10月現在)

Si(Li)を用いる微量元素分布測定、微小部XANES測定では第2世代放射光を用いる場合と比べて大幅な信号強度の改善が実現されており、高圧合成されたダイヤモンド中の不純物分析、人工関節由来の生体組織中の微量遷移金属分布などが取り組まれている。

また、標準的な金属箔試料などについて波長分散型分光系の評価が進められてきたが、60〜2eV程度のエネルギー分解能での高分解能蛍光X線分光が実現している。吸収端近傍での共鳴励起条件でのスペクトル変化の測定などが計画されている。分光測定については現在100μmよりも大きなビームを用いて行われているが集光ミラーを用いることで同じフォトンフラックスでサブμmの空間分解能でのX線分光の実現が期待されている。

3. 3 斜入射X線分析装置

斜入射X線分析装置[7][7]K. Sakurai, S. Uehara and S. Goto:J. Synchrotron Rad. 5(1998)554.(図7)は、全反射臨界角近傍の鏡面反射や散漫散乱X線の高精度な角度プロファイル測定を可能とする反射率計であり、同時に超微量物質の検出を目的とした全反射蛍光X線分光分析装置としての機能を有している。1998年5月に立ち上げを完了した。

本装置には次のような特長がある。反射率計としては0.04秒以下の角度分解能および再現性を有しており、最小ステップは0.005秒/pulseである。全反射蛍光X線分光分析装置としては、バックグラウンドの低減を特に重視しており、試料周辺部品の材質や配置および検出器について配慮がなされている。その結果、半導体ウエハ表面の超微量金属の汚染評価については109 atom/cm2台の微量金属の定量分析が可能となっている。また、用途に応じて試料ホルダーの種類や回転軸の方向(水平または垂直軸)、および試料雰囲気を選択することができる。

今後直ちに実施される予定の研究課題として、(1)蛍光X線法による超微量分析(微小液滴中の微量金属の化学状態分析、半導体ウエハ表面汚染評価)、(2)表面X線散乱法によるナノメータースケール表面トポグラフィー(ミラー材料等、精密加工表面の形状評価、表面損傷評価、薄膜およびナノ粒子の成長過程の研究)、(3)蛍光X線・散漫散乱の干渉効果を用いた薄膜界面の新解析法、特定界面への微量金属偏斥現象の直接観察)等が挙げられる。立ち上げ時期には、これらのテーマに関する予備実験も行われた。

図7 斜入射X線分析装置

4.今後のステーション機器の整備について

4. 1 磁気散乱・吸収用超伝導マグネット

最大磁場10Tの超伝導マグネットが99年夏に導入される予定である。再凝縮型冷凍器を備えており、1サイクル(2週間)の間、液体ヘリウムを追加供給すること無く連続運転が可能である。試料温度は1.5〜300Kの範囲で可変であり、2軸の回転機構を持つマニピュレーターによって試料角度の微調整を行う。磁気散乱回折計のω軸上にマグネット本体の並進ステージとともに設置され、既存の常伝導磁石と入れ替えて使用する。放射光を用いた本格的な調整と実験への利用は、99年秋以降となる。

4. 2 微小部分析用集光ミラー

微小部分析装置用の集光ミラーが99年秋に導入される予定である。これは楕円面ミラーを2枚組み合わせたK-B配置の集光光学系であり、微小部分析装置チェンバー内に組み込み、1μm以下の空間分解能での測定を実現することを目的とする。試料位置でのフラックスが現在よりも1桁以上増大することが期待でき、0.1ppm以下の微量元素の微小領域イメージング等の研究、さらにX線移相子と組み合わせることによりX線偏光顕微鏡への応用が考えられる。

本稿を準備するにあたって河村直己(理研)、後藤俊治(JASRI)、早川慎二郎(東大)、桜井健次(金材研)、圓山 裕(岡山大)、伊藤正久(姫工大)の各氏から情報を提供して頂きました。本文中に示したデータは、河村氏、後藤氏との共同実験によって得られたものです。また、本ビームラインの立ち上げ、調整に際してはSPring-8のスタッフ、各サブグループメンバーの多大なご協力を頂きました。ここに感謝の意を表します。

参考文献

[1]後藤俊治:SPring-8利用者情報Vol.3 No.2 (1998)25.

[2]S. Goto, N. Kawamura and M. Suzuki:SPring-8 Annual Report 1997(1998)88.

[3]伊藤正久、早川慎二郎、中井 泉:SPring-8利用者情報Vol.1 No.4(1996)36.

[4]M. Suzuki, N. Kawamura, S. Goto, M. Mizumaki, M. Kuribayashi, J. Kokubun, K. Horie, K. Hagiwara, K. Ishida, H. Maruyama and T. Ishikawa:SPring-8 Annual Report 1997(1998)233.

[5]M. Suzuki, N. Kawamura, M. Mizumaki, A. Urata, H. Maruyama, S. Goto and T. Ishikawa : Jpn. J. Appl. Phys. 37(1998)1488.

[6]S. Hayakawa, S. Goto, T. Shoji, E. Yamada and Y. Gohshi:J. Synchrotron Rad. 5(1998)1114.

[7]K. Sakurai, S. Uehara and S. Goto:J. Synchrotron Rad. 5(1998)554.

鈴木 基寛 SUZUKI Motohiro

(財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 利用促進部門

〒679-5918 兵庫県作用郡三日月町三原323-3

TEL:0791-58-0802 FAX:0791-58-2810

e-mail:m-suzuki@spring8.or.jp