Volume 03, No.2 Pages 25 - 28

3. 共用ビームライン/PUBLIC BEAMLINE

生体分析BL39XU実験ステーションの現状

Current Status of Physicochemical Analysis BL39XU Experimental Station

1.概要

生体分析ビームラインBL39XUは、磁気散乱・吸収サブグループ、分析サブグループ、および医学利用サブグループのうちの臨床医学試料等の分析を目指すグループの3グループの相乗りの共用ビームラインであり、’97年秋に立ち上げられたビームラインである。

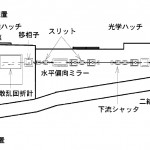

BL39XUは周期長32 mm、周期数140の真空封止型リニアアンジュレータ、標準アンジュレータ用フロントエンド、および、回転傾斜型分光器を含む標準的輸送チャンネル(図1参照)から構成されている。本ビームライン光学系の特徴は分光器の下流に高調波除去を目的とした水平偏向ミラーを設置していること、ビームライン最終端のBe窓の直下流にX線移相子が設置され、通常の水平偏光の他、円偏光や垂直偏光が利用できることの2点である。

本格的な試験調整は第7サイクルの’97年9月28日から開始され、先行ビームラインにおいて確立された手順にしたがって比較的順調に試験調整を進めることができた。光学ハッチまでの放射光導入と放射線サーベイ、分光器調整、実験ハッチへの放射光導入および放射線サーベイ等が順次進められた。これまでのところミラー下流の真空コンポーネントの移動機構の設計・製作が後手にまわったため、ミラーを待避させ分光器からストレートに実験ハッチに放射光を導いて各調整および利用実験をおこなった。

以下では、ビームライン光学系および実験ステーションの現状について報告し、また、今後整備される予定の実験ステーションの機器について紹介する。

図1 BL39XUのビームラインおよび実験ステーション機器のレイアウト

2.ビームライン光学系の現状

2-1.スペクトルおよび強度分布

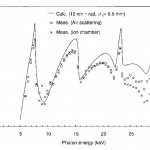

第7サイクルにおこなった強度スペクトルの測定例と計算との比較を図2に示す。測定はイオンチェンバーによるものと、空気からの散乱X線をシンチレーションカウンタで測定する方法の2通りでおこなったが、窓材等の吸収、空気の散乱などの補正をした結果両者は良く一致している。計算上必要となる実効的な光源サイズおよび発散、フロントエンドのXYスリット開口サイズなどのあいまいさ、測定誤差などを考慮しても計算に比較して数分の1の強度になっている。これは、第一結晶であるピンポスト結晶の不完全性が効いているものと考えている。また、試料位置でのビームの強度分布にはムラが見られ、特に横方向に広がる傾向が見られており、分光結晶の改善が課題として残されている。

図2 BL39XUの強度スペクトル。アンジュレータのギャップ12 mm、フロントエンドのXYスリット0.5×0.5 mm2の場合。

2-2.定位置出射およびΔθ調整に関して

二結晶分光器はエネルギー走査の際に定位置出射することが望ましいわけであるが、現状では7~37 keVの走査において主に横方向に1mm程度ずれる。分光器の各軸の調整がまだ完全ではないことに加えて、傾斜角80°のインクラインド結晶を用いているためにブラッグ角の微調整(Δθ調整)に伴いビームが横方向に振られる傾向にあること(Δθ= 1秒で出射ビームの横方向の振れ角は10秒程度に拡大される。これは動力学回折理論において結晶内外の波数ベクトルに関する境界条件から説明できる本質的な現象)と、第一結晶が幾分不完全であって分光器がカバーする全エネルギー領域において回折強度やイメージをみながら正しくΔθ調整ができていないことの複合的な事情にもよっている。試料の近くでスリットによりビームを小さく絞り込んだ系でエネルギー走査する際には特にビームの動きに注意をする必要がある。定位置出射に関しては回転傾斜型二結晶分光器の各軸の調整手法の確立等の課題が残されている。

2-3.水平偏向ミラーおよび下流のコンポーネント移動機構について

水平偏向ミラーは白金を石英上に蒸着した平面ミラーであり、視射角は最大10 mradまで可変である。計算上、視射角の調整により7~30keVのエネルギー領域(白金のL吸収端近傍を除く)において反射率70%以上、3次光/1次光の反射率比10-3程度が見込まれる。反射ビーム偏向に伴うミラーの下流の真空コンポーネントの移動機構は河村によって設計された。この機構では、ミラー下流1.1mの位置のスリットと2.2mの位置のBe窓が1:2の比で光軸に直角に並進移動し、反射ビームをスリットおよびBe窓の中心に通すことができるようになっている。

この冬の停止期間にミラー下流のダクト偏向機構の据付け調整を完了した。第1サイクルをミラーの立ち上げ調整にあて、ミラーの位置、角度の原点出し、3次光/1次光の反射率比の実測等からミラー系の性能評価をおこなう予定である。

2-4.X線移相子

X線移相子のためのゴニオメータ、並進ステージ等の系は鈴木を中心に設計され、第10サイクルに実験ハッチのBe窓の直下流に設置された。現状では厚さ0.7mmのダイアモンド(111)単結晶がマウントされ、調整および性能評価を経て、磁気散乱・吸収実験に利用された。111反射のBragg caseの透過光、および、220反射のLaue caseの透過光に関して評価がなされ、ブラッグ角からのずれ角の調整により左右の円偏光や垂直偏光への切換が実現できていることを確認している。例えば、220反射の場合、 E=7.12 keVにおいてPc~99.5%、透過率15%が得られている。

数keV~ 30 keVの領域全体で移相子を用いるには透過率、偏光の制御(=角度制御)の容易さなどの観点で結晶、反射面、厚さ等について最適化する必要があり、鈴木等により引き続き検討が加えられている。ピエゾ素子を用いた左右の円偏向の交番切換も検討中である。今後、ミラーが利用可能になると反射ビームの偏向に伴って、その下流にある移相子も光軸に追随する必要があり、位置、角度の調整機構を追加すべく、現在ステージ類を準備中である。

3.実験ステーションの現状

実験ハッチ内には図1に示すようなレイアウトで各実験装置が置かれている。Be窓の直後に移相子が設置されており、続いて磁気散乱回折計が、さらにその下流に微小領域分析装置がハッチのスペースをほぼ2分するようにして設置されている。Be窓と各装置の間の空気によるX線の減衰を避けるためカプトンで仕切られたHeパスや真空パスが用意されている。

3-1.磁気散乱回折計関連

磁気散乱・吸収サブグループの実験課題を進めながら主に磁気散乱回折計の立ち上げ・調整がおこなわれた。磁気散乱回折計は、試料用ω軸(HUBER 422)、2θ軸のカウンタアーム(HUBER 440)が同軸上に回転軸を垂直にして置かれ、カウンタアームの端部に偏光解析用に4軸回折計(HUBER 511.1)が取り付けられている。これら全体は大型の手動 XYステージおよび自動Zステージの上に置かれ光軸に対して位置調整ができる。回折計の調整として、各軸の基本動作確認の他、Si(111)ウェハを ω軸に置きボンド法による格子定数測定からω軸の精度を評価するなどの方法が用いられた。

上で紹介した移相子や回折計、持ち込みの電磁石(最大磁場0.1T)等を用いてこれまでに以下のような実験がおこなわれている。

(1)純鉄200反射のK 吸収端の共鳴磁気散乱による非対称度スペクトル測定

水平偏光と移相子をλ/2波長板として用いた垂直偏光によるスペクトル形状の相異が観測され、偏光依存性が初めて明確に観測された。

(2)純鉄220反射に関する90度散乱による磁気回折

磁気回折強度の偏光度依存性が精度良く測定できている。

(3)磁気円二色性(MCD)の測定

検出効率,エネルギー分解能、および統計精度などに優れたMCD測定が可能となり、純鉄および純コバルトのK吸収端の測定において移相子によって円偏光のヘリシティを反転した時のMCDの符号の反転が確認されている。さらに、鉄白金合金のPt L3 吸収端では約4%のMCDが観測されている。

(4)偏光解析

Si(331)チャンネルカット結晶をアナライザに用い、4軸回折計に取り付けることにより偏光解析がおこなわれた。アンジュレータ光の直線偏光度の測定(約99.7%)、移相子による円偏光の生成と偏光度の測定(約99.5%)がおこなわれた。また、 FeS2の100禁制反射に関するFe K吸収端近傍での偏光解析がおこなわれ、ATS散乱が観測された。

なお、磁気散乱回折計に関して、光軸に対して直交する方向の調整は現在手動であるが、ビームを見ながらの遠隔調整を可能とするためパルスモータ制御への改良が検討されている。また、現在、回折計制御のための汎用ソフトウェアSPECの導入が進められている。

3-2.微小領域分析装置

第8、9サイクルに早川を中心として微小領域分析装置の立ち上げがおこなわれた。この装置によりピンホールまたは集光ミラーを用いてX線マイクロビームが実現でき、微小部での蛍光X線測定をおこなうことができる。また、この装置の蛍光X線の分光系としての特徴は、従来通りSSDによるエネルギー分散型測定が可能なことに加えて、新規に開発したリボルバ式結晶アナライザと一次元比例計数管(PSPC)を有し高エネルギー分解能での測定が可能なことである。

これまでに、光源から約50mの位置に10~50μm 径のピンホールを設置してX線のマイクロビーム化が実現できている。ピンホール後のビーム発散は1 μrad以下に抑えられている。このビームを用いて標準的なテストパターンの蛍光X線イメージング、薄膜試料を用いた検出限界の評価等がおこなわれた。

PSPCの分解能は設計値にはまだ到達していないが、微小なビームを用いて高い空間分解能とエネルギー分解能が同時に実現できる本装置の性能は現状でも充分魅力的であり、今後の実試料への応用や、共鳴蛍光X線分光、X線移相子を用いたX線偏光顕微鏡による磁性イメージングなどへの展開が期待できる。

3-3.その他

利用者の持ち込んだ装置によりこれまでに以下の実験がおこなわれた。これらはビームタイムおよび実験ハッチ内のスペースが許せば実現可能な例である。

(1)Nb/Al系超伝導トンネル接合素子の評価

超微量物質の化学状態分析を可能とするためには、信号対バックグラウンド比の向上が必要不可欠であり、エネルギー分解能の向上は一つの有力な方向である。桜井等によりNb/Al系超伝導トンネル接合素子(単接合、直接検出方式)の評価がおこなわれた。同方式の検出器の実用に近い利用研究は1 keV以下に限られており、硬X線領域の蛍光X線測定で実スペクトルが得られたのは初めてである。3 ~8keV領域で通常のSi(Li)検出器の2~3倍すぐれたエネルギー分解能が得られた。その反面、有効面積が小さく、薄膜素子であるため絶対検出効率が小さく、高濃度成分の蛍光X線しか検出できない等の問題点も明らかになった。

(2)臨床医学試料の全反射蛍光X線分析

中井等により標準試料といくつかの実試料について基礎的データが収集された。持ち込まれた全反射蛍光X線分析装置は、真空条件下での測定が可能な試料室を備え、試料を水平に配置し上からSSDで検出する光学系が採られている。環境試料、臨床医学試料等が評価された。河川水標準資料では、10μl の試料を用いて260fg( 10 -15g )の鉛が、また、 0.36mgの肝臓試料の49pg(10-12g)のSrも明瞭に検出された。これらから、全反射蛍光X線分析による高感度な分析の可能性が示された。

4.今後のステーション機器の整備について

4-1.磁気散乱・吸収実験用電磁石およびクライオスタット

圓山等により電磁石およびクライオスタットの仕様が決定され、現在製作されている。これらは磁気散乱回折計のω軸上にマウントされる。電磁石は常伝導タイプであり、ポールチップ交換により磁極間隔45mm(最大0.6T)、磁極間隔20mm(最大1.3T)、磁極間隔10mm(最大1.9T)を選択することができる。

また、クライオスタットは空冷型コンプレッサ型で、液体窒素予冷により80分以内で20K以下まで試料を冷却することが可能である。試料ホルダは上記の間隙に対応できる様、3種類のものが用意される。

これらは、平成9年度内にはステーションに整備され調整が進められる予定であるが、放射光を用いた本格的なオンライン調整と実験への利用は平成10 年度の上期のビームタイムからとなる。

4-2.斜入射X線分析装置

分析サブグループの桜井が中心となって全反射現象を利用した高感度計測をおこなうための斜入射X 線分析装置が設計された。本装置により微小角の散乱X線の精密測定と高感度な蛍光X線測定をおこなうことができる。この2月に微小領域分析装置と同じ架台上に設置された(図1)。2つの装置は架台上のレールにより光軸に直角方向にスライドでき、使用する方を光軸上に移動させることができるようになっている。第3サイクルに立ち上げ調整を含む利用実験が予定されている。

本稿を作成するにあたって河村直己(理研)、鈴木基寛(理研)、圓山裕(岡山大)、早川慎二郎(東大)、桜井健次(金材研)、中井泉(東京理科大)各氏から情報を提供していただきました。また、本ビームラインの建設、試験調整、実験ステーション機器の調整に際してはSPring-8のスタッフ、各サブグループの建設メンバー各位のご協力を得ることができ、なんとか供用開始まで漕ぎ着けることができました。ここに関係諸氏に感謝します。

後藤 俊治 GOTO Shunji

昭和37年1月5日生

(財)高輝度光科学研究センター

〒678-1298

兵庫県赤穂郡上郡町 SPring-8中央管理棟

TEL:07915-8-0831

FAX:07915-8-0830

略歴:昭和61年東京大学工学系研究科物理工学専門課程修士課程修了、同年富士通株式会社に入社、放射光X線リソグラフィーの研究に従事、平成7年5月より(財)高輝度光科学研究センター放射光研究所研究員。日本放射光学会、日本結晶学会、応用物理学会会員。最近の研究:ビームラインの開発など。