Volume 26, No.2 Pages 101 - 108

1. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

新分野創成利用課題報告

ナノスケール実スピンデバイス開発に向けた新しい放射光利用

Initiative Study of Nano-Spin Devices Led by the Use of Advanced Synchrotron Light Source

[1]京都大学 化学研究所 Institute for Chemical Research, Kyoto University、[2]東北大学 多元物質科学研究所 Institute of Multidisciplinary Research for Advanced Materials, Tohoku University、[3]大阪大学 産業科学研究所 The Institute of Scientific and Industrial Research, Osaka University、[4]名古屋大学 大学院工学研究科 Graduate School of Engineering, Nagoya University、[5]名古屋工業大学 大学院工学研究科 Graduate School of Engineering, Nagoya Institute of Technology

- Abstract

- スピンと電荷の自由度を物質の多様な機能として活かすナノスピンデバイスの研究は、巨大磁気抵抗の発見とその磁気ヘッドへの応用に端を発し、不揮発性磁気メモリやマイクロ波発振器など多様な製品を産み出す学術基盤である。本研究計画では、磁気コンプトン解析(BL08W)、核共鳴散乱解析(BL09XU)、表面・界面X線回折(BL13XU)、オペランドナノ電子状態解析(BL25SU、BL39XU)、光電子分光(BL09XU、BL17SU、BL47XU)など多岐にわたるビームラインを活用し、先端放射光ツールを駆使して構造・電荷・スピンへの包括的な解析アプローチを行った。本研究課題で得られた、個別の研究では実現しえない情報の共有やノウハウの蓄積によるシナジー効果の創出は、「放射光による物質デザイン・ナノデバイス創成」という新分野と位置づけられ、サステナブル社会の実現に必要な新規高性能機能性材料およびデバイスの開発に資するものである。

1. はじめに

スピンと電荷の自由度を物質の多様な機能として活かすナノスピンデバイスの研究は、巨大磁気抵抗の発見とその磁気ヘッドへの応用に端を発し、不揮発性磁気メモリやマイクロ波発振器など多様な製品を産み出す学術基盤として日本が世界をリードしている。本分野では先端計測基盤技術であるSPring-8の利活用についても多数の実績があるが、これまでは各大学・研究機関における小規模かつ個別の研究に限定され、ナノスピンデバイス分野が求める計測基盤技術としての役割が不明瞭であった。このような背景のもと、2015B期より新分野創成利用「ナノスケール実スピンデバイス開発に向けた新しい放射光利用(代表責任者:大野英男(東北大学))」が採択され、研究者相互の触発が生み出すシナジー効果により新しい視点での研究が展開され、放射光を利用した統合的研究スタイルの有用性が実証された。この2年間で得られた経験と研究成果をもとにさらに統合的研究を推し進めることで、飛躍的成果につながるため継続することとなった。

本研究計画では、磁気コンプトン解析(BL08W)、核共鳴散乱解析(BL09XU)、表面・界面X線回折(BL13XU)、オペランドナノ電子状態解析(BL25SU、BL39XU)、光電子分光(BL09XU、BL17SU、BL47XU)など多岐にわたるビームラインを活用し、先端放射光ツールを駆使して構造・電荷・スピンへの包括的な解析アプローチを行った。このような個別の研究では実現しえない情報の共有やノウハウの蓄積によるシナジー効果の創出は、「放射光による物質デザイン・ナノデバイス創成」という新分野と位置づけられ、サステナブル社会の実現に必要な新規高機能性材料およびデバイスの開発に資するものである。

本新分野創成利用課題では、様々なビームラインでの多様な実験と、半年に一度の研究会による研究者間の情報交換を通して、基礎から実用にわたるスピントロニクス研究を効率的に進めた。研究実施体制として、分担責任者の壬生攻が、壬生攻グループ、櫻井浩グループから構成されるナノスピンデバイスのミクロ磁性のチームを総括した。分担責任者の千葉大地が、千葉大地グループ、大野英男グループ、小野輝男グループから構成されるナノスピンデバイスの電界誘起物性のチームを総括した。分担責任者の岡本聡が、岡本聡グループ、佐藤利江グループ、野村光グループから構成されるナノスピンデバイスの超高速ダイナミクスのチームを総括した。分担責任者の水口将輝が、水口将輝グループ、桜庭裕弥グループ、遠藤哲郎グループから構成されるナノスピンデバイスの電子構造・結晶構造解析のチームを総括した。さらに各グループの下には共同実験者として若手の研究者や大学院生が参画した。各チーム間の連携は、代表責任者のリーダーシップのもと、主として分担責任者を通じて密接にとり行われた。なお、『期間内であればビームラインを追加でき、横断的に利用可能』、『実験責任者個人としてのみでなくグループとしても利用可能』という、新分野創成利用課題ならではの特徴を活かし、以下のような取り組みを行った。(i)分野の裾野の拡大を意識し、いくつかのグループに4期の実施期間の途中から参画いただいた。これにより、2015B期には6ビームラインの利用であったが、最終的には8ビームラインへ利用を拡大した。(ii)いくつかのテーマは、複数グループの参画により行われた。このように、より有機的な研究成果を創成するための積極的な取り組みを行った。以下に、具体的な成果の一部を述べる。

2. ミクロ磁性

核共鳴散乱ビームライン(BL09XU)では、反強磁性物質であるヘマタイト(α-Fe2O3)の(0001)配向薄膜の原子磁気モーメントの方向制御の実験が試みられた。磁気記録やスピントロニクスの分野では、磁気記録ビットの安定化や磁気スイッチングの高速化などのために、反強磁性材料を実用デバイスに有効利用する動きが活発化している。とりわけ、強磁性垂直磁化膜との整合性が良い、原子磁気モーメントの方向が膜面に垂直方向に向いた反強磁性薄膜の作製と、外的刺激によるその方向の制御が重要と考えられる。一般に、反強磁性構造を持つ超薄膜の磁気特性を実験的に調べることは容易ではない。そこで、原子核によるガンマ線あるいはX線の共鳴吸収スペクトルを通じて固体の局所的な磁性を調べることができるメスバウアー分光法の活用が有望になってくる。メスバウアー分光測定は通常、放射性同位元素の線源を用いて行われるが、厚い基板上に作製された超薄膜試料に関しては、放射光メスバウアー分光法(放射光核共鳴散乱法)の有効利用に期待が寄せられている。

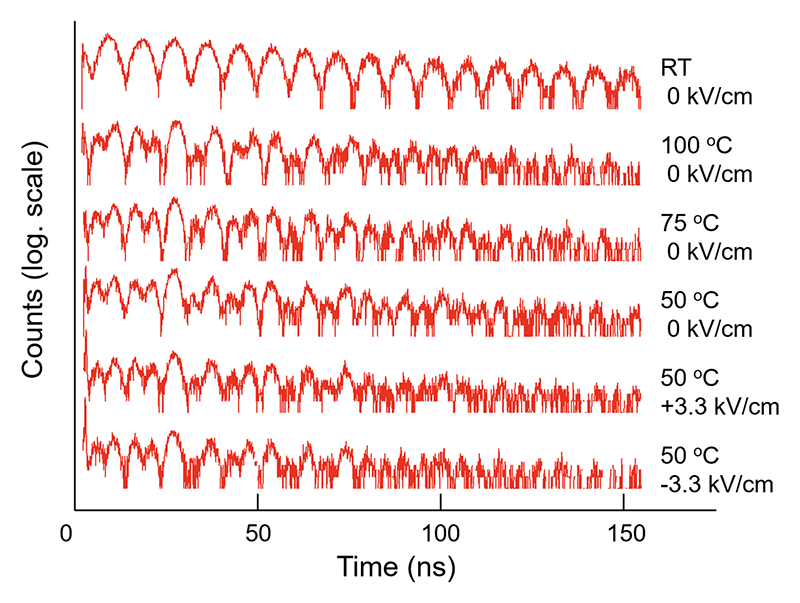

BL09XUにおける実験では、57Fe核の共鳴エネルギーに合わせた単色パルス放射光を試料に入射し、試料中の57Fe核によって共鳴散乱された放射光を時間スペクトルとして検出する測定法を用いた。ヘマタイト薄膜における低温領域での垂直磁気モーメント配向状態から高温領域での面内磁気モーメント配向状態への転移(モーリン転移)は、時間スペクトルのパターンの違いとして明瞭に観測される。

一連の実験の結果、サファイア(Al2O3)(0001)基板上に作製されたヘマタイト(0001)薄膜のモーリン転移温度が、膜厚の減少とともに下降すること、イリジウム(Ir)などの重金属ドープにより上昇すること、Cr2O3バッファー層の挿入により上昇することなどが示され、実用スピンデバイスに必要な室温付近以上で垂直方向の原子磁気モーメントを持つ反強磁性ヘマタイト超薄膜の作製指針が得られた。

一方、電圧印加により、へマタイト薄膜のモーリン転移を能動的に制御することが可能かどうかを探るため、モーリン転移温度前後の温度において膜面垂直方向に電圧を印加した際の核共鳴散乱時間スペクトルの変化が調べられた(図1)。薄膜の厚さを増やして薄膜の絶縁性を強化し、上部電極層の厚さを増やして電極接触の一様性を担保するなど、試料構造および電極構造に改良を加え、最大5.0 × 103 kV/cm(100 V/200 nm)の電場を印加した状態で核共鳴散乱スペクトルを測定する実験を行った。しかしながら、図1中の印加電圧の異なる50°Cでの3つのタイムスペクトルから分かるように、電圧の印加やその極性の切り替えに伴うスペクトルの変化が明確に観測されるには至らなかった。

図1 イリジウムドープヘマタイト薄膜の核共鳴散乱時間スペクトルの温度依存性・印加電圧依存性。

コンプトン散乱ビームライン(BL08W)では、磁気コンプトン散乱測定を通じたCoFeB/MgO界面やCoFeB/Ta界面のスピン選択磁化曲線と軌道選択磁化曲線の分離や磁気量子数選択磁化曲線の測定が試みられた[1,2][1] M. Yamazoe et al.: J. Phys. Condens. Matter 28 (2016) 436001.

[2] H. Sakurai et al.: Mater. Res. Express 6 (2019) 96114.。さらに、遷移金属−希土類金属合金薄膜における「角運動量補償温度」の実測が試みられた。後者の実験は、小野らのグループがGd23Fe67Co10アモルファス合金の磁壁の移動速度の温度変化の観測において、全磁化がゼロになる「磁気補償温度」160 Kとは異なる230 K近傍で移動速度が最大となることを見出し、この温度が、全角運動量がゼロとなる角運動量補償温度に対応する可能性を示唆したことを受けたもので[3,4][3] K.-J. Kim et al.: Nat. Mater. 16 (2017) 1187-1192.

[4] Y. Hirata et al.: Phys. Rev. B 97 (2018) 220403(R).、本課題の研究会を通じて提案されたものである。

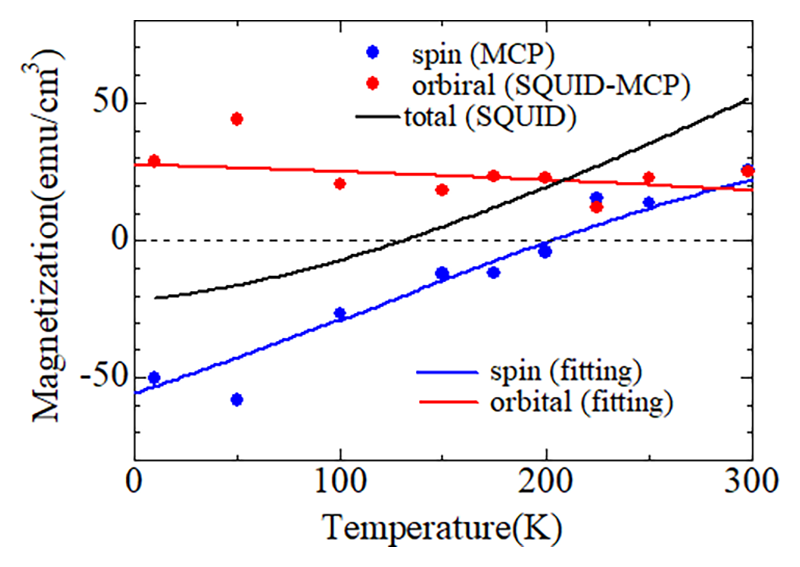

磁気コンプトン散乱プロファイルの温度依存性の測定は、182.6 keVの円偏光X線を用いて、Gd23Fe77アモルファス垂直磁化膜に対して行われた。スピン磁化(スピン角運動量)の温度変化および軌道磁化の温度変化を求め、g因子の見積もりから「角運動量補償温度」を実験的に求めることに挑戦した。この試料では、飽和磁化が131 K付近でゼロとなり、この温度が磁気補償温度に対応する。磁気補償温度より高温側および低温側での磁気コンプトンプロファイルを、フィッティングにより純Feの磁気コンプトンプロファイルとGd 4fの磁気コンプトンプロファイルに分離した。その結果、磁気補償温度より高温側ではFeが磁場の方向を向き、低温側ではGdが磁場の方向を向くことが分かった。

さらに、磁気コンプトンプロファイルの積分値からスピン磁化を求めた(図2)。スピン磁化は207 K付近でゼロとなり、この温度がスピン磁気補償温度に対応することが示された。また、フィッティングによる解析から、Fe、Gdのスピン磁化の大きさを求めると各々1100 emu/cm3、1200 emu/cm3程度となり、温度変化はほとんどみられなかった。全磁化とスピン磁化の差から軌道磁化を求めると25 emu/cm3程度となり、温度変化は同様に少なかった。軌道磁化がFeに起因すると考えると、Feスピン磁化に対する軌道磁化の寄与は2%であった。この値はGd40Fe60アモルファス合金の先行研究(軌道磁化の寄与1.6%)と矛盾しない。これらの結果からg因子を見積もると、g = 2.04程度とg = 2に近くなった。以上の結果を用いて角運動量補償温度を求めると202 Kとなった。すなわち磁気補償温度、スピン磁気補償温度、角運動量補償温度が異なることを実験的に示唆するものである[5][5] T. Ikebuchi et al.: Magn. Soc. Jpn. 45 (2021) 1-5.。

図2 磁気コンプトン散乱とSQUID磁力計で求めたスピン磁化、軌道磁化および全磁化の温度依存性。

3. 電界誘起物性

反強磁性体は、原子スケールでミクロな磁化を有するが、隣り合う磁化が互いに打ち消しあうように整列しているため漏れ磁場が発生せず、外部磁場に対しても磁気モーメントはほとんど応答しない。その性質から、強磁性体に比べて、磁化方向を制御・検出することが一般的に困難であると考えられてきた。しかしながら、最近の研究結果[6][6] P. Wadley et al.: Science 351 (2016) 587-590.から、強磁性体と同様に、スピン流と反強磁性体の磁化との相互作用(スピントルク効果)が存在することが実験的に示唆されており、スピン流による反強磁性体の磁化方向の制御、磁化ダイナミクスの制御などの研究が盛んに行われている[7][7] V. Baltz et al.: Rev. Mod. Phys. 90 (2018) 015005.。

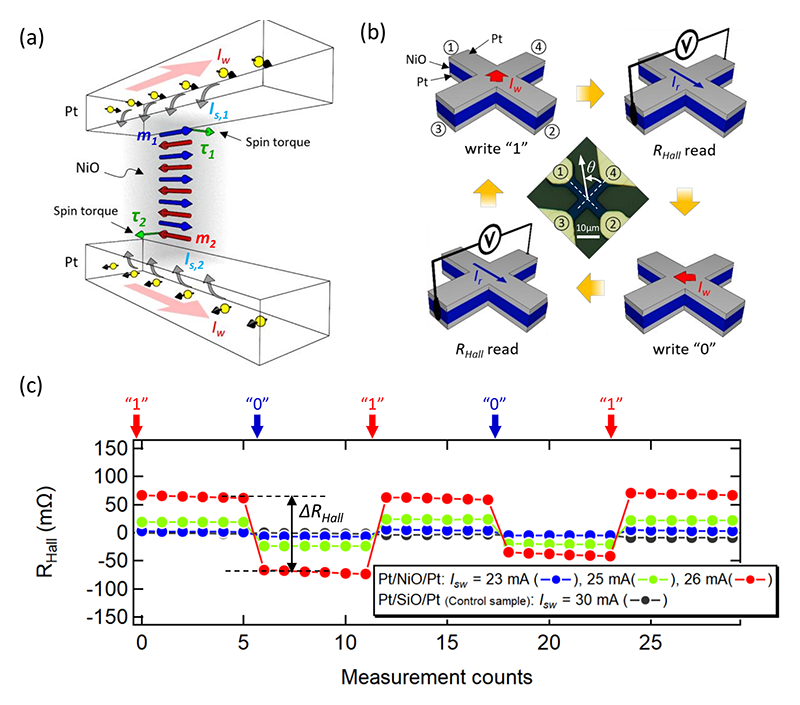

我々は、図3(a)の概念図のようなPt/NiO/Ptの三層構造からなる試料を作製した[8][8] T. Moriyama et al.: Sci. Rep. 8 (2018) 14167.。NiOは、(111)面内でスピンが平行に揃い、隣接する(111)面間のスピンが反平行となる絶縁性の反強磁性体であり、MgO(111)基板上に作製することで図のような成長方向に互い違いのスピン配置が実現する。図ではNiOのスピン軸は電流と平行となっているが、この状態とスピン軸と電流が垂直な状態とは区別できるはずである。電流(IW)を流すとPtのスピンホール効果によって生じたスピン流がNiO界面に流れ込み、スピントルク効果によりNiOの磁気モーメントを回転させる。図1(b)に示したような書き込み・読み出し手法を用いて、実際に書き込みにより素子のホール抵抗が変化することを示している(図3(c))。

図3 (a) Pt/NiO/Pt三層構造において、Ptのスピンホール効果によりスピントルク効果を受けてNiOの磁気モーメントが回転する原理、(b) 電流書き込み(“1”および“0”)・読み出し方法、(c) 書き込み操作後のホール抵抗の変化。

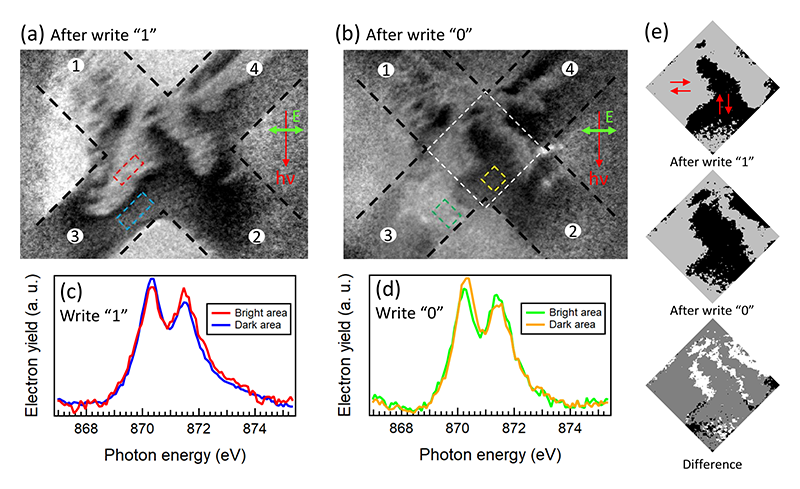

図4は、5 μm幅の素子における書き込み電流印加後のサンプル表面の磁気線二色性光電子顕微鏡画像(XMLD-PEEM画像)である。実験はBL17SUに設置されているSPELEEM装置を用いて直線偏光X線を素子に入射し、Ni-L2端スペクトルの変化を画像化した。コントラストはそれぞれ図示した方向のネールベクトルを持つNiO磁気ドメインに対応している。実は、書き込みにおいてすべてのNiOのネールベクトルが一斉回転しているわけではなく、ドメインを作り一部のみが回転していることが見て取れる。これは、図3(a)に示したような状況がサンプルの一部でのみ実現しているということを示唆している。本実験や他の報告で得られているネールベクトル回転の閾電流密度は概ね106~107 A/cm2程度であり、強磁性体の磁化反転に必要なそれと同程度である。

図4 書き込み“1”および“0”後のXMLD-PEEM画像(a,b)、およびNi-L2端のスペクトル(c,d)。(a,b)の明暗を強調したもの、および“1”状態と“0”状態の差分(e)。赤矢印はドメイン内での磁気モーメントの方向。

フレキシブル基板上へ形成したスピン素子へ応力を加えると、原子間隔が変化するとともに、磁性も変化する。特にナノ薄膜では、%オーダーの大きなひずみを加えても磁気特性がリバーシブルに変化する。単純な例としてはひずみによる磁化方向変化を磁気トンネル接合の抵抗変化として拾うひずみゲージへの応用が考えられるが[9][9] S. Ota et al.: Appl. Phys. Express 12 (2019) 053001.、ナノ薄膜やその積層構造を舞台とするスピントロニクスのセンシング範囲を、磁界から力学量へと広げる大きな意義がある。広域X線吸収微細構造(Extended X-ray Absorption Fine Structure:EXAFS)により、フレキシブル基板上に製膜したFeやCo薄膜の平均的な原子間隔変化を元素選択的に観測したところ、下地層の厚みなどにもよるが、基板へ意図的に加えたひずみの30−60%程度がこれらの薄膜にトランスファしていることが分かった[10][10] S. Ota et al.: J. Appl. Phys. 127 (2020) 173901.。このように、正確なひずみ量を計測することで、磁気弾性結合との関係性などを議論することが可能となった。

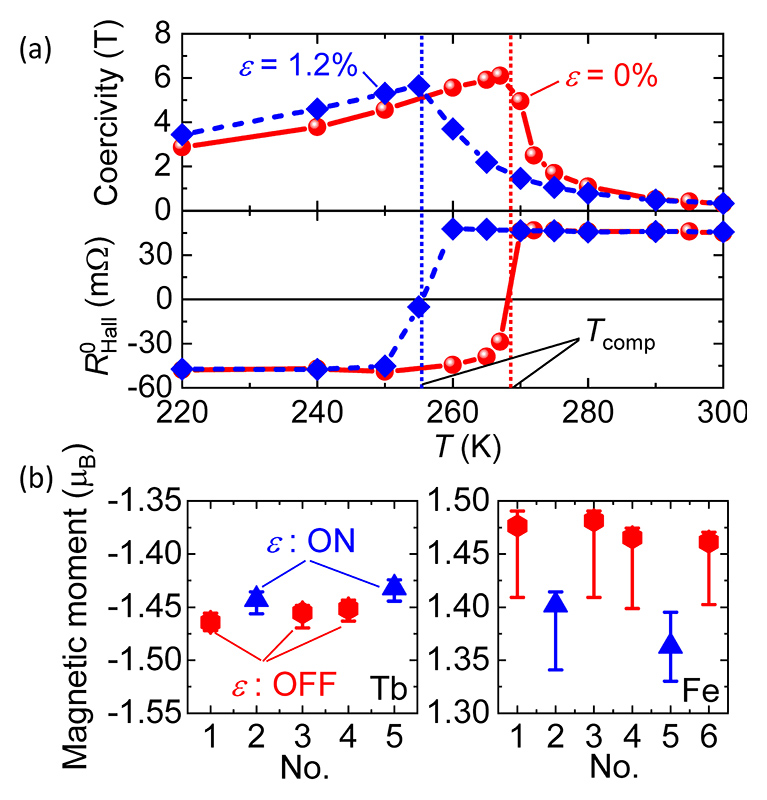

また、ひずみによる物性変化の観点からも興味が尽きないが、例えばフレキシブル基板上のTbFeフェリ磁性薄膜においては、その補償温度がひずみにより変化することを見出した(図5(a))。ひずみをON/OFFした試料をX線磁気円二色性(X-ray Magnetic Circular Dichroism:XMCD)測定することにより、Fe、Tbともにスピン磁気モーメントがひずみにより有意に変化していることが分かった(図5(b))。結果とシミュレーション結果を比較考察することにより、原子間のexchange couplingが変化していることが補償温度変化の起源である可能性が示唆された[11][11] S. Ota et al.: Sci. Rep. 11 (2021) 6237.。

図5 フレキシブル基板上のTbFeフェリ磁性薄膜における補償温度のひずみによる変化(a)。(a)の上のパネルは保磁力、下のパネルはゼロ磁場における異常ホール抵抗の温度依存性である。XMCDによって観測したTbとFeのスピン磁気モーメント(b)。

4. 超高速ダイナミクス

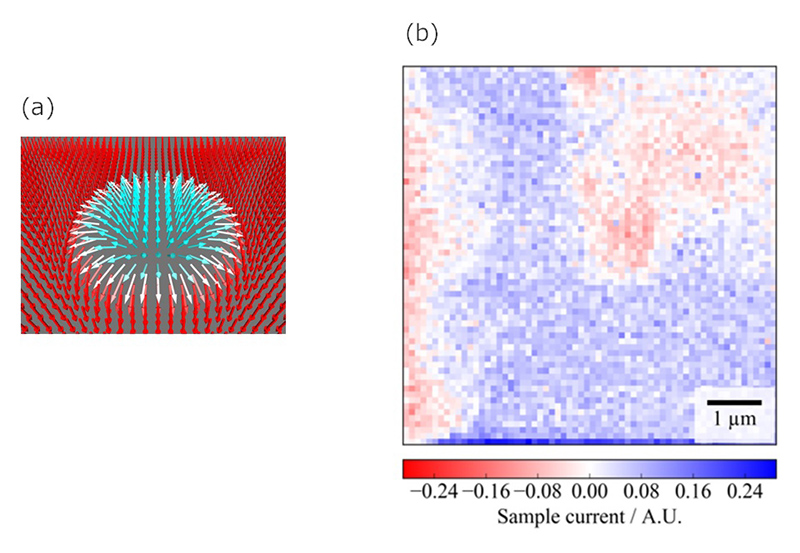

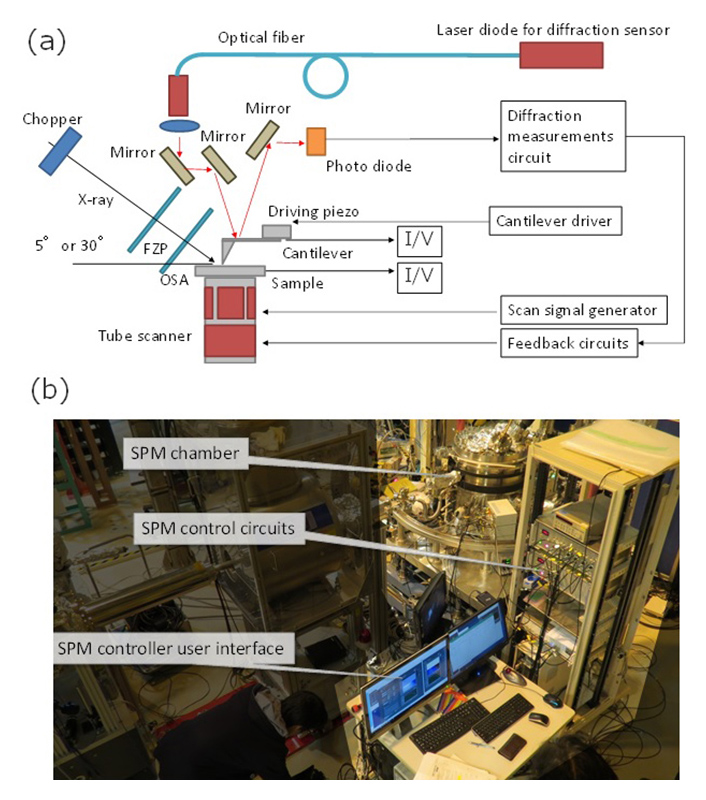

以下、ナノスケールでの磁気イメージングの結果を紹介する。まず、図6(a)に示すナノサイズのスピントポロジカル構造である磁気Skyrmionは、その構造安定性ならびに、熱などにより容易に運動できることから次世代スピントロニクスデバイスへの応用が期待されている。しかしながら、このSkyrmionは外部磁場に敏感であり、高空間分解能磁化測定手法として一般的に用いられている磁気力顕微鏡法では、その状態を変化させてしまうという問題がある。そこで図7に示すナノXMCD/Scanning Probe Microscopy(SPM)複合装置を用いることでSkyrmionの観察を実施した。本装置は、原子間力顕微鏡プローブをナノビーム集光された軟X線磁気円二色性検出器として用いるものであり、装置およびプローブも独自開発し、BL25SUに設置した。さらに制御系にPython3/Jupyter notebookを使用することにより、実験手順と実験結果の併記が可能であり、さらに実験結果をPythonで解析、次のコマンド指示まで自動化可能となった。その結果、放射光位置合わせなどのプロセスにかかる時間を半減することができた。さらに制御手法の再利用も容易であることも特徴である。本装置を用いた観測結果の一例を図6(b)に示す。明瞭なナノスケールの磁気コントラスト像が確認できている。このサイズは想定される磁気Skyrmionと同程度であることから、本計測手法によって磁気Skyrmionの観測に成功したものと判断している。

図6 (a) 磁気Skyrmionのイメージ図、(b) ナノXMCD/SPM複合装置によって観測した磁気Skyrmion。

図7 ナノXMCD/SPM複合装置の、(a) 模式図と、(b) 装置写真。

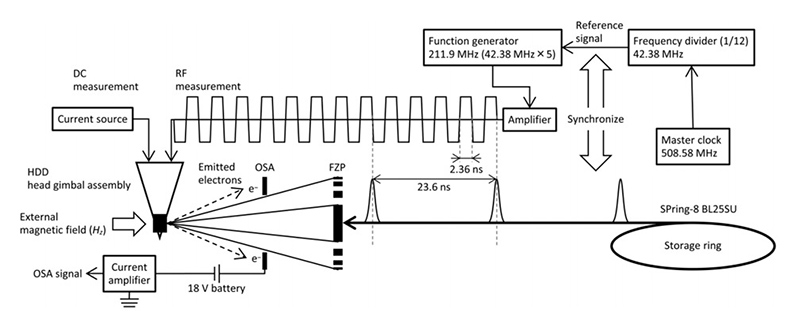

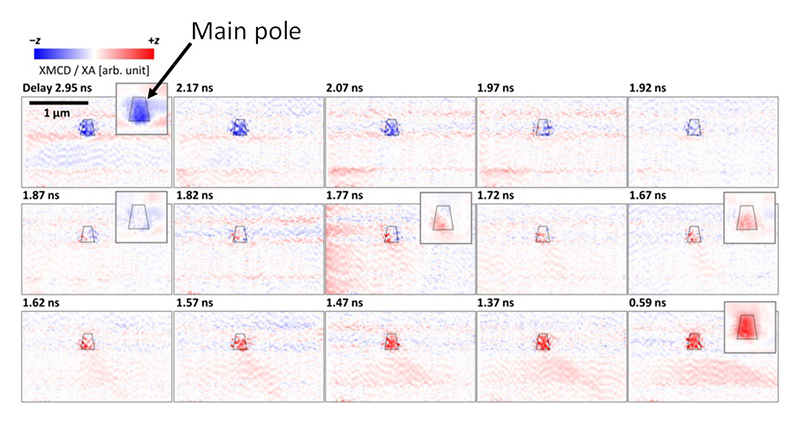

次に、ハードディスクドライブ(HDD)の記録ヘッドの実時間観測について紹介する。HDDはデータセンターにおける大容量情報ストレージデバイスとして現代の情報インフラの重要な一旦を担っている。最先端HDDの記録ヘッド先端の主磁極はナノサイズに達しており、GHz帯の高速での磁化スイッチング動作を行っているが、その駆動状態の観測は極めて困難であった。この課題に対して、BL25SUに設置されたナノX線磁気円二色性顕微鏡を用いて、さらにX線パルスとヘッド駆動周波数の同期をとることで、記録ヘッドの駆動状態の実時間計測を試みた。図8に測定セットアップ概略図を示す。記録ヘッドは大振幅の高周波電流で励磁されるため、一般的な全電子収量法の適用が困難である。そのため、試料とFZPの間に設置され、高次回折光遮蔽に用いられるOSAを2次電子検出器として利用する新たな測定法を採用した。本測定法は、スピントロニクス素子のように電流・電圧印可される素子に対して広く適用可能な手法としてBL25SUで開発されたものである[12][12] H. Suto et al.: Appl. Phys. Express 13 (2020) 043002.。図9にHDD記録ヘッドの概略図と今回用いた記録ヘッドの記録面側から見た主磁極(Main pole)付近のSEM像を示す。実際の測定には、コンタミネーション除去や駆動アンプをチャンバーの外側に移動するなど、様々な工夫が必要であったが、最終的に図10に示すように、記録ヘッド主磁極の磁化状態のスナップショット像を得ることに成功し、サブナノ秒での磁化スイッチング動作を確認できた[13][13] H. Suto et al.: J. Appl. Phys. 128 (2020) 133903.。これは世界で初めての成果である。これにより、HDDのさらなる高性能化を可能とする次世代記録ヘッド開発への貢献が期待できる。

図8 HDD記録ヘッド主磁極の実時間計測のためのセットアップ概略図。

図9 (a) HDD記録ヘッドの概略図と、(b) 記録面からみた主磁極(Main pole)付近のSEM像。

図10 HDD記録ヘッドの主磁極(Main pole)の磁化状態のスナップショット像。

5. 電子構造・結晶構造解析

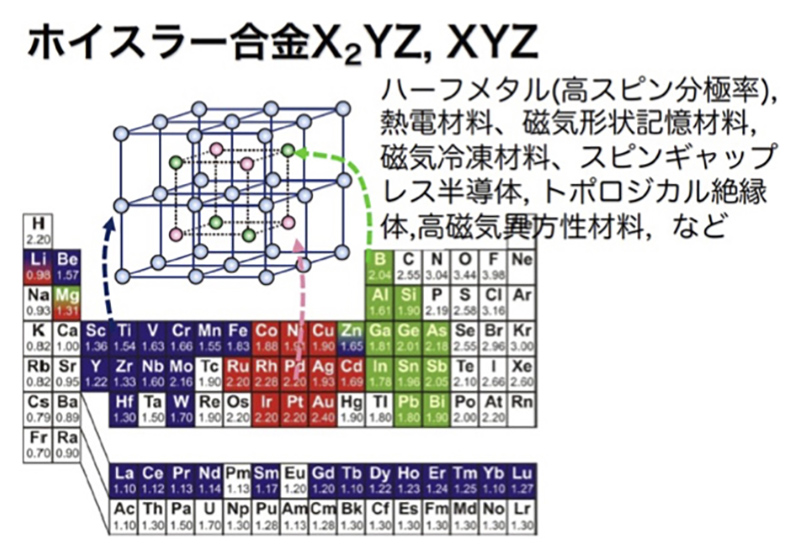

スピントロニクス分野において、結晶の原子規則度とその電子構造が物性におよぼす影響は重要である。例えば、ハーフメタリックホイスラー合金材料をスピン偏極電子源へ応用する場合、スピン偏極度に原子規則度や電子構造が大きく寄与する(図11)。以下に、様々なアニール温度で作製したCo2Fe(Ge0.5Ga0.5)(CFGG)ホイスラー合金薄膜の原子秩序と電子構造を異常分散X線回折(AXRD)を使用して調査した結果を紹介する。マグネトロンスパッタ法によって作製したCFGG薄膜を異なるアニール温度Tan(300~600°C)で30分間アニールした複数の試料を用いた。Cu-Kα源を使用したラボのXRD測定において、002と004のピークのみが観察され、CFGG薄膜の(001)配向のエピタキシャル成長が確認された。またTanの増加に伴い、ピーク位置がより低い角度にシフトすることが分かった。これは、格子定数が面外方向に拡大していることを示しており、この傾向は、MgO基板との格子不整合によって引き起こされるCFGG薄膜の面内引っ張り応力の解放によって説明できる。図12は、CFGG薄膜におけるI002/I004のX線エネルギー依存性のシミュレーション結果と実験結果を示す。X線エネルギーは、Co-K吸収端周辺のエネルギー帯域である7.5から7.9 keVの範囲で変化させた。シミュレーション結果は、Co-K吸収端でのI002/I004の強度比が不規則度xの減少とともに増加することを示している。興味深いことに、Co-K吸収端においてas-depo状態からTan = 500°CまでTanが増加すると、I002/I004の増加が明確に検出され、Co-Feの規則化が徐々に促進されることが示された。実験とシミュレーションの比較をすることにより、as-depoの試料の規則度とxは、それぞれ0.66と0.46と推定された。この結果は、as-depoのCFGG薄膜がほぼランダムなCo-Fe規則度を持っていることを示している。Tanの増加に伴い、規則度は増加し、500°Cでほぼ1になり完全なCo-Fe秩序が形成されることを示している。また、xも500°Cから600°Cまで変化しないことも分かった。以上の結果から、in-situのCFGG薄膜ではY/ZサイトにGa原子とGe原子がほぼランダムに存在するCo-Fe無秩序状態にあると考えられる。Tanが500°Cまで上昇すると、CoとFeがB2構造に規則化される。従って、CoとFeはそれぞれXサイトとY/Zサイトを占める傾向が強まる。500°Cでは、FeとGa/Geがほぼ秩序化し、600°Cで部分的なB2無秩序構造を含むL21構造になると考えられる。この振る舞いは、原子空孔と各原子の交換活性化エネルギー計算により説明できる。Fe原子はポテンシャル障壁が低いためにCoサイトに形成される空孔に容易に移動できるが、GaおよびGe原子はCoサイトを占有するエネルギーの不安定性のために移動がしにくい。これが、アニールによってCo-Fe原子秩序が促進されるメカニズムである。Ga原子とGe原子はFeサイトの空孔に移動し、L21構造を形成する必要があり、そのポテンシャル障壁はCoサイトの空孔へのFeの移動よりもはるかに高くなる。従って、CFGG薄膜でL21構造を形成するためには、500°Cを超える高いTanが必要になると考えられる。以上のように、様々なアニール温度により作製したCFGG薄膜におけるCo-Feの規則化のメカニズムを、放射光を用いた異常分散X線回折により捉えることに成功した。これにより、ハーフメタリックホイスラー合金を使用した各種スピントロニクスデバイスのパフォーマンス向上のための知見が得られた[14][14] K. Goto et al.: Phys. Rev. Mater. 4 (2020) 114406.。

図11 ホイスラー合金の模式図。

図12 Co2FeGa0.5Ge0.5単結晶薄膜におけるX線回折ピークのシミュレーションおよび実験結果。規則度との関係を示している。

参考文献

[1] M. Yamazoe et al.: J. Phys. Condens. Matter 28 (2016) 436001.

[2] H. Sakurai et al.: Mater. Res. Express 6 (2019) 96114.

[3] K.-J. Kim et al.: Nat. Mater. 16 (2017) 1187-1192.

[4] Y. Hirata et al.: Phys. Rev. B 97 (2018) 220403(R).

[5] T. Ikebuchi et al.: Magn. Soc. Jpn. 45 (2021) 1-5.

[6] P. Wadley et al.: Science 351 (2016) 587-590.

[7] V. Baltz et al.: Rev. Mod. Phys. 90 (2018) 015005.

[8] T. Moriyama et al.: Sci. Rep. 8 (2018) 14167.

[9] S. Ota et al.: Appl. Phys. Express 12 (2019) 053001.

[10] S. Ota et al.: J. Appl. Phys. 127 (2020) 173901.

[11] S. Ota et al.: Sci. Rep. 11 (2021) 6237.

[12] H. Suto et al.: Appl. Phys. Express 13 (2020) 043002.

[13] H. Suto et al.: J. Appl. Phys. 128 (2020) 133903.

[14] K. Goto et al.: Phys. Rev. Mater. 4 (2020) 114406.

京都大学 化学研究所

〒611-0011 京都府宇治市五ヶ庄

TEL : 0774-38-3103

e-mail : ono@scl.kyoto-u.ac.jp

東北大学 多元物質科学研究所

e-mail : satoshi.okamoto.c1@tohoku.ac.jp

大阪大学 産業科学研究所

e-mail : dchiba@sanken.osaka-u.ac.jp

名古屋大学 大学院工学研究科

e-mail : mizuguchi.masaki@material.nagoya-u.ac.jp

名古屋工業大学 大学院工学研究科

e-mail : k_mibu@nitech.ac.jp