Volume 12, No.3 Pages 280 - 282

3. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

超高圧実験で探る地球のマントル最深部

Study of Earth’s Deep Interior Based on Ultrahigh-Pressure Experiments

[1]東京工業大学大学院 理工学研究科 Graduate School of Engineering, Tokyo Institute of Technology、[2](独)海洋研究開発機構 JAMSTEC

はじめに

人類が直接手にすることが出来る岩石は、地球の表層から深さ200km程度のものに限られている。そこで、地球内部の構造やダイナミクスなどを理解するには、地球の深部を構成する岩石や鉱物を実験室で人工的に合成し、その物性を測る研究が重要である。地球内部は深くなるにつれ、圧力と温度が上がっていく高圧高温の世界である。近年の高圧高温発生技術および放射光利用技術のめざましい進歩の結果、これまで謎に包まれていた地球深部の姿が次第にあきらかになりつつある。ここでは2003から2005年にわれわれの行った長期利用課題の最大の研究成果、マントル最下部の主要鉱物ポストペロフスカイト相の発見について紹介する。

地球の内部の高圧高温状態を実現する

近年の観測技術の進歩により、地震波は地球内部の弾性的な性質や密度について詳細な情報をもたらしてくれるようになった。しかしながら、弾性や密度のみから物質を特定することは容易ではない。地球内部がどのような化学組成をもち、さらにどのような構造や物性をもった物質から成り立っているのか、未だによくわかっていない。そこで、地球深部の岩石や鉱物を実験室で人工的に作り出す研究がさかんに行われている。地球深部の物質を合成するには、超高圧高温の発生が不可欠である。しかしながら、深さ2900kmに位置するマントルの底は135万気圧・2500から4000度、さらに地球の中心は364万気圧・6000度に達していると考えられている。このような超高圧高温状態を実現し、かつ物性をその場で測定することは易しいことではない。ちなみに地球中心に相当する極限状態を実験室で静的に実現することにまだ世界のどのグループも成功していない。

われわれのグループはレーザー加熱式ダイヤモンドアンビルセル装置と呼ばれる実験装置を用いて(図1)、数100万気圧・数1000度を超える超高圧高温実験を行っている。そのような超高圧高温状態の発生は、たかだか数10ミクロン径、厚み10ミクロン以下の極微小領域に限られる。そのため放射光施設にて得られる高輝度X線は試料の解析になくてはならないものである。高圧物性測定ビームラインBL10XUで実施された本長期利用課題において、微小領域へのX線の集光や、超高圧を発生するダイヤモンドの先端部の形状の最適化など、さまざまな技術開発を進めてきた結果、現在では150万気圧では4000度、さらに300万気圧では2000度以上の超高圧高温状態におけるX線回折測定が可能になっている。

図1 超高圧を発生するダイヤモンドアンビルの先端部。先端の直径は60ミクロン。

ポストペロフスカイト相の発見

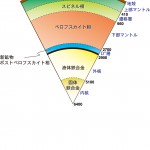

地球は、地殻(厚さ5から30km程度)およびマントル(その下深さ2900kmまで)と呼ばれる岩石、そして核(マントルの下、深さ6400kmまで)と呼ばれる金属から成っている(図2)。このうちマントルは大きく3つの層から構成され、各層の最も主要な構成鉱物は相転移という現象によって、かんらん石(上部マントル)、スピネル相(遷移層)、ペロフスカイト相(下部マントル)と変化していくことが知られていた。下部マントルのMgSiO3ペロフスカイト相はこれまで、マントルの底まで安定であると考えられてきた。なぜなら、このペロフスカイト型の構造はきわめて稠密な構造であり、またペロフスカイト構造相から圧力によって誘起される相転移は実験的にも理論的にもまったく知られていなかったからである。しかし、マントル最下部に相当する超高圧高温下でMgSiO3ペロフスカイト構造相の安定性が確認されていたわけではなかった。

図2 マントルの層構造と各層の主要構成鉱物

マントル最下部にあたる深さ2700km(圧力125万気圧)付近では、地震波速度の不連続な上昇(D"不連続)が観測されることが50年以上も前から知られていた。このような地震波速度の不連続は、深さ約410km(上部マントル・遷移層の境界)や660km付近(遷移層・下部マントル境界)でも観測される。そこで、この2つの不連続はそれぞれ、かんらん石からスピネル相、スピネル相からペロフスカイト相への相転移によって、地震波速度が急激に上昇するために生じていると考えられている。ところが、深さ2700kmの不連続については、長い間熱境界や化学組成境界に対応すると考えるのが常識であった。なぜならペロフスカイト相が相転移を起こすはずがないと信じられてきたからである。そこで、本長期利用課題では、マントル最深部に相当する100万気圧以上における高温実験に関する技術開発を行い、このペロフスカイト相の安定性(もしくは相転移)を確かめることを第一の目的とした。

BL10XUでマントル最深部の実験が技術的に可能になると、われわれは早速MgSiO3組成のペロフスカイト相について実験を行った。結果は驚くべきものだった。超高圧高温下におけるX線回折実験の結果、約125万気圧・2500度以上においてペロフスカイト相がより密度の大きな構造へ相転移を起こすことを発見した。われわれはこの新鉱物をポストペロフスカイト相と呼ぶことにした。ポストペロフスカイト相の結晶構造を見ると(図3)、層状の構造をしていることがわかる。これはペロフスカイト相がSiO6の配位八面体が各頂点を共有する3次元的な構造をしているのと対照的である。この発見により、マントルにはその最下部に、主要鉱物の異なる4つ目の層(D"層)が存在することがわかった(図2)。ちなみに、MgSiO3ペロフスカイト相が初めて合成されたのは1975年である。今回ポストペロフスカイト相が発見されるまで、それからさらに30年かかったことになる。

図3 MgSiO3ポストペロフスカイト相およびペロフスカイト相の結晶構造。青のボールがMg、白がO、黄色の八面体の中心にSi。

ポストペロフスカイト相の発見は、これまで地球内部でもっとも謎めいた領域とされていたマントル最下部に関する理解を大きく進めた。マントル最下部には大きな地震学的異常が観測されることが以前から知られていたが、それらはペロフスカイト相の物性では説明できなかったのである。その後の研究で、ポストペロフスカイト相中を伝播する地震波の特性によって、これらの異常の多くがうまく説明できることがあきらかになった。

地球の中心をめざして

ポストペロフスカイト相の発見により、マントル深部の理解は飛躍的に進んだ。しかしながら、さらにその下に位置する金属核についてはまだまだ謎だらけである。地球の核は鉄を主成分としているが、液体の外核は純鉄にくらべ密度が10%程度小さい。このことは1950年代はじめにはすでにあきらかにされていたが、鉄と合金を作り密度を10%低下させている軽元素の正体が未だにわかっていない。固体の内核は外核が固化したものであるから、外核の化学組成がわからないと内核の成分もわからない。核の軽元素は何か?この問題を解くには、超高圧実験で135から364万気圧の超高圧下にある核の環境を実現し、金属核物質の候補となっているいくつかの鉄合金の物性を測定して、地震学的観測との整合性から元素を特定するのが一番である。核の化学組成さえあきらかになれば、核の温度、熱史、対流のメカニズム、さらには地球初期に起こった核の形成プロセスなどが次々と解明されるに違いない。

このような地球中心核の超高圧高温状態の実現に向け、レーザー加熱式ダイヤモンドアンビル装置を用いた実験の圧力範囲は、近年飛躍的に拡大しつつある。BL10XUでは300万気圧・2000度以上の実験がすでに行われている。地球の中心(364万気圧)まであと一歩である。もうまもなく、地球中心部の物質が合成される日が来るだろう。地球深部の謎に迫る最後の扉がもうすぐ開こうとしている。

廣瀬 敬 HIROSE Kei

東京工業大学大学院 理工学研究科 地球惑星科学専攻

〒152-8551 東京都目黒区大岡山2-12-1

TEL :03-5734-2618 FAX :03-5734-3538

e-mail : kei@geo.titech.ac.jp

巽 好幸 TATSUMI Yoshiyuki

(独)海洋研究開発機構

〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町2-15

TEL :0468-67-9760 FAX :0468-67-9625

e-mail : tatsumi@jamstec.go.jp