Volume 10, No.6 Pages 377 -381

2. 最近の研究から/FROM LATEST RESEARCH

放射光で高温超伝導の発現機構解明に迫る

−室温超伝導体は作れるのか−

A Step Towards Understanding the Mechanism of High TC Superconductors – Possible to be Superconducting at Room Temperature? –

[1](独)日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 Quantum Beam Science Directorate, Japan Atomic Energy Agancy、[2]東北大学 金属材料研究所 Institute for Materials Research, Tohoku University、[3](財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門 Research & Utilization Division, JASRI

はじめに[1][1]超伝導に関する一般的な教科書としては、M.Tinkham “Introduction to Superconductivity” (1975) (邦訳 : 小林俊一『超伝導現象』(1981)産業図書)など。

1911年、ライデン大学のKamerling Onnesにより水銀の電気抵抗が4.19Kより低温でゼロになる現象として発見された超伝導現象は、ほぼ半世紀を経た1957年、Bardeen、Cooper、及びSchriefferによってその原因・機構が基本的に解明された。三人の頭文字をとってBCS理論と呼ばれているこの基本理論によると、スピン1/2をもつ電子がプラスに帯電したイオン格子の歪みの助けを借りて反平行スピンの電子対(クーパー対)を形成し、これがボーズ凝縮した状態が超伝導状態となる。

その後、BCS理論をそのままでは適用できない超伝導の発見が、1979年における重い電子系のCeCu2Si2から始まったが、中でも1986年のMüller、Bednorzによる高温超伝導体の発見は、物理学者、工学者、技術者だけでなく、マスコミや一般の人々にまで大きな衝撃を与えた。電力、エネルギー、エレクトロニクス、医療など非常に広範囲な応用が考えられるにもかかわらず、極低温でしか起こらないと考えられていた現象が、液体ヘリウムにとどまらず液体窒素以上の温度で観測できるようになった事で、近い将来には室温での超伝導、すなわち室温超伝導体発見への期待が一気にふくれ上がったためである。

現在、130Kを超える転移温度を持つ高温超伝導体が発見されるに至っているが、先に述べたように、重い電子系から始まる新しいタイプの超伝導体はBCS理論では説明することが出来ないため、転移温度上昇へむけた確固たる指針が立てられない状況にある。もちろん、新しい発現機構に関する研究は続けられているが、未だに統一した見解は得られていない。

我々のグループでは、実験的な面からこの発現機構解明につながるものを目指し、BCS理論で重要な役割を果たしている格子の動的な歪み、すなわちフォノンの測定を高温超伝導体に対して行ってきた。その結果、フォノンエネルギーの低下(ソフト化)と超伝導転移温度との間に密接な関係のあることが示唆される結果が得られた。本稿では、この実験結果について紹介する。

高温超伝導体のフォノンとそのソフト化

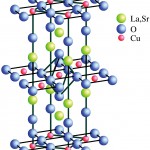

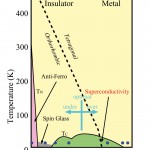

多くの高温超伝導体はペロフスカイト構造を持つ銅酸化物であり、銅と酸素からなるCuO2平面を持つ。高温超伝導の発現には、このCuO2平面が重要な役割を果たすことが良く知られており、ここにキャリアをドープすることによって超伝導が生じる。このキャリアの正負によってそれぞれ、ホールドープ系及び電子ドープ系と呼ばれている。図1に、代表的なホールドープ系の高温超伝導体La2-xSrxCuO4(LSCO)の結晶構造及び相図を示す。LSCOの場合、Srの濃度(x)がホールのドープ量に相当し、0.06<x<0.27の範囲で低温において超伝導が出現する(図1相図中の緑色部)。x=0.15で超伝導転移温度Tcは最高の38Kとなり、ここをオプティマムドープ、x<0.15をアンダードープ領域、x>0.15をオーバードープ領域と呼ぶ。

図1 La2-xSrxCuO4の結晶構造(左)、及び相図(右)

中性子非弾性散乱による高温超伝導体のフォノン測定は、発見後すぐに始まり、大きな単結晶が作られるようになると、フォノンの状態密度にとどまらず分散関係まで測定されるようになった。そして、ドープをしていない母物質(x=0のLa2CuO4)と超伝導を示す試料とを比べたところ、最高エネルギーを持つbond-stretchingモードと呼ばれるフォノンが、CuO2平面によるブリルアンゾーンのゾーン境界付近でそのエネルギーが低下(ソフト化)することが分かってきた[2][2]L. Pintschovius and M. Braden, Phys. Rev. B60 (1999) R15039; L. Pintschovius et al.: Physica B174 (1991) 323.。このbond-stretchigモードは高温超伝導で重要な役割を果たすCuO2平面内の酸素の動きを伴うこともあって、ソフト化と超伝導との関係が示唆されていた。その後、大きな磁気的揺らぎが観測されたことから、一時スピンの役割が重要視されるようになっていた。ところが最近、角度分解光電子分光により、高温超伝導物質に共通して電子の擬粒子分散に折れ曲がりが観測されるにいたり[3][3]A. Lanzara et al.: Nature (London) 412 (2001) 897.、この折れ曲がりがbond-stretchingモードのエネルギー近傍に相当することから、フォノンの役割が再注目されるようになってきた。ただし、中性子非弾性散乱を行うためには数cm3という大きさの高品質な単結晶が必要とされるため、大型の単結晶の作製が非常に難しい電子ドープ系や、ホールドープ系のオーバードープ領域の試料に関する詳しい測定はごく最近までなかった。

我々は、超伝導とフォノンとの関係を明らかにするためには、キャリアのドープ量とフォノン(のソフト化)との関係を系統的に調べることが必要と考え、構造が比較的単純であり、広いドープ領域にわたって高品質な単結晶の得られるLSCOを用いてX線非弾性散乱実験によるフォノン測定を行った。X線非弾性散乱実験は、ビーム径が小さいために1mm3以下の単結晶でもフォノンの測定が可能であり、この点では中性子非弾性散乱と比較して格段に有利である。

実 験

X線非弾性散乱実験は、SPring-8のBL35XUビームラインにおいて行った[4][4]A.Q.R. Baron et al.: J. Phys. Chem. Solids 61 (2000) 4163.。一般的にX線非弾性散乱実験によるフォノン測定においては、入射X線のエネルギーは10〜25keVであり、フォノンのエネルギーは数meVから100meV程度であるため、10-5から10-7という非常に高いエネルギー分解の実験が要求される。これは、SPring-8のような第三世代の高輝度な大型放射光源と、アナライザの微細加工や精密な温度制御等の技術的な発展とがあってはじめて可能になったものである。本研究においては、エネルギー分解能と散乱強度との兼ね合いから、入射X線エネルギーは15.816keVを用い、エネルギー及び波数分解能はそれぞれ、6meV及び0.076Å-1程度の条件で実験を行った。BL35XUでは、アナライザと検出器とが4セット(現在は12セットに拡張されている)あり、同時に4ヶ所の波数(Q)のデータを得ることが出来る。

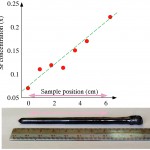

試料に関しては、それぞれのSr濃度を持つ個別の単結晶の他に、一つの試料の位置によって連続的にSr濃度が変化している単結晶(濃度勾配試料)の育成に成功したため、一部この新しいタイプの試料も用いた(図2)。この濃度勾配試料を用いることで、X線の小さなビームサイズを生かすことによって、測定条件を揃えた系統的な実験が可能となる。試料の[100]方向(正方晶での記述)を散乱ベクトルに平行となるようにセットし、この方向への分散関係を測定した。測定温度は、低エネルギーにあるフォノンによるバックグラウンドを抑えるために、冷凍機を用いて30K以下の低温とした(図1相図中の紺色点)。なお、x=0.12の試料に関しては、室温での測定も行っており、以下の結果は超伝導状態(T<Tc)と常伝導状態(T>Tc)とで変化しないことを確認している。

図2 濃度勾配のあるLa2-xSrxCuO4単結晶。円柱状の試料の軸方向に、Sr濃度(x)が一定の割合で変化している。

ソフト化のドープ量依存性

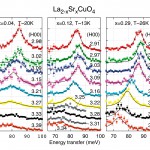

図3に、x=0.04(アンダードープ領域)、0.12(オプティマムドープ近く)、0.29(オーバードープ領域)の試料によるエネルギースペクトルを示す[5][5]T. Fukuda et al., Phys. Rev. B71 (2005) 060501(R).。全て波数Q//[100]方向のデータであり、上から順にブリルアンゾーンのゾーン中心(3,0,0)付近からゾーン境界(3.5,0,0)付近まで並べてある。見えているピークがbond-stretchingフォノンによるものであり、x=0.04ではエネルギーが5meV(83meV→78meV)、x=0.12では17meV(86meV→69meV)、さらにx=0.29では19meV(88meV→69meV)と、xの増加とともにフォノンエネルギーの低下の大きさが増えていることが見てとれる。この結果、これまでは大きな単結晶の育成が困難なために観測が困難であった、超伝導を示さないオーバードープの試料(x=0.29)においても、大きなソフト化が観測される事がはじめて明らかになった。

図3 Q//[100] におけるbond-stretching フォノンモード付近のX線非弾性散乱スペクトル[4][4]A.Q.R. Baron et al.: J. Phys. Chem. Solids 61 (2000) 4163.。弾性散乱によるバックグラウンドは差し引いてある。

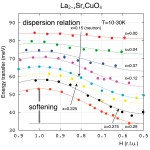

それぞれのスペクトルをローレンツ関数を用いたフィッティングを行い(図2の黒線)、波数とピーク位置(エネルギー)からbond-stretchingフォノンの分散関係を描いてみると、図4のようになる。図3からも読み取ることのできる、xの増加とともにソフト化の大きさが大きくなっている様子を、より明瞭に見ることができるだろう。

図4 様々なドーピング量の試料による、bond-stretchingフォノンの[100]方向への分散関係。見やすいように、xの異なるデータは、5meVずつずらして表示している。

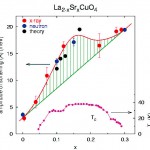

さらにソフト化の大きさを定量的に見積もるために、図4の分散関係を0.5Acos(2π(H−3)+B)という三角関数でのフィッティングを行った。その結果のフィッティング曲線も図中に示してある。ここでパラメータAをソフト化の大きさと定義し、その値をドーピング量xに対してプロットしたものが図5である。この図から、xの増加とともにソフト化の大きさは大きくなってゆき、オプティマムドープの試料付近で極大値をとるか、そのあたりでほぼ飽和しているように変化することが分かった。

図5 ソフト化の大きさのドーピング量依存性[5][5]T. Fukuda et al., Phys. Rev. B71 (2005) 060501(R).。中性子非弾性散乱による実験データ[2][2]L. Pintschovius and M. Braden, Phys. Rev. B60 (1999) R15039; L. Pintschovius et al.: Physica B174 (1991) 323.及び最近の理論計算の結果[6][6]O. Rösch and O. Gunnarsson : Phys. Rev. Lett. 92 (2004) 146403.も同時に示している。さらに、下方には超伝導転移温度Tcも示している。

最近、KhaliullinとHorschは、bond-stretchingフォノンにおけるソフト化の大きさのx依存性を、t-Jモデルを用いて計算している[7][7]P. Horsch and G. Khaliullin : cond-mat/0501239 (2005).。彼らの計算結果によると、[100]方向には電荷の集団励起が存在し、xの増加とともにその励起エネルギーが変化する。これがフォノンのエネルギーと一致したところで強い相互作用が起こり、フォノンは大きくソフト化するとともにピーク幅が広がる。さらに、この電子の集団励起は[110]方向には存在せず、この方向に関しては単なるスクリーニング効果(計算ではxにほぼ比例する)が発生するだけである。その結果、bond-stretchingフォノンのソフト化の大きさは[100]方向ではxに対して非線型的であるのに対し、[110]方向では線型的な変化を示すと結論している。この理論計算を利用すると、図5において緑の直線のような線型的な変化がスクリーニング効果から期待でき、それ以上に大きくなっているハッチをかけた部分が、ソフト化の大きさが異常に大きくなっている部分と考えられる。このように補助線を入れて考えてみると、異常に大きくなっているハッチ部のx依存性は、超伝導転移温度Tcの変化と酷似していることが見えてくる。すなわちこれは、[100]方向に伝播するbond-strechingフォノンモードが、超伝導発現に密接に関係していることを示唆していると考えられる。我々はさらに[110]方向の測定も行い、[100]で図5にみられるような異常な盛り上がりは見られないことも確認できた。

おわりに

我々は、高温超伝導体であるLSCOにおいて、bond-stretchingフォノンモードの[100]方向への分散関係のドープ量依存性を系統的に詳細に調べ、そのソフト化の大きさの異常な盛り上がり部分が超伝導転移温度と良く似た変化をしていることを見いだした。これには途中、理論計算による結果が含まれているが、それがなくとも少なくともフォノンが超伝導の発現に重要な働きをしているという事はいえるであろう。さらに、キャリアドープ量依存性を詳細に調べることで、新たなそして重要な結果が得られる可能性があることも示せたと思われる。このような様々な知見を基にして、新たな理論が構築され、新たな超伝導体が探索され、そしてついには、室温超伝導体の発見へとつながっていくのではないだろうか。

参考文献

[1]超伝導に関する一般的な教科書としては、M.Tinkham “Introduction to Superconductivity” (1975) (邦訳 : 小林俊一『超伝導現象』(1981)産業図書)など。

[2]L. Pintschovius and M. Braden, Phys. Rev. B60 (1999) R15039; L. Pintschovius et al.: Physica B174 (1991) 323.

[3]A. Lanzara et al.: Nature (London) 412 (2001) 897.

[4]A.Q.R. Baron et al.: J. Phys. Chem. Solids 61 (2000) 4163.

[5]T. Fukuda et al., Phys. Rev. B71 (2005) 060501(R).

[6]O. Rösch and O. Gunnarsson : Phys. Rev. Lett. 92 (2004) 146403.

[7]P. Horsch and G. Khaliullin : cond-mat/0501239 (2005).

福田 竜生 FUKUDA Tatsuo

(独)日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 放射光科学研究ユニット

〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL:0791-58-0802 内線3917 FAX:0791-58-2740

e-mail : fukuda@spring8.or.jp

水木 純一郎 MIZUKI Jun'ichiro

(独)日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門 放射光科学研究ユニット

〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0802 内線3902 FAX : 0791-58-2740

e-mail : mizuki@spring8.or.jp

池内 和彦 IKEUCHI Kazuhiko

東北大学 金属材料研究所 材料物性研究部

〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1

TEL : 022-215-2039 FAX : 022-215-2036

e-mail : ikeuchi@imr.edu

山田 和芳 YAMADA Kazuyoshi

東北大学 金属材料研究所 材料物性研究部

〒980-8577 仙台市青葉区片平2-1-1

TEL:022-215-2035 FAX:022-215-2036

e-mail:kyamada@imr.tohoku.ac.jp

Alfred Q.R. Baron

(財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0802 内線3883 FAX : 0791-58-1816

e-mail : baron@spring8.or.jp

筒井 智嗣 TSUTSUI Satoshi

(財)高輝度光科学研究センター 利用研究促進部門

〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1-1-1

TEL : 0791-58-0802 内線3479 FAX : 0791-58-1873

e-mail : satoshi@spring8.or.jp