Volume6 No.2

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

レーザー加熱型ゾーンメルト法を利用した凝固界面近傍の高温融体の構造

Structure of High-Temperature Liquids near Interface of Melted Zone by Laser Heating

a学習院大学, b函館工業高等専門学校

aGakushuin University, bNational Institute of Technology, Hakodate College

- Abstract

-

本研究では1500 K以上の融点をもつ高温融体について、凝固界面近傍における幾何学的原子配置をその場観測することにより、凝固現象における液相構造と固相構造の相関を明らかにすることを目的とした。そのため、レーザー加熱型ゾーンメルト法を用いた高温融体の放射光X線回折実験装置を構築し、円柱試料の凝固界面近傍における構造因子の取得に成功した。

Keywords: 液体構造, 凝固,X線回折, ゾーンメルト法

背景と研究目的:

液相から固相への相転移を伴う凝固現象において、固・液界面自由エネルギーが最も基本的な物理量として知られている。凝固については古くから多くの研究があり、ザロール[1]をはじめとした低融点透明有機物などのモデル物質を利用することにより、固・液の界面形態と凝固相選択との関連を中心として基礎的理解が進みつつある。しかし、高融点の合金や化合物については、融体内部が可視光に対して不透明であるために、凝固現象の観測が依然として困難であり、多くの実用材料の凝固に関する理解は十分ではない。そのため近年では、きわめて透過力の強いプローブである放射光X線を利用して、凝固現象を詳細に観測するための手法が提案されている。例えば、Yasudaら[2] による放射光X 線イメージング技術の開発やYonemura ら[3]による溶接プロセスにおける時分割放射光X 線回折など、鉄鋼材料を中心として凝固現象をリアルタイムに観測することに成功しており、液相からのデンドライト結晶の成長過程や相変態過程における知見が得られつつある。しかし、これらの手法はきわめて精緻な実験装置を使用し、実験条件の厳格な制御を必要としており、他の高融点合金や化合物への適用は容易ではない。一方、溶融状態の原子配置の情報を得る方法として、Priceら[4]は無容器浮遊法と放射光X線回折を用い、これまで取得が困難であった 2000 K 以上の高温融体の液体構造解析を可能としている。また、Mizunoら[5]は同様の手法でFe-B系をはじめとした高融点合金の時分割X線回折実験を実施し、一部の合金の凝固過程において準安定相が初晶として析出することを観測している。したがって、液相と特に凝固初相との構造の相関を明らかにすることが凝固プロセスの理解において重要である。しかし、無容器浮遊法を用いた凝固は、自発的核生成に起因するため確率的な現象となり、また、数百ミリ秒以内のきわめて短時間に終了する。そのため、凝固過程における構造変化を精確に決定するには、検出器の感度と時間分解能が制約となり、構造解析に耐えうるデータの取得に至っていない。

そこで本研究では、レーザー加熱型ゾーンメルト法[6]を利用して、直径 1~数 mm の円柱試料の凝固現象を定常状態とし、放射光と組み合わせることにより凝固界面近傍における高精度X 線回折データを取得することを考案した。この手法により、レーザー加熱を用いて融解の可能な高融点物質について、液相と固相、さらにはその境界付近の構造データの取得が可能となる。したがって、凝固界面近傍における幾何学的原子配置を精密に決定し、固相と液相の境界層を介した構造の相関と凝固相選択との関連を明らかにすることを目的とした。

実験:

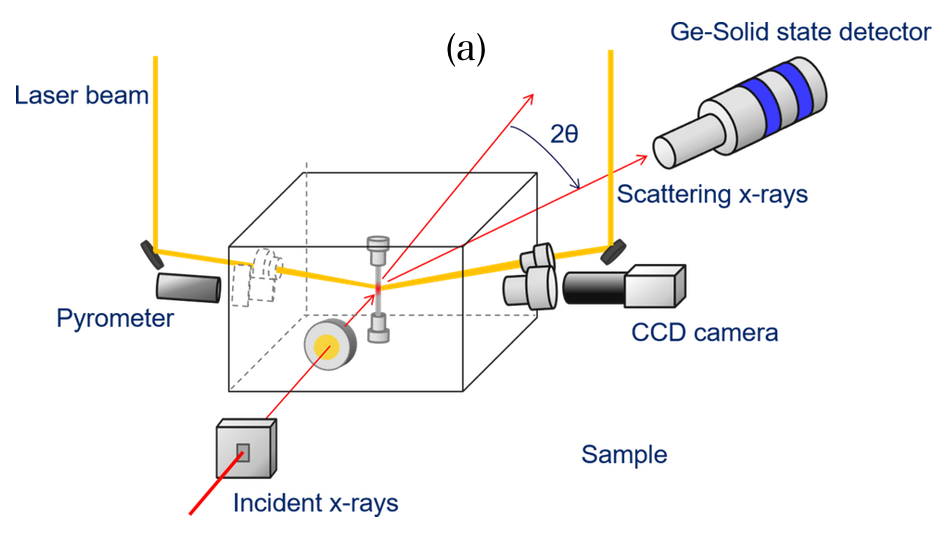

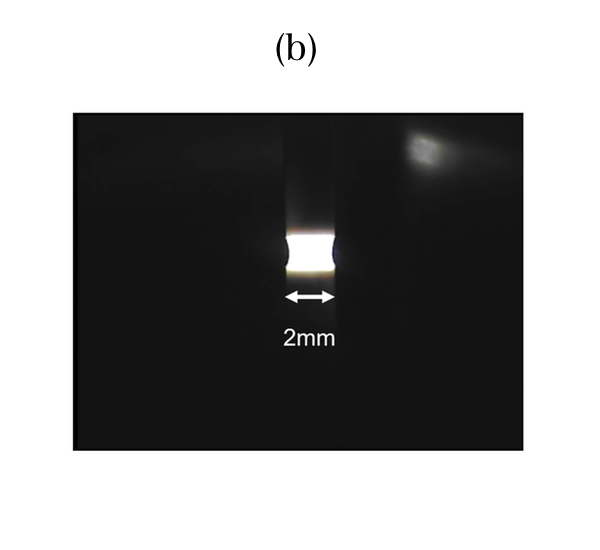

本研究課題を遂行するために構築したレーザー加熱型ゾーンメルト装置を図1(a)、本装置を用いて Al2O3 (融点 2345 K)の円柱状試料(直径約 2 mm)を溶融した状態の写真を図1(b)に示す。本研究では代表的な高融点化合物である Al2O3 のほか、単体であるTiを測定対象とし、直径約 1 mm のワイヤーを用いて同様に溶融した。金属試料の場合は、酸化を防止するため、ステンレスチャンバー内を真空引きした後、高純度Arガス(99.9999%)により置換し、1.1 × 105 Pa 程度に加圧した状態でフローしながら溶融した。図1(a)に示したように試料は上下のホルダーに固定し、それぞれモーター駆動により任意の速度で回転することが可能となっている。

図1. (a)BL04B2ビームラインの試料ステージへ設置したレーザー加熱型ゾーンメルト装置および (b)高温部が 2600 K のゾーンメルト状態とした Al2O3 の円柱状試料

ゾーンメルト装置はBL04B2ビームライン[7]の実験ハッチ内の試料ステージに設置した。BL04B2ビームラインは、高エネルギーX線(113.4 keV)の利用が可能なため、試料によるX線の吸収を少なくできることや検出散乱角範囲を狭くできるなど、液体や非晶質の回折実験に適していることから選択した。試料の溶融は、実験ハッチ内に設置した2台の炭酸ガスレーザー(Synrad社製、最大出力 200 W および 100 W)を用いて行い、ZnSe製集光レンズを介した2方向からの照射、さらに試料の回転により均熱性を高めた。試料の温度は、2色放射温度計(Impac社製、検出波長 0.9 μm および 1.05 μm)を用いてX線照射部分に合わせて計測した。レーザー強度を調節し、円筒試料を回転させることによりゾーンメルト状態を維持した後、4象限スリットにより 0.7 mm(w) × 0.2 mm(h) のサイズに絞ったX線を入射した。散乱X線はGe半導体検出器により強度をカウントし、検出散乱角の範囲を 0.05° の刻みでステップスキャンによりデータを取得した。

結果および考察:

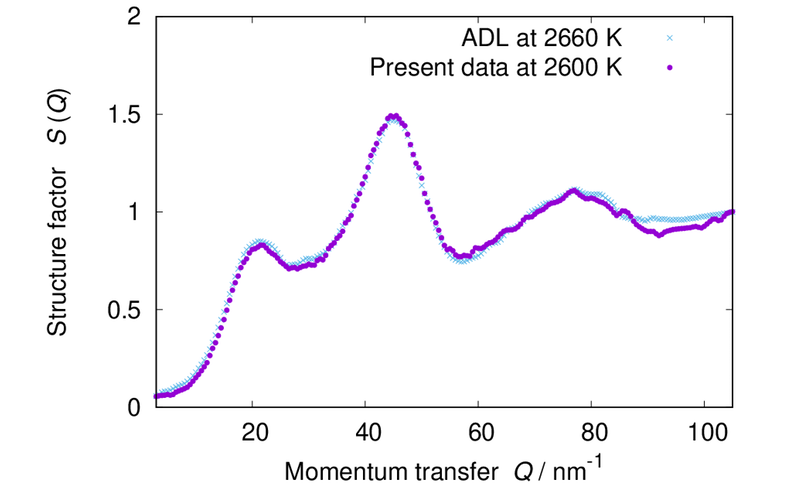

得られたX線回折強度に吸収、偏光、バックグラウンドおよび非弾性散乱の補正を施すことにより、2600 K の液体 Al2O3 について取得した構造因子 S(Q) を図2に示す。ここで、横軸は散乱角 2θ からX線の入射波長 λ を使用して波数 Q =(4π/λ)sinθ へ変換している。

図2. ゾーンメルト状態の Al2O3 の溶融帯部分(2600 K)およびADL(Aerodynamic Levitation)法[5]により 2660 K の液体 Al2O3 について得られた構造因子 S(Q)

無容器浮遊法のひとつであるADL(Aerodynamic Levitation)法[5]によりほぼ同程度の温度で取得した S(Q) との比較から、本手法により液体構造因子を精度良く測定できることがわかる。

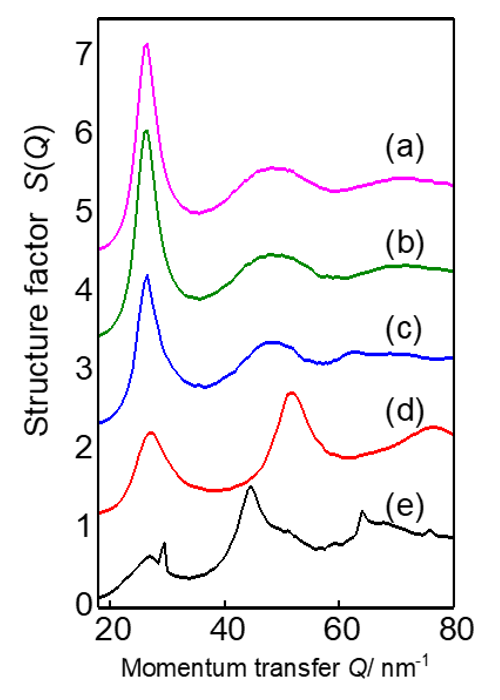

図3. ゾーンメルト状態としたTiの凝固過程で取得した構造因子(約1940 K)

本研究の目的は、凝固過程の構造因子を正確に決定することであるため、化合物である Al2O3 については液体構造因子の精度を確認するにとどめ、単体であるTiを主な測定対象とした。レーザー強度を調節することにより凝固過程において取得したX線回折データから抽出した構造因子 S(Q) の変化を図3に示す。図3(a)と(b)は典型的な液体構造因子に近い形状になっていることに対して、図3(c)~(e)はピークが鋭くなり固相が混在していることがわかる。特に図3(e)では、ブロードな液相の構造因子に固相の結晶に由来する鋭いピークが重畳している。しかし、図3(d)については、典型的な液相である(a)にも固相が混在している(e)にも見られない位置(Q ~55 nm-1)に、結晶のように鋭くはないが明瞭なピークが見られる。ところが、凝固がより進んでいる図3(e)では Q =55 nm-1 近傍にわずかにショルダーを示しているものの、明瞭なピークとはなっていない。また、Tiの高温相(1572 K でhcp構造)のピーク位置(図3では省略)とも対応していない。したがって、凝固界面近傍で準安定相が析出している可能性がある。Leeら[8]が過冷却液体状態のTiの構造因子について実施した第一原理計算によると、Ti原子15個により多面体クラスターが液相中に形成されるとき、Q =55 nm-1 近傍にピークが生じることが予測されている。しかし、全容で比較すると図3(d)の S(Q) の形状とは大きく異なるため、強く結論づけることはできない。そのため、その後の2回のビームタイムを利用して再現性の確認を行ったが、実験条件を整えることができなかったこともあり、同様の構造因子は得られていない。したがって、不純物による影響の可能性も排除できないため、明確な結論には至っていない。

今後の課題:

Tiの凝固過程において本実験で得られた構造因子 S(Q) はきわめて特異な形状を示したことから、新たな準安定構造の発見が期待された。しかし、再現性の確認には至っていないため、主に装置の改良により実験条件を整えることが課題となる。特に本実験で使用したステンレスチャンバーの真空到達度は 10-1 Pa 程度であり、ADL法を使用する場合のステンレスチャンバーの 10-3 Pa に比べて密閉度が落ちることから、酸化物等の不純物の形成も否定はできない。また、使用したレーザーは炭酸ガスレーザーであったが、金属試料の場合は半導体レーザーの波長をより吸収するため、より安定にゾーンメルト状態を形成するにはレーザーの変更も考慮する必要がある。

その他、構造解析において定量的な議論を行うためには密度が必要となるが、固液共存状態の密度の取り扱いについて、シミュレーションを援用するなど新たに考案する必要がある。

謝辞:

本研究はJSPS科研費 24760618の助成を受け実施しました。また、放射光実験の際には、小原真司博士(JASRI,現NIMS)、尾原幸治博士(JASRI)に多大にご協力頂きました。ここに深謝いたします。

参考文献:

[1] U. Dürig, J. H. Bilgram, and W. Kanzig, Phys. Rev. A, 30, 946–959 (1984).

[2] H. Yasuda, et al., ISIJ Int., 51, 402–408 (2011).

[3] M. Yonemura, et al., J. Appl. Phys., 107, 013523 (2010).

[4] D. L. Price, "High-Temperature Levitated Materials", Cambridge Univ. Pr., (2010).

[5] A. Mizuno, et al., ISIJ Int., 52, 770–773 (2012).

[6] T. Ito, et al., J. Cryst. Growth, 363, 264–269 (2013).

[7] S. Kohara, et al., J. Phys. Condens. Matter, 19, 506101 (2007).

[8] B. Lee and G. W. Lee, J. Chem. Phys., 127, 164316 (2007).

ⒸJASRI

(Received: March 24, 2018; Early edition: June 22, 2018; Accepted: July 3, 2018; Published: August 16, 2018)