Volume5 No.2

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

衛星搭載用硬X線ガンマ線撮像検出器の応答測定

Response Measurement of the Spaceborne Hard X-ray and Gamma-ray Imaging Detector

a東京大学理学部, b宇宙科学研究所/宇宙航空研究開発機構, c理化学研究所, dSLAC

aSCHOOL OF SCIENCE, THE UNIVERSITY OF TOKYO, bISAS/JAXA, cRIKEN, dSLAC

- Abstract

-

硬X線、ガンマ線による天体観測の革新を図るために、Si両面strip検出器(Double-sided Si Strip Detector ; DSSD)を用いた観測装置の開発が進められている。本実験では我々が浜松ホトニクス社と開発したDSSDを5-80 keV帯域での撮像分光検出器として使うにあたり、信号応答の場所依存性を調べた。具体的には、30 keVのX線ビームを6 μm×6 μmにコリメートしてスキャンすることで、strip間でX線が相互作用した時に生じる、電荷分割イベントの定量的な評価を進めた。strip間での電荷分割イベントが生じる領域サイズを実測したところ、光電子の飛程およびSi内でのelectron-holeキャリアの熱拡散を組み合わせたモデルでよく合うことを確認した。同設計のDSSDは実際に「ひとみ」衛星に搭載されて軌道上で正常に動作した。

キーワード: Sistrip検出器、DSSD、検出器応答、電荷分割イベント、「ひとみ」衛星

背景と研究目的:

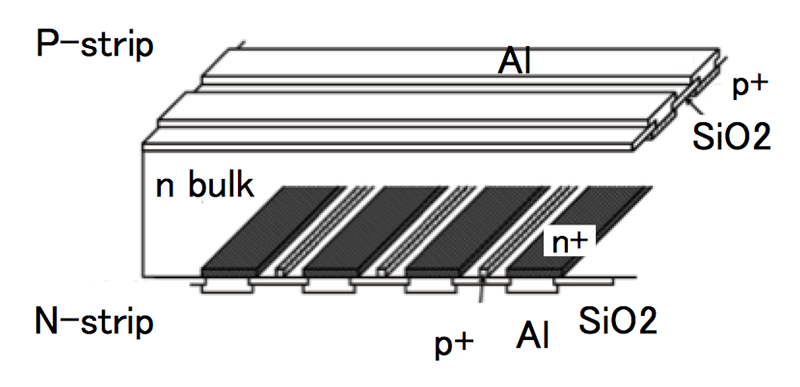

新世代の宇宙硬X線、ガンマ線観測において、観測性能の大幅な改良を実現すべく、数100 μmの位置分解能と、~4 keVから100 keV以上の帯域での分光能力を併せ持つ検出器として、Si両面strip検出器(Double-sided Si Strip Detector ; DSSD)が利用されるようになってきた[1],[2]。その最初の例が宇宙X線観測衛星「ひとみ」の硬X線イメージャ(Hard X-ray Imager: HXI)である。DSSDは図1下に示すように、両面に互いに直交するstrip電極を持ち、p-strip/n-stripそれぞれでx,y座標と波高値を得ることで、X線の2次元位置とエネルギーを測定する。高速で動作し、イベントごとにセルフトリガーを立てることで、周囲を囲むシンチレータとの間で反同時計数をとって、宇宙線に由来する2次信号を除去し、低いバックグラウンドレベルを達成できる[3]。

検出器で得られた信号から天体の画像やエネルギースペクトルを得るためには、入射するX線のエネルギーと位置に対応して、検出器の各strip電極から出される信号のモデル、いわゆる検出器応答の理解が重要である。これには、スペクトルの分解能やテール成分、位置依存性が含まれる。strip検出器では、Si 内部の電場分布が一様でなく、DSSDではこれがP-side と N-side の両面にあるため、特にstrip電極間で相互作用したX線に対する検出器応答が複雑なものとなる。この応答を調べるには、単色のX線をピンホールでコリメートして照射しながらスキャンして、応答の位置依存性を実測するのが、最も効率的である。しかし、通常に入手できる放射線源やX線ジェネレータでは、光子数が不足し実効的な実験はできない。そこで、SPring-8の高輝度の単色光をもちいて、実際に「ひとみ」衛星で使用されるDSSDの応答評価実験を行った。

実験:

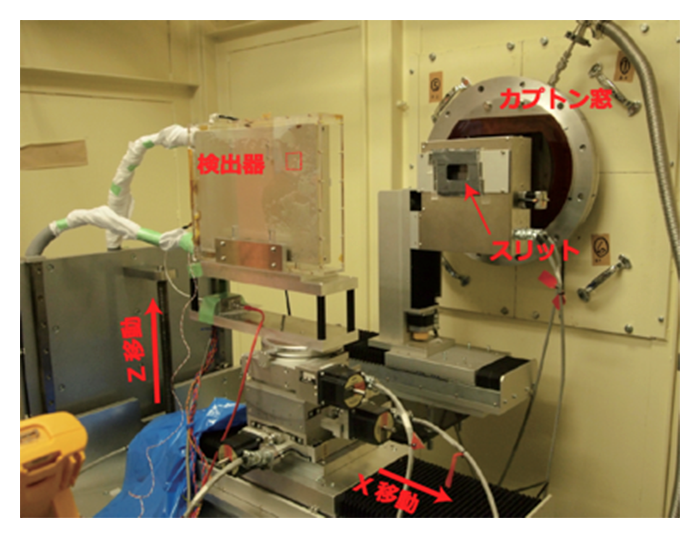

実験はBL20B2で行われた。32 mm四方で250 μmピッチ、500 μm厚の 128 × 128 ch のDSSDを用い、二結晶分光器で 30 keV光を作り、6 μm × 6 μmに細くコリメートした。高調波は除去せず90 keV光子も検出できたため、これも解析に用いた。DSSDは、「ひとみ」HXIで用いたものと同様のトレイに固定され、その信号は専用のアナログASICで読み出される。トレイはアルミボックスに封入され、このボックスに -20℃ に冷却したエチレングリコールを循環させてシステムを冷却し、HXIでのDSSDの動作温度 -15℃ 程度にして実験した。

実験では、10 μmピッチで31ステップのスキャンを実施した。一つはN-strip の直上を、P-stripをまたぐ方向(Pサイドスキャン)に、もう一つのスキャンは、P-strip上をN-stripをまたぐ方向(Nサイドスキャン)に実施した。図1にセットアップの様子を示す。

図1.(上) 実験のセットアップ。検出器ボックスを冷却しつつX-Yテーブルで動かす。(下) DSSD の電極構造の模式図。

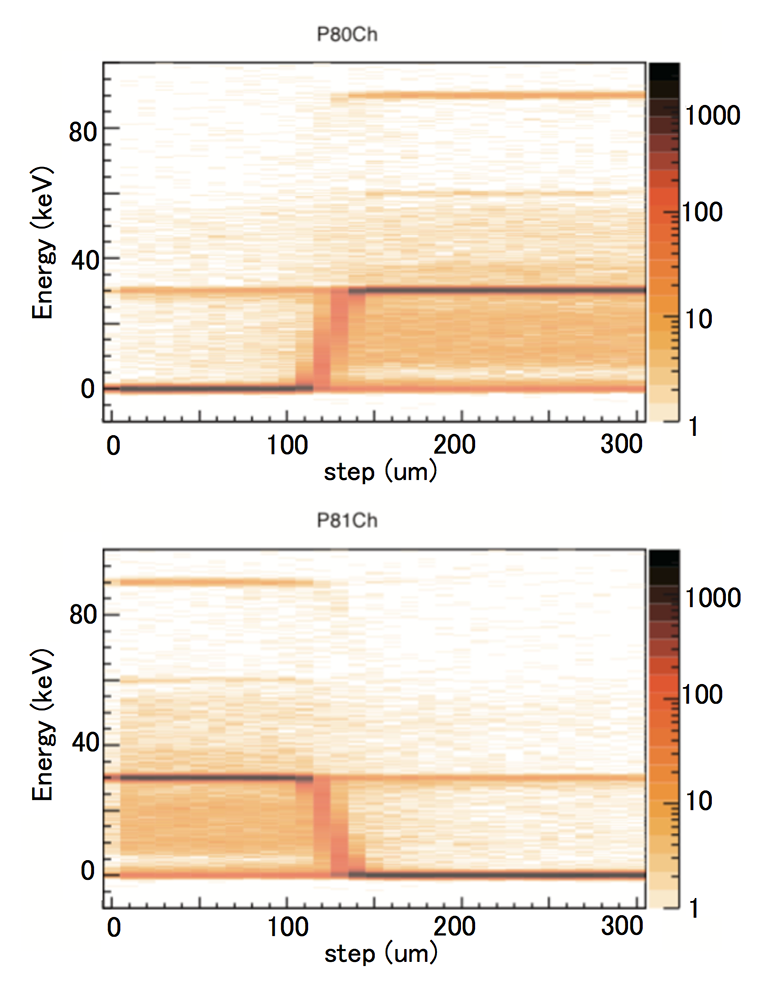

図2. P-side スキャンの結果。横軸はスキャンステップ。17 ch目で30 keV全てが検出されている状態から、16 chと分割している領域を経て、16 ch 目に30 keVが全て検出されている領域に至る様子がわかる。参考文献[1]より

結果および考察と今後の課題:

図2の測定結果から、2つの strip に電荷が分割される領域幅をFWHMで評価すると、Pサイド、Nサイド共に、30 keVの光子に対し19-20 μm、90 keV光子に対して36-41 μmと求められた。30(90) keV光電子の1次元の飛程 5.3(35) μm と熱拡散〜6 μm だけでは説明できず、後者を約2倍することでこの結果を説明できる。他の実験でも同様の傾向が見られた[1]。拡散が広がる理由はクーロン反発なども考えられるが、まだわかっていない。これにより、DSSDの応答関数を構築する上で、strip 間の電荷分割イベントを記述する数値的なモデルが30 keVと 90 keVの帯域で確認できた。一方で、「ひとみ」HXIでは5 keVまでのX線検出が要求されており、低エネルギー側での詳しい検出器応答の評価が次の課題であった。低エネルギー光子は DSSD の表面付近で光電吸収されるため、表面の電極やSiO2層の構造の影響を強く受ける。本実験で得られた理解に基づいて、ISAS/JAXA内で 5.9 keVや 13.9 keVなどの低エネルギーX線を用いて、表面特性の評価に着目した実験を追加で実施し、これらの影響を定量化した[4]。

本実験のDSSDと同設計の製品8台が、実際に「ひとみ」衛星に搭載され2017年2月に打ち上げられた。軌道上でHXIを立ち上げてから衛星が失われるまで[5]の13日間、DSSDは正常に動作した。数ヶ月を超える長期安定性を除き、検出器としての優れた性能を実証できた[4]。特にバックグラウンドの低さでは世界最高の性能を達成した[3]。DSSDはX線・硬X線検出器として今後も有力であり、次世代の衛星・検出器への応用を進めて行く。

参考文献:

[1] T. Nakano, Master Thesis, Graduate School of Science, Univ. Tokyo (2012)

[2] G. Sato et al. NIM-A 831, 235-241 (2016)

[3] K. Nakazawa et al. proc-SPIE, 9905, 990511 (2016)

[4] T. Miyake, Master Thesis, Graduate School of Science, Univ. Tokyo (2015)

[5] T. Takahashi et al. proc-SPIE, 9905, 99050U (2016)

ⒸJASRI

(Received: March 28, 2017; Early edition: July 11, 2017; Accepted: July 18, 2017; Published: 18 August, 2017)