Volume5 No.2

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

核共鳴散乱起源・電子散乱起源のFe-K 蛍光X線面内放出分布の入射角依存性Hologram Study with Fe-K Fluorescent X-rays of Delay and Prompt Components by Nuclear Resonant Scattering Methods

a(公財)高輝度光科学研究センター, b広島市立大学, c東北大学, d名古屋工業大学

aJASRI, bHiroshima City Univ., cTohoku University, dNagoya Institute of Technology

- Abstract

-

核共鳴散乱法を利用した鉄の蛍光X線ホログラム測定を初めて試みた。この測定では、α-Fe2O3単結晶試料に57Feの共鳴エネルギーの14.4 keVのX線を照射し、試料から放出されるX線/γ線を鉄のK蛍光X線の6.4 keVと散乱X線/γ線の14.4 keVに分離し、さらに、素過程の継続時間の差を利用して電子散乱起源と核共鳴散乱起源に分離する。そこで、X線のエネルギーを6.4 keVのみに弁別する方法として、(1)試料と検出器の間に分光器を設置して目的のエネルギーのみを選択する方法と、(2)試料から放出されるX線/γ線の全てを直接、検出器に入れ、検出器のエネルギー分解能を利用してエネルギー分離をする方法を試みた。(1)、(2)共に、試料からのFe-K蛍光X線ホログラムを取得することに成功した。(2)の方法は今までは行われておらず、今回、新たなFe-K蛍光X線ホログラム計測法を確立できた。

キーワード: 核共鳴散乱、電子散乱、57Fe、Fe-K 蛍光X線、ホログラフィー、ホログラム

背景と研究目的:

ホログラフィー [1]は、X線の波動性と散乱を利用した、単結晶を観測対象とする原子レベルのイメージ測定手法であり、目的の原子の周囲の半径数ナノメートル程度の範囲、10個程度離れた原子の位置までの3次元原子像を明らかにできるという特長がある。また、単結晶構造だけでなく、単結晶中の0.1 wt.%から数 wt.%程度以上含まれる不純物の周囲の原子配置等も明らかにできるという特長もある。

メスバウアー効果 [2] を利用した世界初のホログラム実験 [3] はKoreckiら [3] によってなされた。鉄のメスバウアー測定では、核共鳴同位体57Fe(自然界存在比 2.17% [2] )を観測する。Koreckiら [3] の測定試料は、MgO(001)基板の上にMolecular Beam Epitaxy法(MBE法:分子線エピタキシー法)で作製された、エピ膜の鉄 200 nm厚であった。Koreckiら [3] は、検出効率を50倍上げるために、57Feを富化して試料作製を行った。Koreckiら [3] は100 mCiの放射性同位体線源57Co(Rh)を用いて、57Feの共鳴エネルギーの14.412497(3) keV [4] を試料に照射して57Fe核を励起し、高確率で放出された転換電子を観測した。Koreckiら [3] の実験には、メスバウアー測定に特有の、実験しやすい寿命を持つ放射性同位体線源が少ない為に分析できる元素(核共鳴同位体核種)が限られるという問題、放射性同位体線源の強度が低い為に実験に数ヶ月を要するという問題があった。

一方、核共鳴散乱測定もメスバウアー効果を利用する。SPring-8の核共鳴散乱ビームラインBL09XUでは、高強度かつエネルギー可変でmeV程度に単色性が良いパルス状のX線を利用できるので、メスバウアー測定における問題のかなりの部分を解決できる。このため、Koreckiら [3] の実験を発展させて、さらにBL09XUで行うことにより、ホログラフィーで分析できる核種の選択幅も広げられると考えた。また、核共鳴散乱起源のγ線や、核共鳴散乱の脱励起により放出される内部転換電子を起源とする遅延蛍光X線を大気中で測定すれば、測定試料の幅を広げられると考えた。57Fe核共鳴散乱法では、57Feの共鳴エネルギーに一致する入射X線14.412497(3) keV [4]を試料に照射し、照射直後の数psec以内に放出される電子散乱起源のシグナルを除去し、電子散乱より3-4桁弱い強度で、57Feの第一励起状態の半減期寿命(98 nsec [2]、寿命に換算すると141 nsec [2]) 程度続く遅延成分を、核共鳴散乱起源のシグナルとして選択的に観測する。57Feの場合、内部転換係数(internal conversion coefficient) αが8.21 [2] であるため、核共鳴散乱起源のγ線より、内部転換電子を起源とするFe-K遅延蛍光X線をホログラムに利用する方が、効率が良い。そこで、核共鳴散乱を利用する蛍光X線ホログラム測定の為の測定系の整備、確度と精度の高い測定、解析手法の確立を目指した。

通常の蛍光X線ホログラフィーでは、複数のエネルギーで測定を行って原子像の再構成を行うため、全測定に時間がかかるという問題が有った。また、0.01 wt.%の極微量鉄の蛍光X線ホログラム測定はかなり難しいという問題も有った。一方、核共鳴散乱法は、57Feのみを選択的に観測する為、多数の元素からなる化合物中の0.001 wt.%程度の極微量鉄であっても、鉄のみを元素選択的に評価できるという特徴を持つ。また、隣接原子以遠からの情報も含んだ微視情報をサブナノメートルスケールで感度良く取得できるという特徴も持つ。さらに、極微量鉄の価数・配位場・磁気的性質・結晶状態なども求めることができるという特徴もある。そこで、蛍光X線ホログラフィーと核共鳴散乱法のメリットを共に利用するために、電子散乱によるFe-K蛍光X線ホログラムと核共鳴散乱によるFe-K遅延蛍光X線ホログラムを入射X線14.412497(3) keV [4] で同時に取得する事を検討した(図1、図2)。また、良質なホログラムデータを観測する為に、6.4 keVのFe-K X線を検出する立体角を大きくしてX線の検出効率を上げ、フォトン統計を上げてバックグラウンドレベルを下げることも検討した。

今回は、基礎検証の第一歩として、1波長でのFe-K蛍光X線ホログラムに対して、エネルギー弁別を行う2つの計測法の評価を行い、どのくらいの原子数が再構成できるかを検討した。なお、今回のFe-K蛍光X線ホログラム部分の実験原理や像の再構成法は、通常の蛍光X線ホログラフィーによるFe-K蛍光X線ホログラム取得と同じである。

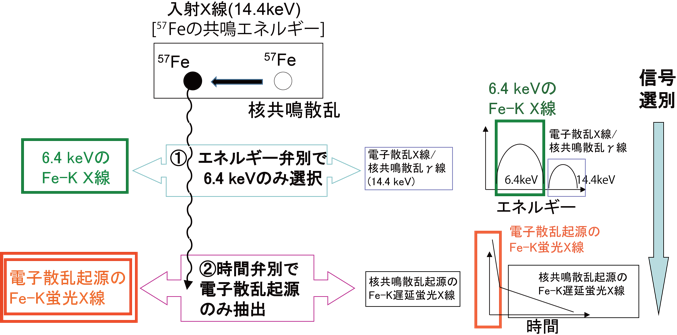

図1. 核共鳴散乱で57Feを含む試料から放出される、6.4 keV (電子散乱起源のFe-K蛍光X線と核共鳴散乱起源のFe-K遅延蛍光X線)と14.4 keV (電子散乱起源のX線と核共鳴散乱起源のγ線)に対して、エネルギー軸と時間軸を利用して、Fe-K蛍光X線のみを切り分ける方法。

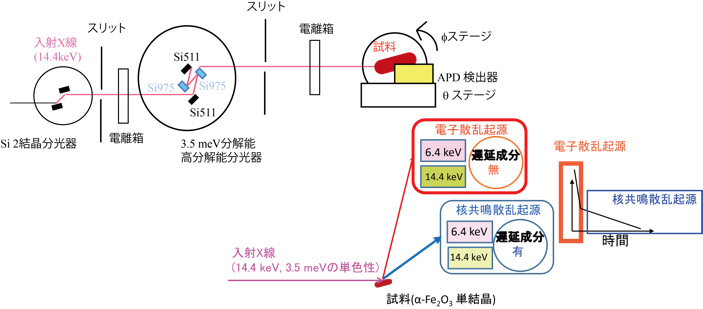

図2. BL09XUでの実験セットアップと、57Feを含む試料から核共鳴散乱過程で放出される信号各種の図解。

実験:

測定は、アンジュレータービームラインBL09XU [5]に於いて行った。測定試料には、57Feを富化した、結晶表面が(0001)、容易磁化軸が面内のα-57Fe2O3単結晶[6]を用いた。実験は、図2に示す核共鳴散乱実験配置で行い、3.5 meVのエネルギー分解能を持つ57Fe用高分解能モノクロメーター[5]を用いて入射X線を単色化した。放射光では、パルスX線でコヒーレントに57Fe核を励起させているため、また、今回は核共鳴散乱過程における詳細な時間構造議論を行わないため、バンチモードはCモード*1を選択した。この選択理由は、このモードが取得X線強度を最大にできるからである。試料に直入射した際のX線ビームサイズは、縦0.5 mm、横1 mm の半値全幅 [full width at half maximum (FWHM)]とした。57Feの共鳴エネルギーの14.412497(3) keV[4]に対応するX線を試料に入射して、試料から放出される鉄の蛍光X線強度の入射方位依存性を測定し、蛍光X線ホログラムを得た。検出器とサンプルを回転するためのゴニオメーターを使用して、φを試料面内角度、θをX線入射角度として、0°≦φ≦360°(例~0.5°刻み)、 0°≦θ≦70°(例1°刻み)の範囲でX線の入射角を走査してホログラムを取得した。但し、この実験セットアップでは直入射をθ=0°と定義した。

検出したシグナルには、6.4 keVと、14.4 keVの両方が含まれる(図2)。これらを、電子散乱起源と核共鳴散乱起源に切り分け、さらに、電子散乱起源のFe-K蛍光X線のみと、核共鳴散乱起源のFe-K遅延蛍光X線のみに、エネルギー分離する必要があった(図1)。そこで、全測定に対して、エネルギー軸を利用し、エネルギーの観点で6.4 keV(電子散乱起源のFe-K蛍光X線と核共鳴散乱起源のFe-K遅延蛍光X線)と14.4 keV(電子散乱起源のX線と核共鳴散乱起源のγ線)の2種類に分離した。さらに、核共鳴散乱と電子散乱との決定的な差である継続時間の差 (遅延成分の有無)に着目して時間軸を利用し、時間遅れ成分無(電子散乱起源)と時間遅れ成分有(核共鳴散乱起源)の2種類に分離した。これらにより、全信号を2×2の合計4種類に切り分けた(図1、図2)。そして、分離されたFe-K蛍光X線に対して像の再構成計算などの解析を行った。

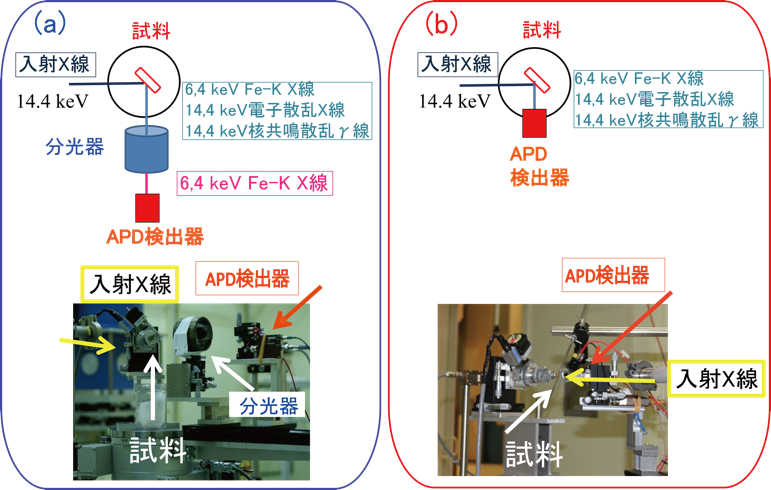

図3. (a):(1) 試料とAPD検出器の間に分光器(トロイダルグラファイト)を設置して、6.4 keVのFe-K X線のみを選択する方法。 (b) :(2) X線とγ線の全てを直接APD検出器に入れ、APDのエネルギー分解能を利用して6.4 keVのFe-K X線のみにエネルギー分離する方法。

*1:Cバンチモード

11 バンチトレイン 29:連続11バンチの塊が、全周において等間隔に29個有るSPring-8特有の運転モードである。29個並ぶバンチの各々からパルス化されたX線が放射される。バンチの間隔はおよそ2 nsec、バンチトレインの先頭から次のバンチトレインの先頭までの間隔が165.2 nsec、バンチトレインの最後尾から次のバンチトレインの先頭までの間隔が145.5 nsecである。

エネルギー弁別は、(1) 試料と検出器の間に分光器(トロイダルグラファイト)を設置して、検出器に入る前の段階で6.4 keVのFe-K X線のみにする方法、もしくは、(2) 試料から放出されるX線/γ線を直接検出器に入れ、検出器のエネルギー分解能を利用して6.4 keVのFe-K X線のみをエネルギー分離する方法、の2種類で行った (図3)。(2)では、フォトンカウンティング弁別や高速ディスクリミネーターモジュールによる閾値弁別により、シグナルを選別する。今回、(1)と(2) で用いた検出器は、最大で数百万カウント毎秒の係数が可能なSi Avalanche Photodiode (Si-APD、通常APDと略される)である。(1)では、広い立体角を有する分光器自体の製作が難しいというデメリットがあるが、14.4 keVはAPDに入らないというメリットがある。今回使用した分光器では立体角は0.5 SR、反射率は50%であった。一方、(2)では、APDを試料に近接配置して立体角を大きくできるというメリットがあるが、14.4 keVもAPDに入るために、APDのエネルギー分解能が重要となる。今回使用した3×3 mmのAPDのエネルギー分解能は6.4 keV で~4.5-5.5 keV (FWHM、印加電圧が-420 Vの時)であり、これで6.4 keVと14.4 keVを分離できた。なお、今回使用したAPDでは試料とAPDの間の距離を短くできなかったために、立体角は0.05 SRに留まった。

時間軸における弁別は、放射光のRadio Frequency(RF)信号を同期させたディスクリミネーターモジュールのVETO機能(このポートへの規定シグナル受理の間だけ、信号を数えないようにするinhibit機能)を利用して行った。APD素子が検出するタイミング波形を見ながら、ほぼ最後のバンチトレイン[連続した複数のバンチのこと(バンチとは約40 psecの時間幅を持つ電子ビームの固まりを指す)] からのシグナルの漏れ込みが、遅延信号に影響を与えないように設定した。

結果および考察:

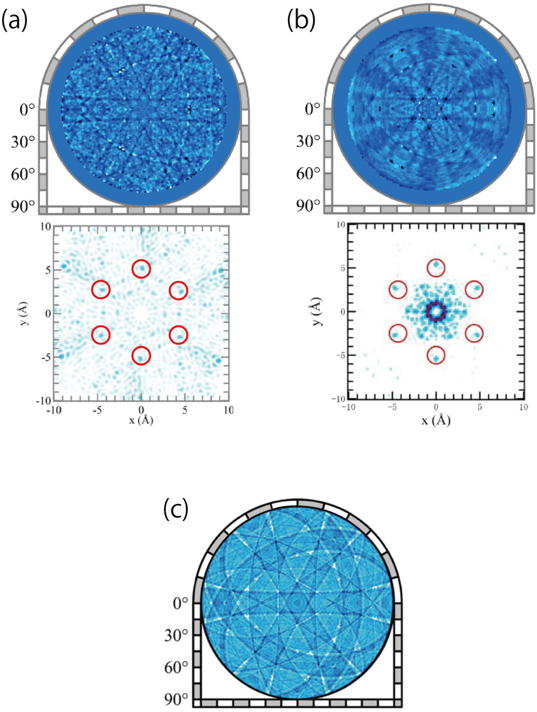

(1)と(2)の測定結果を図4(a)、(b)の上側の図に示す。(1)と(2)の両手法でコッセル線が見えるFe-K蛍光X線ホログラムが取得できた。APDのエネルギー分解能で、目的とする蛍光X線のエネルギーと、それ以外の散乱X線等をエネルギー分離できる場合には、(2)を使えば分光器不要でデータ取得ができる[図4(b)の上側の図]。また、両手法での測定結果は蛍光X線ホログラムのシミュレーションを用いて計算した結果 [図4(c)]と一致した。また、図 4(a)、(b)の上側の図の各々に再構成計算を行って原子像に戻したところ、共に第一近接の原子位置は再現された[図4(a)、(b) の下側の図]。

図4(a)の分光器を用いた原子像の方が、図4(b)よりも明瞭であり、ノイズやコンピューター処理による見かけの疑似構造(アーチファクト)も少ない。これは、分光器を使用した図4(a)のホログラムのS/Nが図4(b)より5倍良かったことに起因する。なお、図4(b)の中央付近の構造は、コッセル線が不明瞭で結晶方位決定精度が良くなかったことに起因するアーチファクトである。但し、(2)の方法は、将来的にはAPD多素子アレイを組み、さらに距離をより近づけられるようにすることでS/Nを大きく改善できると考えている。

なお、Fe-K 遅延蛍光X線データに関しては、信号強度が弱く、バックグラウンド等のデータ処理を行ってもホログラムが完全にノイズに埋もれている状態であり、原子像再生をすることはできなかった。測定系を改良して大幅に統計精度を良くしなければ、ホログラムを捉えるのは難しいことが分かった。

図4. (1)と(2)のセットアップで取得したα-Fe2O3試料のFe-K蛍光X線ホログラム [(a)、(b)の上段]と、これらを原子像に戻したもの[(a)、(b)の下段]。(a)、(b)の下段の赤丸の中が該当する原子の再生像。シミュレーション計算で求めたα-Fe2O3のFe-K蛍光X線ホログラムが(c)である。

今後の課題:

本課題で実施した核共鳴散乱法を利用した蛍光X線ホログラム測定は初めての試みであった。エネルギー弁別の測定法2種類、(1) 分光器を用いる方法と、(2)検出器のエネルギー分解能を用いる方法、の検討を行い、どちらも有効であることを示した。(2)の方法は簡単に実現でき、今後の他核種への応用性が広がったと考える。

一方、Fe-K 遅延蛍光X線ホログラム測定では、試料の再選定の必要性、さらに高統計にするための測定セットアップの改善の必要性など、色々な課題が明らかになった。

謝辞:

本課題のSPring-8/SACLA利用研究成果集への投稿にあたり、(公財)高輝度光科学研究センター利用研究促進部門・木村滋博士、ならびに宇留賀朋哉博士に御指導、御助言を頂きました。この場を借りて御礼申し上げます。

参考文献:

[1] K. Hayashi, Advances in Imaging and Electron Physics, 140, 119 (2006).

[2] N. N. Greenwood and T. C. Gibb, Mössbauer Spectroscopy (Springer-Verlag, Heidelberg, 1971) Chap. 5.

[3] P. Korecki, J. Korecki, and T. Slezak, Phys. Rev. Lett., 79, 3518 (1997).

[4] Yu. V. Shvyd'ko, M. Lerche, J. Jäschke, M. Lucht, E. Gerdau, M. Gerken, H. D. Rüter, H.-C. Wille, P. Becker, E. E. Alp, W. Sturhahn, J. Sutter, and T. S. Toellner, Phys. Rev. Lett., 85, 495 (2000).

[5] Y. Yoda, M. Yabashi, K. Izumi, X. W. Zhang, S. Kishimoto, S. Kitao, M. Seto, T. Mitsui, T. Harami, Y. Imai, and S. Kikuta, Nucl. Instrum. Methods A, 467-468, 715 (2001).

[6] S. Kikuta, Y. Yoda, Y. Kudo, K. Izumi, T. Ishikawa, C. K. Suzuki, H. Ohno, H. Takei, K. Nakayama, X. W. Zhang, T. Matsushita, S. Kishimoto, and M. Ando, Japanese Journal of Applied Physics, 30, L1686 (1991).

[7] R. Röhlsberger, Nuclear Condensed Matter Physics with Synchrotron Radiation, (Springer, Berlin Heidelberg, 2005) Chap. 4.

ⒸJASRI

(Received: March 2, 2017; Early edition: May 25, 2017; Accepted: July 18, 2017; Published: August 17, 2017)