Volume5 No.2

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

表面修飾のない強磁性Auナノ粒子の磁気的起源の研究

Study of Magnetic Origin in Ferromagnetic Au Nanoparticles without Surface Modification

a慶應義塾大学, b(公財)高輝度光科学研究センター

aKeio Univ., bJASRI

- Abstract

-

超高真空中のガス中蒸発法において作製された清浄表面(ガス、有機修飾剤の吸着がない)を有するAuナノ粒子に発現する強磁性の起源を探るために、表面修飾のないAuナノ粒子に対してBL39XUにおいてX線吸収分光(XAS)およびX線磁気円二色性分光(XMCD)測定を行った。その結果、XASスペクトルから5dあるいは6s軌道に空き準位が増加していることが分かったが、XMCDスペクトルにはAuフォイル(バルク)と比較して有意な差が観測されなかった。これまでAuナノ粒子に対して密度汎関数理論を用いた計算から6s電子のスピン分極を起源とする強磁性発現のモデルが報告されていることを考慮すると、5d、6s電子の両者がスピン偏極してXMCD信号が相殺された可能性が考えられる。今回の測定では5d電子と6s電子の分極を分離して観測することができないため、Auナノ粒子の強磁性起源を特定するには至らなかった。

キーワード: 磁性、Au、ナノ粒子、XMCD、XAS

背景と研究目的:

バルク状態で非磁性を示す物質がナノスケール化に伴い強磁性を発現することが近年実験的に明らかにされてきている。ナノスケール化された物質は表面原子の割合の増加、配位数の減少等の影響を受け電子構造や格子定数が大きく変化する。フェルミエネルギー近傍に大きな状態密度を有するPd、Pt等の遷移金属ではナノスケール化に伴って状態密度が著しく増大し、遍歴電子モデルにおける強磁性発現に対するストーナー条件を満たすことが理論計算から導かれた[1]。我々はPdナノ粒子において強磁性発現を実験的に観測し、Pdナノ粒子の(100)面[2]と格子定数の歪み[3]が強磁性発現に大きく関係することを明らかにした。

さらにバルク状態で反磁性を示す物質Auにおいてもナノ粒子化に伴う強磁性発現が観測されたが、バルクのAuではフェルミエネルギー近傍の状態密度が小さいためにストーナー条件を満たすことは難しく、その強磁性は遷移金属ナノ粒子とは異なる機構から生じている可能性が高い。それゆえAuナノ粒子の強磁性起源を解明することは新規磁性材料の開拓につながるものと期待される。過去に表面がポリアリルアミン塩酸塩(PAAHC)で覆われたAuナノ粒子についてXMCD測定が行われ[4]、Au内殻の5d電子由来と考えられる磁気モーメントが観測された。この結果は表面修飾剤により生成されたホールを起源とした軌道モーメントによる強磁性発現として説明されたが、表面修飾剤の存在はAu本来の電子状態の理解を不透明なものにしている。我々が強磁性を観測したAuナノ粒子は超高真空中において作製されており、表面修飾剤がなくガスの吸着もほとんどない清浄表面で構成される。同様の方法で作製された表面修飾剤がないAuナノ粒子について粒子表面の軌道磁気モーメントの存在を示唆する結果が報告されているが[5]、その電子構造の詳細については明らかにされていない。我々が過去に行った研究から粒子径によって磁化の温度依存性に異なる挙動が観測され、粒子表面と内部で磁化方向が異なるフェリ磁性的コアシェルモデルが提唱された[6]。この妥当性を議論するためには電子状態の詳細な理解が必要である。

本研究ではBL39XUにおいて行ったXAS、XMCD測定を基に表面修飾のないAuナノ粒子における電子構造の理解を深め、その強磁性の起源を解明することを目的とした。

実験:

超高真空中でのガス中蒸発法により作製されたAuナノ粒子(16.9 mg)を試料とし、BL39XUビームラインにおいてXAS測定とXMCD測定を行った。ここで、測定直前に一旦大気に開放した試料を測定装置にセットしたため、粒子表面へのガス吸着の影響が存在する。測定エネルギー範囲はAuのL3吸収端近傍(2p3/2 → 5d5/2、6s1/2)の11.89~11.98 keV、L2吸収端近傍(2p1/2 → 5d3/2、6s1/2)の13.71~13.80 keVとした。外部磁場10 Tの固定磁場での測定に加え、-10 T~10 Tの磁場印加下におけるMCD強度の磁場依存性の測定を温度条件T = 5 K、300 Kで行った。ナノ粒子試料に加えバルク試料としてAuフォイルを用意し、両者の比較を行った。

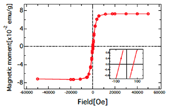

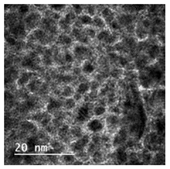

図1に測定に用いた試料の300 KにおけるSQUID(超伝導量子干渉素子)磁束計による磁化の磁場依存性と図2に透過型電子顕微鏡(TEM)による試料断面の観察写真を示す。平均粒径3.1 nmのAuナノ粒子試料において強磁性的なヒステリシスが観測された。

図1. Auナノ粒子磁化の磁場依存性 図2. Auナノ粒子TEM像

結果および考察:

図3(a)、(b)に外部磁場10 T印加時のAuナノ粒子、Auフォイル(バルク)試料のL3吸収端とL2吸収端の近傍におけるXASとXMCDスペクトルを示す。

図3. Auナノ粒子、AuフォイルのXAS、XMCDスペクトル

((a) : L3吸収端、(b) : L2吸収端)

5 KにおけるAuフォイルのXAS、XMCDスペクトルは過去に報告されたAuバルク試料の測定[7]と同様の形状を有し、Au由来の常磁性成分が現れていると考えられる。温度300 Kでの測定結果は積算量の不足のため大きく乱れている。また、300 Kでのバルク試料の測定は行うことはできなかった。

温度5 KにおけるL3吸収端近傍でのXASスペクトルにナノ粒子とバルク試料とで有意な差が観られることからナノ粒子試料においてAu 5d軌道または6s軌道に空き準位が増加していることが分かる。一旦大気に開放された試料に対して測定が行われたため、このホール密度の上昇は表面割合の大きなナノ粒子表面へのガス吸着に起因する可能性があり、ナノ粒子化による構造変化とガス吸着の影響を区別することはできない。なお、大気暴露を行う前の真空状態において本試料が強磁性を有することを確認しており、強磁性がガス吸着に起因するものではないことは明らかである。

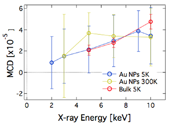

図4にL3吸収端のXMCDピーク面積の磁場依存性を示した。磁場に対する線形の挙動は過去にPAAHCで修飾されたAuナノ粒子について得られた結果に類似している[4]。

図4. XMCDピーク面積の磁場依存性

XMCDピーク面積は一般に磁気モーメントの大きさに相当するが、Auナノ粒子試料のXMCDスペクトルはAuフォイル試料と類似しており、ピーク強度に大きな差が見られない。過去にPAAHCで修飾されたAuナノ粒子に対して行われたXMCD測定[4]の結果と比較して、今回のXMCDピーク強度は小さく、本研究で用いた表面修飾のないAuナノ粒子では表面修飾されたAuナノ粒子よりもスピン偏極が小さいことが推測される。なお、大気暴露をしたAuナノ粒子の磁化にも強磁性的ヒステリシスが観測されており、XMCD強度の磁場依存性と大きく形状が異なる。

これまでに行われた密度汎関数理論を用いた粒径数nmのAu粒子の電子構造計算では、粒子が一つのスーパーアトムのようになって縮退度の高い最外殻電子軌道がフェルミエネルギー近傍に形成され、それが交換分裂を起こす結果として、6s電子のスピン偏極が生じると報告されている[8]。今回の測定では2p軌道から5d軌道と6s軌道への遷移を同時に観測することになるが、光学選択則に従い両者の遷移に伴う方位量子数の変化はそれぞれΔl=+1,-1であることからXMCD信号は逆向きに現れ[9]、同じエネルギー値で信号は互いに打ち消し合うようになるはずである。なお、表面修飾されたAu粒子では5d電子は6d電子と混成してフェルミエネルギー近傍に位置すると考えられるものの、以前行われたXMCDデータの解析では6s軌道への遷移から生じる寄与は小さいと仮定されて無視されてきた[10]。しかし、本実験で用いた表面修飾のないAu粒子では6s軌道の寄与を考慮する必要があるものと考えられる。なお、6s電子がAuのスーパーアトムの軌道に局在された状態にあることから、6s電子を局在電子と取り扱うべきか、遍歴性を考慮すべきか明らかではない。5d軌道と6s軌道の両者がXMCD信号に寄与する場合には、Auナノ粒子の両者に空き準位が存在しても打ち消し効果のために観測されるシグナルはあまり大きくならず、バルクと同程度であることが起こりうる。よって本実験で用いたAuナノ粒子試料においては5dおよび6s電子のスピン偏極を由来とした強磁性発現が生じうるが、今回の実験から5dと6s電子両者の影響を区別することができないため確定的なことは分からない。この問題を明らかにするためには今後の実験から各々の寄与を評価する必要がある。

以上からAuナノ粒子はホール密度がバルクと比較して増加する傾向が見られたものの、XMCDのピーク値をバルクと比較すると、ナノ粒子の強磁性を5d電子のスピン分極のみで説明することが難しい。すなわち、表面修飾のないAuナノ粒子は5d電子のスピン偏極に加えて、他の機構も強磁性発現に寄与している可能性が高い。6s電子のスピン偏極が強磁性発現に寄与する可能性があるが、本測定からはその影響を特定することはできない。

今後の課題:

第一にXMCDピークが試料の強磁性によるものか否かを調べるためMCD強度の磁場依存性を温度を変えて観測すると共に、MCD強度の温度依存性をキュリー・ワイス則等と比較することが必要であると考えられる。

L3吸収端近傍におけるXASスペクトルからナノ粒子試料ではバルクに比べホール数が増加することが分かるが、XMCDスペクトルから見積もられるスピン偏極は小さい。このため、5d電子のみが強磁性発現に寄与すると考えることはできない。理論計算によって示されているように6s電子の分極が強磁性に寄与する可能性があるが、本研究では2pから5d、6s軌道への遷移を観測しており、5d、6s軌道への励起は両者のヘリシティが逆向きとなるために両者のXMCD信号が打ち消し合っている可能性がある。この点の厳密な議論を進めるためには、密度汎関数法による理論計算からXMCDスペクトルを導出し、実験結果との比較による5d電子と6s電子の電子状態の調査が必要である。さらに、5d軌道への吸収のみを調べるために4f軌道から5d軌道への遷移観測を検討すべきであると考えられる。

参考文献:

[1] S. C. Hong, J. I. Lee, and R. Wu, Phys. Rev. B 75 172402 (2007).

[2] T. Shinohara, T. Sato, and T. Taniyama, Phys. Rev. Lett. 91 197201 (2003).

[3] Y. Oba, T. Sato, and T. Shinohara, Phys. Rev. B 78 224417 (2008).

[4] Y. Yamamoto et al., Phys. Rev. Lett. 93 116801 (2004).

[5] Chi-Yen Li et al., Phys. Rev. B 83 174446 (2011).

[6] R. Sato et al., J. Magn. Magn. Mater. 393 209 (2015).

[7] M. Suzuki et al., Phys. Rev. Lett. 108 047201 (2012).

[8] W. Luo, S. J. Pennycook, and S. T. Pantelides, Nano Letters 7 3134 (2007).

[9] D. J. Keavney et al., Phys. Rev. Lett. 91 187203 (2003).

[10] J. S. Garitaonandia et al., Nano Letters 8 661 (2008).

ⒸJASRI

(Received: December 2, 2016; Early edition: February 24, 2017; Accepted: July 18, 2017; Published: August 17, 2017)