Volume4 No.2

SPring-8 Section B: Industrial Application Report

芳香族ポリイミドフィルムの炭化過程にて生成するグラファイト前駆体の構造解析

Structure Analysis of the Polyimide Precursors Produced from Carbonization Process of Aromatic Polyimide Film

a株式会社カネカ,b公益財団法人高輝度光科学研究センター

aKaneka Corporation, bJASRI

- Abstract

-

ポリイミドが高温焼成よってグラファイト化する過程のメカニズムを明らかにするため、種々の焼成条件で作成したフィルムおよび粉末試料のX線回折の測定を行った。また、キャピラリー入りポリイミドを加熱しつつX線回折の測定も行った。その結果、分子配向性と焼成物構造に関する知見は得られなかった。一方、加熱温度を上げていくと面間隔16 Åの反射が消滅して、より低角側に強度の強いショルダーが現れた。このことと加熱時に起きているCOおよびCO2の脱離との関係を考察した。

キーワード: ポリイミド焼成物、グラファイト、X線回折、その場観察

背景と研究目的:

芳香族ポリイミドフィルムを高温焼成することで、銅の3倍以上の熱伝導率を有するグラファイトシートが得られ、これはスマートフォン等のモバイル機器をはじめ様々な用途の熱拡散材として用いられている。しかし、出発物質となる高分子鎖の平面性や面内配向性がどのようにグラファイト前駆体において保持され、それがどのように炭素化、グラファイト化に影響しているかは未だ明らかになっていない。もし出発物質の分子構造とグラファイト前駆体構造との相関性が明らかになれば、より品質の高いグラファイトシートが作製できるようになり、グラファイトシートの用途がさらに拡大できると期待される。

芳香族ポリイミドとして最も代表的なpoly (4,4'-oxydiphenylene-pyromellitimide) (PMDA-ODAと略記する。Fig.1)を出発物質とするグラファイト前駆体の構造については既に当社の別メンバーによってCu Kα線使用のX線回折計による回折測定(測定範囲は2θ =10°から70°)が行われたが、前駆体構造を確定するには至っていない[1]。

Fig.1 (上)PMDA—ODAの分子構造式

(下)結晶構造における分子の配列状態

本研究の目的はPMDA-ODAを出発物質として生成するグラファイト前駆体構造の確からしいモデルを推定するため、焼成過程においてどのような構造変化が起こるのかを明らかにすることである。

実験:

(1)試料

配向状態が異なると思われる4種のPMDA-ODAフィルムA、B、C、Dを作成した。これらを用いて次の(1)、(2)および(3)のX線回折測定用の試料を作成した。

(1)種々の昇温条件で焼成して粉末化してガラスキャピラリーに入れたもの。(2)A、B、C、Dのポリイミドフィルムから細長い断片を切り取ってガラスキャピラリーに入れたもの。これら断片試料にはX線回折測定時に熱風をあてて焼成過程中の変化を追跡することに供した(その場観察)。(3)その他、2000°C以上に焼成してほとんどグラファイトになったとみられるものも用意した(試料E)。なお、ポリイミドフィルムを種々の昇温条件で焼成して得られたままの平板試料のX線回折データも取ったが、粉末化したものとほぼ同じX線回折図を示したので本報では取り扱わない。

(2)実験条件

粉末X線回折の測定は産業利用ⅠビームラインBL19B2の実験ハッチ2に備えられている大型デバイシェラーカメラを用いて行った。X線波長は0.75 Åとした。回折測定に先立ち、回折計の試料位置に設置した熱電対と、窒素ガス吹付装置のノズル内部に設置した熱電対の間で計測温度の相関を測定し、温度較正曲線を作成した。測定中は試料温度を直接モニタできないので、この較正曲線に当てはめて、ノズル内温度から試料温度を定義した。

ガラスキャピラリー(内径300 μm)はリンデマンガラス製と石英ガラス製の2種を使い分けた。露光時間は10分。X線は試料に透過させ、2θが2°から約80°までの範囲の回折を測定した。なお、ビームストッパーのため、以下のFig.2からFig.6までのX線回折図において、2°以下は測定できていない範囲である。

結果および考察:

(1)配向性の違いについて

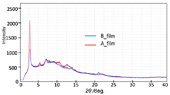

Fig.2にAとBのポリイミドフィルム(肉厚はともに50 μm)のX線回折図を示す。2θ =2.7°に見られるピークはその面間隔16 ÅがPMDA-ODA結晶のc軸の長さ32 Åの半分に等しいので(002)反射と同定できる。Bのピークもほぼ同じ位置に出ている。またX線回折図全体もAと顕著な違いはない。Fig.3に4種のポリイミドフィルムのX線回折図を示す。これらのX線回折図を互いに比較すると、分子配向性が有意に異なると解釈できる結果にはなっていない。結局、今回は分子配向性の違いが焼成物の構造に及ぼすことの検討はできなかった。

Fig.2 試料AとBのポリイミドフィルムのX線回折図

Fig.3 4種のポリイミドフィルムのX線回折図

(2)分解ガスの発生とX線回折図との関係

先行研究[1]ではCu Kα線での測定範囲2θを10°以上(面間隔8.8 Å以下)にしたので、その面間隔以上の範囲の知見は得られていない。今回の実験ではX線波長0.75 Åにて2.5°、すなわち17 Åまでの範囲のデータが得られた。これにより新たな知見が得られる可能性が出てきたので本節でそのことを述べる。

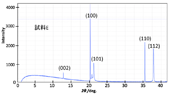

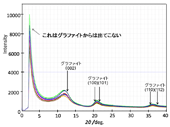

まず、後のデータとの比較に用いるため、最高温度2000°C以上で焼成しておいた粉末試料(試料E)のX線回折図をFig.4に示す。現れた6本のピークのうち、明瞭に出ている5本のピークはグラファイトの格子定数[2]で同定できたので、この試料はほとんどグラファイトになっていたものであることが分かる。

Fig.4 ほとんどグラファイトになった焼成物のX線回折図

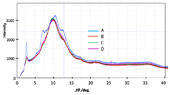

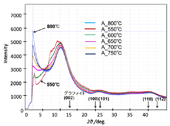

次にFig.5にキャピラリー入り試料を用いた焼成過程の「その場観察」のデータのうち、550、600、650、700、750、および800°Cまでの結果を示す。温度550°Cと600°Cではポリイミドの(002)反射が出ているが、700°C以上ではこのピークは消えている。代わりにビームストッパーにさえぎられているところから強度の強いショルダーが現れているが、これについては後述する。

Fig.5 焼成過程の「その場観察」

Fig.6は当社で焼成しておいた試料の粉末X線回折図の1例である。この図によれば2θが10°以上の範囲にやや幅の広い3つのピークが出ており、ピーク位置2θと面間隔d値は、それぞれ11.8° (d =3.65 Å)、20.7° (d =2.09 Å)、および36.3° (d =1.20 Å)である。この中の3.65 Åはグラファイトの(002)反射の面間隔3.354 Åに近く、2.09 Åは(100)の2.131 Åと(101)の2.031 Åとに近く、1.20 Åは(110)の1.231 Åと(112)の1.155 Åとに近い。これらの事実から、本試料はベンゼン環が繋がって網目構造ができつつある状態とみられる。

Fig.6 焼成物粉末のX線回折図

Fig.6にはFig.5にも見られたビームストッパー付近のショルダーが明瞭に存在する。Fig.4と比較して分かるように、このショルダーはグラファイトからは出てこないものである。一方、先行研究[1]によれば、500°Cから800°Cの範囲ではCOとCO2が抜けていくこと、および分子の屈曲部のエーテル結合の酸素原子はまだ抜けないことが分かっている。すると分子鎖の屈曲構造が維持された状態でCOとCO2が抜けることになる。このCO2は脱離したCOと他のCO基から脱離したOとが反応してできたものと考えられるので、結局ポリイミドの分解過程ではCO基自体が抜けるところと、CO基のOが抜けるところとが存在することになる。このことと本焼成試料が非常に脆かったこととを考え合わせると、試料内部には空洞が発生していて密度が不均一になっているはずである。これによって小角散乱が生じたものと思われる。この散乱はグラファイトには生じないので、グラファイトに至る過程のどこかで消滅するはずである。その過程の知見が得られれば、グラファイト化のメカニズムの理解がさらに深まる可能性がある。

今後の課題:

分子配向性の違いが焼成過程に及ぼす影響を検討するには、配向度が明瞭に異なる試料の作成方法を検討しなければならない。一方、分解ガスの発生と焼成過程で生じるグラファイト前駆体構造との関係を知るには小角領域の解析が必要となってきた。そこでまず、当社で保有しているX線回折装置によって小角散乱の実験を行う。これではなお、解析できないことが出た場合、SPring-8の小角散乱の課題申請を検討する。

参考文献:

[1] 村上睦明、太田雄介、炭素, 2012(251) (2012), 2–10.

[2] J. Fayos, J. Solid State Chem., 148 (1999), 278–285.

ⒸJASRI

(Received: May 8, 2015; Early edition: February 25, 2016; Accepted: June 24, 2016; Published: July 25, 2016)