Volume4 No.1

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

小角X線散乱法による高純度粘土のコンシステンシーメカニズムに関する研究

Research on Consistency Mechanism of High-purity Clay by SAXS

a岩手大学, bケンブリッジ大学, c(独)港湾空港技術研究所, d日本大学

aIwate University, bUniversity of Cambridge, cPort and Airport Research Institute, dNihon University

- Abstract

-

土は含水量によってその状態を大きく変化させ、それに伴って外力に対する抵抗性も変化する。土のこのような性質をコンシステンシー特性といい、土木分野では土構造物の建設から土砂災害にまで関係する工学的に重要な特性である。本研究では小角X線散乱法を用いることで含水量の変化に伴う粘土粒子の構造の変化を明らかにし、土のコンシステンシーメカニズムの解明を試みた。その結果、Na型スメクタイトのクニピアFおよびCa型スメクタイトのクニボンドはコンシステンシー限界時にその構造を大きく変化させることが明らかとなった。とくに、クニピアFは塑性体領域において層間距離を増加させ、層間距離10-15 nmまで層構造を保つことが確認された。

キーワード: 粘土鉱物,水分子,コンシステンシー特性,層間距離,配向性

背景と研究目的:

粘土などの粒径の小さい土は、含水量の多少によって力学的性質が大きく変化する。含水量の変化とともに粘土の状態が変化し、変形に対する抵抗の大きさが変わる性質をコンシステンシーとよぶ。粘土が水を多量に含んでいるときは液体と同様の性質を示すが、水の減少とともに塑性体の状態,半固体の状態,固体の状態へと変化する。なお、ここでいう状態とは、いわゆるbehavior conditionのことであり、粘土が融解するなどして結晶構造等が変わることではない。また、これらの状態の境界を総称してコンシステンシー限界という。力学的性質の変化という点で、粘土のこの性質は土木分野において非常に重要な意味を持っており、現在日本では土のコンシステンシー限界を定量的に調べるため、塑性限界試験や液性限界試験(JIS A 1205)が行われている[1]。しかし、実際には土の固体の状態から塑性体の状態および塑性状態から液体の状態への状態変化は連続的であり、コンシステンシー限界値を境に急変するものではない。

そこで本研究では小角X線散乱法(XSAS)により、コンシステンシー限界付近における粘土粒子構造の変化を評価することで、粘土のコンシステンシーメカニズムの解明を試みた。

実験:

実験は兵庫県にある大型放射光施設SPring-8内のBL40B2に設置されている小角X線散乱装置により行った。この装置は高輝度X線を使用するため、厚い試料を短時間で測定することが可能である。本研究では試料厚さを2.25 mmとした。また実験により得られるX線散乱像を解析することで、粘土鉱物の層間距離および粒子の配向性を評価した。

粘土鉱物を構成する最小単位はシート状の単位ユニットであり、これが層状に積み重なることで粘土粒子が形成される。粘土鉱物の中には構成元素のアルミニウムやケイ素が荷数の低い原子に置換(同形置換)されて、負の層電荷を帯びたものもあるが、このような粘土鉱物は層間に陽イオンなどを取り込み、電気的中性を保っている。

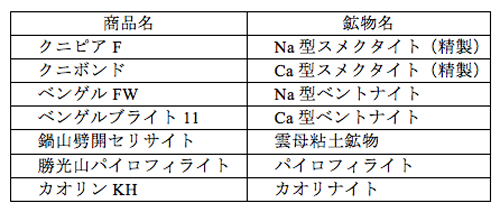

実験には表1に示す7種類の粘土試料を用いた。クニピアFおよびクニボンドはそれぞれナトリウムとカルシウムを層間陽イオンとして持つスメクタイトである。これらは層電荷が小さいため、加水に伴って層間に水分子を取り込み膨張する性質を持つ。また、これらの試料に関しては試料の純度を高めるため、鈴木らの方法[2]に従い精製を行った。ベンゲルブライト11,ベンゲルFWはそれぞれNa型スメクタイト,Ca型スメクタイトを主成分とするベントナイトであり、先の粘土試料とよく似た性質を持つ。鍋山劈開セリサイトは雲母粘土鉱物の一種であり、層電荷の発現位置が単位ユニットの表面付近であることから、層間に作用する力は比較的大きい。勝光山パイロフィライトは層電荷を持たず、層間に作用する力は弱いファンデルワールス力のみである。カオリンKHも層電荷を持たないが、層間は水素結合で結ばれている。

含水比の設定はコンシステンシー限界時の粘土粒子の挙動を詳しく見るため、塑性限界・液性限界付近では細かく行った。含水比wは土粒子の質量msと間隙に含まれる水の質量mwの比であり、式(1)で表される。

実験に用いたコンシステンシー限界値は、塑性限界試験・液性限界試験をそれぞれ5回ずつ行って求めた平均値である。塑性限界・液性限界付近では変化を詳しく調べるため、それぞれ塑性限界ゾーン・液性限界ゾーンを設け、含水比を細かく設定した。試料は含水比の増加に伴い、粘土から粘土と水の混合物になる。所定の含水比に調整した試料を試料セルに入れ、含水比が変化しないようにスライドガラスで封入した。このとき、試料充填率の違いやセル内部での応力の違いの影響を明らかにするため、固体の状態,塑性体の状態,液体の状態およびコンシステンシー限界に含水比調整した代表的試料に対して、充填率の異なる試料セルを3個ずつ作製し測定に供した。試料セルは35×35×2.25 mmの金属板の中心にφ10 mmの穴が開いたものを使用し、穴に試料を封入した。測定では試料セルはX線に対して金属板が垂直となるよう設置した。また、X線波長を0.83 Å,カメラ長を539.0 nm,露光時間3秒とし、小角〜広角までをイメージングプレート二次元検出器(リガク製R-AXIS)で測定した。

表1 測定試料

結果および考察:

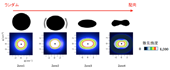

図1 X線散乱像(イメージングプレートで撮影した二次元イメージ)

図1に示すようなX線散乱像が得られる。本研究ではこの散乱像から(1)単位ユニットの層間距離と(2)粘土粒子の配向性の評価を行った。

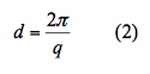

粘土鉱物の構造の周期性は散乱強度のピークとして散乱像上に反映される。そこで散乱像より横軸に散乱ベクトルの大きさq,縦軸に散乱強度IをとったI-qグラフを作成し、散乱強度のピーク位置に対応するqを読み取り、ラウエ条件(Laue conditions)より導かれる層間距離dと散乱ベクトルの大きさqの関係式(2)

から層間距離を求めた[3]。

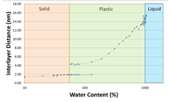

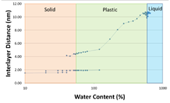

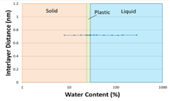

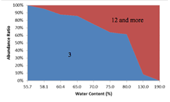

各試料の層間距離の変化を図2〜図8に示す。クニピアFは含水比の増加に伴って、層間距離が13-15 nm程度まで広がっていく。塑性限界付近までの含水領域において、層間距離は約0.3 nmずつ段階的な増加を示す。この距離は水分子を球体と仮定した時の直径にほぼ一致する。そこでこの層間距離の増加は、層間に形成された水分子層の1層から2層、さらに3層への増加を示している。さらに、層間距離が変化する際には二つの層間距離が共存していることも確認された。塑性限界直後には僅かではあるが水分子層約12層分に相当する層間距離が現れ、急激に層間距離が増加することが明らかになった。3層と12層以上が共存する含水比領域では、徐々に12層からの散乱強度が優勢となっていくことから、少しずつ層間距離が移行していくものと考えられる(図9)。その後、層間距離は単調に増加するが、液性限界手前の13-15 nm程度で収束し、液性限界付近になると、この散乱強度はほとんど測定されない。

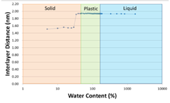

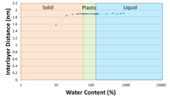

クニボンドは含水比が増加しても、層間距離がほぼ変化しないことを確認した。固体領域における含水比29-34%の間で、層間距離が水分子層2層から3層分に増加し、その後は一定である。

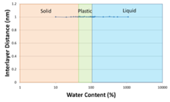

ベンゲルFWはクニピアFと同様に含水比の増加に伴って、層間距離が10-11 nm程度まで拡がる。固体領域では層間距離は水分子層2層から3層分に増加した。また、塑性体限界付近では水分子層約12層分に相当する層間距離が現れ、急激に層間距離が増加する。塑性体領域では含水比の増加に伴い層間距離は増加していき、11 nm手前でこの増加は頭打ちとなる。液体領域に入ると層間からの散乱強度を測定することができない。

ベンゲルブライト11ではクニボンドと同様に層間距離の変化は確認されない。固体領域における含水比10%から20%までの間で、層間距離は水分子層2層から3層分に増加するが、その後は液体領域まで変化しない。

鍋山劈開セリサイト,勝光山パイロフィライト,カオリンKHの層間距離はそれぞれ約1.0 nm,0.92 nm, 0.72 nmが測定され、これらは常に一定である。

図2 クニピアFの層間距離の変化 図3 クニボンドの層間距離の変化

図4 ベンゲルFWの層間距離の変化 図5 ベンゲルブライト11の層間距離の変化

図6 鍋山劈開セリサイトの層間距離の変化 図7 勝光山パイロフィライトの層間距離の変化

図8 カオリンKHの層間距離の変化 図9 ピーク高さによるクニピアFの水分子層3層と12層以上の

存在比の変化

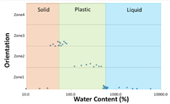

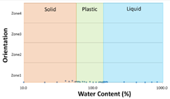

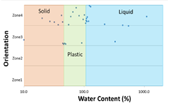

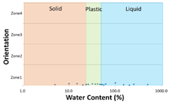

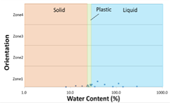

図10 X線散乱像の配向性によるZone区分

X線散乱像は粘土粒子の配向性に応じて、その形を変化させる。例えば、土粒子の配向性がランダムなほど等方的な形に、逆に土粒子の配向性が高まるほど異方的な形となる。本研究ではこのような散乱像の形状変化を図10のようにZone分けし、含水比の変化に伴う粘土粒子の配向性の変化を評価した。散乱像がZone1からZone4の形に近づくほど、異方性が高まり配向する。さらに同じZone 内では散乱像の楕円率によって配向の強弱を評価した。なお、試料充填率の違いやそれに伴う内部応力の影響については、同じ含水比での充填率の異なる試料の測定結果から有意な違いが認められなかったため、その影響は小さいと判断した。配向には粘土の粒子サイズの影響も考えられるが、既往の研究から同じ試料の粒子サイズが0.1 μmオーダー[4]に収まっていることから、粒子サイズの大小が配向の違いに影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。

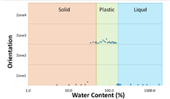

次に、各試料の配向性の変化を図11〜図17に示す。クニピアFは固体領域ではランダムな状態であるが、塑性限界付近で急激に配向し、その配向度はZone4に分類される。塑性体領域においてもZone2からZone3に分類され、その配向性を保つが、液性限界付近で急激にランダムな状態となり、液体領域においても常にランダムな状態にある。

図11 クニピアFの配向性の変化 図12 クニボンドの配向性の変化

図13 ベンゲルFWの配向性の変化 図14 ベンゲルブライト11の配向性の変化

図15 鍋山劈開セリサイトの配向性の変化 図16 勝光山パイロフィライト配向性の変化

図17 カオリンKHの配向性の変化

クニボンドはクニピアFと同様に固体,液体領域では常にランダムな配向性を示すが、塑性体領域においては常にZone3に分類される高い配向性を示した。

ベンゲルFWは含水比の変化に対してクニピアFとほぼ同様な配向性を示した。

ベンゲルブライト11,勝光山パイロフィライト,カオリンKHについては含水比の変化によらず、常にランダムな配向性を示した。

鍋山劈開セリサイトについては、その散乱像は常に異方的であり、配向性が高いと考えられるが、Zone分けが難しい非対称な形状のものも含まれるため、さらなる検討が必要である。

本研究では表1に示す7種類の粘土鉱物に対し、小角X線散乱法を用いることにより、単位ユニットの層間距離と粘土粒子の配向性の評価を行った。

クニピアFおよびベンゲルFWはその主成分がともにNa型スメクタイトであるため、その粘土粒子はよく似た挙動を示した。いずれの試料も塑性限界付近で層間距離が急激に広がるとともに、粒子の配向性も高まった。液性限界付近に近づくとそれまで単調に増加していた層間距離は10-15 nm程度で収束し散乱強度も弱まる。この時、配向もランダムになるため、液性限界付近で粘土粒子は単位ユニットまでばらばらになると考えられる。クニボンドおよびベンゲルブライト11はその主成分がともにCa型スメクタイトであるため、よく似た挙動を示した。固体領域において層間距離が水分子層の2層から3層分に拡がるが、その後は常に一定であった。鍋山劈開セリサイトは単位ユニットと層間陽イオンの間に作用する力が非常に強く層間に水分子を取り込まないため、層間距離は常に一定であった。一方、粘土粒子の配向性は常に高いため、粒子間に作用する力も強いと考えられる。勝光山パイロフィライトおよびカオリンKHはともに層電荷を持たないため水分子との反応性は小さく、層間距離は一定で、配向性は常にランダムであった。

Na型スメクタイトのクニピアFおよびCa型スメクタイトのクニボンドは塑性限界付近で粒子の配向が始まるが、これは粒子表面への吸着水の形成過程が影響していると考えられる。層間に大量の水を取り込むクニピアFに関してはさらにその傾向が強くなる。ここで、吸着水より外側の水は自由水とよばれ、拘束されることなく自由に挙動する。層電荷が小さく吸着水を形成しにくい粘土は与えた水のほとんどが自由水として振舞うため、流動性が増しやすく塑性体領域が狭いと考えられる。また、クニピアFに関しては塑性限界付近から水分子12層分に相当する層間距離になり、塑性体領域においても層間距離を大きく増加させることから、層間水も粘土の強度変化に関係している可能性がある。

今後の課題:

粘土鉱物の層間に含まれる水分子を直径0.28 nmの球体と仮定しているなど、層間の水分子の挙動についてまだ精度向上の余地がある。今後は、分子軌道法や分子動力学法によるシミュレーションにより原子間エネルギーなどを求め、スメクタイトにみられる水分子層の不連続的に増加する原因について明らかにしていきたい。

参考文献:

[1] 地盤工学会, 地盤材料試験の方法と解説, 丸善株式会社出版事業部, 53-78, (2009)

[2] 鈴木啓三, 高木慎介, 佐藤努, 米田哲朗, 高精製モンモリロナイトの調整とキャラクタリゼーション, 粘土科学, 46(3), 147-155, (2007)

[3] 松岡秀樹, 小角散乱の基礎, 日本結晶学会, 41, 213-226, (1999)

[4] 諸留章二, 河村雄行, X線小角散乱実験による様々な粘土‐水系の構造の解析, 粘土科学討論会講演要旨集, (52), 44-45, (2008)

ⒸJASRI

(Received: February 19, 2015; Early edition: November 30, 2015; Accepted: December 11, 2015; Published: January 25, 2016)