Volume4 No.1

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

コンプトン散乱測定による有機物の相転移の観測

Compton Scattering Observation for Organic Materials

a横浜国立大学, b(公財)高輝度光科学研究センター

aYokohama National University, bJASRI

- Abstract

-

アガロース水溶液のゾル/ゲル相転移における電子運動量の密度分布の変化をコンプトン散乱測定を用いて測定した。相転移が可逆的であることを利用して、ゾル状態とゲル状態の差、磁場で分子を配向させたゲルと無配向ゲルの差を特徴的な温度で測定し、差分コンプトンプロファイルから相転移による架橋密度の変化を捉えた。ゲル化によって低運動量の電子密度が低下し、磁場配向による運動量密度の差は加熱により消失した。含水量の多い有機物であるアガロースゲルの架橋構造の変化をコンプトン散乱測定によって評価できる可能性を示唆した。

キーワード: コンプトン散乱、アガロースゲル、相転移

背景と研究目的:

ゲルには室温付近で相転移する物質が多く存在し、相転移に応じてイオン結合や分子結合が生成消滅する。例えば、寒天やゼラチンの熱した水溶液を冷却すると、室温付近で粘度が急上昇し、寒天ゲルまたはゼラチンゼリーを生成する。このゾル/ゲル相転移は、水素結合による架橋密度が急激に増加したことによる液体-固体の相転移である。有機物のゾル/ゲル相転移は液体-固体の相転移のひとつであり、ハイブリッド蛍光体微粒子や太陽電池用波長変換フィルムなどの幅広い工業製品の製造プロセスに用いられている。このゾル/ゲル相転移について、特に水素結合が重要な役割をすると考えられる多くの物質について多様な研究が行われてきた。しかしながら、水素結合を検出する分光的手法の応用は高真空を必要とするなど限定的であるため、ゾル/ゲル相転移の量子レベルでの理解は進んでいない。

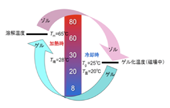

コンプトン散乱は空港のセキュリティゲートでプラスティック製の物質を監視するシステムに利用されるなど、軽元素を主成分とする有機物に敏感な、すなわち強い散乱強度を示す散乱現象として知られている。近年、液体(水、氷、水・エタノール混合水溶液)を対象にして水素結合の変化を捉えたコンプトンプロファイルや、氷の水素結合の共有結合性/イオン結合性の温度依存性などが相次いで報告された[1-3]。本研究で扱うアガロース(C12H18O9)nは2つのガラクトースの交代鎖を骨格とする多糖類で、分子量5~10万程度の高分子であり、そのゲルは95%以上が水の固体であり、コンプトン散乱測定の対象となり得る。アガロース水溶液は加熱/冷却によって可逆的にゾル/ゲル相転移を起こすことが知られている。図1に示したように、この相転移は温度ヒステリシスを伴うので、溶解温度とゲル化温度の範囲では同じ温度でもゲル状態とゾル状態の両方を取り得る。図2の上部に示したように、高温の水溶液中のアガロース分子は不定形なランダムコイルであるが、冷却に従い分子の疎水性が増加し水を排除するようにα-ヘリックスのらせん構造を経て、二重らせんのダブルへリックス構造となる。さらに冷却すると、水との接触面積を小さくするように水素結合によってドメイン(ダブルへリックスが同一方向に整列した集合体)を形成する。より低温のゲル化温度でドメイン間の水素結合による架橋が一気に発達してゲル化すると考えられている[4]。また、ドメインは比較的方向の揃った集合体であることから、大きな磁気異方性を有し、磁場で配向すると考えられている。さらに強磁場中で作製したゲルの分子が磁力線に垂直に配向するという光学測定結果の報告[5]を踏まえ、コンプトン散乱測定によってゲルの架橋構造に及ぼす温度や磁場の影響を追求した。

図1. 濃度3 wt.%アガロースゲルのヒステリシスを伴う相転移の様子。熱した水溶液(ゾル)は冷却に従い、25℃でゲル化する。さらに冷却すると20℃で曇ったゲルとなる。ゲルを加熱すると28℃の晴点を経て、65℃で溶解ゾル化する。

図2. 溶液中のアガロース分子の模式図。高温でのランダムコイルは冷却に伴いらせん構造となり、ゲル化温度以下ではドメイン間の水素結合架橋(・)が発達する。

実験:

溶存酸素を窒素バブリングにより除去して5℃に冷却した蒸留水を用いてアガロースL(和光純薬製)の2.9 wt%水溶液を調整し、加熱と冷却によるゾル/ゲル相転移を3回繰り返してゲルの均質化を図った。試料容器は、内径10 mmのアルミ製容器の底面と上面にそれぞれ50 μm厚のカプトンフィルムを接着し、カプトンフィルム窓間で光路長10 mmを確保した。これに熱したゾルを封入し、10 T水平磁場中で冷却してゲル化を行うことで配向ゲル[5,6]を作製し、実験に供した。BL08Wにおいて、試料セルを図3のように散乱角177°でHeチャンバー内にセットし、ペルチェ素子(FPH1-3102M, 4.4 W)と温度コントローラ(ダイトロン製、DPC-100)を用いて試料温度を8℃から80℃まで階段状に変化させて、同一試料のゲルまたはゾルについてそれぞれ3時間のコンプトン散乱測定を行った。さらにリファレンスとして蒸留水について同様の温度範囲で同様の測定を行った。

図3. Heチャンバー内にセットした試料セル。

入射エネルギー182.6 keVのX線ビームを左より入射し、ディテクターでカウントした。

結果および考察:

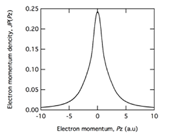

それぞれの測定において、得られたデータのフォトンカウントはピークにおいて3時間の測定で1300万カウントが蓄積されたことから、十分な精度が期待できる。データのチャンネルに相当する散乱光子エネルギーを運動量へ変換し、散乱強度のピーク面積を規格化した。具体的には、溶質の天然高分子のアガロースが分子数に広い分布を持つので電子数を1とし、電子運動量の分布範囲を±10 a.u.(1 a.u. =27.2 eV)と仮定して規格化し、コンプトンプロファイルを得た。本実験系のような液体のコンプトンプロファイルは多結晶体に対するプロファイルと同様に、運動量0で左右対称になることが知られているので、得られたプロファイルを折り返して平均化することで精度を上げた。図4は30℃と60℃におけるゲルのコンプトンプロファイルを例示した。運動量Pzが0±2 a.u.の範囲の電子数密度が高く、これらの電子は結合に関与する外殻電子に対応することが知られている。それぞれの温度で水、ゲルのプロファイルはいずれも同じような外形を示した。これは試料の97%が水であることによると考えられる。異なる温度でのコンプトンプロファイルの直接比較では、図4に示した例ではピークにおいて約0.1%の差が認められた。この差について以下に差分プロファイルを用いて考察する。

図4. ゲルのコンプトンプロファイルの例。

30℃と60℃のカーブが描かれており、両者は一致するように見えるが、ピークにおいて0.1%ほどの差がある。

次に、温度履歴の異なる試料について同じ温度で得られたコンプトンプロファイル同士の差分である差分プロファイルを図5に示した。上段(a)(b)(c)は60℃での、下段(d)(e)(f)は30℃での差分プロファイルであり、いずれの差分プロファイルも、外殻電子の寄与が大きい低運動量の電子密度が変化した。ゲルと水の差分プロファイルを図5(a)に示した。水の3%がアガロースに置き換わることによる生じた差分であるが、ともに電子数を1で規格化したプロファイル同士の差分であるので、物理的な意味はない。しかしながら、この差分は少量のアガロースが、原子種の違いとしては炭素がもたらしたものであるから、同一物質のゲルやゾル同士の差分はこれよりかなり小さいと考えられる。

図5. 差分コンプトンプロファイル

30℃で測定したゾルとゲルの差分プロファイル(d), (f)には、低運動量の0±1 a.u.の範囲で電子密度差に小さなピークが認められた。このピークは60℃へ加熱すると(c)のように幅が狭く、高さが低くなる傾向を示した。水素結合が同様の電子運動量領域で観察されていること[2]を踏まえて、このピークの減少はゲルの水素結合による架橋密度が加熱により低下したことを反映したと考えられる。ゲルがゾルに溶解する温度が65℃であることから、60℃まで加熱することでゲルの弾性が弱まり、すなわち架橋密度が低下する様子を捉えたと考えられる。

(d)と(f)はともに30℃でのゾルとゲルの差分プロファイルであるが、(d)は10 T磁場中で作製した配向ゲル、(f)は無配向のランダムゲルである。2つのゲルの30℃での差分プロファイル(e)で認められた差が、60℃に加熱すると(b)のように減少した。溶解温度直前まで加熱することで架橋の異方性が低減され、ランダムゲル構造への変化の過程を捉えたと考えられる。

以上のように、本研究では、温度や磁場による架橋構造の変化、すなわち水素結合密度の変化をコンプトン散乱測定から追求した結果、コンプトンプロファイルの変化をゲル化モデルに対応させて説明することに成功した。

今後の課題:

ゾル/ゲル相転移における水素結合の変化に関する知見を得ることを目的として、有機物の相転移に対するコンプトン散乱測定を行った。コンプトン散乱は水素結合を検出できるので、SPring-8の高強度、高エネルギーのX線を利用した高分解能計測システムを用いれば、有機物の相転移におけるコンプトン散乱X線のラインシェイプ(プロファイル)の変化を高精度で測定できると考えられる。有機物の相転移に対する新しい分析手法が確立されれば、工業分野への展開など新たな波及効果が期待される。

本実験においてコンプトンプロファイルは、液体や多結晶と同じく運動量0で左右対称になるべきだと考えたが、一部のプロファイルでは誤差以上の非対称性が認められた。この非対称性が本質的であるかは不明であるが、鮭のDNAで作製したゲルのコンプトンプロファイルにも非対称性が報告されており、1次元直鎖構造による電子構造の異方性に起因すると考えられている[7]。

ゲルの相転移に関する研究は実験責任者のグループが研究しているテーマであり、磁場中での測定や粘弾性、複屈折測定などを行っている。将来的にはこれらの測定とコンプトン散乱測定をin situで組み合わせ、マクロな物理量とナノ・レベルの構造(水素結合)の相関についての研究へと発展できる可能性がある。

参考文献:

[1] E. D. Isaacs, A. Shukla, P. M. Platzman, D. R. Hamann, B. Barbiellini and C. A. Tulk, Phys. Rev. Lett. 82, 600 (1999).

[2] K. Nygård, M. Hakala, S. Manninen, M. Itou, Y. Sakurai and K. Hämäläinen, Phys. Rev. Lett. 99,197401 (2007).

[3] I. Juurinen, K. Nakahara, N. Ando, T. Nishiumi, H. Seta, N. Yoshida, T. Morinaga, M. Itou, T.Ninomiya, Y. Sakurai, E. Salonen, K. Nordlund, K. Hämäläinen and M. Hakala, Phys. Rev. Lett. 107,197401 (2011).

[4] A. Hayashi, K. Kinoshita and M. Kuwano, Polymer J. 9, 219 (1977).

[5] I. Yamamoto, S. Saito, T. Makino, M. Yamaguchi and T. Takamasu, Sci. Technol. Adv. Mat. 7,322-326, (2006).

[6] I. Yamamoto, S. Ozawa, T. Makino, M. Yamaguchi and T. Takamasu, Sci. Technol. Adv. Mat. 9,024214 (2008).

[7] R. Matsukura, H. Sakurai, N. Shiotani, T. Kurachi, T. Dobashi, Y. Minamisawa, T. Yamamoto and H.Kawata, Photon Factry Activity Rep. 24/B, 97 (2007).

ⒸJASRI

(Received: July 13, 2015; Early edition: October 26, 2015; Accepted: December 11, 2015; Published: January 25, 2016)