Volume3 No.2

SPring-8 Section B: Industrial Application Report

FeNi合金の結晶構造の合成手法依存性

Synthetic Technique Dependency in Crystal Structure of FeNi Alloy Particle

a(株)デンソー, b東北大学, c(公財)高輝度光科学研究センター

aDENSO CORPORATION, bTohoku Univ., cJASRI

- Abstract

-

レアアースフリー磁石として期待されるL10型FeNi合金の人工合成に取り組んでいる。これまでに前駆体の塩化物を還元する手法を検討してきたが、組成がニッケル(Ni)リッチになってしまう問題があった。そこで、組成が制御された不規則なA1型FeNi合金を窒化‐脱窒化することで規則化する新たな手法を提案して取り組んでいる。今回、これら2つの合成法で得られた合金の結晶構造の比較を試みた。従来法では非常に多くのスピネル型フェライトが存在するのに対して、新手法では不純物が少ないことが分かった。両者には共通する不明な回折線が複数見られたが、物質を特定できなかった。

キーワード: レアアースフリー、磁石、L10、FeNi、規則化、窒化、脱窒化

背景と研究目的:

自動車用高性能モーターとしてネオジム磁石が用いられているが、自動車環境における耐熱性を確保するためディスプロシウムなど重希土類元素が添加されている。重希土類元素は地球上で偏在しており、特定の地域から大部分が産出する。そのため、コストや安定供給の面で問題がある。このような問題がなく、より低コストでレアアースを含まない磁石としてL10型FeNiの合成に取り組んでいる。

L10型FeNiは理論的に100°C以上でネオジム磁石に相当する保磁力が期待され、320°Cの相転移温度以上のキュリー点を有する。我々はこれまでにFeとNiを含む複合塩化物を水素化カルシウムを使って固相還元する“塩化物固相化学還元法”でFeNi合金としては非常に大きい700 Oe程度の保磁力を有する合金粉末を得ているが、理論的に期待される保磁力に対してはまだ1桁以上の乖離がある。これまでの研究から保磁力が上がらない主な要因のひとつはFe組成が40%以下であることが分かってきた[1]。これを解決し得る手法として新たに不規則なA1型FeNi合金に窒素を作用させて、Fe、Niとの化学親和力の差を利用して規則化することを考案した。今回、このような手法で合成する際の変化と従来法で合成されたL10型FeNiを含有すると考えられる試料との結晶構造を比較することを目的とする。

実験:

原料となるA1型試料は熱プラズマ法で得られた粒径100 nm以下のナノ粒子を用いた。窒化処理は350°Cのアンモニア気流中で行い、続いて300°Cの水素気流中で脱窒素を行った。評価試料は原料、窒化後、脱窒化後の3試料を準備した。また、比較用として従来法である塩化物還元法[1]により合成した試料を準備した。試料は0.3 mmφのリンデマンガラス製キャピラリーに封入して測定をBL19B2の大型デバイシェラーカメラを用いて実施した。

当初は異常散乱が期待できる7.1 keV近傍で複数エネルギーによって評価する予定であったが、光学調整が不調で以前評価した時に比べて2桁ほどビームが弱かったため、31 keVで評価を行った。光学調整に延べ10時間程度を要した。標準試料としてCeO2を用い、波長の校正を行った。測定波長は0.398 Åであった。露光時間は5 minの予備測定を行い、イメージングプレートが飽和しないよう100 minに設定した。この条件でバックグラウンドのゆらぎは最強線に対して0.01%のオーダであり、超格子の異常散乱の無い場合の超格子回折の0.3%( (001)回折/(011)回折 )より十分小さかったため、超格子の測定が可能と判断して実験を実施した。

結果および考察:

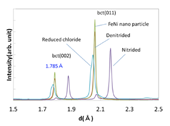

図1に測定結果を示す。従来法である塩化物固相化学還元法で得られた試料では明確にd値が小さい方へシフトしており、回折線も複数のピークが重なった形になっている。ベガード則よりfccのFeNi合金結晶ではNi組成とd値には負の相関があるため、Niリッチな相が複数存在していることが示唆される。一方、窒化‐脱窒化法の試料は窒化前後のd値は一致しており、窒素の挿入‐脱離が可逆的に起こっていることが分かる。

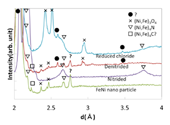

図2にd値が2~4 Åの範囲の拡大図を示す。細かい回折線が見られるが大部分は酸化物、窒化物の回折であると考えられる。スピネル型の酸化物((Ni,Fe)3O4:以下、酸化物)に関しては従来法の試料で顕著に見られた。従来法では合成後の洗浄が必須のため、この際に生成している可能性がある。窒化‐脱窒化法においても酸化物は存在しているが非常に少なく、また格子が小さくなっている。合金の表面に酸化物が薄く存在しており、圧縮応力が働いていると考えられる。その他、窒化物や炭化物と考えられる回折も存在していた。脱窒化した試料では3.47 Å、2.59 Åに回折線が存在する。これは存在し得るFeとNiの酸化物、水酸化物、窒化物、炭化物、水素化物の回折には該当しない。L10型FeNiの超格子回折は3.58 Å、2.53 Åであり、これとは2~3%ずれている。これらの回折線は体心正方晶でいうと、それぞれ(001)と(100)回折に相当するが、例えば窒化‐脱窒化法の試料の(002)回折は1.79 Åであり、3.47/2=1.74 Åに一致しない。従って、前述の2本の回折線は超格子回折ではないと判断される。この2本の回折線は従来法の試料でも見られることは興味深い。この回折の物質同定には手法を含めさらなる検討を要する。

図1 基本反射の測定結果

体心正方晶基準で(011)と(002)に相当する回折線の結果で、窒化‐脱窒化試料では可逆的に窒素が出入りしていることが分かる。

図2 長周期反射の測定結果

多くの細かい回折が見られるが、多くは酸化物、窒化物や炭化物のものと考えられるが、特定できない回折が存在する。

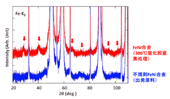

図3 ラボ機で測定された窒化‐脱窒化試料の超格子回折

矢印は超格子に由来する回折線の位置を示している。ややS/N比は悪いものの高次においても回折線の位置に回折が見られる。

今回評価した窒化‐脱窒化法による試料は図3に示すようにラボ機(Rigaku製Smart Lab 線源Fe-Kβ)では再現性良く超格子回折が観測された試料である。しかし、今回の31 keVの測定では観測されなかった。両者には異常散乱の有無、試料量の違い、反射と透過の違いがある。現在ガラスキャピラリーの影響を疑っている。今回使用しているリンデマンガラス製キャピラリーはバックグラウンドは比較的小さいものの、超格子回折が観測される低角にブロードな回折がある。超格子回折は100%の超格子であっても最強線の数%程度しか強度がないため、キャピラリーのバックグラウンドに隠れてしまっている可能性がある。今後この影響については検討を行う予定である。

今後の課題:

超格子の評価方法について測定系に関する考察、他の手法、例えば中性子回折の併用などを考えていく必要がある。

謝辞:

本研究は経産省、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)未来開拓研究プロジェクト「次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発」の委託業務で実施しました。

参考文献:

[1] Y. Hayashi et al., J. Magn. Soc. Jpn., 37, 198 (2013).

ⒸJASRI

(Received: May 7, 2015; Early edition: June 22, 2015; Accepted: June 29, 2015; Published: July 21, 2015)