Volume3 No.1

Section C : Technical Report

BL35XU(高分解能非弾性散乱)の現状(2014)

Present Status of BL35XU (2014)

(公財)高輝度光科学研究センター・利用研究促進部門・構造物性Ⅱグループ

Materials Structure Group II, Research & Utilization Division, JASRI

- Abstract

-

BL35XUは短周期リニアアンジュレータを光源としたビームラインで、主として高分解能非弾性X線散乱実験に使用されている。2013年度までに得られた主な高度化による成果は、これまでユーザー実験に供されなかった1 meV分解能測定の安定化、及び微弱フォノン励起の観測である。最終節では、インハウス課題の成果の中から、非弾性散乱分光器の高分解能化と鉄系超伝導体の試験研究について報告する。

キーワード:meV及びsub-meV分解能、X線光学、微弱フォノン励起の観測

I.基本性能と実験装置

BL35XUはmeV領域の原子ダイナミクスを測定するために特化されている[1]。光源はSPring-8標準型よりも短周期アンジュレータ(磁場周期:20 mm、周期数:225、長さ4.5 m)であり、基本波で14.4 keVから26 keVをカバーしている。このエネルギー領域はmeV分解能での非弾性散乱測定に使用するSiの特別な反射面に対応している。ビームラインの二結晶分光器はSPring-8標準型を使用し、さらに複数の光学素子を配置することでX線のバンド幅を低減し、集光したX線を試料に照射する仕様になっている。ビームラインの概略を図1に、通常の非弾性X線散乱に使用する測定条件を表1に示す。

図1 BL35XUの概要

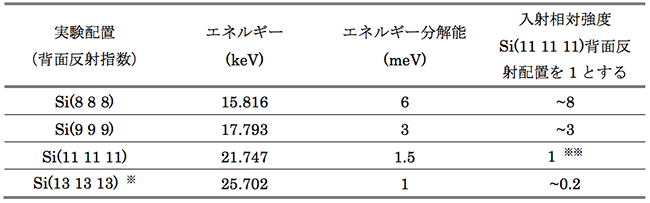

表1 BL35XUで可能な非弾性X線散乱スペクトルの測定条件

※ 詳細については後述のⅢ-2に記載

※※ 約1010 photon / secに相当

BL35XUでは、通常、2種類の集光光学系を使用している。一つは試料位置から10 m上流に配置された湾曲させた円筒型ミラーでX線ビームを直径約0.1 mm(最も良い時で、50×70 µm2)まで集光している。このビーム径は分光器のエネルギー分解能に影響しない大きさであり、実験上の移行運動量分解能を考慮した場合でも十分な大きさである。また、必要に応じて、円筒型ミラーに1対のKBミラーを組み合わせることで20 µm未満のビーム径も達成可能である。しかしながら、その場合には40~50%の強度減衰が生じる。また、KBミラーを使用することでビームの発散が大きくなるため、不規則系物質で行われる実験のような高い移行運動量分解能が必要な実験には適していない。

II.利用状況

BL35XUの実験は試料のタイプやサイズ、環境、さらには移行運動量やエネルギー分解能で分類することができる。試料のタイプとしては、方位依存性を必要する単結晶、試料をマウントする方位を気にする必要のない粉末試料や不規則系の試料に分類される。試料のサイズについては、KBミラーを必要とするかどうかで分類される。試料環境については、ビームラインに常備された種々のクライオスタットによって、ヘリウム循環式では7-300 K、ヘリウム循環式広温度域型では10-800 K、さらにヘリウム・フロー型では3-300 Kまでの温度を達成することが可能である。また、高圧下の実験についてはユーザー持込の装置によって、ダイアモンド・アンビル・セルやガス加圧によって250 GPaまでの圧力が達成され、それぞれの圧力下でレーザー加熱を用いて3000 Kまで、抵抗加熱を用いて1500 Kまでの温度が達成されている。移行運動量に関しては、1-5 nm-1から100 nm-1までの測定が可能であり、エネルギー分解能は1~6 meVを選ぶことができる。結果として、それぞれの実験は全く異なった実験配置となっており、試料周りの特殊な環境、例えばダイアモンド・アンビル・セルを用いたレーザー加熱やガス加圧型セルなどの実験では、その環境が必要なユーザー・グループがほとんどの部分を準備している。一方で、ビームラインの光学系に関わる部分については、そのほとんどをビームライン担当者が対応している。光学系の変更には、使用する光学系によって異なるが、8時間から36時間程度の時間を要するため、ビームラインの光学系はいくつかのユーザー実験が連続して同じものを使用することがある。光学調整の時間には一般的なビームラインの動作確認が含まれており、これらの作業が留保ビームタイムの約半分を占めている。

図2 全課題に対する(a)実験配置の割合、(b)研究分野の割合、(c) 課題種の割合。

III.高度化の実施内容と成果

留保ビームタイムの大半は、前述のように光学系の変更に利用されているが、それ以外にも、光学系の調整(アナライザー配置や短周期リニアアンジュレータの調整などで、これらの調整の結果は現在の全ての実験に反映されている)やKBミラー集光系の立ち上げに使われている。これら立ち上げ・調整のいくつかについてはすでに論文報告を行っている。具体的には、アナライザー配置[2]、 KBミラーの立ち上げ[3]、将来使う可能性のある別の集光系の立ち上げ[4]について報告している。

Ⅲ-1.1 meV分解能実現に向けて(インハウス課題:2012B1957、2013A1273、2013A1895)

いくつかの実験ではより高いエネルギー分解能を必要とされている。しかし、分解能をあげることにより、バンド幅の減少による効果に加えて、光学系の効率の低下や高エネルギー領域での挿入光源からの香料の低下、さらには分光器の安定性への要求が増大するために、一般的には困難を伴う。さらには、エネルギー分解能はその大部分が2θアーム系に起因する幾何的配置によっても一定の影響を受けるため、既存の測定系である値以上に分解能を向上させていくことは難しい。しかし、高分解能の実験配置は、例えば振動モードの線幅の評価、近接したモードの評価、ガラスなど無秩序系の観察などの事例で役立つと考えられる。BL35XUでアンジュレータの周期が変更されたこともあり、meVやsub-meVの分解能をもった実験配置への必要性が増している。

表1に示した実験配置のうちSi(8 8 8)、Si(9 9 9)、Si(11 11 11)については、ビームラインの完成以降、多くのユーザー実験に供されてきた。一方、ここで述べる1 meVのエネルギー分解能が実現できる実験配置Si(13 13 13)は、光学系の安定性及び入射強度の問題等のために、これまでほとんどユーザー実験に供されてこなかった。本課題は、安定な1 meV分解能測定を実現することで、これまでBL35XUでは観測困難であったスペクトル線幅の変化や低エネルギーの励起の観測を可能にし、新規ユーザー及び分野の開拓を目指すものである。

本課題では、ビームの高さ変更及び背面反射結晶への熱負荷低減のために、配置された前置光学素子をSi(13 13 13)配置用に新たに製作した。今回は、Si(400)反射(6.5°非対称反射)結晶2枚を 図3のように背面反射結晶の前置光学素子として導入した。分解能の測定には、通常ビームラインの分解能測定にも使用している2 mm 厚のPMMAを使用し、背面反射結晶の温度を変化させることによってエネルギー走査を行った。

図3 Si(13 13 13) 背面反射用光学の実験配置

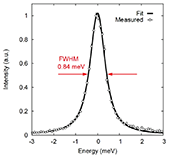

新たに非対称角 6.5°オフセット結晶を導入した結果、ビーム強度の安定化が達成できた。エネルギー分解能は、アナライザー結晶そのものの性能、配置位置にも左右されるが、最も良いものは、図4に示すようにΔE = 0.84 meV(FWHM) であった。エネルギー分解能はアナライザー結晶そのものの特性や幾何学的配置に依存するため、BL35XUに設置されている全12個のアナライザーのうち、1 meV分解能(FWHM)を達成できたアナライザーは、5個であった(0.95 meV以下:1個、0.95〜1.04 meV:4個)。現在1 meVのエネルギー分解能で、安定した非弾性X線散乱のユーザー実験が可能となっている。また、分光結晶の変更や調整には他の実験配置への変更と同程度である半日程度の時間を要する。

図4 Si(13 13 13) 背面反射を用いたエネルギー分解能の測定結果

強度を犠牲にした実験配置であるため、その使用には注意が必要であるが、実際に単結晶中の準弾性散乱の幅を測定するためのユーザー実験として一度使われた。

本インハウス課題(3件)は、それぞれ既存実験配置を使用した場合の評価(2012B1957)、オフセット結晶の変更(2013B1273)、安定性の評価と再現性の確認(2013A1895)を行うために利用した。本インハウス課題は石川大介、筒井智嗣、内山裕士、バロン・アルフレッドで実施した。

Ⅲ-2.鉄系超伝導体1111系化合物における酸素モードの観測(インハウス課題:2012A1838)

この課題は、1111系と呼ばれる鉄系超伝導体、特にPrFeAsOにおける酸素の振動モードの観測がどの程度困難かを評価するための試験研究である。一般的に、多くの実験で低いエネルギー領域で観測されるPr、FeやAs原子の振動は調べられてきたが、限りなく純粋な酸素の振動モードは調べられてこなかった。この理由は酸素の散乱能が比較的低いため、特に散乱能が高いが吸収も大きなPr、AsやFe原子が存在する下では観測することが困難である。また、酸素の振動モードのエネルギーが高いことも散乱強度を低減させている(高エネルギーということは原子の動きが小さいことを表している)。以前の測定では、一般的に使われる比較的高分解能である1.5 meVのエネルギー分解能で3から6時間かけて3回のスキャンを行って低エネルギーにあるPr、FeやAs原子の振動モードを測定したが、酸素の振動モードは観測できなかった。ここでは、2日間の時間を使って従来行ってきた1.5 meVの実験配置に比べて強度の強い3 meVのエネルギー分解能の実験配置を利用して純粋な酸素の振動モードが調べられるかどうかを明らかにすることを試みた。

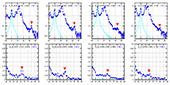

主要な実験結果を図5に示す。酸素の振動モードは16時間の測定で十分に観測できた(この時間は高分解能で低エネルギーの振動モードを調べた時に必要な時間の3から5倍に相当する)。観測した振動モードが理論計算に大体一致し、そのモードの観測が比較的長い測定時間を必要であることを考慮すれば、更なる実験が必要である。

図5 PrFeAsOの室温におけるフォノン・モード(上:対数表示、下:線形表示)。酸素モードの位置は▼で示す。横軸はmeV単位の移行エネルギー。測定に要した時間は16時間であり、そのほとんどの時間(10時間以上)は酸素モード近傍のスキャンに費やした。

本インハウス課題は、バロン・アルフレッド、内山裕士、筒井智嗣で実施した。また、文献[5]の著者の方々にも本課題に関与いただいた。

参考文献

[1] http://www.spring8.or.jp/wkg/BL35XU/instrument/lang/INS-0000000514/instrument_summary_view。より詳細については、http://bl35www.spring8.or.jp。

[2] A. Q. R. Baron, et al., J. Phys. Chem. Solids 69, 3100 (2008).

[3] D. Ishikawa, et al., Proc. SPIE 8848, 88480F (2013).

[4] H. Fukui, et al., J. Synch. Rad. 20, 591 (2013).

[5] T. Fukuda, et al., Phys. Rev. B 84 064504 (2011).

ⒸJASRI

(Received: September 22, 2014; Early edition: November 28, 2014; Accepted: January 16, 2015; Published: February 10, 2015)