Volume3 No.1

Section C : Technical Report

BL25SU(軟X線固体分光ビームライン)の現状(2014)

Present Status of BL25SU (2014)

a(公財)高輝度光科学研究センター・利用研究促進部門・分光物性Ⅱグループ、b同・利用研究促進部門・応用分光物性グループ、c同・制御・情報部門・機器制御グループ、d同・光源・光学系部門・光学系グループ

aSpectroscopy GroupⅡ, Research & Utilization Division, JASRI, bHard X-ray Spectroscopy Group, Research & Utilization Division, JASRI, cEquipment Control Group, Controls and Computing Division, JASRI, dOptics Group, Light Source and Optics Division, JASRI

- Abstract

-

BL25SUは、高速の円偏光スイッチングを実現するツインヘリカルアンジュレータを光源とする軟X線ビームラインである。建設当時、世界最高クラスのエネルギー分解能を特徴として、1998年の供用開始から軟X線吸収分光や光電子分光による固体物性研究で成果を挙げてきた。他に二次元光電子分光、X線磁気円二色性分光、光電子顕微鏡を利用した課題が実施され、2013年までに約350報の原著論文が出版された。一方、2012年度からスタートした文部科学省・元素戦略プロジェクト(研究拠点形成型)において、軟X線ナノビームを利用したピンポイント磁気解析が必須とされたことをはじめ、より先端的な研究ニーズに応えるために2013年末よりビームライン全体の大規模な改造を実施し、ナノおよびマイクロビームの利用基盤が整備された。本報告では、改造後のビームライン概要、および改造前に実施した計測技術開発について示す。

キーワード:円偏光軟X線、軟X線分光、電子・磁気状態

I.基本性能と実験装置

BL25SUは、光源であるツインヘリカルアンジュレータ[1,2]により生成される円偏光軟X線を利用するビームラインである[3]。ツインヘリカルアンジュレータは、2台のヘリカルアンジュレータと、バンプ電子軌道を形成するためのキッカー電磁石で構成されており、バンプ軌道を2つのアンジュレータの間で切り替えることによって円偏光のヘリシティーを高速で反転する(現在、0.1、1、10 Hzでの利用が可能)。この機構はX線磁気円二色性(XMCD: X-ray Magnetic Circular Dichroism)測定や光電子顕微鏡(PEEM: Photoemission Electron Microscopy)観察などの磁性研究に不可欠な技術となっているほか、二次元光電子分光(2D-PES: Two-Dimensional Photoelectron Spectroscopy)装置を用いた光電子回折実験において光電子放出原子位置を三次元的に決定する研究に利用されている。

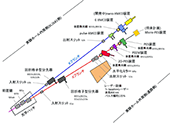

2013年末のビームライン改造では、光源のツインヘリカルアンジュレータを継続利用するとともに、各実験装置についても新しいビームラインに対応するための軽微な改造を行って継続利用することとした。ビームライン改造による主な改善点は、これまで前置縦集光鏡によるビーム跳ね上げによって実験装置が床面から高さ1.9 mのデッキ上に設置されていたために問題となっていた振動の解消である。改造後のビームラインでは、ナノビームやマイクロビームなどの集光軟X線ビームを利用するために、すべての実験装置を床上に配置した。ビームライン改造では、元素戦略プロジェクトに対応するために、ビーム径φ100 nm以下の軟X線集光ビームを利用するナノビームブランチ(Bブランチ)と、従来の実験をより高度に実施するために、数 µm~数100 µmのビームを利用するマイクロビームブランチ(Aブランチ)の2ブランチを設置した。実験ステーションで利用するX線ビーム性能の設計値は表1に示す通りである。Aブランチでは従来通り、主に高エネルギー分解能(E/ΔE > 10,000)を重視した設計である。一方、BブランチはAブランチに比べてエネルギー分解能で劣るが、出射スリットからのビーム発散を極力抑えることを重視した設計である。これは、集光光学系の縮小比を大きく採るために出射スリットから離れた位置に設置するフレネルゾーンプレート(FZP: Fresnel Zone Plate)において、その有効径(通常φ0.3 mm以下)上に照射する光子密度を高めることを目的としている。図1に、光学系と実験ステーションのレイアウトを示した。ここで、各ブランチは、前置鏡の切り替えによる排他選択方式で利用する。改造後のビームラインでは、各実験装置に専用の後置集光鏡を配置したことで、2D-PES、光電子分光(PES: PhotoEmission Spectroscopy)、PEEM、電磁石式XMCD(E-XMCD: Electromagnet-type XMCD)の各装置での実験において、試料上でのビーム照射面積が10~100 µm程度に縮小し、より微小な試料・視野に対応できるようになった[4]。Bブランチ最下流では、FZPを用いた集光により、ビーム径がφ100 nm以下の軟X線集光ビームを利用するナノXMCD (nano-XMCD)装置の開発を進めている。

(ビームライン詳細URL:

http://www.spring8.or.jp/wkg/BL25SU/instrument/lang/INS-0000000489/instrument_summary_view)

各ブランチの実験装置は以下の通りである。

【Aブランチ(マイクロビームブランチ)】

(1)2D-PES装置

(2)PEEM装置

(3)PES装置

【Bブランチ(ナノビームブランチ)】

(1)パルス強磁場電磁石を用いたX線磁気円二色性分光装置(pulse-XMCD)

(2)E-XMCD装置

(3)nano-XMCD装置

表1 試料位置での軟X線ビーム性能(設計値)

| エネルギー領域 | 0.12 ~ 2.0 keV | 0.2 ~ 2.0 keV |

| エネルギー分解能 | E/ΔE > 10,000 | E/ΔE > 3,000 |

| フラックス | ~1011 photons/s | ~1012 photons/s (ナノビーム:~109 photons/s) |

| ビームサイズ | 10 ~ 100 µm FWHM (装置・条件により異なる) | ・10 ~ 300 µm FWHM (装置・条件により異なる) ・φ100 nm(nano-XMCD) |

Aブランチには、マイクロ集光ビームを利用した微小試料・局所領域の軟X線分光を展開するため、上流より2D-PES、PEEM、PESの各装置を設置した。2D-PES装置では、光電子ホログラフィー(回折)による局所原子配列の立体構造解析などを行う。従来から行っている表面の原子配列の研究に加え、材料中のドーパント周辺の原子配列、触媒の反応中心の原子配列、層状物質(グラフェンなど)の原子配列などに対する研究への応用を目指す。PEEM装置は、光電効果による放出電子を拡大投影する顕微鏡で、特にXMCDを組み合わせた磁区観測やパルスレーザー等を励起源とした時間分解(ポンプ・プローブ)計測などに利用する。2013年度はレーザー出力と照射位置を安定化する装置の導入と軟X線ビームライン用メカニカルチョッパーの開発に着手した(詳細はⅢ.(2)を参照のこと)。PES装置では、高エネルギー分解能での角度分解光電子分光(ARPES: Angle-Resolved PhotoEmission Spectroscopy)によるバンド構造解析が可能である。本装置はAブランチ最下流の第3ステーションに設置することにより1/11のビーム縮小率を得た。ビームの微小化により100 µm程度の微小単結晶試料のARPES測定が可能となる見込みである(詳細はⅢ.(1)を参照のこと)。

Bブランチでは、3種のXMCD装置を用いた元素選択的な磁性研究を展開する。E-XMCD装置では、ビームサイズが改造前の約 300 µm × 300 µm から縦 15 µm × 横80 µm程度となり、微小試料の測定が可能になるため、実験装置の振動を低減するために測定チャンバー用のターボ分子ポンプを低振動型(エドワーズ製:STP-L451)に交換した。pulse-XMCD装置は、パルス強磁場下でXMCD測定を可能とするものである。東北大学金属材料研究所との共同開発の下、JASRIのGIGNOプロジェクト(2008年度)により最大21 Tまでの測定に成功、その後の継続的な開発により、最大40 Tのパルス磁場が利用可能となり、磁場誘起価数転移物質Eu(Rh0.7Ir0.3)2Si2の超強磁場中の磁化状態の観測に成功した。今後の利用研究としては、薄膜ハード磁性材料の異方性磁界の決定や量子磁性体の磁化解析などに寄与するものと期待される。この装置を利用する実験では、パルス磁場の継続時間に効率良く吸収測定を行うために、軟X線ビームフラックスが重要である。そこで、ビームライン改造後のpulse-XMCD装置は、S2bスリットから出射された軟X線ビームがフラックスを損失することなく試料に照射可能な位置に設置した。

一方、Bブランチの最下流では、半値全幅(FWHM: Full Width at Half Maximum)φ100 nmのナノビームを利用するnano-XMCD装置の立ち上げを進めている。この装置では、永久磁石材料の結晶内や粒界での領域選択的なX線吸収分光(XAS: X-ray Absorption Spectroscopy)やXMCD測定、そして元素マッピングや磁区観測などの解析を通じて、高性能かつ省資源の新規磁石材料の創成基盤構築を目指す。2013年度には石定盤を備えた精密架台に測定用超高真空チャンバーと4軸試料マニピュレーター、ターボ分子ポンプ等の排気ユニットの組み付けを行い、初期真空立ち上げを完了した。

図1 改造後のBL25SUレイアウト[4]。Mはミラー、Gは回折格子、Sはスリットを表す。各光学コンポーネントの添字a, bは、ぞれぞれA, Bブランチ用のコンポーネントであることを示す。

Ⅱ.2013年度(改造前)の利用状況

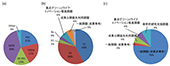

2013A期は16課題(計186シフト)、2013B期は17課題(159シフト)の計35課題が実施された。以下に、課題数に基づく統計を述べる。採択率は、2013A期、2013B期でそれぞれ、59.3%、73.9%であった。図2(a)に、2013年度の全課題における各実験手法の利用分布を示す(MCDについては、E-XMCDとpulse-XMCDの両装置の利用シフトを合算している)。本ビームラインでは利用装置ごとの採択枠を設けていないものの、概ねバランスのとれた利用状況となっていることが分かる。また、最近5年間で、各実験手法の利用割合に大きな変化はない。図2(b)には全課題に対する採択分科会の割合を示している。S1分科(固体電子分光物性、赤外物性、PEEM)が14課題と最も多く、次いでXMCDとPEEMの一部で申請されたS3分科(MCD(軟X線、硬X線))が12課題となった。その他、ごく一部であるがXa分科(XAFS)、D1分科(散乱・回折)での採択課題もある。図2(c)に全課題に対する課題種の割合を示す。成果非専有での一般課題の割合が76%を占めており最も多い。産業利用関連の課題はなく学術的利用のウエイトが大きいが、一方で成果公開優先利用課題と成果専有型の一般課題が約10%程度使用されている。重点グリーン/ライフ・イノベーション推進課題は特に磁性・電子状態研究において関連が深いため一定の割合で採択されており、2013年度の実績は6%(2件)となっている。萌芽的研究支援課題も9%(3件)を占めており、大学院学生による主体的な研究提案の間口も十分に開いている。このうち1件の課題責任者が第5回SPring-8萌芽的研究アワードを受賞する成果を挙げている[5]。2013年度に出版された査読付き論文の登録数は、2014年4月1日時点で22件であり、最近5年間の平均とほぼ同数となっている[6]。

図2 2013年度実施課題に対する(a)各装置の利用の割合、(b)採択分科会の割合、(c)課題種の割合(課題数ベースの統計)。

Ⅲ.高度化の実施内容と成果

(1)PES装置におけるトロイダル鏡による集光調整

(インハウス課題2011B2103)

【背景および目的】

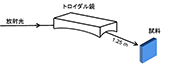

PES装置では、高分解能軟X線によるARPES測定が可能である。ARPESは、固体試料の価電子帯バンド分散を観測する手法である。ARPESには通常、数 mm以上の大きさを持つ単結晶が必要となる。この制約は、特に新物質の研究を遅らせる要因となる。発見後 間もない新物質の場合、単結晶の成長に成功しても、その大きさは100 µm以下であることが多い。物性発現の機構解明には電子状態の観測が不可欠であるため、学術的関心の高い物質であるほど、早期のARPES測定が望まれる。我々は、この要望に応えるため、放射光の集光ビームを用いた微小試料のARPES測定法の開発に取り組んできた。その結果、100 µm角の大きさのSi試料に対し、ARPESによるバンド分散観測に成功した[7]。しかし、この実験時(BL25SUの改造前)の集光サイズはFWHMで縦40 µm × 水平65 µmであったが、特に水平集光が不十分であったため、試料面からはみ出した光による光電子強度のバックグラウンドの影響が無視できなかった。100 µm角の試料を測定するためには、放射光が試料面に対して45°で入射することも考慮すると、FWHMで35 µm以下の水平集光サイズが必要である。また、縦サイズは50 µm以下でなければならない。改造前のBL25SUのPESステーションでは、集光にトロイダル鏡を用いていた。トロイダル鏡は、縦方向と水平方向の集光を独立に行うことができない。そこで本実験では、上記の条件を既存のトロイダル鏡で実現可能かどうかを判断するため、集光を縦方向と水平方向のそれぞれに最適化した場合のスポットサイズ測定を行った。なお、本実験はBL25SUの改造前に行ったものである。

【実験】

図3に、本実験に用いた後置集光システムの概略を示す。トロイダル鏡は、長手方向と短手方向で異なる曲率を持ち、それぞれ縦集光と水平集光を担っている。縦集光にとっての光源サイズは、トロイダル鏡から4.5 m上流に位置する分光器の出射スリット(S2)の開口サイズである[8]。また、水平集光に関しては、アンジュレータでの光源サイズを、前置鏡(bendable cylinder)とトロイダル鏡により、試料上に集光する光学設計となっている[8]。この際、前置鏡の曲率は、反射光が平行光に近い状態となる曲率に設定する。試料位置での縦集光および水平集光の調整は、トロイダル鏡の角度調整(ピッチ角調整)によって行った。試料位置での縦および水平の集光サイズ測定には、縦方向および水平方向から光を切るブレードを用いた。光を遮るブレードの位置を一方向に走査しながら、下流側で光の強度をモニターした。光のエネルギーは900 eVに設定した。また、フロントエンドスリット(光源から29.4 m)の開口を縦1 mm × 水平1 mmに設定した。これは、アンジュレータ放射の放出角度分布のうち、1.5σ程度(σは正規分布における標準偏差)をビームライン光学系に取り込む設定である。

図3 ビームライン改造前のPESステーションにおける後置集光システムの概略

【結果と考察】

図4に、試料位置における集光ビームサイズ測定の結果を示す。図4(a)は、トロイダル鏡の角度を縦集光に最適化した場合である。この際、縦サイズは約12 µm(FWHM)となっており、前述の100 µmサイズの試料を測定するための条件を十分に満たしている。しかし、水平サイズは約100 µm(FWHM)であり、条件を満たさない。一方、図4(b)は、水平集光に最適化した場合の結果である。水平サイズは、約50 µm(FWHM)となっており、100 µm角のSi試料のARPES測定[7]を行った際のサイズ(65 µm)よりは改善している。しかし、100 µm試料の測定に必要となる水平サイズ(35 µm)には依然として到達していない。さらに、縦サイズは90 µmから100 µm程度あり、これも100 µm試料に必要な条件を満たさない結果となった。

図4 集光ビームサイズ測定の結果。この図では、ブレードの下流側での光強度プロファイルを微分した結果を示している。(a)は縦集光を最適化した場合で、(b)は水平集光を最適化した場合。

以上の結果から、縦集光と水平集光の焦点位置に隔たりがあることが分かった。理想的には縦と水平の焦点位置が一致するように設計されているが、製作やアライメントのエラーにより、隔たりが生じたものと考えられる。また、今回用いた後置集光システムでは、縦方向と水平方向をともに100 µmサイズの試料の測定に求められる条件まで集光するのは困難であることが分かった。光源が仮想光源(スリット等)である場合は、その開口サイズを絞ることにより、集光サイズを小さくすることができる。今回用いた集光システムの場合、縦集光がそれにあたる。しかし、水平集光に関しては、集光サイズがアンジュレータ放射の光源サイズに依存するため、光源サイズの調整ができない。つまり今回の集光システムでは、100 µm × 100 µmの試料表面内に十分に収まるスポットサイズを実現することは困難であることが判明した。

以上の結果をもとに、改造後のビームライン(Aブランチ)では、後置集光システムとして縦方向と水平方向の集光を独立に最適化することができる二枚組の集光鏡を採用した。縦集光の仮想光源はやはり分光器の出射スリット(S2a)であるが、E/ΔE = 10,000の設定の場合、縮小率から考えると概ね5 µm以下の縦集光サイズが期待できる(光エネルギーに依存する)。また、水平方向に関しては、改造後のビームラインでは、アンジュレータ放射を前置鏡でいったんS2a位置に集光する光学設計とした。S2a位置には、分光器の出射スリット(縦方向)に加え、水平サイズを制限できるスリットも設けた。つまり、この水平スリットが後置集光システムの水平集光にとっての仮想光源となる。水平スリットが全開の場合の集光サイズは約50 µmと期待されるが、水平スリットの開口を制限することにより、100 µm試料の測定に必要な値(35 µm)までサイズ縮小が可能と期待される。新物質の発見直後においては、測定可能な試料の大きさが、研究の先行性に大きく影響する。過去の研究例として、鉄系超伝導体では発見直後のARPES実験において200〜400 µmの単結晶が測定されているが[9, 10]、本装置ではさらに小さな試料の測定が可能になる見込みで、新物質の早急な研究報告を目指すユーザーにとって、大きなメリットとなる。今後、改造後の後置集光システムを用いた集光サイズ評価を行う予定である。

(2)パルスレーザーを励起源とした時間分解PEEM測定の高精度化

(インハウス課題2012A1850、2012B1977)

【背景】

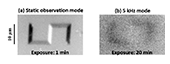

本課題では、PEEM装置で用いられている時分割測定用のパルスレーザーの利用条件と観測条件の拡張を試みた。これまでの利用研究では、5 kHzで発振するパルスレーザー(パルス幅約120 fs)の励起によるフェリ磁性薄膜の光誘起磁化反転現象の観測に成功している[11]。5 kHz程度のポンプ・プローブ観測頻度(200 µsで1サイクル)において、利用できる放射光強度は静的観測の約1/800(11/29-filling + 1bunchの運転モードにて)であるが、放射光のスポットサイズと同等の100〜150 µm程度の視野では、1画像あたり3〜5分程度の積算により比較的良い統計精度で実験が可能である。一方、今後の研究対象を、例えば微細加工された磁性薄膜試料に拡張しつつ本手法を適用する際にはさらに狭い視野での観測が必要となる。

図5 レーザー励起時間分解PEEM観測の実験レイアウトとタイミングチャート

【実験、結果と考察】

本課題では、数~数10 µmのサイズのパターンに微細加工されたNi81Fe19薄膜をテスト試料として、50 µmの視野径、5 kHzの観測頻度での時間分解観察モードの実験を試行した。図5に実験の配置図と時分割測定のタイミングチャートを示す。図6に、線幅約2 µmの加工パターンの磁区像(XMCD-PEEM像、Fe-L3吸収端)を示す。図6(a)が全ての放射光パルスを利用した通常の静的観察モード、図6(b)が5 kHzモードでの観察の結果である。前者では1分程度の露光により明瞭な磁区が観察されているが、5 kHzモードでは20分程度の露光により磁区コントラストがようやく識別できるという結果であった。過去の利用研究[9]における視野径が100 µmであるのに対して本実験が50 µmであり、1ピクセルあたりの放射光強度が1/4程度となったためであるが、実際の利用研究においては励起後の磁区の時系列を追うために1画像あたり数分程度の露光時間で遅延時間(図5の∆t)を掃引したスキャンが必要で、そのためには放射光のスポットサイズが現状の約100 µmから、微細加工パターンと同等な10 µm~数10 µm程度に集光される必要があることが分かる。さらに、5 kHzの時間分解モードでは空間分解能の顕著な低下も確認される。静的観察において50 µmの観察視野では300 nm程度の空間分解能であるが(図6(a))、5 kHzモード(図6(b))ではおよそ1〜3 µmと著しく悪化している。これは、時分割測定において不要な放射光パルスを、ディテクタであるマイクロチャンネルプレート(MCP)のパルス電圧(600 V)のon/offにより実効的に間引く方式で観察を行っており、その際の電気ノイズに由来するレンズ電位の乱れが分解能の低下を招いているためである。この問題は、微細パターン上の精密な磁区解析において特に顕著となる。

図6 (a)静的観察モードと(b)5 kHzモードにおけるNi81Fe19マイクロパターンのXMCD-PEEM像

以上のR&D実験の結果を検討し、現在は「狭視野の時分割測定での統計性の向上」「静的測定と同等の空間分解能」を課題とした装置およびビームラインの高度化を進めている。前者については、ブランチ化に伴って新しく導入されたPEEM専用後置集光鏡により、放射光スポットサイズが従来の約100 µm × 150 µmから現在の約30 µm × 50 µmまで縮小され、単位面積あたりの放射光強度が約10倍に向上した。今後は、10~100 µmの範囲で、実験対象に応じた可変サイズビームの生成を目指した改造を行う方針である。後者については、電気的な処理ではなく、物理的に放射光パルスを間引くための軟X線用の高真空対応メカニカルチョッパーをビームラインに導入する開発を進めている。

パルスレーザーは磁場・電流にとって代わる超高速磁気制御のツールとして近年、有望視されており[12]、今後もマイクロドット、アンテナ構造体、トランジスタやナノ細線など微小な素子への発展的な適用ニーズが予想される。従って、磁気変調が可能なパワーのレーザー発振頻度(1〜数10 kHz)で時間分解測定が可能な環境を構築することは、スピンエレクトロニクスの新規研究分野をリードしていく上で重要な課題である。

(3)低刻線密度回折格子のエネルギー分解能調整

(インハウス課題2012A1853、2012B1983)

【背景および目的】

BL25SUの分光器の建設当初からの特徴は、1 keV付近の軟X線領域における高いエネルギー分解能(E/ΔE ≥ 10,000)である[3, 8]。特にPES装置において、この分解能を活かした多くの研究が行われてきた。しかし、光フラックスの面では十分とは言い難く、フラックスを特に要求するARPESにおいては、多くの場合、E/ΔE = 5,000程度での実験となっているのが実情である。最近、スイスの放射光施設Swiss Light Source(SLS)では、BL25SUより1桁以上高い光フラックスを有する高分解能軟X線ビームラインが建設され、E/ΔE ≥ 10,000でのARPES測定が実用的となっている[13, 14]。SLSでフラックスが高いのは、硬X線利用に最適化された8 GeV運転のSPring-8に比べ、軟X線領域でフラックスを得やすい低エネルギー(2.4 GeV)の蓄積リングであることが主な要因である。SPring-8において光源からのフラックスを増やすためには、アンジュレータや蓄積リングまでを含めた抜本的な仕様変更が必要となる。しかし、光源から供給されたフラックスの損失を極力抑えるという観点では、1桁以上のフラックス増は難しいものの、ビームライン側で可能な対策として、低刻線密度回折格子の利用が挙げられる。一般に、回折格子の回折効率は、刻線密度が低くなると向上する。しかし、刻線密度を低くして分解能を維持するためには、分光器の入射および出射スリットの開口をより小さくする必要がある。このとき、光フラックスも維持するためには、アンジュレータから放射される光を、縮小された入射スリット内に集光しなければならない。つまり、光源のサイズ(この場合は縦サイズ)が十分に小さいことが求められる。SPring-8は世界最高レベルの低エミッタンスリングであり、縦方向の電子ビームサイズに関しては、軟X線アンジュレータ放射の回折限界に匹敵する。この点において、SPring-8の軟X線ビームラインは、低刻線密度回折格子の利用にとって最も有利な条件を持つと言える。

BL25SUでのPES実験では、800~900 eVの光エネルギーの利用頻度が最も高い。我々は、このエネルギー領域でE/ΔE ≥ 10,000の分解能を得るために、これまで600本/mmの中心刻線密度を持つ不等刻線間隔平面回折格子を用いてきた[3]。この回折格子の場合、例えば900 eVでE/ΔE = 10,000を得るための入射スリット(S1)の開口は36 µmである。仮に300本/mmの低刻線密度回折格子を用いた場合、900 eVで同じ分解能を得るためのS1開口は14 µmと計算される。一方、BL25SUのアンジュレータの光源サイズは、900 eVの場合、縦方向がFWHMで約16 µmと見積もられる。前置鏡の縮小率が1/4であるため、S1上での縦方向の集光サイズは、光学系のエラーを無視すれば4 µmと計算される。つまり、300本/mmの回折格子を用いてもS1によるフラックス損失は発生しないと期待される。最近、我々は、E/ΔE = 2,000程度での実験への利用を目的に、300本/mmの不等刻線間隔平面回折格子を導入した。E/ΔE = 2,000の条件で900 eVでの光フラックスを600本/mmの回折格子と比較したところ、300本/mmでは4.3倍に向上した。600本/mmの回折格子はブレーズ型で、300本/mmはラミナー型であるため直接的な比較は難しいが、フラックスの向上は主に回折効率の向上によるものと考えられる。本実験では、この300本/mm回折格子の高エネルギー分解能実験への適用の可能性を評価するため、分光器の調整を行った。

【実験】

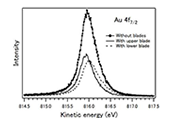

実験は、改造前のBL25SUの分光器を用いて行った[3, 8]。300本/mm回折格子の偏角は176°に設定した。S1とS2の開口は、E/ΔEが10,000以上と期待される値にした。この分光器では、回折格子に関しては、エネルギー走査のための回転軸以外の調整軸はない。よって、分光器の焦点調整は、回折格子の約1 m上流側に置かれた球面集光鏡(M1)の高さおよび角度の調整と、出射スリット(S2)の光軸方向に沿った位置調整によって行った。分光器の焦点がS2位置にあるかどうかの確認は、PESステーションにおいて金の4f7/2内殻光電子スペクトルの測定によって行った。この際、S2と後置集光鏡の間に設置された上下ブレードを用い、上方向から光量を1/2だけ遮った場合と、下方向から同様に遮った場合のスペクトルを比較した。また、分解能評価は、金のフェルミ準位の光電子分光測定によって行った。試料温度は、9 Kに設定した。

【結果と考察】

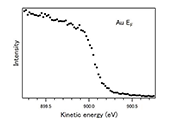

図7に、分光器の焦点調整後に測定した金の4f7/2内殻の光電子スペクトルを示す。前述の上下ブレードを用いて測定した2つのスペクトルには、ピーク位置に約90 meVのずれがあることがわかる。分光器の焦点がS2上に有る場合には、両者のピーク位置は一致する。この測定では、S2の位置は下流側の駆動限界位置(設計上の位置から250 mm下流側)に設定したが、図7のエネルギーずれの方向から分光器の焦点はさらに下流側にあると予想される。また、この測定は、M1の調整によって焦点位置を可能な限り上流側に動かした状態で行ったが、S2の可動範囲内に焦点を収めることはできなかった。次に、上記の状態での分解能を評価するため、金のフェルミ準位の測定を行った。図8にその結果を示す。フィッティングの結果、分光器の分解能と光電子分析器の分解能を合わせた全分解能は198 meVであった。光電子分析器の分解能は60 meVの設定であったため、分光器の分解能は189 meV(E/ΔE = 4,760)と見積もられた。

図7 金の4f7/2内殻光電子スペクトル。実線(破線)は、ビームを上方向(下方向)から1/2の光量だけ遮って測定したスペクトル。

図8 金のフェルミ準位の光電子スペクトル。

今回、分光器の焦点がS2の駆動範囲外にあった原因としては、300本/mm回折格子の不等刻線間隔パラメーターを500 eVの光に対して最適化していたことや、分光器のアライメント上のエラーなどが影響しているのではないかと考えられる。得られた分解能(E/ΔE = 4,760)は目標値のE/ΔE = 10,000には到達しなかったが、分光器の焦点とS2を一致させることができれば、さらなる分解能の向上が期待できる。300本/mmの回折格子は、改造後のビームラインにおいても導入される予定である。改造後の床上配置のビームラインでは分光器アライメントの精度向上も期待できる。目標とするエネルギー分解能が300本/mm回折格子で実現すれば、ARPES実験における実効的な全エネルギー分解能が現状の200 meV程度(600本/mm回折格子で、900 eVの励起光を仮定)から100 meV近くまで改善されることになる。これにより、例えば過去にBL25SUで観測されたBドープダイヤモンドのフェルミ準位近傍のバンド分散のドープ量依存性[15]などが、より詳細に観測できるようになると期待される。今後も引き続き、300本/mm回折格子の分解能評価を行う予定である。

(4)バルク強磁性試料表面に対するオージェ電子収量XMCD測定法の開発調査

(インハウス課題2012B1941)

【開発の背景】

BL25SUにおけるXMCD実験では、これまで主に全電子収量法が用いられてきた。全電子収量法は、試料から放出される光電子量の積分値計測に相当する。放出光電子には二次電子やオージェ電子が含まれるが、このうちオージェ電子を選択的に検出して行う吸収測定では、全電子収量法による測定よりも表面敏感性が高いことが予想される。これは、固体内における光電子の平均自由行程とエネルギーの関係を示したユニバーサル曲線において、二次電子と比較して平均自由行程の短いオージェ電子を選択的に検出するためである。したがって、全電子収量法とオージェ電子収量法によるXMCD測定における検出深度の違いを利用すれば、磁性体表面の磁化分布をより詳細に解析できることが期待される。さらに、オージェ電子収量法によるXMCD測定では、その強度の試料面に対する放出角依存性を測定することにより、表面からの磁気モーメントの深さ分布に関する情報を得られることが知られている。例えば、BL25SUの2D-PESを用いて原子層を区別した松井らの研究例[16]や、Photon Factoryの雨宮らが開発した深さ分解XMCD測定による研究がある[17]。これらの測定では、全て薄膜試料が用いられている。しかし、最近BL25SUで要望のあるバルクの永久磁石表面の研究に対して同技術を適用する場合、試料からの漏洩磁界がオージェ電子の軌道に影響を及ぼすことが懸念される。そこで、本開発調査ではオージェ電子収量法によるXMCD測定システムの構築と、強力な永久磁石であるネオジム磁石をテスト試料としてバルク強磁性体表面への適用可能性について検討した。

【実施内容】

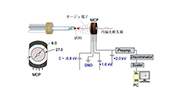

図9にオージェ電子収量によるXMCD測定システムの概略図を示す。ここで検出素子には、浜松ホトニクス社のホール付きMCP(型式:F2223-21SH237)を用い、MCPへの印加電圧とリターディング電圧を制御するためにIseg Spezialelektronik社の2チャンネルバイポーラ高圧電源(型式:SHQ222)を使用した。

図9 オージェ電子収量によるXMCD測定システム概略図

1)リターディング電圧制御ソフトウェアの開発

オージェ電子収量法を実現するためには検出器の前段に設けられたメッシュ電極をマイナス電位にし、運動エネルギーの低い二次電子を排除する必要がある。このように電子のハイパスフィルタとなるリターディング電圧を計測PCから制御するためのソフトウェアの開発をビームタイムに先立って行い、0 Vから1000 Vまでの電圧範囲を0.1 V単位で外部制御可能とした。

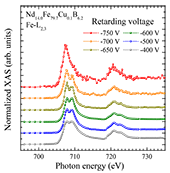

2)カウンティングモード計測によるオージェ電子収量測定

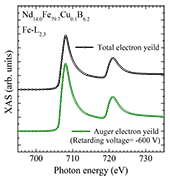

オージェ電子収量によるXAS測定とXMCD測定は、ネオジム焼結磁石試料(Nd14.0Fe79.7Cu0.1B6.2)を用いて行った。カプラー回路の時定数と波高弁別器のレベルを調整することでS/N比の良いデータを得ることに成功した。図10にリターディング電圧を-400 Vから-750 Vまで変化させたときのFe-L2,3吸収端XASスペクトルを示す。大気中から導入した試料表面には一部酸化したFe原子が露出しており、この酸化したFe原子からのXASについては、リターディング電圧が低い場合において、より顕著に観測されている。このことは、本システムによりカウンティングモードでのXAS計測が正しく行われていることを示している。しかし、更なる確認を進めた結果、課題も浮き彫りとなった。入射光のエネルギーより高いリターディング電圧を印加した場合(-750 V)には、原理的にオージェ電子は検出されないはずであるが、図10ではXASスペクトルが有意に観測されており、この原因を蛍光X線による影響であると推察した。次に、酸化の影響が無い表面を測定するために試料を真空中で破断し、同様の測定を行った。図11にリターディング電圧-600 VのときのFe-L2,3吸収端近傍におけるXASスペクトルを示す。本結果では、オージェ電子収量測定と全電子収量測定との比較では有意な差は見られなかった。その後、XMCD測定を行うために試料を着磁させたところスペクトル形状が歪になり、測定が正常に行われない問題が発生した。全電子収量測定のバックグラウンドレベルが不安定になったことから、信号の伝送が遺失したことが直接の原因と判明した。これは、着磁の際に用いた10 Tのパルス磁場印加により、強磁性体試料が変位して接触不良を生じたものと考えられる。

図10 Fe-L2,3XASのリターディング電圧依存性

図11 真空破断後のNd2Fe14BのFe-L2,3XAS

3)カレントモード計測法の技術的検証

MCPから多量の電子が出力されると信号のパルス性が失われ、カウンターでの数え落としが起こる。これを回避するためにスリットで輝度を下げるか、MCPの増幅電圧を下げなければならず、短時間測定を目指した高輝度放射光実験の目的と整合しない。

そこで、MCP増幅後の電子をアナログの電流値として計測するために、カレントモード計測の導入を検討した。信号はMCPのアノード電圧レベル(2 kV)に昇圧されているため、電気的絶縁を保ったまま信号伝達するためのフローティングアンプモジュールを製作し、モジュールの動作確認および信号取り込みに関する条件設定を実施した。カレントモードの計測系の正常動作に成功し、試料測定を行うための準備が整った。

以上より、本開発調査では、試料や測定条件を選定すれば、今後の利用実験において全電子収量法とオージェ電子収量法の同時計測が試行可能な段階まで開発が進捗した。今後は、バルク永久磁石のモデル試料として研究されている薄膜磁石の解析などへの適用が期待される。

Ⅳ.2014年度の計画

2014A期は、BL改造後の光学調整・コミッショニングと実験装置の設置を行い、2014B期の供用再開に向けて各既存装置を利用した実験が遂行できるよう調整を進める。2014B期以降は、改造によって新しくなったビームラインでの共用実験を進めるとともに、各装置でのマイクロ/ナノビーム化を順次進めていく。AブランチのPES装置では、約10 µmの試料サイズあるいは局所領域でのARPESの実現を中期目標とし、本装置用に新たに導入した角度分解光電子分析器の調整実験を行う予定である(図1の「Micro-PES装置」に設置予定)。PEEM装置では新しい励起源として、超高真空チャンバー内でGHz級マイクロ波の導入が可能な機構の開発を進め、スピン波や交流駆動素子など新規の局所電子/磁気状態研究の展開を図る。Bブランチのnano-XMCD装置では、試料用精密ステージの追加や超伝導磁石の設置を経て利用研究環境の整備を進め、空間分解能の向上を目指すとともに強磁場印加下の磁区マッピングを可能にする計画である。

参考文献

[1] T. Hara et al.: Nucl. Instr. and Meth. A, 498, 496 (2003).

[2] K. Shirasawa et al.: AIP Conf. Proc., 705, 191 (2004).

[3] Y. Saitoh et al.: Rev. Sci. Instrum., 71, 3254 (2000).

[4] 中村哲也 他: SPring-8利用者情報, 19, 102 (2014).

[5] 高田昌樹: SPring-8利用者情報, 18, 25 (2013).

[6] JASRI利用推進部: SPring-8利用者情報, 19, 196 (2014).

[7] T. Muro et al.: J. Synchrotron Rad., 18, 879 (2011).

[8] Y. Saitoh et al.: J. Synchrotron Rad., 5, 542 (1998).

[9] D. H. Lu et al.: Nature, 455, 81 (2008).

[10] T. Kondo et al.: Phys. Rev. Lett., 101, 147003 (2008).

[11] T. Ohkochi et al.: Jpn. J. Appl. Phys., 51, 073001 (2012).

[12] C. D. Stanciu et al.: Phys. Rev. Lett., 99, 047601 (2007).

[13] V. N. Strocov et al.: J. Synchrotron Rad., 17, 631 (2010).

[14] V. N. Strocov et al.: J. Synchrotron Rad., 21, 32 (2014).

[15] T. Yokoya et al.: Nature, 438, 647 (2005).

[16] F. Matsui et al.: Phys. Rev. Lett., 100, 207201 (2008).

[17] K. Amemiya et al.: J. Phys.: Condens. Matter, 15, S561 (2003).

ⒸJASRI

(Received: September 10, 2014; Early edition: October 31, 2014; Accepted: January 16, 2015; Published: February 10, 2015)