Volume3 No.1

Section C : Technical Report

BL27SU(軟X線光化学ビームライン)の現状(2014)

Present Status of BL27SU (2014)

a(公財)高輝度光科学研究センター・利用研究促進部門・分光物性IIグループ, b同・応用分光物性グループ

aSpectroscopy GroupⅡ, Research & Utilization Division, JASRI, bHard X-ray Spectroscopy Group, Research & Utilization Division, JASRI

- Abstract

-

BL27SU(軟X線光化学ビームライン)は、Si(111)結晶分光器を配して2.1〜3.3 keVの高エネルギー領域の軟X線を利用可能なBブランチと、回折格子型分光器を配して0.17〜2.2 keVの低エネルギー域の軟X線を利用可能なCブランチから構成されている。大気圧から超高真空までの幅広い試料環境に対応でき、吸収分光・光電子分光・発光分光法を組み合せた、多様な分光研究に利用されている。本稿では、BL27SUの現在の利用状況と、2013年度に実施した高度化研究開発について報告する。

キーワード:軟X線、広帯域化

I.基本性能と実験装置

光源である8の字アンジュレータは、基本波で0.1 keVから5 keVまでの直線偏光軟X線を供給することができる[1]。また、整数次の放射(1, 2,…)は電場ベクトルの向きが蓄積リングの電子軌道面に対して平行であるのに対して、半整数次の放射(0.5, 1.5,…)は垂直方向を向いているという特徴を持っている。そのため、適切なギャップ値を選択して放射の次数を変更することにより、光学系ならびに試料を固定した状態で、縦・横の偏光切替え測定が可能である。光学系は、それぞれ回折格子分光器ならびに結晶分光器を備えた二つのブランチから構成されており、全体で0.17〜3.3 keVのエネルギー領域を利用可能である。

| エネルギー領域 | 回折格子分光器:0.17 ~ 2.2 keV Si(111) チャンネルカット二結晶分光器:2.1 ~ 3.3 keV |

| エネルギー分解能 | ΔE/E ~ 1 × 10-4 (@E = 1 keV) |

| フラックス | ~ 2 × 1011 ph/s (X線エネルギー;1 keV, 分解能;10,000, 蓄積電流;100 mAの条件) |

| ビームサイズ (半値全幅) |

0.015 mm (水平) × 0.015 mm (垂直) (X線エネルギー 2.4 keV, Bブランチ最下流条件) 0.5 mm (水平) × 0.01 mm (垂直) (X線エネルギー 1 keV, Cブランチ最下流条件) |

使用できる実験装置としては、主に以下のものがある。

(1)大気圧環境下軟X線分光装置

(2)軟X線マイクロビーム/走査型軟X線顕微鏡

(3)高分子窓仕様半導体型X線分析装置

(4)気体試料用光電子分析装置

(5)固体分光装置(固体試料用光電子分析装置/平面結像回折格子型発光分光器)

図1に、光学系・実験ステーションレイアウトを示す。実験装置の配置には、昨年度からの大きな変更はない。光学系については、Bブランチに配置された結晶分光器の高度化を実施しており、以下にその内容について報告する。

図1 二つのブランチを含むBL27SU光学全体レイアウト

Ⅱ.利用状況

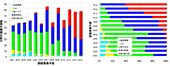

2001〜2013年の期間にBL27SUに申請された利用課題の、研究分野毎の課題申請数(左)ならびに分野毎の比率(右)の推移を図2に示した。図2は、課題申請数に対する統計の推移を示しているが、課題採択数・採択シフト数などを元にした統計もほぼ同様の推移を示している。ビームラインの利用が開始された2000年の時点では、BL27SUの主たる研究テーマは原子・分子科学分野ならびに、軟X線照射実験による基礎光化学的研究が中心であった。その後、2001年に固体・表面分光物性装置(当時は理研の持ち込み装置、その後2006年に原研持ち込み装置に入れ替え)が導入され、気相・固相・表面さらには界面にいたるまで、軟X線励起によって引き起こされる様々な光化学過程の基礎的理解を目指した研究が行われてきた。2007年頃までは、これらの装置を利用した基礎的な研究が全課題の90%以上を占めており、これまでに300報を超える学術論文が発表されてきた。

2007年度GIGNOプロジェクト「大気圧環境下で窓なしで軟X線を利用するための技術開発」の実施を契機として[2,3]、実環境・実材料の分析にも適用可能な新しい分析手段として軟X線の利用を発展・普及させるべく、ビームラインの高度化整備を進めてきた。一般に、軟X線の利用には高真空を必要とする。従って、実験的な困難さを伴うとともに扱える試料が制限されるため、従来の軟X線を利用した研究は、基礎科学的な分野が中心であった。本高度化を通して、高真空を必要としない軟X線分析装置や[2,3]、軟X線領域での高感度な蛍光収量法の開発[4]などを実施してきた結果、ビームラインの利用分野はこの2〜3年の間に大きく転換され、現在では軟X線分光分析の応用利用を中心として、事実上、新しいビームラインとしての利活用が始まっている。図2が示すように、2009年頃から軟X線分析(軟X線吸収/蛍光X線分析/小角散乱などによる分析)の利用者は急激に増加しており、2013年には全利用実験の約60%を超えるに至っている。環境・地球化学分野など、従来の軟X線利用ではその利用が限定的であった研究分野を含めた多彩な分野へ利用が波及しつつあり、特に、電池・触媒分野などでは、軟X線を用いたその場観察実験を中心に、新しい利用者が増加し続けている。

図2 (左)2001〜2013年期間中の利用申請課題の研究分野毎の比率の変化、

ならびに、(右)分野別の比率の変化

Ⅲ.高度化の実施内容と成果

8の字アンジュレータから発生した軟X線は、光学ハッチ最上流に設置された前置鏡によって二つのブランチに振り分けて利用されている。これまで、結晶分光器を配するBブランチへは、表面がPtコートされた平面鏡によって光を導入してきた。しかしながら、Ptは2.1〜2.4 keVの領域に強い吸収端を持つため、リンや硫黄のK殻近傍で反射率が大きく変化する。そのため、励起エネルギーを掃引した吸収分光測定の際に光量分布が大きく変化したり、光子数が特定のエネルギー領域で著しく減衰するという問題を抱えていた。そこで、2.1〜3.5 keVの領域で急峻な反射率の変化を起こさず、また高い反射率が得られる素材としてNiを選択し、新たに表面がNiでコーティングされた前置鏡を導入した。また、この分光器はチャンネルカット結晶を使用しているため、入射エネルギーの変更に伴って出射光のオフセット量が変化し、試料上で光が照射される位置にズレが生じる。この問題を解決するために、チャンネルカット結晶から下流に配置された集光鏡・測定槽を一台の架台に配置し、結晶の角度変更に同期して、試料上の定点に光が照射されるよう試料位置を補正している。しかしながら、オフセット量は低エネルギー側にエネルギーを掃引するに従って大きくなってゆくため、位置補正している架台の駆動範囲ならびに、真空槽を接続しているベローズの伸縮長によって低エネルギー領域の利用が制限されてきた。平成25年度に、結晶分光器の駆動範囲を広域化するとともに、真空接続部品の稼働域を拡大することで、低エネルギー側の利用範囲を拡大する改造を行った。本改造により、ブランチの開設当初は2.3 keVであったエネルギーの利用下限が、リンのK吸収端に相当する2.1 keVまで拡大された。2.1 keVの領域はこれまで回折格子分光器で供給していたため、エネルギー分解能が低く、光子数も十分では無かった。Ⅱ章で報告した前置鏡の導入と本改造によって、リンのK殻領域においてもμ領集光された高エネルギー分解能軟X線の利用が可能となった。

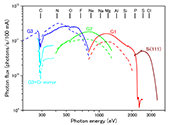

インハウス課題[2013B1913]において、光学系の最適化ならびに、XAFS測定をはじめとする自動計測システム化に必要な校正テーブルの作成を行った。また、光学系の高度化実施後の光量分布の状況について評価測定を実施した。図3には、回折格子分光器ならびに、新たに導入されたNiコート前置鏡を使用した際の結晶分光器の光量分布曲線を示した。Auコートされている回折格子分光器(G1-G3)により0.2〜2.2 keVの光を、Niミラーを備えたSi結晶分光器により2.1〜3.0 keVの光を提供することができ、二つのブランチを併用することでホウ素から塩素までの軽元素のK殻吸収領域で測定が可能となっている。高エネルギー側は、前置鏡に対して光を視斜角1.1°で入射しているため、反射率の制約によって実質的には3.3 keV以下に利用が制限されている。現在は新しく導入したミラーの焼きだしのためにFEスリット開口を制限しており(縦:0.35 mm, 横:0.25 mm)、Bブランチの試料位置での光子数は〜5 × 1010 photon/sとなっている。今後、定格まで開口を広げることにより(縦:0.5 mm, 横:1.0 mm)、〜1011 photon/sの光子を提供する予定である。

図3 BL27SUの光量分布曲線。回折格子型分光器(G1-G3)ならびに結晶分光器(Si(111))の各ブランチで供給している光量分布曲線をまとめて示した。実線は、アンジュレータの1次光(水平偏光)、点線は、0.5次光(垂直偏光)の軟X線を使用した場合の光量である。回折格子型分光器については、スリットを分解能5,000の条件に固定して測定した値である。[G3+Cr mirror]曲線は、高次光除去鏡を使用した際の光量であり、光量の減少は光学素子の炭素汚染に由来している。各エネルギーに位置する軽元素のK殻吸収端を、比較のために上段に示した。

実験ステーションにおいては、Ⅰで述べた固体分光装置において、試料を加熱しながら光電子分光および吸収分光の測定を行うための加熱試料ホルダーを製作した。図4に概略図を示す。試料は銅またはモリブデンで作成した試料キャリアーの上に機械的に固定し、試料ホルダーまで搬送する。試料キャリアーは、タンタル板のアリ溝に挿入される。加熱は、試料ホルダーの背面に固定されたセラミックヒーター(坂口電熱製マイクロセラミックヒーター)で行う。セラミックヒーター自体は、1000℃までの昇温が可能である。試料キャリアーに熱を効率的に伝えるため、試料ホルダーのベース板として0.8 mmの薄さのモリブデン板を用いた。過去の経験から、板厚を薄くしすぎると加熱時に板が湾曲することがあるため、今回は0.8 mm厚を採用した。試料の温度は、試料ホルダー下部の熱電対でモニターする。この熱電対は試料から離れた場所にあるため、試料温度との隔たりがあると予想される。そこで、試料温度をより直接的に測定するため、直線導入器によって試料付近に接触させることが可能な熱電対も用意した。これを用いて試料温度とホルダー下の熱電対との温度の隔たりをあらかじめ測定しておけば、測定中の試料温度はホルダー下の熱電対によってモニターすることができる。加熱テストを行ったところ、試料温度で約500℃までの加熱ができることがわかった。この試料ステージは、試料のドレインカレントを測定できる設計となっている。しかし、加熱状態でのドレインカレントによる軟X線吸収測定を試みたところ、バックグラウンド電流が高すぎて測定が困難であることがわかった。これは、セラミックヒーターのリーク電流が主な原因と考えられる。そこで、マイクロチャネルプレート(MCP)検出器を用いて試料から放出された電子を捕集することによって吸収測定を試みたところ、問題なく吸収スペクトルを測定することができた。加熱中の光電子分光の測定はまだ試みていないが、過去にエレクトロンボンバードによる加熱中の測定に成功しており、今回のセラミックヒーターによる加熱でも測定が期待できる。試料キャリアーの固定に関して、現状ではアリ溝に挿入するだけになっているが、今後、挿入後にモリブデン製ベース板に対してネジ締め操作によって固定可能な構造に改造すれば、温度がより安定するとともに、より高温の加熱も期待できる。

図4 加熱試料ホルダーの概略図

参考文献

[1] T. Tanaka, et al., Rev. Sci. Instrum. 70, 4153 (1999).

[2] Y. Tamenori, J. Synchrotron Rad. 17, 243 (2010).

[3] Y. Tamenori, J. Synchrotron Rad. 20, 419 (2013).

[4] Y. Tamenori, M. Morita, and T. Nakamura, J. Synchrotron Rad. 18, 747 (2011).

ⒸJASRI

(Received: August 5, 2014; Early edition: August 29, 2014; Accepted: January 16, 2015; Published: February 10, 2015)