Volume8 No.2

SPring-8 Section B: Industrial Application Report

アイソタクティックポリプロピレンの高温溶融状態における メモリー効果と結晶融解構造に関する研究(Ⅳ)

Studies of Memory Effects at the Temperature Much Higher than Melting Point and Melt Structures in Isotactic Polypropylene(Ⅳ).

三菱ケミカル(株)

Mitsubishi Chemical Corporation

- Abstract

-

200 °C から 300 °C におけるアイソタクティックポリプロピレンの高温溶融状態について、SPring-8 放射光を用いた SAXS 測定を行い、Ornstein-Zernike Plot による凝集構造に関する解析を試みた。その結果、相関距離(ξ)にして 0.5–0.8 nm 程度の構造が観測され、260 °C を超えた付近から、そのサイズの減少傾向が確認された。通常温度上昇に伴い、熱的密度揺らぎにおける ξ は増大することが予想されるが、260 °C 以上での温度上昇に伴う ξ は、むしろ減少傾向が観測され、実際には逆の結果が得られた。故に、この温度領域に残存する構造を熱的密度揺らぎから説明することは困難であり、何らかの微視的凝集構造が高温溶融状態で残存していることが示された。

いまだ断定はできないが、上記微視的凝集構造が結晶化過程に重大な影響を及ぼす構造体(オリジン)の可能性が示唆され、この構造は結晶融解過程からの履歴を背負い、高温領域まで、その形態や大きさを変えながら引き継がれたものと思われる。

Keywords: アイソタクティックポリプロピレン、メモリー効果、α晶、放射光X線散乱、 SAXS、オリジン、メソフェイズ、ドメイン構造

背景と研究目的:

筆者ら[1] は、アイソタクティックポリプロピレン(iPP)繊維の工業的生産性と高強度化を両立させる研究において、iPP はその融点(Tm =169.4 °C)を大きく上回る 280 °C 以上での溶融紡糸において、準安定相であるメソフェイズを有する未延伸糸が形成されることを見出した。また、この未延伸糸を用いた場合、その後の延伸過程で、最大延伸倍率(MDR)が著しく向上し、効率良く伸び切り鎖を形成でき、高強度繊維が得られることを初めて明らかにした。逆に、280 °C より低温での紡糸では、未延伸糸の構造は、紡糸温度の低下と共に α 晶リッチとなること、さらに、これら結晶が応力集中の原因となり、その後の延伸過程では MDR の減少、並びに、最終延伸糸においては、強度などの繊維物性の低下をもたらすことを示した。

しかし、上記のように融点 Tm より 100 °C 以上も高い溶融温度における高分子の状態が、その後のクエンチにおける結晶化の有無や状態を決定づけていることは不思議な現象であり、このことを解明することは、工業的応用においても、また学際的観点からも極めて重要なことと思われる。筆者は、上記の現象の理由として、高温溶融状態では iPP の結晶化に重要な影響を与える微視的凝集構造(オリジン)が存在し、これがメモリー効果として Tm より 100 °C 以上も高い高温領域まで残存しているためと考えた。

これまで iPP の温度ジャンプでの結晶化過程の追跡やメソフェイズに関わる研究はいくつか報告されている[2–4]。また、iPP のメモリー効果に関しては、K. Cho [5] らが、β 結晶核剤を用いて作製した β-iPP を用い、その融解直後の非晶相内に残存局在化した α 相の秩序構造が存在し、その後の結晶化の振る舞いにメモリー効果として影響を与えることを、融点近傍の示差捜査熱量計(DSC)と広角X線散乱(WAXS)の測定を用いて調べている。

しかし、融点より 30–100 °C も高い溶融状態での、α 晶形成そのものに関わるメモリー効果に関してはこれまで報告がない。そこで、我々は、高温溶融状態でのオリジンの存在に関する解明を目的とした一連の研究に着手した。

これまで第 Ⅰ 報では、冒頭で述べた iPP の溶融温度がクエンチによる結晶構造に与える影響について報告した。次に、第 Ⅱ 報、第 Ⅲ 報では、SPring-8 放射光を用いた iPP の昇温過程(50–200 °C)における小角/広角X線散乱(SAXS/WAXS)同時測定により、まず結晶融解過程の構造変化を詳細に調べ報告した。その結果、ラメラ間周期長の逆数プロットから 142 °C 付近が結晶融解の開始点となっていること、また、ラメラ晶の融解が進むにつれて、その温度領域からその融解に起因した Guinier 関数で記述されるドメイン構造(慣性半径で 6–15 nm)が発達してくることを明らかにした。そして、このドメイン構造に関しては、結晶融解に関わる DSC の吸熱反応としての検出限界(172.5 °C)を超える温度域の 180 °C においても、未融解の微結晶や強固な 31 螺旋の凝集体を中心にしたと思われる長周期を有する秩序的ドメイン構造として、その多くがなおも残存していること、さらに高温域の 190 °C においては、これらドメイン構造はまだ明確に存在するが、もはや長周期的相関の無い秩序を失ったドメイン構造へと変化し、200 °C 付近の温度域において消滅することを明らかにした。これらドメイン構造の形成は、結晶化やその逆の融解過程においても、結晶性高分子の必然的なプロセスと考えられる。

以上これまでは、結晶融解過程に関する200 °Cまでの構造変化について報告してきたが、筆者は、こうした構造は、さらに形を変え微視的な凝集構造(結晶核生成に関わるオリジン)として高温の 200 °C 以上の溶融状態においても残存しているであろうと考えており、本報はその解明を企図した研究報告である。

実験:

第 Ⅰ 報で述べた Pellet B のサンプルを用い、昇温過程における SAXS/WAXS の同時測定を SPring-8 の兵庫県ビームライン(BL08B2)にて実施した。サンプルは真空乾燥機の中で十分乾燥させたものを使用し、ペレットを溶融させた状態でホルダーに充填し作製した。 X線測定は、200 °C から 300 °C まで実施し(昇温速度は 10 °C/min)、所望の測定温度に到達して5分程度保持した後、平衡状態にて SAXS/WAXS の同時測定を行った。

X線の波長は 1.5 Å、SAXS のカメラ長は較正にコラーゲンの回折を用いて 6136 mm、WAXS のカメラ長はシリコンパウダーの回折を用いて 67.1 mm であった。SAXS の検出器には DECTRIS 社製 PILATUS-100K、WAXS の検出器には浜松ホトニクス(株)製フラットパネルセンサ C9732DK-11 を用いた。

結果と考察:

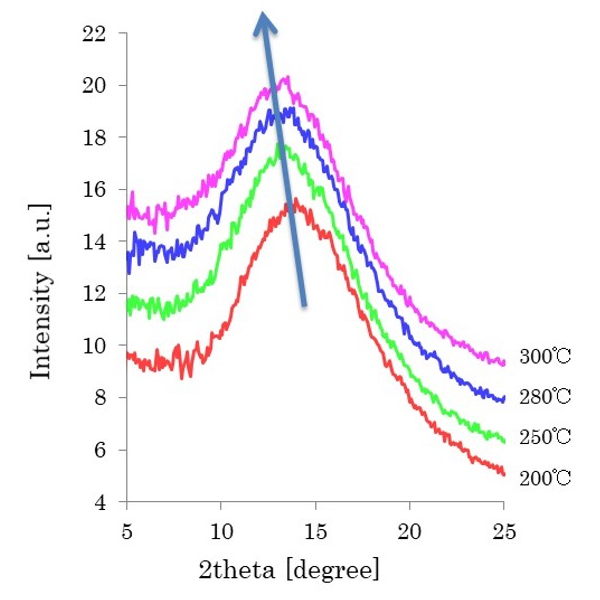

200–300 °C の WAXS 測定

Fig. 1 に 200 °C から 300 °C の昇温過程における WAXS 測定の結果を示す。WAXS パターンはアモルファスハローのみを示し、また温度上昇に伴い低角側へそのピークがシフトする傾向が確認された。これは温度上昇における膨張に起因するものと思われ、ハローのピークシフトの温度変化率から一次元膨張係数を求めることができると考え、その結果 2.8×10−4 K−1 の妥当な結果が得られた。しかし、WAXS 測定からはそれ以上の情報は得られなかった。

Fig. 1 WAXS patterns of Pellet B at 200 °C, 250 °C, 280 °C and 300 °C.

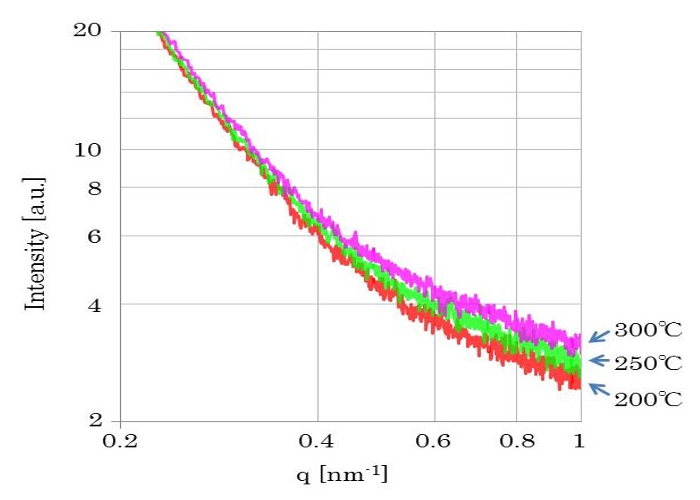

200–300 °C の SAXS 測定

Fig. 2 に 200–300 °C における SAXS 測定の結果を示す。high-q 側の 0.4 nm−1 以上の領域で唯一温度に依存する相違が観測された。これは高いコヒーレンス性とX線強度を有する放射光を用いたことで初めて観測できたものと思われる。そこで、この変化を密度揺らぎの理論をベースとした Ornstein-Zernike (OZ) の式を用いて解析することとした。

Fig. 2 SAXS patterns of Pellet B at 200 °C, 250 °C and 300 °C.

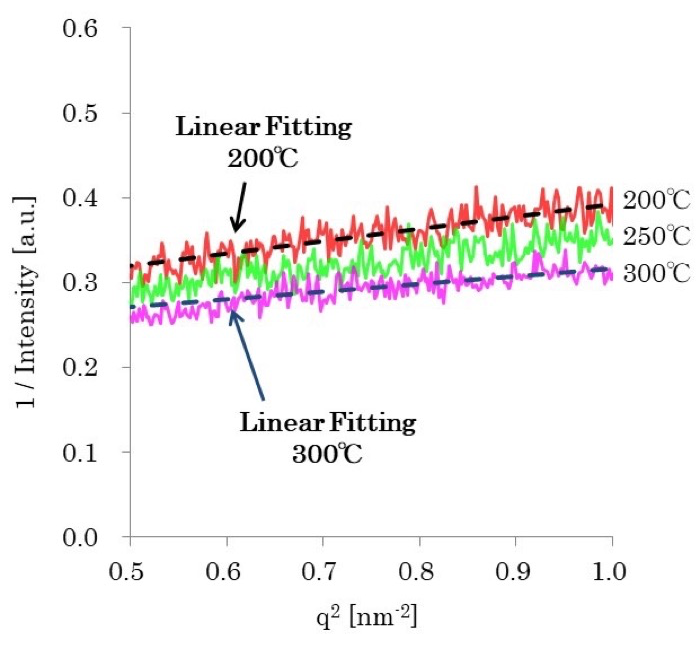

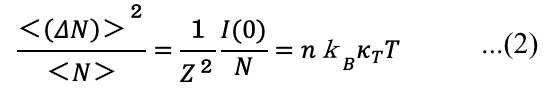

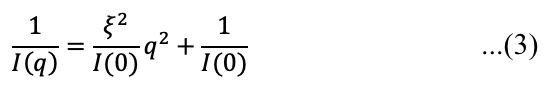

OZ 理論による散乱関数は(1)式で表され、ξ は密度揺らぎの相関距離を示し、q=0 での散乱強度 I(0)は、(2)式で記述される数密度揺らぎの大きさ <(ΔN)2>/<N> を示すものであり、ここで N は粒子数、n は数密度、kB は Boltzmann 定数、T は絶対温度、κT は温度 T における等温圧縮率、Z は分子1個当たりの散乱振幅である。[6–8] 例えば、熱膨張などで等温圧縮率が大きくなると I(0) も増大する傾向にある。このように熱力学量 κT と密度揺らぎに基づく散乱強度は密接な関係にあり、揺動説に基づく光散乱理論と同様である[9–11]。式(1)の散乱強度の逆数を縦軸に、横軸を散乱ベクトル(q)の二乗でプロットすると、式(3)の一次関数、即ち Ornstein-Zernike Plot (OZP) が導出され、そのq=0 への切片から I(0) が、(傾き/切片)1/2 から ξ を求めることができる。

Fig. 3 に OZP を示す。OZP の直線近似はlow-q 側からの power low の影響が小さい、ほぼ q2 = 0.6–1.0 nm−2 の線形性の高い領域で行った。

Fig. 3 Ornstein-Zernike Plots at 200 °C, 250 °C and 300 °C.

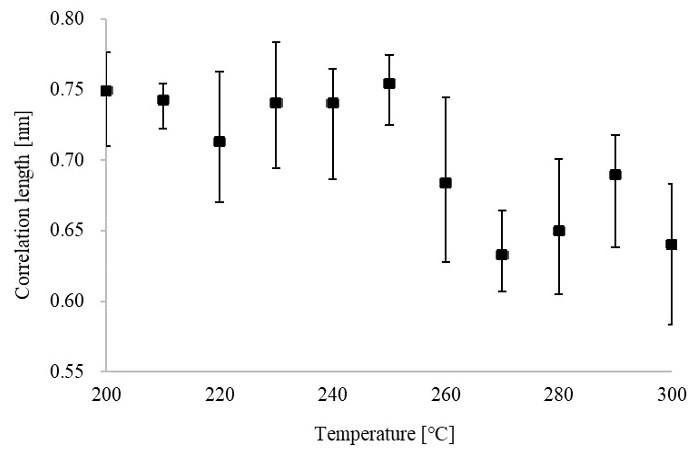

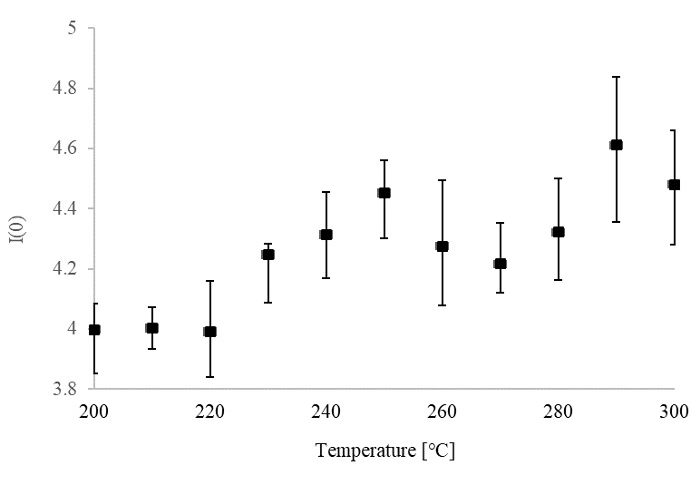

OZP の直線近似から求められた ξ と I(0) を温度についてプロットした結果を、それぞれ Fig. 4 と Fig. 5 に示す。260 °C では ξ のばらつきが大きく、その温度を境にして高温側で ξ の減少傾向が見られた。一方、I(0) に関しては、その温度依存性は全般的に増大傾向は示すものの (2)式からは説明がつかない。また、260–280 °C の温度領域で一端減少傾向が見られ、これは ξ の減少が関与しており、すなわち微視的凝集構造の減少に伴う系の均一化が起因している可能性が考えられる。しかし、さらに温度が上昇してゆくと、ついには熱的密度揺らぎ、即ち(2)式が支配的となり I(0) が再び増大してゆくものと思われる。

Fig. 4 Correlation lengths (ξ) calculated from Ornstein-Zernike plots at several temperatures from 200 °C to 300 °C.

Fig. 5 I(0) calculated from Ornstein-Zernike plots at several temperatures from 200 °C to 300 °C.

ここで重要なことは、通常温度上昇に伴う膨張により分子間距離が大きくなり、ここで熱的揺らぎの ΔN が一定として、先に得られた膨張係数から概算すると 100 °C 温度が上昇した場合、ξ はおおよそ 2.8 % 程度は増大することが予測されるが、今回の実験ではその効果を含めても、260 °C 以上の温度で ξ はむしろ減少しており、まったく逆の傾向を示したことである。

以上のことから、この温度領域に残存する ξ で 0.5–0.8 nm を有する構造体を熱的密度揺らぎから説明することは困難であり、何らかの微視的凝集構造が高温溶融状態で残存していることが示された。この凝集構造の大きさは、第Ⅲ報で示したラメラの融解に起因したドメイン構造よりも一桁ほど小さいサイズであり、またこの解析結果は、検出される q の範囲からしても、ほぼ妥当な値と判断した。

200–300 °C の構造変化

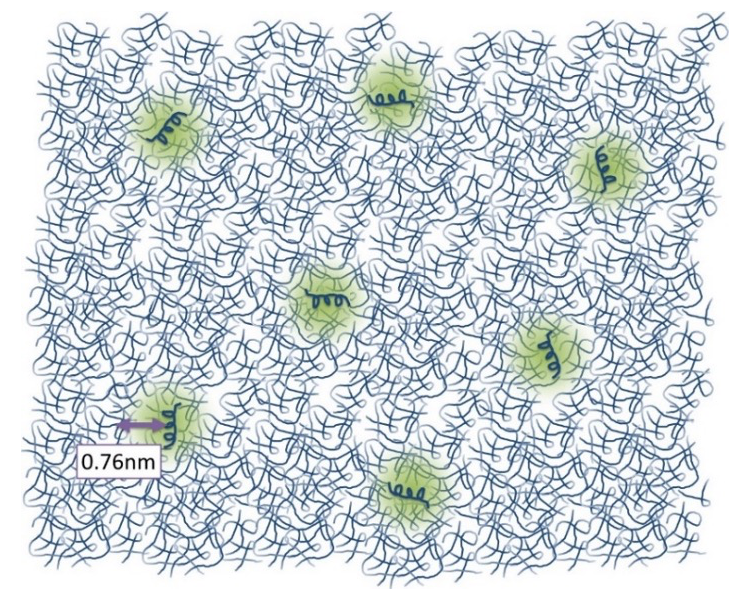

今回の実験より求められた、Pellet B における iPP の高温溶融状態における構造の概念図を Fig. 6 に示す。ξ で 0.5–0.8 nm 程度の凝集構造を有する微視的散乱体が、高温溶融状態において離散的に残存している様子を概念的に示したものである。通常 OZ 理論における、例えば液体やガスの熱的密度揺らぎなど[7,8]では、離散的ではなく、むしろ数密度の連続的揺動を想定しているが、それとは異なることに留意する必要がある。

Fig. 6 Schematic representation of structures of melt iPP at around 200 °C.

また、一般に実際の凝集構造の直径としての大きさは、SAXS のフーリエ変換の関係にある実空間のコンボリューションに基づく相関関数の統計的相関距離 ξ よりも大きな値であり、また、その度合いは、想定している実際の凝集構造体としての数密度や分布状態に依存することも言及しておきたい。

ここで述べる微視的凝集構造であるが、200 °C 以下の温度での解析で述べた結晶融解過程におけるラメラ構造やドメイン構造と一連の因果関係があり、高温溶融状態まで構造の形態や大きさを変えながら(小さくなりながら)引き継がれているものと考えている。推測の域は出ないが上記の理由として、iPP の一次構造に由来する分子鎖特有の31螺旋構造のバルク性や微視的配向性などの影響が高温溶融状態においても残っており、ある種の凝集構造や不均一構造を誘発しているのではないかと考えている。

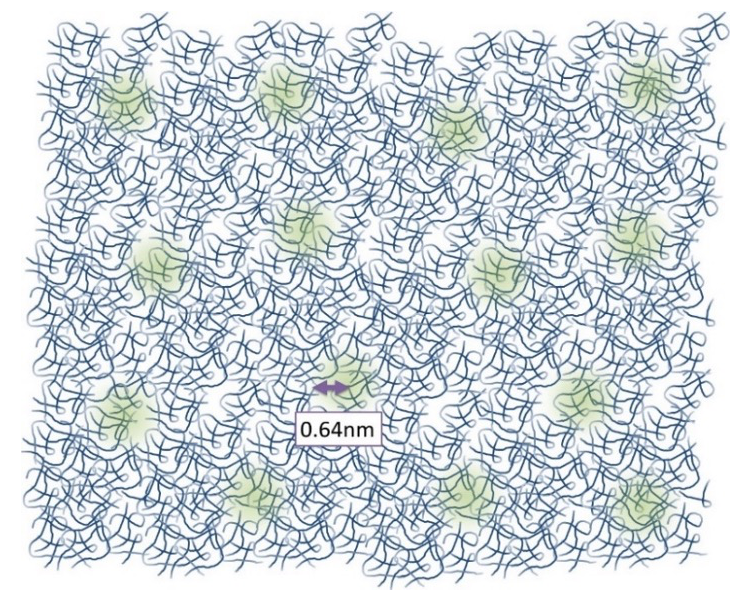

Fig. 7 は、280 °C での構造の概略図であるが、この領域の温度ではさらに均一化が進み、凝集構造もかなり小さな状態になっている様子を示したものである。この温度付近の高温領域までくると、結晶核生成のオリジンとしてのメモリー効果も消失し、高分子融液としての熱的密度揺らぎが支配的状態になっていると思われる。

Fig. 7 Schematic representation of structures for melt iPP at high temperature of 280 °C.

以上第 Ⅱ 報から本報にかけて示してきたこれら一連の温度に依存した iPP の構造は、測定の時間スケールからしても、熱力学的平衡状態で起きている現象(非平衡系ではない)であることに留意する必要がある。

一連の本研究の最終目的でもあるが、iPP の高温溶融状態からの高速冷却過程での構造形成において、上記微視的凝集構造が結晶核生成のオリジンとしてメモリー効果を有し、α 晶形成の度合いに大きく関与している可能性は充分に考えられる。

現在我々は、次のステップとして、200 °C 以上の温度における高温溶融状態でのオリジンをさらに解明すべく、SPring-8 でのX線光子相関分光法(XPCS)に基づく微視的凝集構造の解明に着手している。

まとめ

200 °C から 300 °C における iPP の高温溶融状態について、SPring-8 放射光を用いた SAXS 測定を行い、Ornstein-Zernike Plot による凝集構造に関する解析を試みた。その結果、相関距離(ξ)にして 0.5–0.8 nm 程度の構造が観測され、260 °C を超えた付近から、そのサイズの減少傾向が確認された。通常温度上昇に伴い、熱的密度揺らぎにおけるξは増大することが予想されるが、260 °C 以上での温度上昇に伴うξは、むしろ減少傾向が観測され、実際には逆の結果が得られた。故に、この温度領域に残存する構造を熱的密度揺らぎから説明することは困難であり、何らかの微視的凝集構造が高温溶融状態で残存していることが示された。

いまだ断定はできないが、上記微視的凝集構造が結晶化過程に重大な影響を及ぼす構造体(オリジン)の可能性が示唆され、この構造は結晶融解過程からの履歴を背負い、高温領域まで、その形態や大きさを変えながら引き継がれたものと思われる。

謝辞:

本論文で紹介した実験結果は三菱ケミカル(株)の藤江正樹氏、SPring-8 での放射光実験は放射光ナノテクセンターの桑本滋生博士に、また一部のデータ解析や図の作成は三菱ケミカル(株)伊村宏之氏のご協力によって得られたことに、感謝と御礼を申し上げる。

参考文献:

[1] M. Fujie and T. Yamashita, 国際公開特許, WO2017/018195.

[2] T. Konishi, et al., Macromolecules, 39, 8035 (2006).

[3] G. Strobl, Eur. Phys. J. E, 3, 165 (2000).

[4] K. R. Reddy, et al., Macromolecules, 42, 4191 (2009).

[5] K. Cho, et al., Polymer, 44, 4053 (2003).

[6] H. E. Stanley, Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena, ed.

Clarendon Press (Oxford) 1st ed., Chap. 7 (1971).

日本語訳: 相転移と臨界現象, 松野孝一郎, 東京図書 (1974).

[7] A. Arai and K. Nishikawa, Phton Factory News, 22(2) AUG, 24 (2004).

[8] 西川恵子, 日本結晶学会誌, 42(4), 339 (2000).

[9] T. Yamashita, Jpn. J. Appl. Phys., 33, 4025 (1994).

[10] T. Yamashita and K. Kamada, Jpn. J. Appl. Phys., 32, 1730 (1993).

[11] T. Yamashita and K. Kamada, Jpn. J. Appl. Phys., 32, 4622 (1993).

(Received: June 1, 2018; Early edition: June 26, 2020; Accepted: July 6, 2020; Published: August 21, 2020)