Volume8 No.2

SPring-8 Section B: Industrial Application Report

アイソタクティックポリプロピレンの高温溶融状態における メモリー効果と結晶融解構造に関する研究(Ⅲ)

Studies of Memory Effects at the Temperature Much Higher than Melting Point and Melt Structures in Isotactic Polypropylene(Ⅲ)

三菱ケミカル(株)

Mitsubishi Chemical Corporation

- Abstract

-

アイソタクティックポリプロピレンの昇温過程(50 °C~200 °C)における WAXS/SAXS 同時測定を行い、結晶の融解過程における詳細な解析を実施した。その結果、ラメラ間周期長の逆数プロットから 142 °C 付近が結晶融解の開始点となっていることを示した。

また、ラメラ晶の融解が進むにつれて、融点よりも低い温度領域からラメラの融解に起因した Guinier 関数で記述されるドメイン構造が発達してくることを示した。そして、このドメイン構造は、結晶融解に関わる DSC の吸熱反応が検出できないレベルの温度(172.5 °C)を超える 180 °C においても、なおも未融解の微結晶や強固な 31 螺旋の凝集体を中心にしたと思われる長周期を有する秩序的ドメイン構造の多くが残存していること、さらに高温域の 190 °C においても、このドメイン構造は明確に存在するが、長周期的相関の無い秩序を失ったドメイン構造へと変化することを明らかにした。

Keywords:アイソタクティックポリプロピレン、メモリー効果、α晶、放射光X線散乱、SAXS、メソフェイズ、ドメイン構造

背景と研究目的:

前報告(第Ⅱ報)では、アイソタクティックポリプロピレン(iPP)の昇温過程(50 °C~200 °C)における SAXS/WAXS 同時測定を行い、iPP のα晶の融解過程について調べた結果を報告した。その結果、結晶融解過程に関しては、昇温に伴う WAXS ピークの消失挙動から、iPP のα晶は、DSC の吸熱反応が検出できないレベルの温度領域(174 °C~190 °C)においても残存していることを明らかにした。また、SAXS プロファイルの変化より、昇温に伴うラメラ間周期長の増大と、並びに、ドメイン構造の出現が明らかとなり、かつその構造は融点よりやや低い温度領域から 190 °C 付近まで明確に観測されることを示した。

本報告(第Ⅲ報)では、第Ⅱ報の実験で得られたデータの定量的解析と考察をさらに詳細に進め、そこから導き出された新たな実験事実と、結晶融解過程における概念的構造モデルについて言及する。

実験:

第Ⅰ報で述べた、溶融状態から急速冷却後のα晶とメソフェイズ[1]の割合が溶融温度によって大きく変化する Pellet B のサンプルを用い、その昇温過程における SAXS/WAXS 同時測定を SPring-8 の兵庫県ビームライン(BL08B2)にて実施した。サンプルは真空乾燥機の中で十分乾燥させたものを使用し、ペレットを溶融させた状態でホルダーに充填し作製した。X線測定は、50 °C、100 °C の温度と、さらに 150 °C 以上では 10 °C おきに 200 °C まで実施し(昇温速度は 10 °C/min)、所望の測定温度に到達して 5 min 程度保持した後、平衡状態にて SAXS/WAXS の同時測定を行った。

また、温度測定の妥当性を検証するため、X線散乱測定に使用したセルを用いて、事前に昇温過程(2 °C/min)で iPP の様子を目視観察し、DSC 結果との整合性を確認した上で SAXS/WAXS 同時測定を実施した。

X線の波長は 1.0 Å、SAXS のカメラ長は 6136 mm、WAXS のカメラ長は 67.1 mm で行った。SAXS の検出器には DECTRIS 社製 PILATUS-100K、WAXS の検出器には浜松ホトニクス(株)製フラットパネルセンサ C9732DK-11 を用いた。

SAXS プロファイルのフィッティング解析には、Jan Ilavsky らによって開発された Irena パッケージの “Small angle diffraction tool”[2] を用いた。

結果と考察:

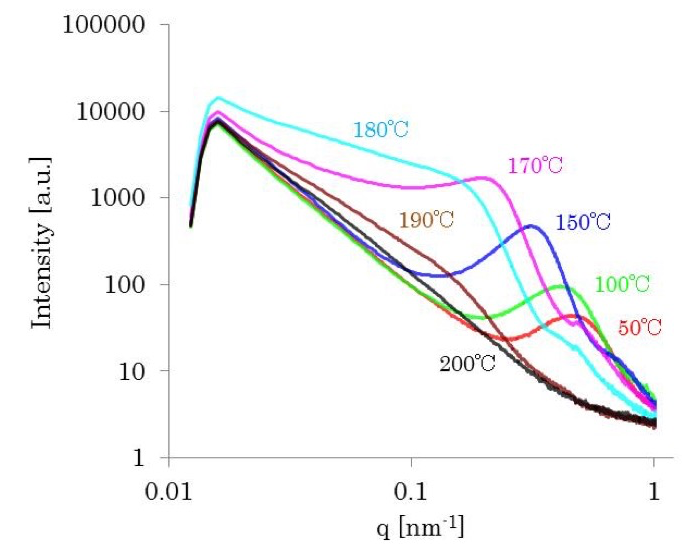

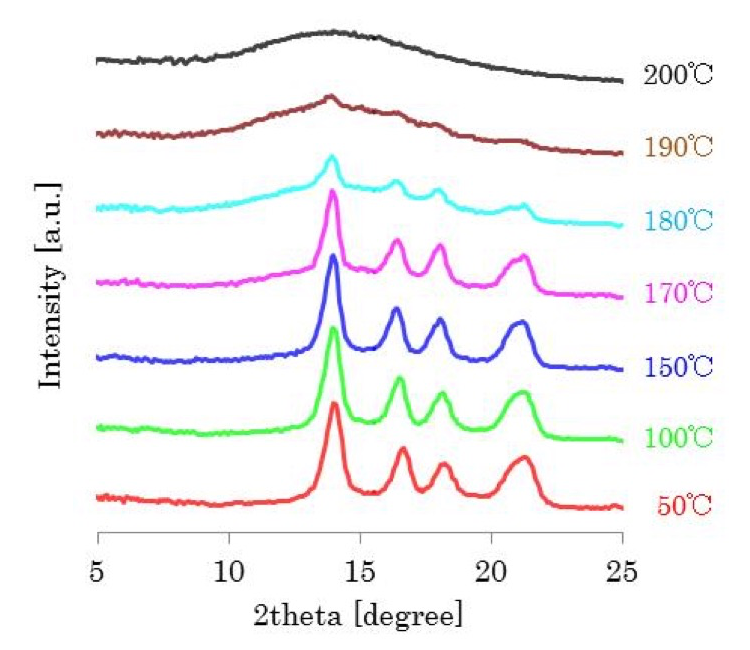

Fig.1 は iPP の各温度において測定された SAXS プロファイルである。

Fig. 1 1D-SAXS patterns of Pellet B at 50 °C~200 °C.

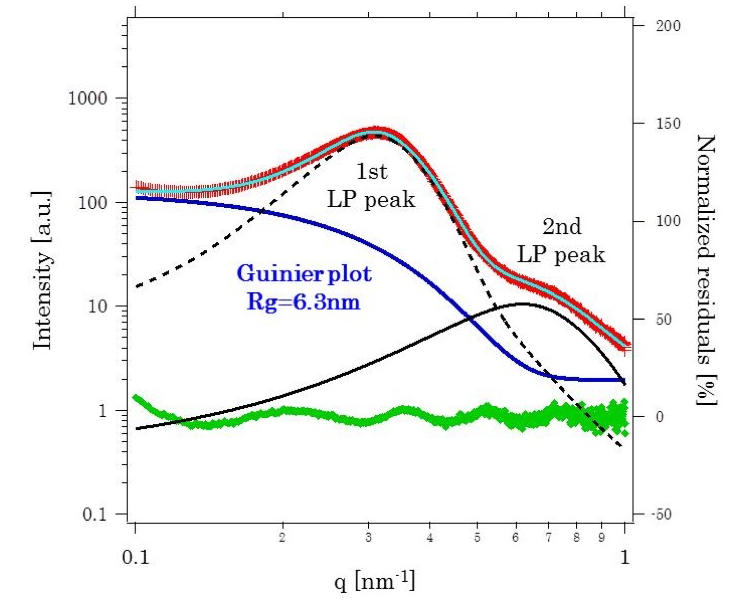

ラメラ間の長周期(lamellar period: LP)由来と思われる回折ピークが温度上昇と共に low-q 側へシフトしていく様子が観測された。“Small angle diffraction tool” を用いた 150 °C における SAXS パターンの解析例を Fig. 2 に示す。high-q 側のピークは LP に由来する回折ピークで、1次(点線)と2次(実線)の2つのピークによりフィティングを行った。

Fig. 2 Profile fitting of SAXS pattern at 150 °C: experimental intensity (red), total fitting curve (light blue), guinier plot, power law and baseline fitting curve (blue), normalized residuals (green).

low-q 側の散乱強度分布は 150 °C より低い温度では指数則(power law)で説明できたが、150 °C 以上の SAXS プロファイルでは、low-q 側に power law では説明できない新たな散乱成分が現れ、孤立したドメイン構造の存在を仮定した式(1)のギニエ関数を導入することで、高い精度でプロファイルのフィッティングを得ることができた。ここで Np は散乱体の数、V は散乱体の体積、∆ρ は散乱体の電子密度差を表す。q2 と I(q) の対数プロット(ギニエプロット)の傾斜から散乱体の慣性半径の二乗平均 <Rg2> を、q=0への切片から散乱体数や電子密度差の大きさの目安となる I(0) を見積もることができる。

Fig. 2 のグラフ下部の ◆ マークは実測値と計算値の強度の差分を実測値の強度で規格化した値(normalized residuals)でありフィッティング精度を示すものである。

こうした高分子のドメイン構造に関して、これまでの関連性の深い研究として、K. R. Reddy と K. Tashiro ら[3] の報告がある。これは iPP のブレンド試料を用い、融点以上の 200 °C から 130 °C への温度ジャンプによる等温過程での構造の時間発展を調べたものであり、結晶の融解過程とは異なるが、高分子がある種のドメイン構造を経由して結晶化に至ることを報告している。

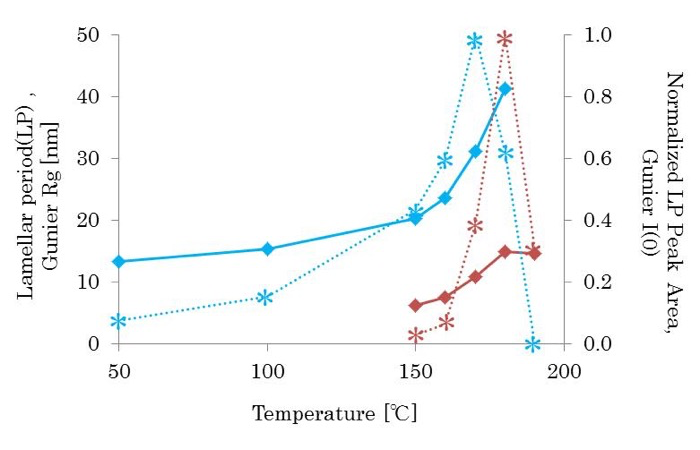

以上のことは第Ⅱ報でも述べてきたが、さらに SAXS から得られる各種構造パラメータの温度依存性に関して詳細な解析を実施した。その結果を Fig. 3 に示す。ここでピークの位置より解析されるラメラ間の周期長(LP)を ◆ で、その一連の温度変化に関する最大ピーク面積で規格化した LP に帰属するピークの面積比(normalized lamellar peak area)を*で、ギニエ関数の慣性半径(Guinier Rg)を ◆ で、そして、一連の温度変化における最大強度で規格化したギニエ I(0) の値を*でプロットした。

Fig. 3 Lamellar period (◆), Guinier Rg value (◆), normalized lamellar peak area (*) and Guinier I(0) (*) calculated from SAXS pattern at each temperature of 50 °C~190 °C.

これによると、LP は温度上昇に伴い増大し、その変化は 150 °C 付近から急激に大きくなる。これはラメラ構造として折り畳まれている iPP の分子鎖が一部融解し非晶質成分が増加するためと考えられる。一方、LP 由来の回折ピーク面積は 170 °C 付近で最大となり、190 °C においてほぼ消失した。このような SAXS における上記回折ピークの温度に関する振る舞いは、WAXS の結晶回折ピーク(Fig. 4)に関する振る舞いと非常によく類似しており、先のピークの帰属が妥当であることを示している。

Fig. 4 1D-WAXS patterns of Pellet B at 50 °C~200 °C.

温度上昇によるラメラ晶の融解に伴い、ドメイン構造サイズ(Rg)とその量に対応するギニエ I(0) が 150 °C 付近から観測され始め、その後増大してゆく。そして WAXS にて結晶回折ピークがわずかに観測される 180 °C の温度付近において I(0) は最大を迎え、これら回折ピークのほとんどが消失する温度(190 °C)に向け急激にその強度は減少していった。しかし、なおもある程度の量のドメイン構造が 190 °C において残存していることが明らかとなった。このように、ラメラ晶の融解が進むにつれてドメイン構造が発達してくるわけであるが、これはラメラ晶が融解したことで、それを核としたドメイン構造(孤立散乱体)が SAXS にて観測されるようになったためと解釈される。

系の温度が 180 °C を超え、さらにラメラ晶の融解が進むと、系の均一化がより促進され、ドメイン構造と非晶部との密度差は小さくなり、I(0) が低下すると考えられる。なおドメイン構造が観測され始める 150 °C の温度における慣性半径 Rg は、約 6.3 nm、直径で 12.6 nm 程度で、これは長周期 LP の 20.3 nm と比べ、約 62% 程度のサイズであり、ドメイン構造の由来がラメラ晶の融解であるとする解釈は、サイズの関係からもつじつまが合う。

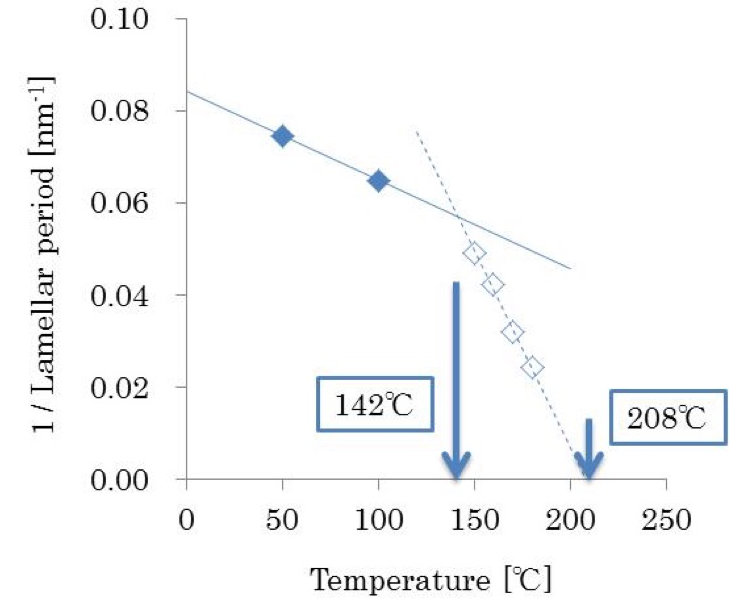

さらにラメラの消失温度を見積もるため LP の逆数プロットを試みた(Fig. 5)。このプロットの温度軸(横軸)に対する切片は、結晶融解が全て完了し、仮想的に LP が無限大になったと仮定した場合の極限温度を意味する。その結果、仮想極限温度は 208 °C と見積もられた。

Fig. 5 Reciprocal plots of lamellar period(LP).

また、Fig. 5 で 142 °C においてプロットの傾斜が変化しているが、これはこの温度を境に、LP の増大における主要因が、熱膨張からラメラ晶の融解へと切り替わったことによるものと考えられる。以上より結晶の部分的融解は、この温度付近から始まっており、前述したラメラ晶の融解に起因したドメイン構造が 150 °C 付近から観測され始めることともほぼ一致する。一方で、DSC(第Ⅰ報 Fig. 1 参照)の初期の吸熱反応の開始温度(120 °C 付近)からすると、実際の結晶の融解開始は、それより 22 °C ほど高い温度域にあると言える。DSC で見られる初期の 120 °C~142 °C までの吸熱反応(系のエンタルピーの増大)は、主に結晶の融解に先立ち、その内部に励起される高分子のコンフォメーションの運動に絡む格子振動の増大によるものと思われる。

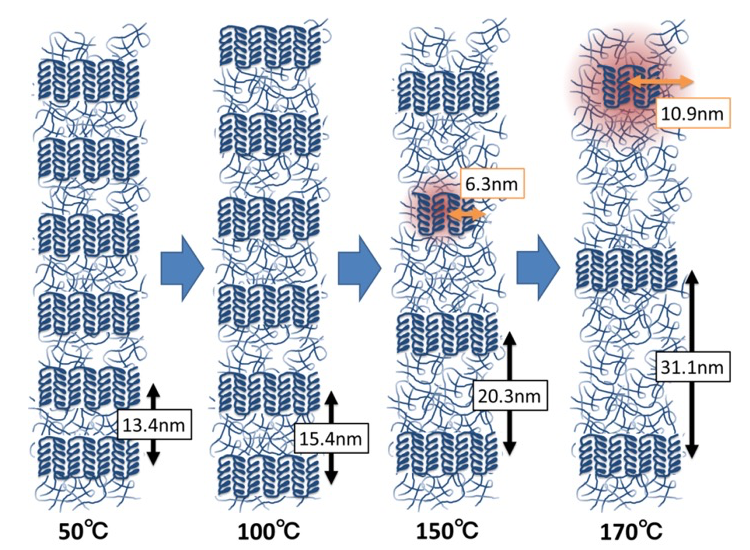

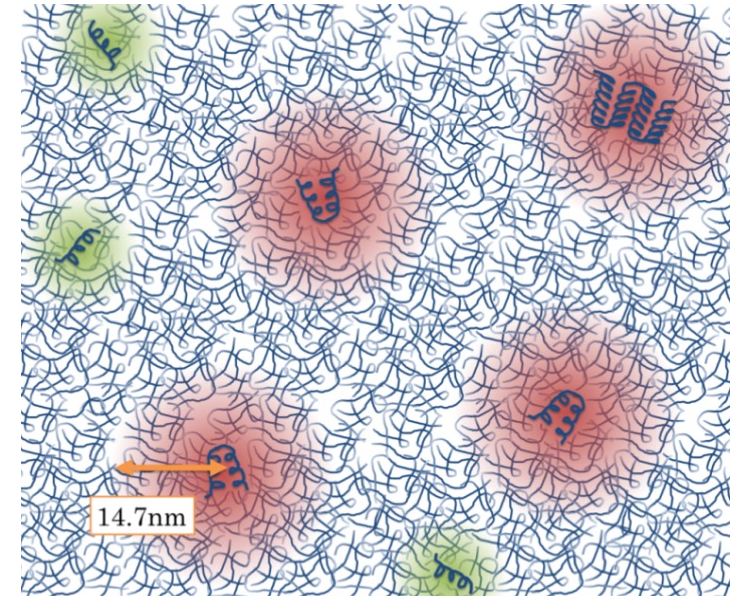

これら SAXS/WAXS 同時測定データの解析結果を踏まえ、Fig. 6 から Fig. 8 に iPP 結晶の融解過程に関し結晶/非晶の2相モデルによる概念図を示す。

Fig. 6 Schematic representations of structures under melting process of iPP crystals at 50, 100, 150 and 170 °C, respectively.

まず Fig. 6 は、50 °C、100 °C、150 °C、170 °C に関する概念図であが、50 °C から 142 °C 付近までは主に非晶部分の熱膨張に伴う LP の増大が起こり、150 °C 付近では融解し始めたラメラ晶を中心とするドメイン構造が現れ始める。ただし Fig. 3 で示したように、150 °C 時点では、まだそのドメイン構造は極微小量に留まっている状態である。さらにラメラ晶の融解が進むと非晶部分の絶対量が増大するため、統計的に LP の増大が SAXS にて観測されるようになる。

Fig. 7 Schematic representation of structures under melting process of iPP crystals at 180℃.

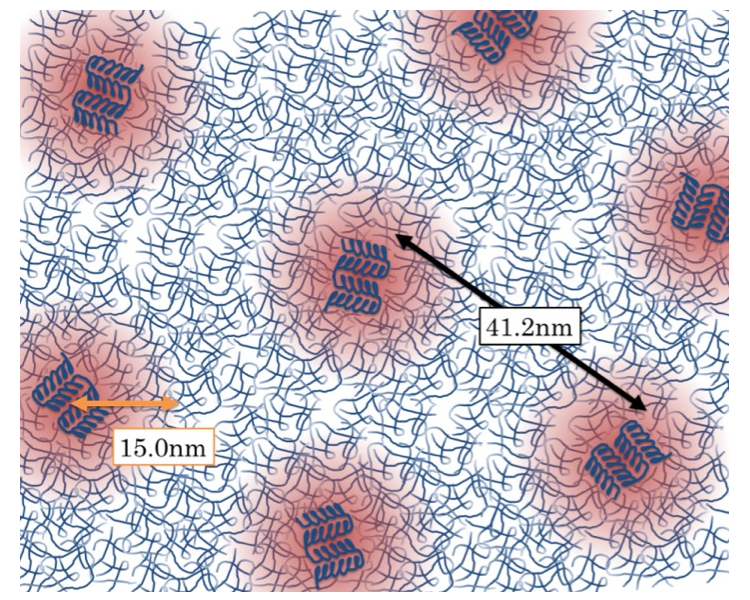

Fig. 7 は 180℃ における構造の概念図である。結晶融解に関わる DSC の吸熱反応が検出できないレベルの温度(172.5 °C)を超える 180 °C ではラメラ晶の融解はかなり進んでいるが、未融解の微結晶や強固な 31 螺旋の凝集体を中心にしたと思われるドメイン構造が多く残存しており、またこのとき、ラメラ間周期長(またはドメイン間周期長)41.2 nm は明確な相関として存在していることが明らかとなった。

Fig. 8 Schematic representation of structures under melting process of iPP crystals at 190 °C

Fig. 8 は 190 °C における構造の概念図である。190 °C では完全ではないがラメラ晶はほぼ消失し、LP が観測されないことから、秩序を失いながら長周期的相関の無いドメイン構造へと変化すると考えられる。しかし同時に、系の均一化も進んでいる状態と思われ、ドメイン自身の自己相関長は維持されていても、その揺らぎの大きさ(密度差)は小さい状態にあると思われ I(0) は減少する。

以上、結晶融解過程における 200 °C までの構造変化について、今回 WAXS/SAXS 同時測定により明らかとなった実験事実を基に概念図を示した。

まとめ:

① iPP の昇温過程(50 °C~200 °C)における WAXS/SAXS 同時測定を行い、結晶の融解過程における詳細な解析を実施した。その結果ラメラ周期長の逆数プロットから 142 °C 付近が結晶融解の開始点となっていることを示した。

② ラメラ晶の融解が進むにつれて、融点よりも低い温度領域からラメラの融解に起因した Guinier 関数で記述されるドメイン構造が発達してくることを示した。

③ 結晶融解に関わる DSC の吸熱反応が検出できないレベルの温度を超える 180 °C においても、なおも未融解の微結晶や強固な 31 螺旋の凝集体を中心にしたと思われる長周期を有する秩序的ドメイン構造の多くが残存していること、さらに高温域の 190 °C においてもこのドメイン構造は明確に残存するが、長周期的相関の無い秩序を失ったドメイン構造へと変化することを明らかにした。

謝辞:

本論文で紹介した実験結果は、三菱ケミカル(株)の藤江正樹氏のご協力、また SPring-8 での放射光実験は放射光ナノテクセンターの桑本滋生博士らのご協力によって得られたことに、感謝と御礼を申し上げる。

参考文献:

[1] G. Strobl, Eur. Phys. J. E, 3, 165 (2000).

[2] J. Ilavsky and P. R. Jemian, J. Appl. Cryst., 42 (2), 347 (2009).

[3] K. R. Reddy et al., Macromolecules, 42, 4191 (2009).

(Received: June 1, 2018; Early edition: January 29, 2020; Accepted: July 6, 2020; Published: August 21, 2020)