Volume8 No.1

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

BL43IRにおける磁気光学ステーションの改修

Improvement of Magneto Optical Station in BL43IR

a東北大学金属材料研究所, b(公財)高輝度光科学研究センター

aIMR Tohoku University, bJASRI/SPring-8

- Abstract

-

BL43IR に既設の無冷媒超伝導マグネットを活用し、磁場中赤外顕微分光測定系を改良することで、信号強度の大幅な増大と測定可能エネルギーの遠赤外光領域への拡張に成功した。また、クライオスタットを新造更新し、冷媒の消費量を大幅に抑えることができた。これらの結果により、本ステーションは、低温(~ 4 K)、強磁場(~ 14 T)の環境下で、200-10000 cm-1 程度の幅広い赤外光学スペクトルを再現性よく安定的に得ることができる貴重な測定系となった。

Keywords: 強磁場、低温、赤外、顕微分光

背景と研究目的:

一般に、磁場による物質への影響は低エネルギー領域で顕著に見られる。そのため、超伝導を例に挙げるまでもなく、磁場中での輸送特性や赤外領域、特に遠赤外領域の分光は物性研究を大きく発展させるものである。BL43IR では、先駆的にも10年以上前に無冷媒の超伝導マグネットが導入され、強磁場中での赤外分光を可能とする磁気光学ステーションが整備されていた[1]。しかし、当初の磁気光学ステーションの構成では光路調整の困難さや光強度不足などのために磁場中での測定は、中赤外光領域(約 700-10000 cm-1)のみで、遠赤外光領域(約 700 cm-1 以下)の顕微分光は実現されていなかった。もちろん、磁場の有無にかかわらず、遠赤外光領域での顕微分光は放射光施設以外ではほとんど不可能であり、それが可能な測定系を持つ BL43IR の役割は大きい。さらに、近年研究が盛んな電気磁気効果やトポロジカル絶縁体、ディラック電子系、量子ホール系などの電気-磁気の交差相関や非対角応答の物性を解明するためにも、遠赤外顕微分光を磁場中で行える測定系はますます重要になっている。また、磁場による低エネルギー物性現象は低温ほど顕著に現れるため、低温環境の下で強磁場中での赤外分光スペクトルを安定的に得られることが望まれる。

そこで、我々は BL43IR の磁気光学ステーションを改良し、再現性のよい低温強磁場下赤外顕微分光が可能な測定系を整備することにした。既存の ±14 T の無冷媒超伝導マグネットと分光計器製の顕微反射光学系をベースとして検討した結果、光路やミラー系の見直し、クライオスタットの更新等を行うことにした。

実験:

BL43IR 既設の磁気光学ステーションに対して行った主な改善点は、1) 寒剤使用量の低減、2) 位置変動および振動の抑制、3) 集光信号と強度の増大、4) 偏光および磁場方向の調整、の4点である。図1は磁気光学ステーション周辺の概略図である。赤い矢印は蓄積リングから検出器までの光路を示しており、黄色で示した箇所は大きく変更、新造した箇所である。右側の黒い四角で囲んだ領域はステーションの外部を上方から見た配置図である。フーリエ変換赤外分光光度計(FTIR)からの出射光は2枚の金ミラーによってステーション内に導かれる。左側の黒い四角で囲んだ領域は、防磁シールドで囲まれたステーション内部を正面から水平方向に見た図である。光学台とクライオスタットは同じ床面に載っているが、マグネットはそれとは異なる床面に載っている。また、マグネットの足には防振部品が使用されている。

図1.改修後の磁気光学ステーション。黄色部分は大きく変更、新造した箇所。青い直方体は試料を表している。

上記の4項目についての改善点について以下に記す。

1) 寒剤使用量の低減

低温測定の質を向上させるためには、実験に使用する冷媒の量を減らすことが重要である。少量の寒剤で迅速に安定な低温環境が得られるように、クライオスタットを新造した。これによって、液体ヘリウムの使用量は室温から 150 K 程度までは温度を保持するのに 0.5 L/h 以下程度(液体換算)、30 K 程度までは 1 L/h 程度、10 K までは 1.5-2.0 L/h 程度、5 K では 3 L/h 程度となった。以前は、10 K 程度で 2.5 L/h 程度、4-5 K で 4 L/h 程度であったので、20-30% 向上している。また、クライオスタット全体が完全に室温になっている状態から数十 K まで冷却し温度と熱収縮が安定するには6時間程度はかかるが、一旦数十 K まで冷却されれば、1時間程度で室温から 10 K 程度まで急冷却可能である。この速度に関してはヘリウム流量に大きく依存するため改造前の性能と直接比較することは困難であるが、温度保持に要するヘリウム消費量と同程度(20-30%)の向上はあると考えられる。電子物性の研究においては極低温を保持したまま、長時間かけて磁場を掃引する実験を行うことが多い。昨今のヘリウム供給事情や価格の高騰を考えても、ヘリウム消費量を大幅に減らせたことは効率的な研究の促進に大いに役立つ。

2) 位置変動および振動の抑制

安定的な顕微分光測定のためには、試料および集光位置の変動や測定系の振動を可能な限り抑える必要がある。磁気光学ステーションにおける振動の主な発生源は、無冷媒超伝導マグネットの冷凍機である。50 - 100 µm 程度の微小領域での分光測定を想定していることから、10 µm 程度以上の振動があってはならない。これまでは、磁気光学ステーション内の光学系を載せたベース台と床の間は防振ゴムを使った柔軟な固定方法が取られており、床からの振動軽減の効果を重視していた。しかし、このことは別の問題を引き起こす。遠赤外用の検出器であるボロメータは 7 kg ほどもあり、ボロメータの設置によって防振ゴムが伸縮し光学系全体がわずかに傾き、試料上の光焦点位置がずれてしまう。ボロメータの設置後に焦点の位置調整をすればよいが、ボロメータは液体窒素や液体ヘリウムを入れて使うため使用中にこれらの寒剤が蒸発し重量が変わってしまうため、根本的な解決には至らない。

これらを解決するため、既存の光学系を全て強固な非磁性の光学ステージの上に設置し、超伝導マグネットおよび冷凍機に接続する圧縮ガスのチューブ等、振動の発生源と、検出器やクライオスタットを含む光学測定系とを設置床面から分離した。これらによって、光学系の傾き等による位置変動に関しては通常の作業を行う上では検出できない程度に抑制された。また、振動に関しては、無磁場状態では数 µm 以下、磁場印加時ではやや大きくなるが、10 µm 以内に収まった。クライオスタットは8本のボルトで強固に架台に固定されているが、磁場印加時は必ず試料位置の振動が大きくなってしまうことが分かっている。振幅は磁場とともに大きくなり 3-5 T 付近で飽和する。この原因はクライオスタット内部の試料を支える金属部品(ステンレスと銅)と、冷凍機の動作によって振動してしまうマグネットとが、磁場によって結合してしまうためと考えられる。これを回避する手段は今のところないが、現状では測定上の大きな問題とはなっていない。

3) 集光信号と強度の増大

指向性の高い放射光赤外光源であっても、光路中の光学素子の影響もあり、測定試料や信号検出器に至るまでの長距離(~10 m)を進む間にビーム径は広がってしまう。特に、放物面鏡はその鏡面精度のためか、反射後に長距離に渡ってビームの形状を良好に保ったままにすることは現実的には非常に困難である。そのため、光路中での放物面鏡の設置場所は大きな問題となる。また、遠赤外光は中赤外光に比べてビーム径が広がっており、遠赤外光領域への測定可能エネルギー域の拡張を行うには、できるだけ辺縁の光も集め、強度の向上を図ることが不可欠である。これらを念頭に、良好なビーム形状を保つために、以下のように光路と光学部品の大幅な変更を行った。

これまでは、ステーションに入る前に、2つの放物面鏡を使いビーム径を1/5程度に縮小していたが、縮小後のステーション内の試料位置までの距離が 4 m 以上と長いため、ミラーや焦点のわずかなずれが拡大し、試料位置でうまく集光することが困難であった。そこで、ビーム縮小に関してはステーション内部でのみ行うこととし、ステーション外部ではビームの形状を変えないように、平面ミラーのみを使った最短経路でビームがステーション内部まで到達するようにした。この際、光路に使用されていたアルミミラーを可能な限り大きい金ミラーに取り換えることで、通過可能なビーム径の増加と、遠赤外光の反射による減衰を低減した。磁気光学ステーション内部に到達する赤外光の取り込みビーム径は、上記の改良によってこれまでの約2倍(最大 6-7 cm 程度)になり、光強度としては 3-4 倍の増大が期待できる。

一方、ステーション内部に到達するビーム径(光量)が増加しても、その全てを試料に当てることは難しい。これはカセグレン鏡に関連した2つの原因、(1)マグネットの磁場中心付近に配置せざるを得ないためカセグレン鏡(の副鏡)の焦点距離が長いこと、(2)マグネット内径の制限のために大きな入射瞳径のミラーを使えないこと、による。そのため、ステーション内に導入した光を全てカセグレン鏡で反射し試料上に集光させるためには、前もって平行ビームの径を縮小しておく必要がある。ビームの縮小には焦点距離 f (mm)の異なる1対の放物面鏡(f1 : f2)を使うが、既存の縮小系(200 : 50)では、縮小率 f1/f2 が足りず、さらに、放物面鏡間の距離が固定されていたためビームの平行性の補正が不可能だった。この問題に対しては、より縮小比の高い(300 : 25.4) 1対の放物面鏡を使用し、それらの間隔を可動にすることで対応した。この新縮小系によって、FTIR 通過後の放射光のわずかな広がり角度も補正できるとともに、1/10以下に縮小された平行光を作ることができるようになった。一般に、高倍率で縮小すると、鏡面や微調整の精度限界のため出射ビーム形状が良好に保持される距離が短くなる。そのため、図1のように縮小系の出口を上にし、試料までの距離を最小化することで、精度限界のわずかなずれが試料表面に至るまでに拡大されることを防いでいる。さらに、2つの放物面鏡の角度調整という自由度が高すぎて非常に困難な作業の替わりに、調整は2つ放物面鏡の間の距離(平行移動)のみとした。同時に、これまでは縮小系への入射光と連動していた出射光の位置と角度条件を、入射側とは独立に調整可能にした。後者は、縮小系全体の(図1の紙面垂直方向)平行移動、および出射後の平面ミラーのあおり角度と鉛直方向への平行移動によって行う。

他のステーションに最適化するために改造され、再取り付けは不可能だった。そのため、調整に1日かけても反射率を測定可能な信号強度は偶然にしか得ることができなかった。この強度は同 BL 内の長作動距離(LWD)顕微分光測定系と比較すると 1% 未満である。また、測定可能になった後でも光学系のたわみ等の影響によって 12-24 時間程度で再調整が必要になるような状況であった。しかし、前項2)も含めた上記3)の改良によって、最終的には得られる光強度は LWD 測定系の 25-50% (中赤外 700-10000 cm-1、金ミラー)、5-10% (遠赤外 200-800 cm-1、金ミラー)となった。調整時間は 1-2 時間程度と大幅に短縮することに成功し、3-4 日程度のビームタイム内で有意な変化は見られないほど安定している。

4) 偏光および磁場方向の調整

クライオスタットを設置した後、鉛直方向を軸とした角度変更ができるような回転機構を追加した。また、マグネットに接触しない範囲でクライオスタットのあおり角度も調整可能である。これによって、放射光自身の強い偏光に対して試料の軸を回転調整することが可能となり、異方性の大きな試料の場合は特に、信号強度の改善が可能となる。

通常、試料反射面が印加磁場に垂直となる配置(ファラデー配置)で反射率測定を行うが、試料直近に45度微小金ミラーを配置し光路を曲げることで、試料反射面が磁場と平行となる測定(フォークト配置)が可能となり(図1左上部参照)、反射率における磁場、電場の全てのテンソル成分を得ることが可能となった。

結果および考察:

上記改善の結果として、700-10000 cm-1 の中赤外光領域に関しては、改良前の50倍以上、LWD 顕微分光測定系と比較すると 20-50% 程度の光信号強度を安定的に得ることができるようになった。200-800 cm-1 の遠赤外光領域では LWD 顕微分光測定系と比較して 5-10% 程度の強度となった。両エネルギー領域において、調整作業を別の日に全てやり直しても、同じ試料であれば光強度は 30% 以内で一致した。個々の反射率測定間での安定性、再現性については下記の具体例を見ると分かるが、スペクトルの絶対値は数 % 程度の範囲で一致する。もちろん、積算回数を増やしてさらに精度を高めることも可能である。

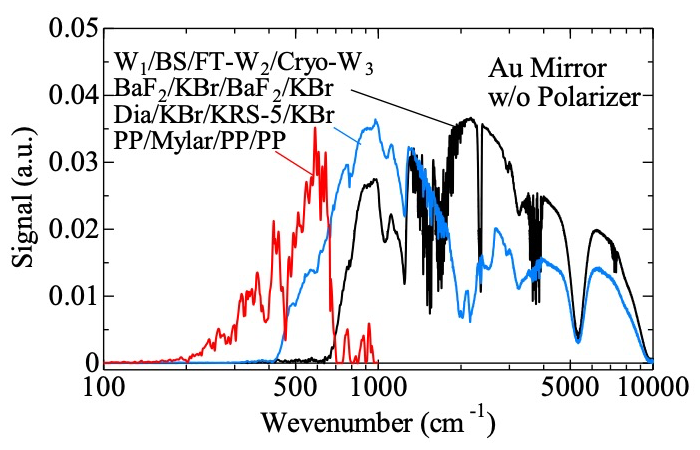

図2は金ミラー使用時の反射光強度の測定例である。中赤外光領域では MCT、遠赤外光領域ではボロメータで検出した。スペクトル形状は使用窓材によって変化するが、約 200-10000 cm-1 の範囲で測定可能なことが分かる。以下に、実際の試料での測定例を示す。

図2.金ミラー使用時の反射光強度。W1 は収納部天井、BS はビームスプリッタ、W2 は FTIR 出射口、W3 はクライオスタット窓の材質である。

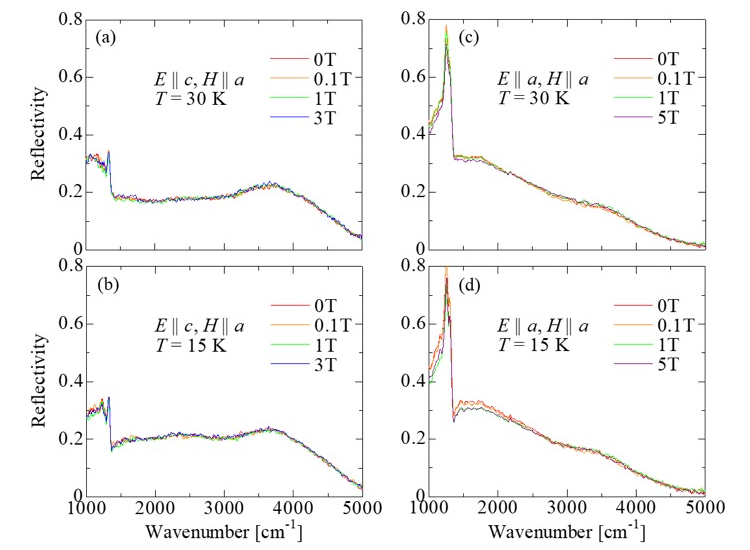

極低温で磁気相転移する分子性有機導体 κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl [2,3] において、磁化の回転および飽和に対応すると見られるスペクトルのわずかな変化を検出した(図3)。この物質は擬2次元的な結晶構造を持ち、27 K で金属からモット絶縁体へ相転移を引き起こす強相関パイ電子系物質である。絶縁体化とともに反強磁性に磁気転移し、さらに低温の 25 K でジャロシンスキー-守谷相互作用のために、弱強磁性が生じる。図3(a)-3(d)は、この系の常磁性金属相(30 K)と弱強磁性モット絶縁体相(15 K)において、試料反射面(ac)を磁場(H || z)と平行にしたフォークト配置での中赤外光領域の反射率測定結果である。弱強磁性相では、磁場とともにいくつかの傾いたスピン状態を経て、0.5 T 程度でスピンのキャント方向が定まり磁化が飽和することが知られている[3]。E || a の偏光で、0.1 T と 1 T 間のスペクトルに見られる差はこのことを反映していると考えられる。図3(d)では低波数領域での変化が大きく見えているが、これは高波数領域のスペクトルを一致させるように 2-3% の定数倍補正をしたためである。僅かな差ではあるが、この変化は弱強磁性相の E || a 偏光のみで生じ、磁場や温度の変更に対して再現した。また、別の結晶試料でも同様の変化を観測できた。

図3.κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Cl の磁場中赤外反射率 (H||a) (a) E||c at 30 K, (b) E||c at 15 K, (c) E||a at 30 K, and (d) E||a at 15 K

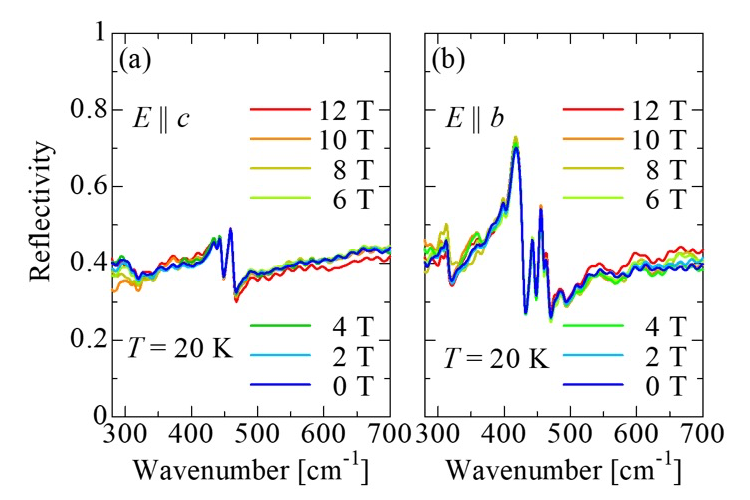

遠赤外スペクトルの例として図4に擬2次元有機導体 α’’-(BEDT-TTF)2Rb1.2Co(SCN)4 の反射スペクトルを示す。この系は 20 K では約 600 cm-1 のギャップの電荷秩序絶縁体となっている。クライオスタットの窓による干渉と思われる振動が見られるものの、350 cm-1 以上では概ね同じスペクトルを示しており、十分な測定精度を持っていることが分かる。ただし、12 T のスペクトルはいずれの偏光においてもそれ以外とやや異なる。この系は 10-12 T の磁場の間で誘電率の磁場依存性にカスプ状の異常が見られることから、磁場中反射率でもその異常に対応する変化が見られている可能性が高く、より詳細な測定を進めて行く予定である。

図4.α”-(BEDT-TTF)2Rb1.2Co(SCN)4 の磁場中遠赤外反射率 (a) E || c, (b) E || b

現在、我々以外の複数のユーザーがこの改良された測定系を利用して課題を実施している。

今後の課題:

中赤外、遠赤外光領域における信号強度は十分に高くなったが、計算上まだ改善の余地がある。現状のカセグレン鏡の構成と一対の放物面鏡による縮小系では、磁気光学ステーション内に到達する最大 6-7 cm のビーム径のうち、中心の 3 cm 程度しか試料に到達しない。もう一段の縮小系を導入するか、現在の縮小系の縮小率を 2-3 倍程高くすることで、その光を最大限利用することができるようになると考えられる。ただし、既に述べたように縮小率と集光性はトレードオフの関係があるので最適解を見つけるにはある程度の試行錯誤が必要である。

顕微分光ができる測定系における重要な用途としては、試料の特定の微小領域を狙った計測がある。これまでは、信号強度を得ることに重点を置き、試料に当たった光は全て検出されるようにしてきた。十分な強度が得られるようになった現状では、検出領域を限定するアパーチャーを導入してもよい段階になった。他にも、磁場の印加が可能な測定系で実施できる磁気光学カー効果や光学伝導度の非対角成分の観測の要望が出てくると考えられる。これらの機能向上については、別途、光弾性変調器を用いた中赤外領域の磁気光学測定系の構築を計画している。

参考文献:

[1] S. Kimura et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 467-468, 893, (2001).

[2] K. Miyagawa et al., Phys. Rev. Lett., 75, 1174, (1995).

[3] R. Ishikawa et al., J. Phys. Soc. Jpn., 87, 064701, (2018).

(Received: August 22, 2019; Early edition: October 30, 2019; Accepted: December 16, 2019; Published: January 22, 2020)