Volume8 No.1

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

硫黄の存在形態を指標とする交通事故現場遺留タイヤゴム片からの走行距離の推定

Estimation for Running Distance of Tire Rubber Left in a Traffic Accident Site Based on the Sulfur Species

a三重県警察本部科学捜査研究所, b京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻

a Forensic Science Laboratory, Mie Prefectural Police H. Q., b Department of Environmental Engineering, Graduate School of Engineering, Kyoto University

- Abstract

-

自動車タイヤゴム試料について、XAFS によるイオウの存在状態分析によって走行距離の推定が可能か検討した。実車で 2700 – 20000 km走行したタイヤのゴムを試料とし、そのイオウの存在状態を分析した。試料は蛍光収量法で測定した。XAFS の結果から、走行距離が大きくなるほど酸化がすすむ傾向がやや見られたものの、各走行距離内で大きくばらついていた。そのため、20000 km 程度以内の走行距離では蛍光収量法によるイオウの存在状態から走行距離を推定することは困難であると考えられた。

Keywords: 科学捜査、XAFS、交通事故、イオウ

背景と研究目的:

ひき逃げ等の交通事件、交通事故において、自動車タイヤゴムは路面または被害者の着衣に遺留される重要な証拠試料である。これらの遺留されたタイヤゴム片を被疑車両のタイヤと比較し、それらが同種のものか否かについて分析すること(異同識別)は交通事故の被疑車両を立証する上で非常に重要である。筆者らの研究グループがイオウの存在状態を指標とする自動車タイヤゴムの異同識別について検討したところ、タイヤゴムに含まれるイオウの存在状態にはタイヤ間で差異があり、異同識別の指標となり得ることが確認された[1]。従来、タイヤゴムは熱分解 GCMS によってその構成樹脂成分を検査することで異同識別が行われてきたが、このイオウの存在状態という指標が加わることでより詳細な異同識別が可能となり、さらに今までは不可能であった工業製品の同種製品間での異同識別や類似製品での異同識別も可能となると考えられた。このことは異同識別鑑定にとって非常に重要な成果であるが、異同識別という手法はあくまで被疑車両が見つかった場合にのみ可能なものであることには留意しなければならない。ひき逃げ事案のような被疑車両が未発見の場合、被疑車両を見つける必要がある。しかしながら、遺留品から被疑車両の情報を得る手法は現時点では自動車塗膜からの被疑車両の車種推定などに限られており、近年の塗膜塗布技術などの高度化から必ずしも遺留されるわけではない。このような背景の下、筆者はこれまでにひき逃げ等の交通事件、事故の捜査支援のため、遺留ガラス片からのガラスメーカーの推定手法[2]などを検討してきた。

ひき逃げ事案など被疑車両が発見されていない場合、被疑車両のタイヤが新品か使い古したものかについての情報、つまりタイヤという外部からの目視観察が容易に可能なものについて、科学的手法に基づいてあらかじめ情報を取得できれば、被疑車両を何百、何千台から絞り込む捜査の効率化、合理化を図ることができる。既往の研究[3]から、イオウの存在状態はタイヤゴムの劣化に伴って変化することが分かっている。劣化は走行することが大きな要因であると考えれば、イオウの存在状態から走行距離を推定することができると考えられる。しかしながら、実車に使われたタイヤゴムとそのイオウの存在状態について報告された例はなく、タイヤの走行距離の推定を検討された例もない。通常、交通事故などの現場に遺留されるゴム試料は擦過状で、非常に微量であるが、放射光を用いた XAFS であればこのような微量な試料にも対応することが可能であると考えられる。そこで本研究では、実車実験によって使用状況が明らかなタイヤを取得し、XAFS によるイオウの存在状態分析からタイヤの走行距離が推定可能か検討する。

実験:

試料は、実車での走行実験から得られたタイヤゴム、オーブンによる加熱で劣化を促進したタイヤゴムである。実車による走行実験は、6か月間実施した。タイヤ(ブリヂストン社製、NEXTRY(195/65R/15 91s)) A~D 各2本ずつ合計8本用意し、それそれぞれ A(2700 km)、B(5600 km)、C(11000 km)、D(20000 km) 走行させた。走行後、外したタイヤのトレッド中央の同じブロック部分から、180 度間隔で2か所採取した。それぞれを試料 a1、a2 – d1、d2 として、汚染の除去のために蒸留水及びメタノールで表面を軽く洗浄した上、真空デシケータ内で遮光して保存した。次に、加熱劣化実験は過去の研究[4,5]から走行時のタイヤ表面温度を参考とし、走行実験の試料と同様に新品のタイヤから採取したゴム試料について、酸化防止剤や汚染を除去するために表面を蒸留水及びメタノールで軽く洗浄し、オーブン(ISUZU, BY-H)を用いて 70 ºC 又は 160 ºC で一定期間加熱したものを試料とした。また、新品のタイヤを用意し、上述試料と同様に表面から削り取り、洗浄したものをブランク試料とした(Blank1~Blank3)。

XAFS 測定は、BL27SU(Bブランチ)において実施した。イオウの K 吸収端 (2472 eV)について、蛍光収量法によるX線吸収分光測定により行った。実試料、標準試料のいずれについても導電性両面テープにより Al 製試料ホルダに直接固定した。二結晶分光器によって単色化された軟X線を試料の元々のタイヤ表面に相当する箇所に照射し、そこから放出される蛍光X線収量の励起エネルギー依存性をシリコンドリフト検出器で検出することで、軟X線吸収スペクトルを得た。

結果および考察:

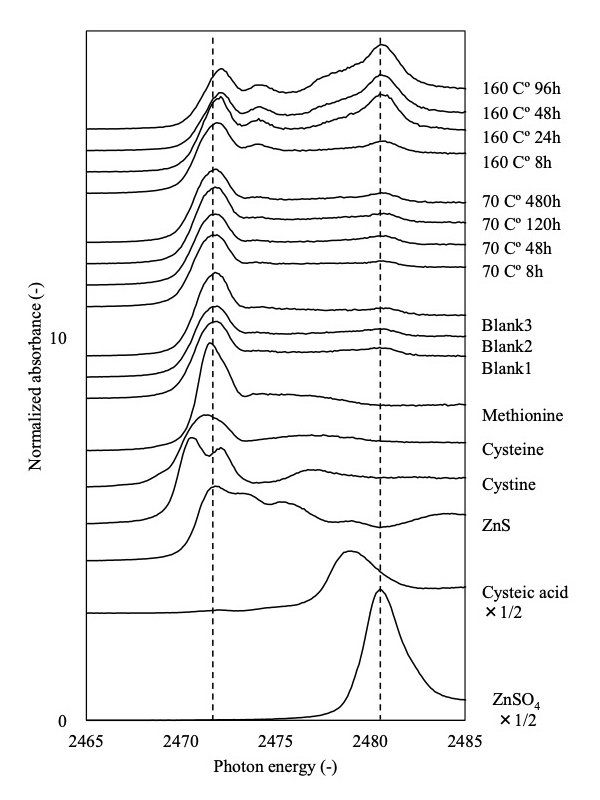

加熱劣化実験から得られた試料の XAFS の結果及び走行実験から得られた試料の XAFS 結果を Fig. 1 及び Fig. 2 にそれぞれ示す。なお、Fig. 1 には標準試料も併せて示す。測定の結果、加熱劣化実験及び走行実験いずれの試料についても、主にスルフィド結合状態 (2472 eV) 及び硫酸状態 (2481 eV) と考えられるピークが検出された。筆者らの過去の研究[1]から、これらのピークを peak 1、peak 2 とし、以下のように peak 1 と peak 2 の高さから 2520 eV の高さ(2520 eVでの高さを1と規格化した)を差し引き、ピーク高さの比率 [peak 1’] / [peak 2’] を計算した。

[peak 1’] / [peak 2’] = ([peak 1] - 1) / ([peak 2] - 1)

Figure 1. Sulfur K edge XANES spectra of heated samples and reference materials.

Figure 2. Sulfur K edge XANES spectra of samples used for running.

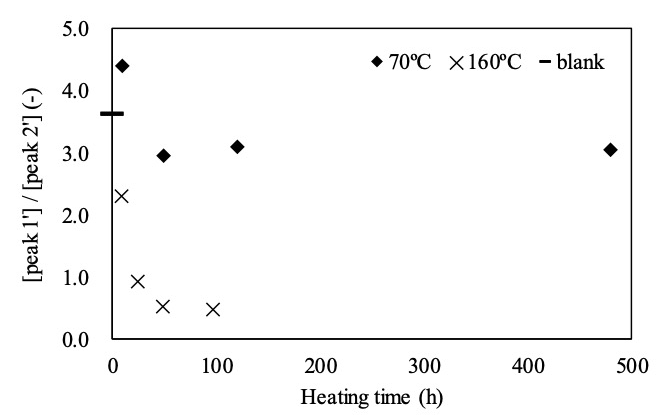

加熱実験と走行実験の結果を Fig. 3 と Fig. 4 にそれぞれ示す。

70 ºC での実験では、加熱時間最長となる 480 h 経過でも劇的なスペクトルの変化はみられず、ピーク1の方がピーク2に対して相対的にピーク強度は高く、[peak 1’] / [peak 2’] も 8 h からほぼ変化がみられなかった。160 ºC の加熱実験では、時間経過に伴いピーク1とピーク2の変化が進み、8 h から 24 h 加熱の間で、peak 1 より peak 2 の方が強度が高くなり、[peak 1’] / [peak 2’] が1を下回った。

Figure 3. [peak 1’] / [peak 2’] ratios of each heating time (70 ºC and, 160 ºC), and the average ratio of blank samples (blank1 ~ blank3) are shown.

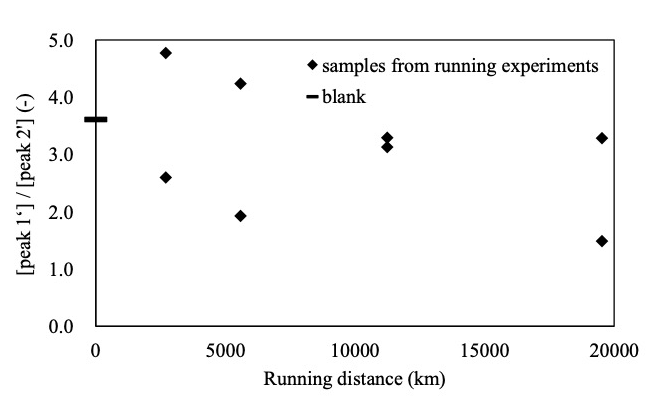

Figure 4. [peak 1’] / [peak 2’] ratios of each running distance, and the average ratio of blank samples (blank1 ~ blank3) are shown.

次に実車走行の試料は、走行距離が長くなるほど peak 1 が低くなり、peak 2 は高くなる傾向がやや見られた。また、[peak 1’] / [peak 2’] についても、距離が長くなるほど低くなる傾向がややみられた。しかしながら、各走行距離でその値に差があり、この比から走行距離を推定することは困難であると考えられた。筆者ら研究グループの過去の研究例[1]では、1本のタイヤ内の [peak 1’] / [peak 2’] の RSD は高々 11% であり、本研究の結果とは大きな乖離があった。この乖離の原因は現時点では不明だが、本研究での走行実験が最大約 20000 km であり、一方過去の研究では交換が必要になったもの(走行距離は把握されていない)を試料として用いたことが原因として考えられる。タイヤの交換は一般的に表面の溝の深さが目安となり、すり減りにかかる距離は管理方法や使用状況にも依るが凡そ 30000 – 50000 km であろう。本研究の最大走行距離 20000 km と本来のタイヤ交換までの走行距離では、10000 – 30000 km 程度の差があり、この間でさらにイオウの酸化がすすみ、全体のイオウの存在状態のバラつきが減ずるものと推測される。以上から、本研究で用いたような 20000 km 程度以下の走行距離のタイヤについては、蛍光収量法によるイオウの存在状態を指標として走行距離を推定することは困難であると考えられる。

今後の課題:

本研究では、タイヤに含まれるイオウの存在状態を指標として走行距離を推定することが可能か確認するために、実際に 20000 km を実車で走行したタイヤを試料として、タイヤのイオウの存在状態の変化を分析した。その結果、2700 – 20000 km 程度では、蛍光収量法によるイオウの存在状態分析からその走行距離を推定することは困難であると考えられた。

今後の課題としては、タイヤ交換に至る、30000 – 50000 km 程度まで走行させたタイヤのイオウの存在状態を各走行距離で分析することが必要であると考えられる。また、今回の蛍光収量法での結果にはバラつきが確認されたが、イオウの状態変化はタイヤ表面から進むことが考えられることから、今回用いた試料について、表面状態に鋭敏な電子収量法による測定を行う必要があると考えられる。

参考文献:

[1] A. Funatsuki et al., Forensic Science International, 250, 53 (2015).

[2] A. Funatsuki et al., Anal. Sci., 32, 207 (2016).

[3] H. Modrow et al., Rubber Chem. Technol., 74, 281 (2001).

[4] 水谷充, 愛知工業大学研究報告, 38B, 75 (2003).

[5] 加賀美公彦, 藤川達夫, 日本ゴム協会誌, 73, 430 (2000).

(Received: March 22, 2019; Early edition: August 30, 2019; Accepted: December 16, 2019; Published: January 22, 2020)