Volume8 No.1

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

水サブマイクロ粒子中で溶存するアミノ酸のXAFS測定

The Measurement of XAFS of Amino Acid in Water Submicron Particles

a兵庫県立大物質理学研究科, b(公財)高輝度光科学研究センター

aUniversity of Hyogo, bJASRI

- Abstract

-

近年、真空中での溶液あるいは液体状態の分光が注目され、水(液体)、アルコール(液体)、溶液の光電子スペクトル、軟X線発光スペクトル、内殻吸収スペクトルなどが測定されてきた。本研究では超音波振動による微少液滴生成技術を利用し、水溶液内のアミノ酸の軟X線吸収スペクトル測定を試みた。その結果、軟X線領域では、液滴の窓への付着、超音波噴霧の不安定性により、十分なS/N測定には、様々な改良が必要なことがわかった。

Keywords: 微少液滴、超音波振動、軟X線、吸収スペクトル

背景と研究目的:

XAFS(X線吸収微細構造)は着目している原子の電子状態やその原子近傍の局所構造に関する情報が得られるため、近年、その応用例が急速に増えてきた。特に、XAFSには元素選択性があるため、試料の中から注目する微量な特定原子に関する情報が得られる。最近では、生体関連物質の窒素や酸素、硫黄等の軟X線領域の元素を対象とした測定に関心が寄せられている。また、固体、液体、気体などの相を選ばずに測定できるので、溶液中の原子も測定対象に入る。

さて、超音波の工学的利用の一つに超音波霧化がある。高周波数の超音波を液中から液面に向けて照射すると、液面から数 μm 程度の液滴が生成する現象である。現在では、加湿器に応用され、液体の水を噴霧状に拡散するのに利用されている。この噴霧粒子はきわめて小さく、超音波発振器つきの霧発生装置による噴霧の粒径はおよそ1 μm であり、サブマイクロ粒子と呼ばれている。サブマイクロの大きさは通常のナノ粒子と呼ばれるコロイドなどから生成した粒子よりは大きく、ミクロ粒子としては特異的な大きさである。また、分子量1000程度の物質なら溶存させたままサブマイクロ粒子として噴霧することも可能である。実際に、我々は、ローダミン6G色素を溶存・噴霧させて、色素の蛍光測定をすることにより、確かにサブマイクロ粒子内に色素が溶存していることを確認している。

我々はここ数年、この手法を放射光測定実験に応用できないか模索してきた。例えば、真空槽にこの噴霧をパルス状に放射するノズルを考案、試作してきた。そして、このノズルを最適化することで、水・アルコールのサブマイクロ粒子を真空中に直接噴霧することが可能であることがわかってきた。また、サブマイクロ粒子に、アミノ酸やタンパク質などの巨大な分子を溶存させ真空噴射させることも可能であることがわかってきた。

この方法は、我々のグループ独自のオリジナルな方法であったが、残念ながら、研究方法に関しては、ヘリウム雰囲気下の硬X線領域で他のグループで実験が行われてしまった[1]。

そこで我々は、硬X線ではなく、軟X線を利用し、ヘリウム雰囲気下で、液滴(サブマイクロ粒子)に含まれたアミノ酸(アスパルギン)の分光測定を行った。この方法の特徴は、窒素のK吸収端領域で測定することで、水溶液中のアミノ酸のXAFSスペクトルを、水分子と区別して測定することができるという点である。つまり、本実験手法により、水溶液中のアミノ酸のXAFSスペクトルが簡便に測定できる。通常、軟X線領域での溶液XAFSではマイクロビーム法や薄膜法など大がかりな真空装置が必要であったが、本手法が実現すれば、どの軟X線ビームラインでも簡便に溶液XAFSの測定が可能となる。

また、アスパラギンは窒素の1sしきい値領域に2つのピークを持ち、液滴中の pH を変化させることでこのピーク強度が変化することが知られている。そのため、実験可能性を調べるためには絶好のターゲットといえる。

実験:

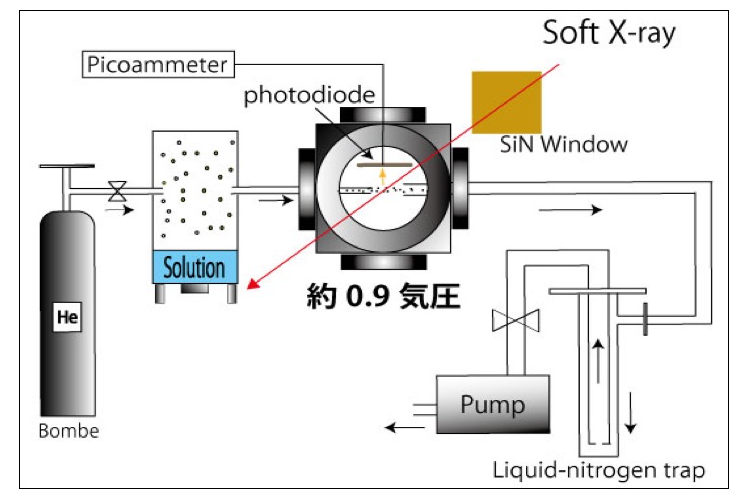

実験はBL27SUにある蛍光XAFS測定用の差動排気チャンバーに自作の実験チャンバーを接続して行った。図1に実際に用いた実験装置の概略図を示す。

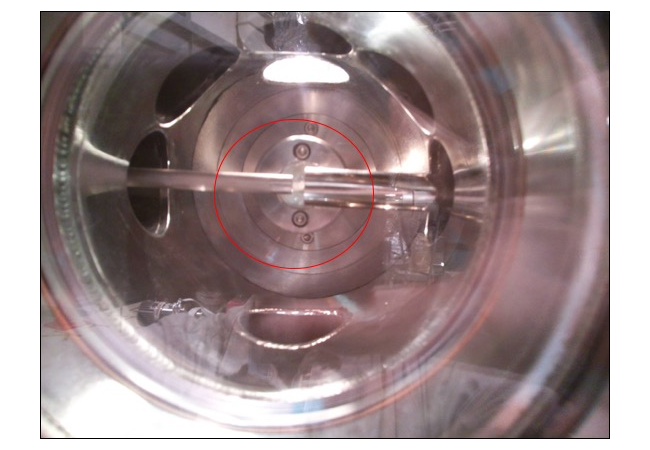

図1.実験装置の概念図。右の写真は実際の噴霧時を撮影したもので、白く見えるのが微少液滴である。

超音波発振器つきの噴霧発生装置を図のように測定チャンバーに接続して設置した。装置に試料液を 1 cm 程度まで入れ、下部につけられている超音波振動子で溶液表面を振動させて、微小液滴を生成した。できた微小液滴は、キャリアガス(ヘリウム)と共に流し、蛍光XAFS測定用のチャンバーに導入した。チャンバーの導入には 1/4 インチのパイプを用い、軟X線との交差直前で、試料を噴出した。1/4 インチのパイプの反対側には 1/2 インチのパイプがつけてあり、噴出した試料は、そのままこのパイプで吸引した。その後、噴霧は液体窒素トラップに吸着させ、残存ヘリウムはロータリーポンプで排出した。図1の右側に、1/4 パイプと 1/2 パイプの間を流れている液滴(霧)を写真で示した。白く見えるのが微少液滴である。なお、蛍光XAFS測定用のチャンバーは、1 atm より少し低い圧力に固定した。

軟X線照射後の発光は、装置上部につけたフォトダイオードで全蛍光を測定した。また、チャンバーと真空チャンバーは SiN の薄膜フィルム窓によって仕切られており、そこにビームラインからの軟X線を通した。蛍光X線強度をフォトダイオードにより電流シグナルとして取り出し、ピコアンメーターで光強度を求めた。測定は主に、純水試料の水分子の酸素吸収端, および 0.15 M アスパラギン水溶液の窒素K吸収端のエネルギー領域で行った。

結果および考察:

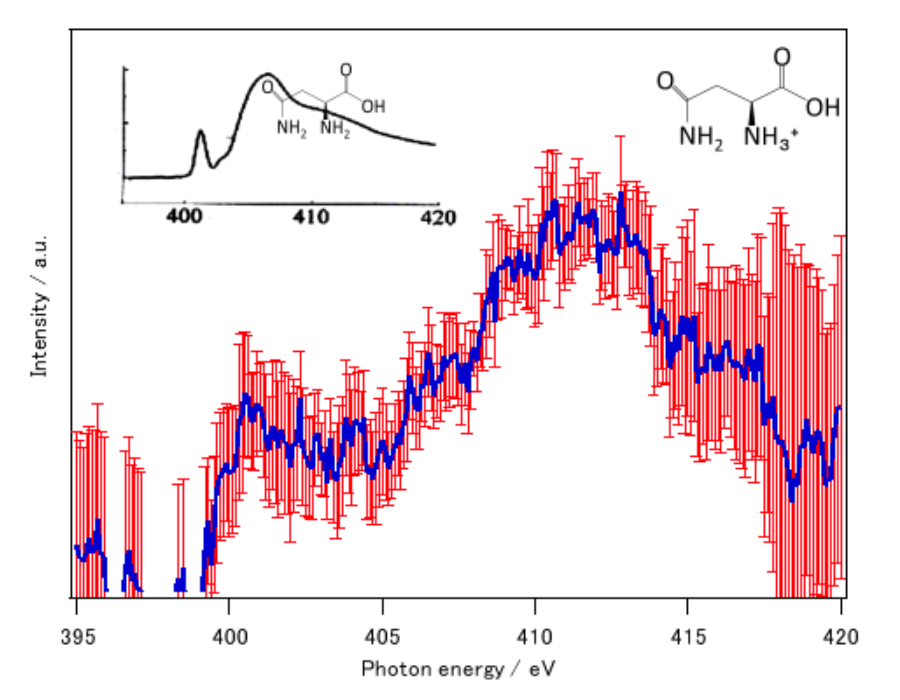

図2に、液滴内のアスパラギンの窒素K吸収端領域でのXAFSスペクトルを示す。エラーバーは4回のオンオフ実験(合計8回)の測定の標準誤差を示している。また、図中には固体のアスパラギンの吸収スペクトル[2]も示した。

図2. 噴霧内部のアスパラギンのXAFSスペクトル。エラーバーは標準誤差によるものを示した。

図2のスペクトルは、文献と似たスペクトルを示している。水中ではアミノ基にプロトンが付加し NH3+ となっていると考えられる。この場合、400 eV 付近の鋭いピークは、弱くなると予想されており、S/Nの範囲内でそのような傾向も見られている。また、407 eV 付近のブロードなピークは、溶液中ではブルーシフトしているように見える。

しかしながら、エラーバーが示すようにS/N比の範囲では、ピーク値は不確定であり、実際、ピークの再現性もうまくいかなかった。この理由としては、① SiN 窓への試料の付着と②噴霧の安定性があげられる。実験中、わずかな量であっても窓に試料が付着した場合、これが全体の照射量を低減するため、あたかも発光が弱くなったように観測される。そのため、本来なら発光量の増大によるスペクトルのピークが逆に凹んでフラットに近い形になってしまう。図2では高エネルギーでS/N比が悪くなっているが、これは窓にアスパラギン溶液が付着したり垂れたりしたためと考えられる。また、一見安定している噴霧でも、その内部にはムラがあるため、シグナルには大きな揺らぎが見られた。長時間の測定による平均により算出したが、マシンタイム内(3shift)では、その積算は、十分ではなかったと考えられる。

今後の課題:

超音波霧化法を用いることにより、He 雰囲気下での噴霧中のアミノ酸XAFSスペクトル測定を行った。短時間の測定ではあるが、噴霧によるXAFS測定が可能であることがわかった。

しかし、微細構造などの詳細の測定のためには、「①窓の改良」と「②安定性への改良」が必要である。さきほど述べたように、噴霧試料の近くに窓を置いた場合、窓に試料が付着して正確な測定ができない。これは通常の細いパイプによる真空との差動排気で改善することができるが、その場合、光ビーム上流方向への空気の流れができ、噴霧試料にムラができるため、これも望ましくない。したがって、「①窓の改良」については、窓を試料から離し、試料と窓の間にヘリウムを少量流しパージすることが現実的だと考えられる。また、フォトダイオードにはドリフトなどのふらつきが観測され、これがシグナルが不安定な原因となっている。フォトダイオードに変えて半導体検出器を使用した場合、半導体検出器のフォトンカウンティングモードでより安定した測定が可能である。したがって、「②安定性への改良」ではフォトダイオードを半導体検出器に変え、そのデーターを長時間測定積算することでS/N比の向上が見込まれる。また、液体窒素トラップ付近で噴霧が氷として固化したため、流れが一定でなく噴霧に乱流ができる現象も多々見られた。「②安定性への改良」のためには、噴霧の安定性を確保するため、実験チャンバー下流で安定した流れで噴霧を引き込むことも必要である。

研究目的に書いたように、軟X線領域での溶液XAFSではマイクロビーム法や薄膜法など大がかりな真空装置が必要であったが、本手法が実現すれば、どの軟X線ビームラインでも簡便に溶液XAFSの測定が可能となる。また、本手法の応用として、X線自由電子レーザーへの適用が期待できる。噴霧内に溶存した分子は、通常のマイクロ液体ビームより小さい径での溶液内分子環境にいるため、溶液内での一分子X線回折、溶液内での分子のプラズマ現象などの応用が期待できる。

参考文献:

[1] R. Schlaf et al., J. Synchrotron Radiation, 19, 126 (2012).

[2] Y, Zubavichus et al., Chem. Rev., 109, 6999 (2005).

(Received: March 31, 2017; Early edition: August 30, 2019; Accepted: December 16, 2019; Published: January 22, 2020)