Volume7 No.2

SPring-8 Section A: Scientific Research Report

金属電極表面におけるアイオノマーモデル電解質の挙動解析

Analyses on Behaviors of Ionomer-model Electrolytes on Metal Electrodes

a北海道大学, b技術研究組合FC−Cubic, c日本原子力研究開発機構

aHokkaido University, bFC-Cubic TRA, cJAEA

- Abstract

-

固体高分子形燃料電池(PEFC)の触媒層内には触媒粒子のバインダであるとともに、プロトン伝導パスとしてもはたらくアイオノマーと呼ばれる高分子が混練されている。その側鎖末端にはスルホ基が存在し、プロトン伝導を担っているが、同時に Pt 合金系電極触媒の表面を被毒していると考えられている。本研究では、炭素鎖長の異なるペルフルオロカーボン鎖の末端にスルホン酸があるアイオノマーモデル電解質の吸脱着が金属表面に及ぼす影響を、表面X線散乱(SXS)法により計測することを試みた。

Keywords: アイオノマー、金属単結晶、電極触媒モデル

背景と研究目的:

固体高分子型燃料電池(PEFC)において、電極となる触媒層内には Pt 触媒とカーボン担体以外にプロトン伝導を担うアイオノマーが存在する。アイオノマーとして一般的に使用されるのは電解質材料としても多用されるナフィオンであるが、高分子電解質膜の場合と比較してアイオノマーとしてのナフィオンの界面分子吸着構造や触媒表面への吸着挙動など不明な点が数多く存在する。最近では、数 nm の厚みのアイオノマーが触媒を被覆していることが TEM により観測され[1,2]、同時にアイオノマー側鎖のスルホ基が触媒の反応性に甚大な影響を及ぼすことが報告されている[3-5]。本研究ではナフィオンのイオン伝導を担う側鎖部位のナノスケールにおける動的振る舞いを明らかにするため、側鎖と同等の構造を有する小分子(ペルフルオロアルキルスルホン酸)の挙動を、電気二重層領域が広い Au(111) および実際の電極触媒モデルと言える Pt(111) 単結晶電極における表面X線散乱(SXS)法により観察することを目的とした。

実験:

利用する手法は表面X線散乱(SXS)法であり、マイラー窓で仕切られた分光電気化学セル内に配置して行った[6]。Au(111) 電極は事前に水素炎中でアニールし、脱酸素超純水中でクエンチ処理して清浄化した後、分光電気化学セル内のホルダに固定した。そのままセルをBL14B1の κ 型回折計に固定し、ゴニオの回転中心に試料電極表面が固定されるよう調整した。まずは典型的な電解質溶液として 50 mM 硫酸水溶液を導入し、文献[7]と同様の再現性を確認した後、炭素鎖長の短いトリフルオロメタンスルホン酸(C1)、ペンタフルオロエタンスルホン酸(C2)、そして入手可能なモデル分子の中でも最もフルオロアルキル基の長いノナフルオロブタンスルホン酸(C4)の、それぞれ 0.1 M 溶液中での電位依存性を測定した。作用極には試料である Au(111) 電極、参照極にはノーリーク Ag|AgCl 電極、そして対極には Pt 線を用いて三電極式セルを構築しており、各電解質溶液は Milli-Q 水で調製後、事前に Ar バブリングにより溶存酸素を脱気してから、そのガス圧を用いてセル内に送液している他、マイラー膜の窓上部には窒素パージをおこなう別室を設けており、不活性雰囲気を保って長時間実験ができる状態にした。電気化学 SXS 測定には波長 λ = 1.10 Å(E = 11.2661 keV)のX線を用い、面内の回折により Au(111) 電極最表面の構造変化を捉えることで、ペルフルオロアルキルスルホン酸の吸脱着挙動を観測することを試みた。なお、各種ペルフルオロアルキルスルホン酸は、三菱マテリアル電子化成株式会社より購入し、精製なしでそのまま使用した。

結果および考察:

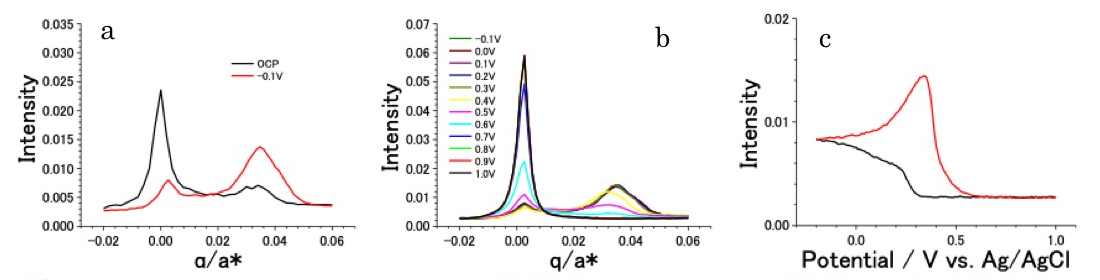

はじめに、50 mM 硫酸水溶液中で既報と同様、硫酸アニオン吸着に伴う Au(111) 表面の構造変化を面内回折で計測できることを確認した。水素炎中でアニールした Au(111) 清浄表面は、最表面が (√3×22) 構造に再構成しているが、負電位で硫酸水溶液に接触した状態でも再構成表面は保たれる。そのため、図1aに示すとおり、−0.1 V vs. Ag|AgCl に電位を保持すると面内回折 q/a* = 0.035 付近に大きなピークが観測され、q/a* = 0 に現れる (1×1) 構造に由来するピークよりも大きくなっている。Au(111) 電極の開回路電位(OCP)は約 0.6 V であり、再構成構造がほぼ緩和され、図1aの黒線で示したとおり、(1×1) 構造が優勢となった結果、(√3×22) 再構成構造に帰属されるピーク強度は低下している。−0.2 V から電位を正方向に掃引すると、図1bに示すとおり、q/a* = 0.035 のピークは一旦増大を示すものの、次第に減衰し、+1.0 V では完全に消失した。さらに再構成状態では q/a* = 0.035 に顕れていたピークの位置が次第にその値を小さくなる方向にシフトしていることも見てとれる。これは良く知られているとおり、(√3×22) 再構成構造が次第に解けて、最上層の Au 原子の圧縮が緩和されたことを示している[7]。一方、q/a* = 0 のピークは、正電位掃引にともない、増大した。これらの変化は可逆であり、q/a* = 0.035 に固定してピーク強度の電依存性を測ると、正電位掃引では硫酸アニオンが吸着し始める +0.35 V から急激に (√3×22) 構造が減衰し、(1×1) 構造のみになるが、折り返して負電位掃引では硫酸アニオンの脱離が完了する 0.3 V 付近から (√3×22) 構造が現れ、元に戻ることがわかる(図1c)。これは既報[7]と同じ挙動であり、Au(111) 表面の構造変化が硫酸アニオンの吸脱着により可逆的に変化することを示唆している。

図1(a) 50 mM H2SO4 溶液中の Au(111)電極表面における面内回折プロファイル。黒線は開回路電位(ocp)、赤線は −0.1 V vs. Ag|AgCl に保持した状態。(b) 各電位で保持しながら測定した面内回折プロファイル。(c) q/a* = 0.035 に固定して測定した(√3×22)再構成構造に起因するピーク強度の電位依存性。赤線:正電位方向掃引、黒線:負電位方向掃引。

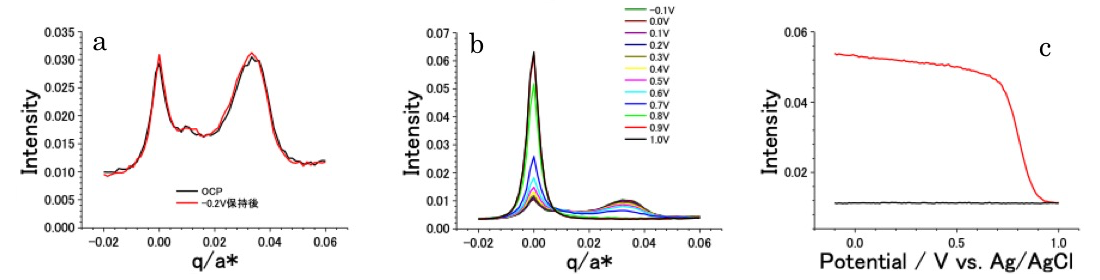

次に、0.1 M C4 水溶液に交換し、硫酸水溶液中と同様の SXS 実験を行った。アニール/クエンチ処理後に分光電気化学セルに Au(111) 電極を固定後、0.1 M C4 水溶液を導入し、電位を 0 V vs. Ag|AgCl に保持すると、硫酸水溶液中と同様、再構成構造に基づくピークが観測された。ただし、硫酸中の回折曲線と比較すると、再構成したピークの位置が若干異なることが認められた。正電位方向に走査すると、(1 x 1) 構造へのリフティングが起こり、1.0 V vs. Ag|AgCl では、q/a* = 0の ピークのみの回折曲線が得られた。しかしながら、再び負電位方向へ電位掃引しても、負電位印加に伴う q/a* = 0.03 付近の回折強度の増大は観測されなかった。硫酸溶液中の場合(図1c)と同様に、q/a* = 0.03 に固定してピーク強度の電依存性を測ると、(√3×22) 構造のピーク強度は正電位掃引に伴い、ゆるやかに減衰するが、+0.75 V 付近から急激に減衰し、1.0 V では消失する。ところが、折り返して負電位掃引をおこなっても、再構成構造のピークは回復することがなかった(図2c)。すなわち、C4 アニオンの吸着に伴う再構成表面のリフティングは起こるが、アニオンが脱着しても電位誘起表面再構成は起こらないまま、表面は(1 x 1)構造で保持されたと当初は考えた。

図2(a) 0.1 M C4 溶液中の Au(111)電極表面における面内回折プロファイル。黒線は開回路電位(ocp)、赤線は −0.2 V vs. Ag|AgCl に保持した状態。(b) 各電位で保持しながら測定した面内回折プロファイル。(c) q/a* = 0.03 に固定して測定した(√3×22)再構成構造に起因するピーク強度の電位依存性。赤線:正電位方向掃引、黒線:負電位方向掃引。

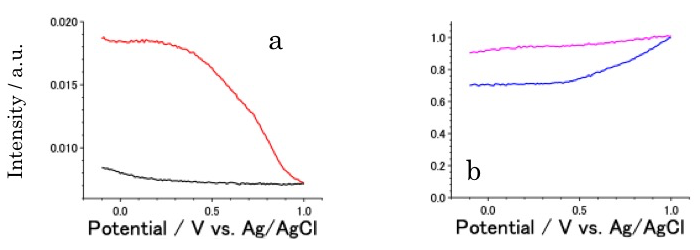

ところが、2回目のビームタイムで、同じく 0.1 M C4 溶液中で再現性を確認したところ、より負側の電位で q/a* = 0.03 の再構成構造ピークの急激な減衰、すなわち再構成構造のリフティングが観測されたほか、0.1 M C2 溶液中では、同様のリフティング挙動は観測されるものの、その開始電位が毎回変化してしまうことが観測された。図3aに示す 0.1 M C1 溶液中の q/a* = 0.03 における回折強度の電位依存性は、やはり正電位掃引時にゆるやかな再構成構造の消失が観測され、負電位掃引時には若干の再構成構造回折ピークの増大が観測されるものの、不可逆であり、これらの挙動が観測される電位範囲や回折ピークの変化には再現性がなかった。同時に測定した q/a* = 0 における (1×1) 構造の変化を図3bに示しているが、C1 の場合は溶液中に導入した時点(ocp)において、すでに再構成構造が解けており、軽微な変化のみが観測され、+1.0 V では完全にリフティングが起こり、負電位掃引ではほとんど変化がなく、不可逆であることは確認できた。

図3 0.1 M C1 溶液中の Au(111)電極表面における面内回折強度の電位依存性:(a) q/a* = 0.03、赤線:正方向電位掃引、黒線:負方向電位掃引、(b) q/a* = 0、青線:正方向電位掃引、ピンク色線:負方向電位掃引。

電極を取りだし、表面を観察したところ、水に対する濡れが、X線照射部位のみ異なることが観測された。硫酸溶液中での実験では、そのような濡れ性の変化は観測されなかった。また、XPS 測定ではBL14B1におけるX線スポットサイズが小さすぎ、F 1s ピークは検出できなかったことから、確たる証拠は得られてはいないが、現状では、フルオロカーボン鎖に対する硬X線照射により、分子間のクロスリンキングが起こり、表面に極微量のフルオロカーボンポリマーが形成され、表面から分子の脱着が起こらなくなったと想定している。実験後に水素炎アニーリングをおこなうと、元の Au(111) 清浄表面が得られるため、結晶表面に対するダメージはなく、フルオロカーボンの長さが不可逆性を増大することからも妥当な推測だと結論した。

今後の課題:

今回の実験結果から、アイオノマー側鎖モデル分子であるペルフルオロアルキルスルホン酸に硬X線を照射すると、電極表面において不可逆なクロスリンキングによるポリマー化が起こり、もともと再構成していた Au(111) 表面もまた、不可逆に (1×1) にリフトしてしまったと考えている。このポリマー化を避けるために、測定に用いるX線をより高エネルギーにすること(約 30 keV)も検討したが、貴重なビームタイムを本来目指すべき実験以外に利用するのは難しいと考え、実験対象をアイオノマーモデル電解質ではなく、本来のアイオノマーに変更することとした。ナフィオンアイオノマー自体は既にポリマーであるため、X線照射によるクロスリンキングが影響を及ぼさないと考えられる。また、実際の燃料電池触媒モデルである Pt(111) 表面を基板として用いることで、より現実に近い系での実験になる。ただし、Pt(111) 表面は安定で再構成しないため、スルホ基の吸脱着に伴う信号変化を得るためには面内回折ではなく、深さ方向の電子密度を計測できる結晶トランケーションロッド(CTR)計測を各電位でおこなう必要がある。

謝辞:

本研究は NEDO「固体高分子形燃料電池実用化推進事業/基礎技術開発/MEA材料の構造・反応・物質移動解析」により実施された。

参考文献:

[1] K. More, R. Borup and K. Reeves, ECS Trans., 3(1), 717 (2006).

[2] M. Lopez-Haro et al., Nature Commun., 5, 5229 (2014).

[3] R. Subbaraman et al., ChemPhysChem, 11, 2825 (2010).

[4] M. Ahmed et al., J. Phys. Chem. C, 115, 17020 (2011).

[5] K. Kodama et al., J. Electrochem. Soc., 161, F649 (2014).

[6] T. Kondo, K. Tamura et al., Electrochim. Acta, 47, 3075 (2002).

[7] Jia Wang, B.M. Ocko et al., Phys. Rev. B, 46, 10321 (1992).

(Received: February 19, 2019; Early edition: May 30, 2019; Accepted: July 16, 2019; Published: August 29, 2019)