Volume7 No.2

SPring-8 Section B: Industrial Application Report

Sm系多層超伝導テープ材のSm-L吸収端での引張荷重負荷下の歪測定・解析の試み

Strain Assessment of Sm123 Coated Superconductor Composite Tapes under Tensile Load Utilizing

a京都大学, b高輝度光科学研究センター

aKyoto University, bJASRI

- Abstract

-

Sm 系コーテッド超伝導複合線材の引張応力負荷下での Sm123 超伝導層の結晶格子歪の変化を調べるため、Sm LIII 吸収端近傍の異常分散効果を利用した In-situ 面内回折測定をおこなった。今回の測定では配分ビームタイム内で測定がほぼ完了できることを念頭に、試料としては吸収による減衰が大きな影響を与えないように、安定化の Cu めっき層を溶解除去した試料のみを用い、また、測定は申請分のうちビームタイムが認められた面内回折のみをおこなった。外部負荷応力の増加に伴い Sm123 層の引張歪は増加した。一方、前回課題で検討した Dy 系の材料[1]と比較すると高荷重領域での多重破断に伴う歪の停留が明確でないまま破壊剥離に至り、ピークシフトからは多重破断領域を認められなかった。このように Sm123 材料の場合には前回の Dy 系の結果から期待された系統的歪評価については十分な精度のデータが得られておらず、現在その原因を検討中である。一方、超伝導層の破壊進展の最終段階である剥離挙動について、Sm123 材料でこれまでの応力歪曲線の解析から期待されていた剥離進展と異なる挙動を示している事が今回の In-situ 測定中に見出された。超伝導層の破壊-剥離機構への Cu 除去の影響については今後の検討課題である。

Keywords: その場歪測定、コーテッド超伝導複合線材、異常分散効果、Sm123 超伝導膜

背景と研究目的:

電力貯蔵、超強力磁石などの用途への実用化を目指し、高温超電導複合材料の高性能化、特に臨界電流密度、臨界電流値向上の競争が続いている。従来の Ag シース Bi2223 多芯線材に続き、エピタキシャル成長薄膜によってさらに大きな臨界電流値を達成する薄膜超電導線材開発に関する競争が激しくなっている。一方で、十分な臨界電流値が達成された後の実用化という観点からは、超電導線材に対する外部応力負荷に対してどれだけの信頼性が保障されるのかという観点からの材料学的評価手法の確立が求められている。

薄膜型超伝導線材は Ag シース型の Bi 系超電導複合線材と比較すると[2-4]、引っ張り応力による破壊過程において、破壊進行の様式が大きく異なることが分かっている[5-7]。 今回提案した Sm123 系テープ材は前回申請した Dy123 系[1]と比較すると基板の不均一変形抑制を目的とした熱処理による組織制御など、力学特性などに関して考慮が払われた構造設計がなされているため、応力負荷中の超伝導層の歪の変化は Dy とは異なると予想される。さらにバッファー層構成が層の種類、層数とも格段に多く、層構成が複雑になっているために、応力負荷環境での超伝導特性の解析に使うひずみの見積りに簡単なモデル実験や引張試験での結果を利用する妥当性は明らかでない。そこで本申請では、X線回折測定により、引張負荷中の Cu 保護層付 Sm 超伝導テープの複合超電導層の平均結晶格子歪変化と、各超電導層別の結晶格子歪変化の観察を行うことを目的とした。この2つの目的の遂行において、前者については高透過能をもつ高エネルギーX線を利用した条件で、後者については透過能は期待できない波長ではあるものの、コントラストを変えられる Sm-L 吸収端の異常分散効果を利用した条件で実施することを検討したが、今回は配分ビームタイムの関係で Sm-LIII 吸収端を利用し、厚い Cu めっき層を溶解除去した試料に対する引っ張り試験中の面内格子定数変化の測定に限定した実験をおこなった。本課題で用いた試料は集合組織を持つ Ni 合金基板上にエピタキシャルに近い良好な配向性を持ち、かつ超伝導膜への整合性や製造などプロセス中の熱履歴への耐性などを有したバッファ層を超伝導膜との間に形成する必要があるという要請から MgO を中心として数種類の多層バッファ構造を形成しており、さらに表面側に保護層をもつという複雑な構造を有している。その構成詳細については詳細非公表ながら、超伝導特性向上のため複数層形成による最適化が行われている。しかし形成時の格子整合関係、変形時の格子整合関係や歪およびクラックなどの歪解放機構について検討するためには超伝導特性に直接かかわる Sm123 層の破壊との関係を分離評価する必要があり、配向した超伝導層(Sm123)の面内回折ピーク、すなわち超伝導電流の方向に負荷される歪の直接測定が必要である。そこで異常分散効果を利用した面内回折ピーク評価を試みた。

実験:

試料は韓国電気院(KERI)から提供を受けた Sm123 相を超伝導層とするハステロイ基板上の超伝導複合テープ材である。外部応力負荷条件下での超伝導電流測定においては主として超伝導安定化の目的で厚い Cu 層を被覆しているが、今回の測定で使用するX線のエネルギーが低いため、確実にデータを取得する事を目的として Cu 保護層は化学研磨により除去し、Cu ならびに Ag 層を除去した Sm123 系超伝導テープ材料に対し、負荷をかけながら歪測定をおこなった。

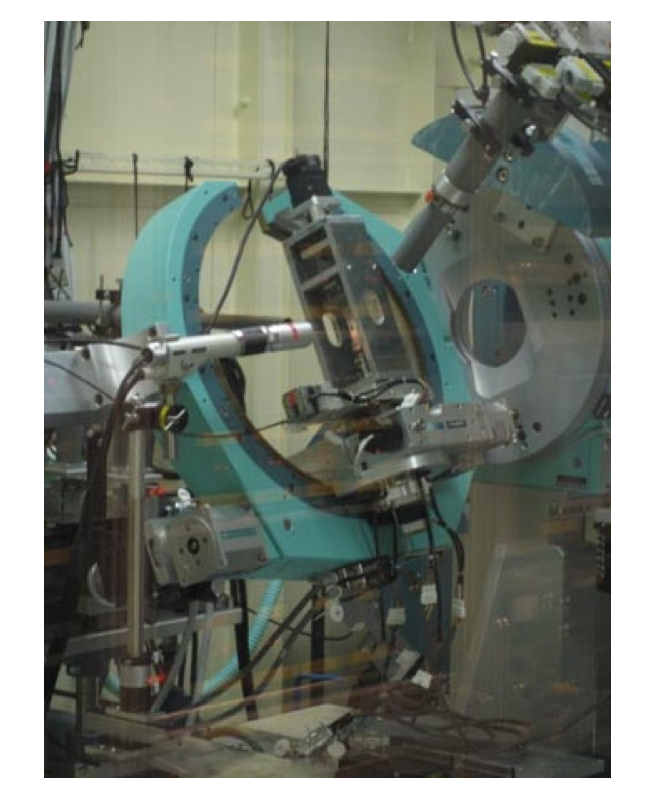

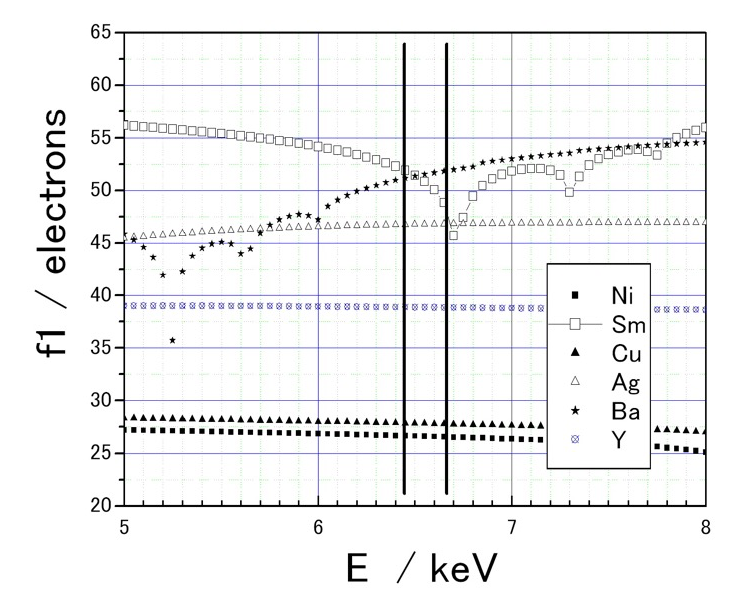

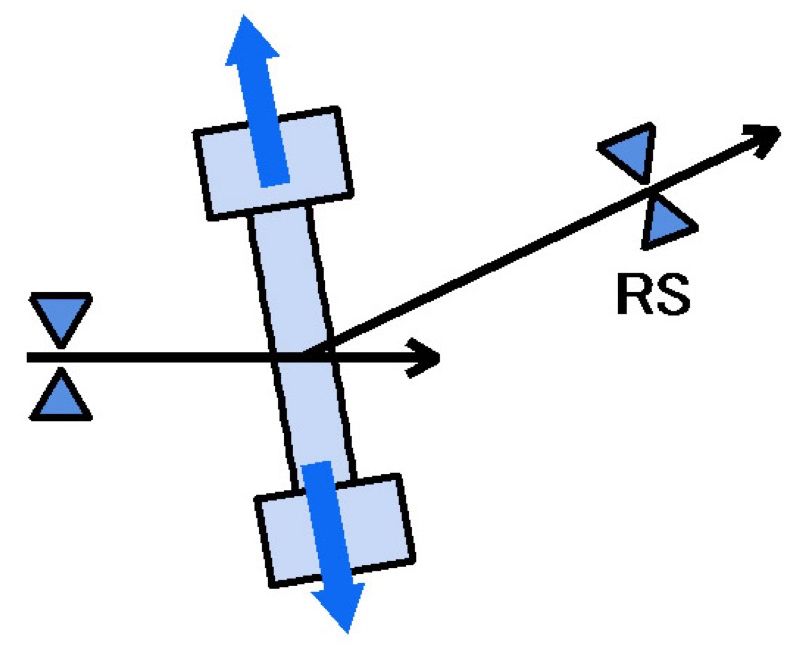

測定は面内回折により引張方向の散乱ベクトルに対応する回折をBL46XUの多軸回折計により測定した。前課題と同様に小型のその場引張試験装置を多軸回折計上にマウントし、負荷荷重による回折ピークのシフトを測定した。その概略を図1に示すが、前課題の報告[6]と同じ θ/2θ 測定をおこなった。面内回折に関しては前課題同様 Grancing Angle が 1° となる配置とり、波長として Sm LIII 吸収端の直下と約 200 eV 低エネルギー側の2水準での測定を用いた。図2は文献[7,8]から再プロットした本複合テープ材の構成元素に対する原子散乱因子実部のエネルギー依存性であり、本測定では縦の実線で示される2水準での測定をおこなった。配置の詳細を図3に示す。ビームサイズは高さ 0.5 mm 幅 1.6mm、受光スリット(RS)は試料から 55 cm 位置で 0.5~1 mmx2 mm としたが、超伝導膜がエピタキシャル膜であるため、回折半値幅は超伝導膜の結晶性によって決まる。

図1. BL46XUでの In-situ 測定配置概要。

図2. 本実験条件における試料を構成する各元素の原子散乱因子実部の文献値。

図3. 本実験条件の配置模式図(写真は図1参照)散乱ベクトルが超伝導配向膜の電流方向=応力負荷方向(青矢印)になるよう入射、回折線と引張り方向を制御。

結果および考察:

SM123 相の回折ピークの負荷応力に対するシフトを図4に示す。ピーク形状の Lorenz 及び Voigt フィットから見積もった歪の変化は負荷応力に対して直線的に変化した。しかしながら、本実験で用いた複合テープ材におけるハステロイ基板の降伏強度は予備実験による予想より低く、以前の Dy 系複合テープ材のほぼ半分、200 N 程度しかなかったため、当初期待していた多重破断領域に達する以前の比較的小さな歪の状態から剥離が始まってしまった。さらにハステロイの弾性限内であるはずのより低荷重領域、具体的には今回弾性限内であるはずの負荷荷重 60 N において、計算上期待される歪である 0.1% に対し、回折ピークのシフト量が 0.02±0.05% 程度しか検出されず、超伝導層に何らかの早期破壊機構が働いている可能性が示唆された。今回のデータはこのようにピークシフト量は上述のように単純な引張試験から期待される値より小さく、回折半値幅と比較してその 10% 以下の小さいデータしか得られなかった。その値についても、誤差が大きく期待していた明確な歪分離は困難なデータとなっている。負荷荷重の変化が小さい領域での評価になるため、現在各ピークの精度比較による定量化の検討を進めているが、前課題で測定した Dy 系テープ材と比較した場合、今回の実験で歪の測定値が得られた範囲は負荷応力値で 200 MPa 以下と、ハステロイの弾性変形領域であると期待されるにもかかわらず、In-plane で測定した引張方向への歪の評価値が 0.04% にしか達せず、応力歪曲線でこの負荷応力レベルに対して期待される 0.2% 程度と比較すると有意に低くなっている。Dy123 材の場合の結果[6]と比較すると、少なくとも 0.1% 程度の歪が存在すれば問題なく評価可能であるという結果は得られており、今回の結果は何らかの理由で超伝導層の破断/応力の部分的解放が低応力から始まっていたと考えられる。その原因としては Sm123 材のバッファ構成が Dy123 材と比較して複雑な構造を持っているために結晶粒のモホロジー(組織平坦性)の違いから荷重負荷の状態で応力集中を起こしやすい可能性があること、表面につけられた Cu 保護層を化学的に除去する必要があったことから、X線用の試料を作成するこの過程で超伝導層が化学的、あるいは拘束効果の変化に伴う超伝導層の劣化などによる早期微細クラック進展などのダメージを受けた可能性が否定できないことなどが考えられる。このようなクラックから最終剥離剝落にいたる破壊過程では、X線回折測定中に同時におこなっていた、光学顕微鏡による試料表面組織の観察結果から、降伏後のより大きな塑性歪の負荷により、別途おこなっている本試料の低温引張破壊後の Cu 保護層除去による組織観察とも、Dy 系試料の引張破壊後の剥離過程とも異なる組織変化が観察された。本実験は荷重制御でおこなっているため、基板降伏後の変形挙動については定量的なデータは取得できないが、その定性的な特徴を図5光学顕微鏡写真に示す。

図4. Sm123 回折ピークの負荷応力に伴うピークシフトと2Nを基準として計算した歪。

図5. 基板の塑性変形開始後さらに塑性変形を加えた試料の表面状態のccd画像。超伝導層の剥離が基板のすべり帯形成方向に沿って進行していることを示唆する結果が得られた。

Sm123 テープ材は、超伝導電流の劣化は比較的一様に起こること、すなわち欠陥分布が一様であり、超伝導線材作成の研究グループによる従来の報告では基板のリューダース変形に特有の局在化した破壊領域の進行はないとされていた。 これは前課題で測定した Dy123 超伝導テープ材の特徴と比較した場合、Dy123 テープ材では基板降伏後のリューダース帯の伸長過程では超伝導層の破壊はリューダース帯近傍に局所的に限定されている一方で、超伝導層のもつ歪は位置によらず一定値のままとどまる領域が存在する[6]のに対し、今回の Sm123 試料では基板のリューダース変形はそれほど顕著ではなく、超伝導層のクラック進展による破壊は試料全面で比較的均一に進行するとされている。この従来の報告された特徴は降伏前の低応力領域で超伝導層中のX線による検出歪が小さいことと矛盾しないが、もし実際の超伝導特性測定時において今回の測定で検出された程度の小さな歪しか残っていないとすると超伝導臨界電流密度の低下は負荷歪に対してはるかに激しくならなければならず、合理的ではない。一方で、大きな歪が負荷される領域では図4のようにリューダーズ帯の進展に対応した超伝導膜の剝落の進行が観察され、リューダース変形を起こさない、という報告は正しくないことがわかる。したがって今回の結果はX線測定用試料作成によって何らかの特性変化がもたらされたため、リューダース帯形成よりはるかに低応力領域で超伝導膜内での多重破断現象が進行したためであると考えられる。

図4に示す本実験で行った Cu 保護層を除去した Sm123 試料の表面観察結果では、基板が降伏した後のより大きな塑性歪の領域では下地のリューダース変形帯のモホロジーと対応させることはできなかったものの、剥離により Bragg ピークが観察されなくなった状態に至った時点で、局在化した剥離の進行が前回の Dy 系試料で用いられたリューダース変形を起こす基板と同様のモホロジーで進行することが確認された。これが常伝導化と剥離が別メカニズムで進行するという結果であるのか、あるいは Cu 保護層の除去により破壊機構に変化が生じたためかに関しては、今後 Cu の薄層のついた試料による実験で検証する必要があると考えられる。

今後の課題:

超伝導電流安定化のための Cu 保護層を除去した試料による室温引張荷重負荷下での歪測定により、歪の検出には成功したが、基板のハステロイの弾性変形を基準として超伝導層の変形挙動を見た場合、以前の Dy 系超伝導薄膜の歪評価の結果との対応や、超伝導層の早期剥離開始とそのモホロジーについては別途おこなっている超伝導特性測定後に Cu 保護層を除去した観察結果との整合性に検討の余地が残った。この違いの原因のひとつは今回の Sm 系複合材料が複雑な層構成を持ち、結晶粒組織も Dy 系試料と異なるためであると考えられる。定量的なデータ取得のためには、これらの違いが Cu 保護層の力学的な拘束に由来するものであるか否かについて、X線透過能から許容される程度の Cu 保護層を持つ試料での比較実験が必要になると考えられる。

参考文献:

[1] 奥田浩司 他, SPring-8重点産業利用課題成果報告書, 2010B1864.

[2] S. Ochiai et al., J. Appl. Phys. 103, 123911 (2008).

[3] H. Okuda et al., Physica C 411, 114 (2004).

[4] S. Ochiai et al., Supercond. Sci. Technol., 21, 075009 (2008).

[5] S. Ochiai et al., J. Appl. Phys. 108, 063905 (2010).

[6] H. Okuda et al., Physica C 471, 1067 (2011).

[7] S.Sasaki, KEK report 83-22 (1984).

[8] http://www.nist.gov/pml/data/ffast/index.cfm

(Received: May 8, 2012; Early edition: February 26, 2019; Accepted: July 16, 2019; Published: August 29, 2019)